Bartezzaghi e Tamburini: refusi d'autore

Forse non tutti sanno che nel 1901 lo Strand Magazine, già celebre per avere ospitato le storie di Sherlock Holmes, lanciò un concorso: chi avrebbe scritto sulle sue colonne il miglior racconto poliziesco? Parteciparono scienziati, reverendi, ufficiali e insegnanti: la verità come enigma, il crimine come inferenza logica, induzione, abduzione, deduzione come metodi scientifici. Nasceva così il Mistery classico come macchina linguistica per chiarire il pensiero. L’evento non fu di poco conto, se ancora anni dopo quella fatidica data, Ludwig Wittgenstein – preveggente anche in questo – confessò all’amico e discepolo Rush Rees che preferiva di gran lunga fare filosofia seguendo le sfide sullo Strand, che non annoiarsi a leggere paludati articoli accademici.

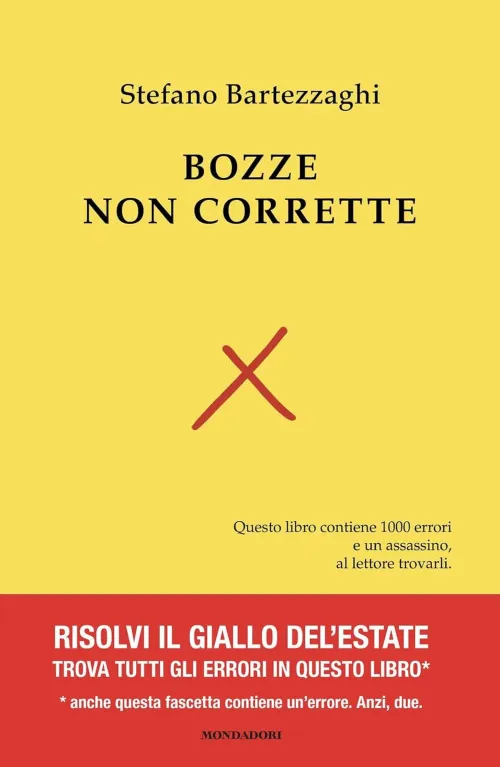

Tra i molti uomini e donne d’ingegno che, pur non appartenendo alla tradizione della rivista inglese, negli anni misero alla prova le loro macchine pensanti, un riferimento obbligato va allo statunitense S.S. Van Dine. Il padre di Philo Vance nel 1928 stilava le sue celebri “Venti regole per scrivere romanzi polizieschi”. Le ricordate? No ai delitti d’amore, sì alla gara intellettuale. Un solo detective da sfidare nell’inchiesta, niente coincidenze. In Bozze non corrette, il suo ultimo libro scritto con Pier Mauro Tamburini, Stefano Bartezzaghi eredita l’idea del gioco linguistico come sfida intellettuale, certo, ma l’indizio non è logico: è tipografico. L’omicidio non si consuma in una biblioteca, al club o in una stazione vittoriana, ma in una redazione in subbuglio per una morte inattesa. E il detective non veste l’impermeabile, ma sfoglia un manuale di stile. Non c’è dubbio: dai tempi del mistery classico di acqua ne è passata sotto i ponti. È nato, quantomeno in Italia, il giallo come genere editoriale e si è giustamente sviluppato sino a uscire dall’edicole per assurgere ai ben più nobili bancali delle librerie. Volgarmente bollato come paraletteratura dall’Italietta autarchica e neoidealista, il genere poliziesco si è rivelato negli anni come uno dei più potenti motori letterari in grado di contenere, trasmettere e rivelare ogni tipo di contaminazione culturale e sociale. Non stupisce, quindi, che la stessa macchina narrativa sia stata sottoposta a una quantità tale di esperimenti meta-letterari e tassonomici da fare impallidire un entomologo. Tanto da suscitare il sospetto che, come l’asino di Buridano, anche il giallo rischi talvolta d’imballarsi per eccesso di fieno tra cui scegliere, non decidendo da che parte stare.

Bartezzaghi rimette in moto quella macchina, ma le toglie il freno a mano, smonta le ruote, poi la spinge giù da una collina piena di virgole sbagliate, cognomi sballati e refusi. Bozze non corrette ci apre questa porta di vetro e carta, e ciò che troviamo dentro è un universo in cui il lavoro intellettuale diventa il vero campo di battaglia di un giallo atipico, in cui l’enigma non è il delitto, ma l’errore — o meglio, l’interpretazione degli errori. Questa condizione di tensione tra lavoro narrato e sfida al lettore, tra dovere e piacere, si intreccia magnificamente con la tradizione del mistery come sfida intellettuale. La sua narrazione si dipana dentro una redazione che sembra un posto di frontiera fra realtà e paradosso. Il protagonista-narratore è un correttore di bozze che maneggia testi, che si muove tra sviste, sporcizie e inesattezze, cercando di restare umano in un meccanismo impietoso. Qui, la quotidianità del lavoro diventa il campo di gioco di un enigma molto più sottile e ambizioso, perché dietro quegli errori disseminati nel testo – ben mille! – di un autore scomparso si cela un messaggio cifrato che svela la trama del libro.

Il contesto editoriale, quindi, non è un semplice sfondo. È un nodo centrale, un tema strutturale. Non a caso, nel panorama della letteratura italiana, è Luciano Bianciardi a segnare una pietra miliare imprescindibile. La vita agra ci racconta con toni duri e ironici lo sfruttamento e la fatica, il logorio invisibile dei correttori di bozze e dei redattori, un tempo funzionari e oggi degradati a prestatori d’opera intellettuale a partita Iva agevolata, se non a stage non retribuiti. La casa editrice diventa così un microcosmo simbolico dove si consuma una forma neanche tanto sottile di alienazione e sfruttamento: la produzione del senso, tra stylesheet (sic!) e liturgie di correzione, è un lavoro che rischia di diventare una gabbia, e non certo tipografica. Bartezzaghi e Tamburini colgono questa dimensione con precisione, situando il loro sulla soglia tra il caos e l’ordine, tra il testo come idea e il testo come prodotto. Una soglia fragile, permeabile, dove tutto può essere messo in discussione, a partire dalla coerenza stessa della storia.

Un gioco che vede i riflettori puntati più sulle sue regole che sulla trama. Come in Vizio di forma di Thomas Pynchon, l’investigazione si sfalda sotto il peso della paranoia. Ma se Pynchon lancia i suoi protagonisti in labirinti acidi e caleidoscopici, Bartezzaghi resta qui, sulle nostre scrivanie, tra un refuso e una discordanza di date. È un’epica dell’ordinario quotidiano dove perdersi non è una deriva onirica, ma un malinteso editoriale: un sistema nascosto che emerge solo a tratti tra le vie della Milano editoriale.

Una voce narrante lavora alla correzione delle bozze di un romanzo postumo — forse incompiuto, forse incomprensibile — di un autore che potrebbe essersi tolto la vita. Le bozze sono zeppe di errori, ma qualcuno sospetta che quegli errori, proprio loro, siano voluti. Che nascondano un messaggio. Un messaggio cifrato, disseminato nel testo come briciole di pane o, meglio, caratteri eminenti delle pagine mastro di InDesign. Il lettore viene così invitato a partecipare a una caccia al tesoro editoriale. Le regole sono chiarissime — Bartezzaghi le elenca, come se fosse un Van Dine con il sarcasmo di Groucho Marx. Ma la chiarezza è un trucco. Il vero obiettivo è farci inciampare, dubitare, confrontare.

Partiamo dunque: che suonino i corni e la caccia cominci. Sappiamo che la volpe è l’errore. Ma che cos’è un errore? Una svista? Una trasgressione? Una strategia? Bartezzaghi classifica gli errori come si farebbe con una famiglia di lepidotteri: ci sono refusi, errori grammaticali, lessicali, di coerenza, errori “fattivi”. Mancano quelli di punteggiatura e sintassi, dice, perché lo sfinivano. (E in effetti: chi non è mai impazzito davanti a una frase in cui non si capisce chi abbia fatto cosa, a chi, e perché?).

La posta in gioco non è scoprire chi ha ucciso chi. È leggere in modo illeggibile, appuntarsi eletanfe per efelante, decifrare ciò che non è stato scritto per quei fini: Bozze non corrette è un romanzo sull’esaurimento nervoso dell’interpretazione. Non c’è un centro, non c’è una fine, ma c’è un gioco. Una cabala con regole fisse e risultati sempre diversi. La differenza con il giallo classico è sostanziale: questo parte da un universo possibile in un iniziale disordine che viene ricomposto. La narrazione è una macchina a ritroso: si risale dall’effetto alla causa, si ordina il caos, si nomina il colpevole. Bartezzaghi, invece, parte da un ordine apparente — la pagina stampata, la regola, le pratiche editoriali — per scoprire un disordine strutturale. Il mistero non è nel delitto ma nella gabbia grafica e negli impaginati. Non nel perché, ma nel come. Il risultato è un’opera che rimanda a Umberto Eco, ma con una variante non indifferente: se la Garamond, la casa editrice del Pendolo di Foucault, ospita nelle sue stanze il computer Abulafia, autore di lista grottesche del complotto quotidiano, Bozze non corrette marca l’evoluzione della specie e sembra celebrare, invece, l’impossibilità di un prompt a lettura lineare, unica, definitiva. Non c’è un universo chiuso o aperto che sia, ma un gioco infinito di rimandi e tracce, Il testo si moltiplica nel gioco delle correzioni di bozze e nelle ambiguità che si richiamano tra narratore, autore e ambientazione editoriale, e che rivelano il caos. Per rimanere al caso italiano, lontani sono i territori del noir metafisico e meneghino di Giorgio Scerbanenco, le indagini cerebrali e anticlericali di Augusto De Angelis o il classicismo ortodosso di Marco Polillo, che i gialli li scriveva, li correggeva e li pubblicava. Bartezzaghi non gioca in quel campionato. Semmai, si avvicina a quella forma ludica e straniante che scivola dalla letteratura per l’infanzia, Rodari su tutti, alla poesia concreta: Toti Scialoja, per esempio, con le sue rime sgangherate e allucinate, capaci di evocare mondi con assonanze e nonsense:

“La stanza la stizza l’astuzia |

di quando vivevi a Venezia |

ed eri zanzara… la pazza |

zanzara – che all’alba è un’inezia”.

Anche qui il senso è una trappola, una pista sbagliata. Ma che godimento seguirla.

E poi c’è Giorgio Manganelli, che voleva dalla letteratura un distillato di tutto il vero possibile, per produrre un falso che fosse però talmente plausibile da accendere il riconoscimento, il cortocircuito, la rivelazione. In Bozze non corrette, il vero viene smontato, sezionato, ricomposto in un falso che funziona come un test di Rorschach grammaticale. Ognuno vi scova l’errore che si merita, ambientato in quel luogo comune, la Milano dell’editoria, che un tempo era la roccaforte del sapere e oggi è sempre più una Fortezza Bastiani. Una casa editrice, la Ursula, che pubblica un autore che forse ha finto la morte, forse ha lasciato un messaggio, forse ha solo scritto male. Un redattore che si trova a correggere senza sapere se sta aggiustando o emendando. Una narrazione che non evolve ma si accumula. Come in un archivio. Come in Google Docs.

Finale (niente spoiler): il lettore è invitato a controllare la propria lettura. Ci sono ventotto pagine per annotare le correzioni. Una call to action enigmistica. Non una soluzione, ma un’auto-verifica, una cartina muta da riempire. Bozze non corrette non è un romanzo da leggere, è un campo minato da esplorare. Bartezzaghi ha scritto il primo giallo in cui non si cerca un colpevole, ma una norma violata. Dove l’errore non è sbaglio ma chiave. Dove il messaggio non è nel testo, ma contro il testo. Nel refuso, Bartezzaghi e Tamburini invitano a trovare l’intruso. Solo che l’intruso è ovunque. In un tempo in cui l’intelligenza artificiale corregge i testi prima ancora che li scriviamo, Bozze non corrette ci ricorda che l’imperfezione è ancora il nostro codice sorgente. E se il lettore si perde? Benvenuto nel club. È la regola del gioco.