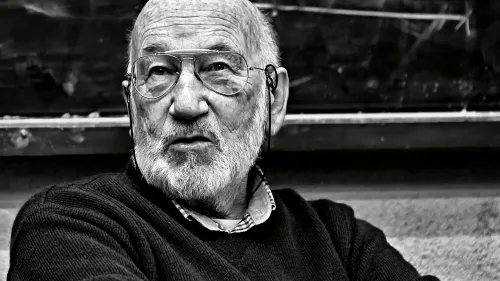

Berengo Gardin, la pazienza dello sguardo

C’è stata un’epoca in cui la fotografia era un’arte da dilettanti, un tempo in cui si cominciava come fotografi amatoriali e poi di colpo si passava al professionismo, anche se poi per campare bisognava fare un altro mestiere, magari il cameriere, com’è capitato a Gianni Berengo Gardin scomparso ieri a novantaquattro anni, una bella età. Del resto, fare una bella fotografia, come ha ricordato più di una volta Susan Sontag, può capitare a tutti: è l’arte più democratica, anche se poi è anche la più difficile, se si vuole dire qualcosa di proprio e insieme di originale. Berengo veniva dai circoli fotografici nati negli anni Cinquanta in Italia, un fenomeno davvero unico a livello internazionale, da cui nascono autori come Mario De Biasi e Fulvio Roiter, tutti partiti dai concorsi. Proviene da lì anche Mario Giacomelli, che di Berengo Gardin è stato il perfetto opposto e simmetrico. Di quell’epoca e dell’ossessione della fotografia, che aveva contagiato un po’ tutti, ne ha scritto con la sua intelligenza Italo Calvino in un articolo del 1955, La follia nel mirino. Veneziano, seppur nato davanti a un altro mare, il Ligure, a Santa Margherita, è stato a Milano che Berengo Gardin ha cominciato ad esercitare quel mestiere di fotoreporter per cui è diventato noto: collaboratore di giornali, alcuni dei quali leggendari, come il Mondo di Pannunzio.

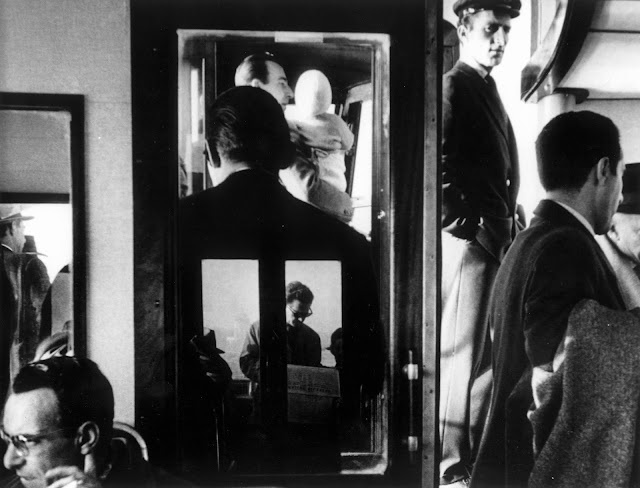

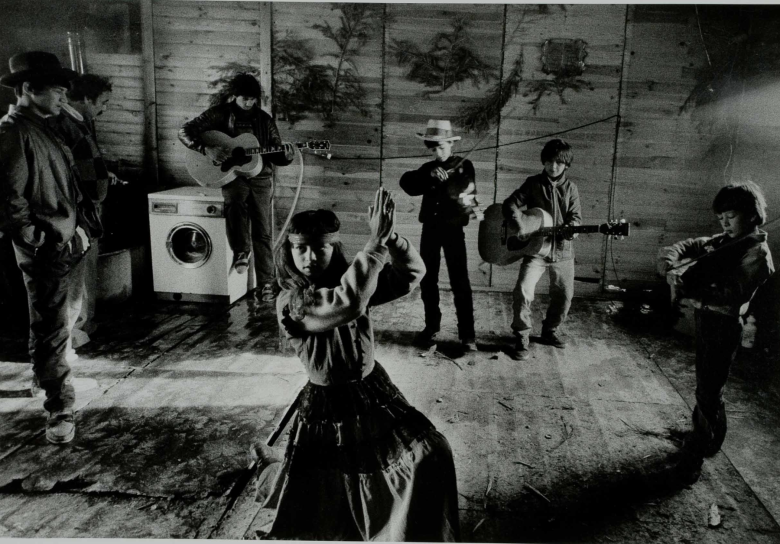

Secondo Ferdinando Scianna, a lui legato da un’amicizia e un affetto unici, è stato con un libro dedicato alla sua città, Venise des saisons (1965) che Berengo Gardin s’è rivelato trasformandosi da fotoamatore in “narratore di spazi e di situazioni sociali”. Nel 1969 arriva poi Morire di classe, uno dei libri iconici della fotografia italiana, realizzato insieme a Carla Cerati. Lo è per il suo soggetto, il manicomio, ma anche per quello sguardo autentico e crudo insieme, dichiarazione di verità che ancora oggi colpisce per la sua forza impressiva, per l’assenza di patetismo: una denuncia che entrambi i fotografi trasformarono in un viaggio-nell’al-di-là, in un territorio che Basaglia aveva messo a fuoco con i suoi scritti e le sue idee che ribaltavano secoli di distrazione, incuria e crudeltà. Nella fotografia di Berengo Gardin non c’è nessuna introspezione psicologica. Lui fotografa quello che vede: il mondo esterno composto di luoghi come di visi, di situazioni come di spazi. Scianna ha parlato di “naturalezza”, come se Gianni passasse di lì per caso e fissasse qualcosa, che il suo occhio aveva colto quasi senza intenzione. C’è purtuttavia sempre un racconto nella sua arte, non una narrazione, ma una esposizione di fatti, minimi, accidentali, resi con uno sguardo testimoniale. Le sue fotografie sono dei resoconti, così che col tempo hanno assunto un significato sociale, cronache della vita italiana, prima di tutto, nell’arco di oltre sessant’anni.

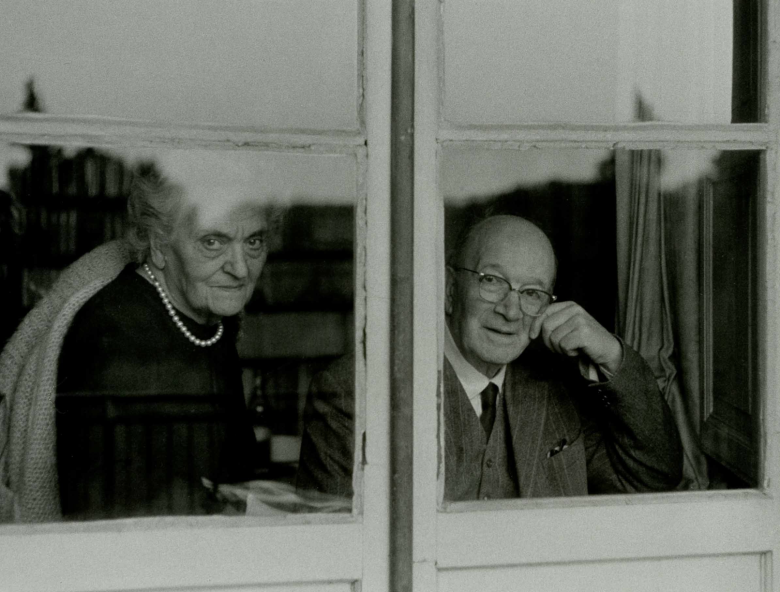

Forse per via di questa vena visiva e insieme documentale, Berengo Gardin è anche un meraviglioso vedutista. Prima di tutto della sua Venezia, ma anche del paesaggio italiano in generale, toscano in particolare, cui ha dedicato due libri. Quello che non si trova quasi mai nei suoi scatti è l’aspetto artistico. Forse proprio perché venuto dalla fotografia amatoriale, forse perché vissuto in quella città cartolina che è Venezia, non c’è nel suo lavoro nessuna volontà d’essere artista, un aspetto che forse ha impedito quella riconoscibilità immediata della sua opera, come invece è accaduto ad altri fotografi. La sua è una fotografia della medietà, un termine che non significa lo stare in mezzo che confina volentieri con la mediocrità. Ciò che Berengo Gardin ha individuato è il punto medio in cui le cose – luoghi, spazi e persone – appaiono nella loro naturalità, senza forzare, senza creare nessuno shock visivo, tipico di tanta fotografia del presente e del passato. C’è nel suo obiettivo un garbo, un’attenzione, un restare aderenti al soggetto, anche quando le immagini che realizza sono eleganti e persino elaborate.

L’elaborazione appartiene alla realtà e lui la registra. Sono narrazioni minime, persino semplici, anche quando paiono complesse, ma perché è la realtà stessa ad essere così. Un realista allora? Sì, ma che ha guardato con attenzione ai propri predecessori, agli altri fotografi. Non è all’arte, ma alla fotografia stessa che Berengo Gardin s’è sempre ispirato. Forse appartiene alla corrente cosiddetta “umanista” della fotografia europea del dopoguerra, quella che ha il suo capostipite generativo, e maestro supremo, in Henri Cartier-Bresson? Viene da lì, come negarlo, ma senza quell’ansia dell’influenza che ha contagiato tanti autori della seconda metà del Novecento. Non c’è negli scatti di Gianni Berengo Gardin nessun affanno e nessuna volontà competitiva, c’è un modo tranquillo di guardare, che a tratti diventa persino “esistenzialista”, non nel senso filosofico del termine, ma in senso letterale: riguarda l’esistenza, l’esserci, come elemento pragmatico e non problematico. Forse possiamo dire che è stato un formalista?

Secondo Scianna, suo critico attento, oltre che amico, sì. L’amore della forma per cui ogni scatto è una costruzione composta di parti singole eppure cogenti, coerenti e risolte, senza esagerare, senza dichiarare l’assolutezza del proprio punto di vista, semmai invece la curiosità: il desiderio di capire usando la macchina fotografica, senza drammatizzare nulla perché la realtà contiene già il dramma come la gioia e la felicità. Anche se è stato un fotografo non-psicologico Berengo Gardin ha fissato quelli che lui chiamava “i volti di una volta”, una galleria di ritratti che sono naturali come le piazze, le strade e le case (Un paese vent’anni dopo, 1976; Dentro le case, 1977). L’umanesimo esistenziale è la chiave di volta della sua antropologia. In più di un’occasione Scianna ha asserito che se volessimo capire cos’è stata l’Italia tra gli anni Cinquanta e gli Ottanta e oltre, dovremmo allestire una mostra antologica di Berengo Gardin, in cui potremmo leggere il cambiamento e insieme la continuità, che è poi la doppia radice del nostro Paese. Sarebbe, credo, una mostra di fotografie naturali, in cui non tanto riconoscerci – le città e le persone – ma in cui conoscerci, perché questa è stata la sua forza: mostrare quello che c’è, che si vede, senza proporre una chiave di lettura unica e totale: mostrare.

La totalità di Berengo Gardin risiede nella sua costanza a cogliere ciò che è immediato, che appartiene al mondo intorno a noi, a cui facciamo raramente caso, e non per distrazione, ma per troppa abitudine. Andandosene ci ha lasciato una galleria di libri fotografici davvero incredibile che ha composto la sua opera omnia. Sono 200 o forse 300, e contengono immagini che da tempo sono considerate iconiche, come la celebre foto sul vaporetto. Eppure, la forza di Berengo Gardin è nella collezione d’immagini che ha costruito con certosina pazienza, con rigore e con quella professionalità maniacale e ossessiva che solo gli autodidatti possiedono. È stato un solitario nel lavoro, ma molto collettivo nelle frequentazioni e nelle amicizie, perché sapeva bene che la fotografia, come molta arte, per quanto composta di solitudine e individualità, è altresì un’opera collettiva, che s’accresce nel dialogo con gli altri, anche in quello involontario e imprevisto.

Se gli chiedevi come si definiva politicamente, rispondeva che era un “comunista”, e questo era il suo atteggiamento dietro l’obiettivo, la molla da cui discendeva la sua sensibilità sociale. È stato un fotografo politico? Probabilmente sì, ma d’una politicità che sfugge all’idea che noi oggi abbiamo della politica. Nessun ideologismo, solo una solida sincerità verso ciò che fotografava, come gli era accaduto per Morire di classe, e come è stato per i ritratti macroscopici delle grandi navi dentro Venezia, una piccola battaglia di scatti che aveva combattuto con il suo sguardo naturale: cosa c’è di più incongruo di far passare quei grattacieli orizzontali dentro la sua città adatta a malapena alle gondole a remi. Sempre discreto, ma sempre deciso e preciso, assertivo quanto basta, persino cocciuto nelle sue convinzioni, era rimasto quello che era da giovane, quando s’era deciso a lasciare il mestiere paterno e famigliare che lo legava a un negozio veneziano d’oggettistica per cercare di fare della fotografia un mestiere.

Per capirlo davvero ci vorrà comunque un po’ di tempo. Solo chi è stato come lui dentro il proprio presente accompagnandolo senza nessun attualismo e nessuna volontà d’essere contemporaneo, può attendere con pazienza che il corpus del suo lavoro riveli qualcosa che lui ha visto e documentato, scatto dopo scatto. La pazienza di Giobbe verrebbe da dire, se non fosse che non era proprio simile al personaggio biblico, anche se qualcosa in comune con quella figura c’era: una pazienza impaziente che adesso è affidata totalmente a chi guarderà la sua opera e la vedrà nella sua necessità senza strappi o rotture. Lui ha cucito tutto, foto dopo foto, e ci vorrà quella medesima pazienza dello sguardo per capirlo e sarà una riuscita sua e nostra insieme: un ritratto di quello che siamo stati e forse saremo ancora, nonostante tutto, perché il futuro ha un cuore antico.

Leggi anche:

Carola Allemandi | Cose mai viste. Conversazione con Gianni Berengo Gardin

Ferdinando Scianna, Marco Belpoliti | Gianni Berengo Gardin fa 90

Laura Gasparini | Gianni Berengo Gardin. Collezionare

Silvia Mazzucchelli | Gianni Berengo Gardin: mostri a Venezia