Fasoli: jazz, azzardo e incanto

Il jazz lo conosce bene; lo vive e lo sperimenta quotidianamente. Ne conosce alla perfezione i paradossi; e li elabora con la massima naturalezza. Ma soprattutto sa che il jazz non promette alcuna “sintesi” risolutiva; e che proprio per questo si configura come la più radicale confutazione dell’idealismo hegeliano. Sa bene, insomma, che le opposizioni assolute sono per il jazzista come l’aria che ci consente di respirare. E che, per questo, non vanno mai edulcorate o rese ‘commestibili’, e tanto meno pacificate.

Sa che il jazz è azzardo; sa che prevede una perfetta “compresenza di improvvisazione, che lascia libertà di movimento musicale ai vari membri del gruppo, e fedeltà assoluta a strutture e convenzioni predeterminate, studiate ed elaborate (pp. 95-96).

Mi sto riferendo a uno dei più significativi protagonisti della scena jazzistica italiana ed internazionale negli ultimi cinquant’anni. Un grande sassofonista, un improvvisatore raffinatissimo, un intelligente compositore, che non solo suona… ma pensa, riflette e si interroga intorno al proprio fare. E lo fa con grande perspicacia e profondità, anche in questa sua ultima prova editoriale.

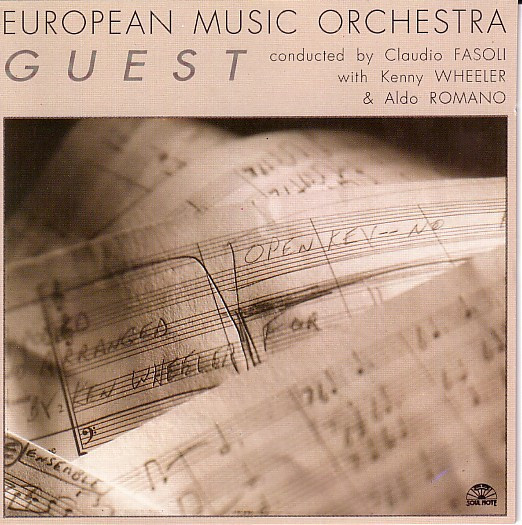

Mi sto riferendo a Claudio Fasoli, veneziano trapiantato a Milano subito dopo la laurea, che ha appena pubblicato un bellissimo volume intitolato Jazz, architetture di un azzardo (il Saggiatore 2025) – uscito ben nove anni dopo il precedente Inner Sounds (Agenzia X, 2016).

Un volume ricco di umanità, sapienza musicale e non solo; un testo che si interroga sul senso di un fare che rifugge l’ordine dei significati, ma può riempire di ‘senso’ la nostra vita. E non solo quella di chi sa farsene protagonista come attore, compositore e improvvisatore, ma anche quella del pubblico, desideroso di ‘ascoltare’ e di capirsi sempre meglio; sì, di “capirsi”, e non semplicemente conoscersi.

D’altro canto, le opposizioni assolute sperimentate ogni sera sul palco sono anche per Fasoli un intrigante invito a capirsi e a “capire” ciò che nessun significato avrebbe mai potuto spiegargli e tanto meno giustificare.

A capire anzitutto che libertà di movimento e fedeltà al tracciato indicato dalla struttura non si escludono reciprocamente e non devono neppure comporsi in un “terzo” che non sarebbe né libero né necessitato.

Il jazzista – soprattutto se è un grande jazzista come Claudio Fasoli – si fa carico di questa irrisolvibile tensione; ossia, dell’irresolubile contrasto tra necessità e libertà, tra singolarità e collettività, tra composizione e improvvisazione. E non pretende di soffocare uno dei due opposti a scapito dell’altro.

Nel jazz, infatti – precisa il nostro –, “gli aspetti individuali, a prima vista preminenti, si collocano in contesti collettivi e organizzati in grado di incidere profondamente sul risultato artistico della musica” (p. 96).

Ma, intrinsecamente jazzistico è anche il ritmo generato dal susseguirsi delle pagine di questo volume. Dove si spiega (soddisfacendo appieno le esigenze conoscitive legate all’orizzonte del significare), ma nello stesso tempo si racconta (dipanando una matassa volta al ripercorrimento di una lunga vicenda esistenziale); e, soprattutto, ci si interroga sui “vertici” e sul senso dell’“azzardo”. Si ragiona sul ruolo dell’imprevedibilità nell’originario costituirsi dell’atto creatore (non solo quello musicale, comunque). E ci si propone di far emergere, da tutto ciò, qualcosa come un “senso”, per l’appunto.

Insomma, Fasoli si colloca sulla scia tracciata da quel grande capolavoro costituito dal Monsieur Croche di Debussy, e ravvivata poi dal memorabile Silence di John Cage.

Un testo, dunque, che serve al musicista anzitutto per indagare il “come” della propria esperienza creativa; mai, d’altronde, il nostro si sarebbe sognato di dirci cosa volesse fare con la propria musica.

Quel che conta, per Fasoli, è infatti come si fa quel che si fa: il modo in cui si suona una nota, con quale ritmo la si esegue. In battere piuttosto che in levare, in anticipo o in ritardo; accettandola o meno. Urlando o soffiando delicatamente nello strumento. Conformandosi a logiche e sequenzialità esplicite o implicite; confutando queste stesse logiche, o lasciandole sullo sfondo, forse per esaltare maggiormente le infrazioni, le accelerazioni e le ripetizioni che dovessero venire a prodursi; ossia le sorprese che tengono sempre desto l’ascolto degli appassionati, e rendono incomparabili i modi di interpretare i simboli delle note; rendendo di volta in volta evidente una “diversa intenzione ritmica alla base del ‘tempo’ jazzistico rispetto a quello classico” (p. 57).

Infatti, mentre nell’ambito classico “il tempo ha caratteristiche solenni, rilassate, basate sul battere, nell’ambito del jazz esso appare più urgente, vitale, attivo, sincopato, basato sul levare” (p. 57).

Cioè, si fa irregolare; in quanto vocato alle divagazioni, ai percorsi ‘diversi’, ‘estranei’. Alla novità; alla sorpresa, agli scarti, all’erranza. D’altro canto – e Fasoli ne è perfettamente consapevole –, la cifra caratteristica del jazz, ovvero l’improvvisazione, è la più fedele immagine della vita.

Insomma, il jazz è musica vitale, e non solo perché ci fa così spesso battere il piede, animando comunque tutto il corpo – ossia, facendolo quasi sempre sussultare (anche da fermo) –, ma anche perché ci insegna a fare, con lo strumento, quello che ognuno di noi fa nella vita, sin da quando imita “i suoni di genitori fino poi a imparare a parlare abbastanza per spiegare nostre piccole esigenze” (pp. 44-45). Certo, poi studiamo, acquisiamo le regole della grammatica e della sintassi.

Una cosa, comunque, è certa: “tutti noi improvvisiamo verbalmente fin da bimbi” (p. 44).

Ossia, rielaboriamo quanto ci è stato insegnato; lo restituiamo rinnovato; talvolta rendendolo non così facilmente comprensibile.

D’altronde, se ci limitassimo a ripetere il già acquisito, saremmo ancora fermi all’età della pietra.

Perciò è importantissimo il coraggio dell’azzardo, suggerisce Claudio. È importante osare per capire davvero chi si è; per far emergere l’anima che ci rende comunque unici e irripetibili. Perciò è così importante, per il sassofonista veneziano, cercare di essere totalmente se stessi; per questo “è fondamentale che ciascuno identifichi dentro di sé il proprio suono in maniera il più possibile definita” (p. 59); un suono che vibrerà anche nei silenzi e nelle pause. Anche là dove – come sapeva bene Angelo Conti (grande pensatore, vissuto a cavallo tra il Diciannovesimo e il Ventesimo secolo) – è custodita la vera essenza della musica; ossia “nel succedersi del silenzio fra gli intervalli sonori, nell’apparizione del silenzio in forma di ritmo” (La beata riva, 1900). Sì, perché i suoi (del ritmo) battiti “non sono udibili se non durante le pause dei suoni” (Ibidem).

Perciò, per imparare a suonare, secondo il nostro sassofonista, è così importante imparare a vagare con il pensiero, “toccando territori a volte di sofferenza, a volte di estasi o comunque sentimenti e percezioni assai varie” (p. 21). Vagare come faceva Robert Walser nelle sue memorabili ‘passeggiate’; narrate nei suoi magici racconti (a partire da La passeggiata). D’altronde, sempre secondo lui – un’affermazione, questa, che sembra quasi fare eco ad uno dei più importanti principi dell’attualismo gentiliano –, “è incalcolabile e imprevedibile il cammino del pensiero libero” (p. 21). Proprio per questo ci invita a rischiare; nulla essendo realmente impossibile, nel jazz. Anche perché ciascuno di noi può sentirsi autorizzato a “scegliere il cammino da percorrere alla ricerca di una propria identità” (p. 18). E può farlo nella consapevolezza che le regole (non di rado complesse e fortemente vincolanti) sono fatte proprio per venire infrante e trasgredite.

Lo si è sempre saputo, anche nel mondo della cosiddetta musica classica; anche Bach, anche Beethoven, Chopin, Debussy e Ravel, infatti, improvvisavano – ci ricorda giustamente Fasoli. Anche Mozart infrangeva le regole che aveva ereditato. La sua musica è infatti piena zeppa di infrazioni e dissonanze, per quanto più o meno nascoste (come mi faceva ‘vedere’ un amico e bravissimo pianista classico: Giuseppe Modugno, direttore del Conservatorio di Modena).

Importante è in ogni caso raggiungere un equilibrio; e dunque imparare a bilanciare, ad esempio, “coerenza e imprevedibilità” (p. 101). Riuscendo ad esaltarle entrambe, senza rinunciare a nulla delle medesime. Facendole emergere da melodie e armonie, nonché da ritmi che mai potranno costringerci a scegliere tra coerenza e imprevedibilità.

Ed esaltando le possibilità inscritte in ognuna delle due suddette attitudini. Tenendole ben unite insieme; restituite da ogni colpo d’ancia, da ogni fraseggio più o meno complesso – che mai dovranno imporsi di sacrificarne una.

D’altro canto, credo sia proprio questo che Claudio ha visto pulsare in quelli che considera i suoi punti di riferimento; ossia, i ‘vertici’ della storia cui s’è costantemente abbeverato. Ossia, nel fraseggio di Lee Konitz, la cui narrazione “appartiene all’indicibile per la saggezza e l’intelligenza delle scelte improvvisative” (p. 116); nel sempre eccezionale Steve Swallow, ma anche nel suono intenso e nello stesso tempo etereo di Kenny Wheeler. Nel sax insieme lirico e torrenziale di Jan Garbarek, ma anche nel lucido e vertiginoso fraseggio di Lennie Tristano, che si caratterizza “nel suono, nei concetti compositivi, nell’approccio ritmico e nella ricerca severissima di personalizzazione” (p. 119).

Ma soprattutto nel genio di Wayne Shorter, cui sono dedicate alcune pagine di grandissima intensità. È d’altronde proprio in queste pagine che Fasoli distingue il ‘cosa’ dal ‘come’; mostrandoci come proprio e soprattutto nel sassofonista dell’indimenticabile quintetto di Davis sia esplosa una assoluta “libertà della forma” (p. 129) che non avrebbe mai potuto avere eguali. Perché il compositore di veri e propri gioielli come Nefertiti, E.S.P., Iris, Footprints, Pinocchio, Limbo e Vonetta, “mette in atto una maniera diversa di affrontare la costruzione dell’assolo rispetto al concetto più tradizionale sperimentato sino ad allora” (p. 129). Non a caso “si affida prevalentemente alla musicalità e alla propria personale intuizione di uno sviluppo melodico, invece di privilegiare elementi di un linguaggio precostituito” (p. 130).

Insomma, nelle pagine di questo volume, Claudio Fasoli si mette davvero a nudo; rendendoci noti i suoi pensieri, le sue passioni, i suoi gusti. Le sue idiosincrasie e le sue ossessioni.

Lo fa anche nell’ultima parte del volume, dove, provocato a dovere da un grande amico ed esperto come Marc Tibaldi, ripercorre le tappe della propria ricerca, e soprattutto individua i punti nevralgici di una Weltanschauung sempre capace di sorprendere; che, sola, avrebbe potuto consentirgli di mettere a fuoco alcuni tra i motivi fondanti la sua incessante attitudine all’azzardo.

Riconosce che sono la sua storia, la storia che l’ha preceduto, ma anche gli episodi e i ricordi di un’infanzia che è sua e solo sua, gli incontri con grandi ed indimenticabili musicisti (non solo jazzisti, comunque), ad averlo plasmato sino a farlo diventare cultore del ‘cromatismo’. Facendogli crescere un particolare gusto per l’assenza di centri tonali.

E non è neppure un caso che, con la massima naturalezza e spontaneità, il sassofonista veneziano ammetta finanche di “trovare una forte somiglianza fra il linguaggio verbale e quello musicale come veicolo di emozioni” (p. 161).

Perciò ha sempre cercato di imparare a concepire la musica su parametri analoghi a quelli del parlato; e a concepire “il patrimonio armonico come stimolo per l’improvvisazione” (p. 163).

Ma soprattutto dell’armonia, Fasoli ha imparato a “sfruttare tutte le implicazioni e gli sviluppi possibili, evitando le regole ma seguendo soltanto le sue predilezioni” (p. 163). Muovendosi nel rispetto del “concetto di imprevedibilità degli sviluppi” (p. 163); e prediligendo sempre forme asimmetriche, come quella che caratterizza anche questo preziosissimo Zibaldone di pensieri, e che ne fa un perfetto controcanto alla sua sempre incantevole, intensa e raffinata produzione musicale.