Speciale

D. F. Wallace: logica e fatalismo

«Che senso ha studiare filosofia se serve solo a metterci in grado di parlare con qualche plausibilità di astruse questioni di logica, ecc., ma non migliora il nostro modo di ragionare sulle questioni importanti della vita quotidiana, se non ci rende più coscienziosi di un qualunque... giornalista nell’uso delle pericolose frasi fatte che costoro adoperano per i loro fini personali».

Ludwig Wittgenstein, lettera a Norman Malcolm, 16 novembre 1944 (in Lettere 1911-1951, pp. 321-322, Adelphi 2012)

«Tutto ciò che è accaduto, doveva accadere. Tutto ciò che accade e accadrà, deve accadere». È il fatalismo, spiegato da David Foster Wallace nella sua tesi di laurea, discussa nel 1985 e pubblicata solo 26 anni dopo. «Il problema è vecchio quanto Aristotele», scrive Wallace, con riferimento al capitolo nono del De Interpretatione: «Necessariamente domani vi sarà una battaglia navale, oppure non vi sarà», si legge nell’Organon.

Wallace prende in esame una versione più recente del problema: «Il famoso e famigerato argomento di Taylor». Si parla di Richard Taylor, filosofo americano autore del saggio del 1962 Fatalism (pubblicato dalla Philosophical Review, v. 71, n. 1). Il giovane laureando sintetizza così il suo obiettivo polemico: «L'intenzione di Richard Taylor è di presentare un'argomentazione logico-formale per mostrare che noi non possiamo influenzare il corso degli eventi. L'asserzione di Taylor è che la dottrina del fatalismo sia retta soltanto da presupposti filosofici di buonsenso accettati a livelli standard».

Le premesse di buonsenso sono sei semplici proposizioni elencate da Taylor. Wallace le smonta, sin dall'inizio, una per una. Primo: il fatalista non distingue i diversi tipi di necessità. Wallace fa notare che bisogna separare la necessità logica da quella fisica. Quest’ultima, a sua volta, può essere generale oppure localizzata per un tempo e una situazione. Taylor chiama la sua prima presupposizione Legge del Terzo Escluso, LTE: «Ogni proposizione o è vera oppure è falsa». Scrive Wallace: «È forse il caso di notare che questo non è LTE, ma il principio di bivalenza; un sistema in cui vale LTE è un sistema in cui (p v -p) è un teorema». Sottolinea così un errore di logica elementare nelle premesse. Per affrontare le altre cinque presupposizioni – in cui entrano in ballo i concetti di condizioni necessarie e sufficienti – il ventiquattrenne Wallace si serve degli strumenti della logica modale, in particolare della cosiddetta grammatica di Montague, una teoria semantica e sintattica della lingua naturale.

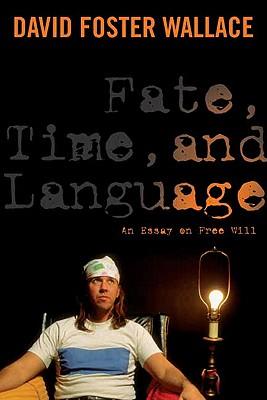

In alcune pagine il lettore è messo di fronte a stringhe di simboli a prima vista incomprensibili. Forse questo spiega anche il paradosso di un'opera prima che ai lettori arriva per ultima, stampata solo a fine 2010 da Columbia University Press con il titolo Fate, time and language. Per l'edizione italiana bisognerà attendere; dovrebbe essere pubblicato da Einaudi, tradotto da Giovanna Granato.

L'accoglienza della critica è stata tiepida. «Una performance virtuosistica. Non è chiaro se di qualche valore. Destinata a essere dimenticata» è stato il giudizio dello storico delle idee Anthony Gottlieb. «La filosofia analitica mi ricorda la conta dei fagioli – o meglio l'enumerare i modi di contare i fagioli. La letteratura può essere guidata dalle visioni di Heidegger o Blanchot, più che dalla logica di Russell o Ayer», ha scritto Tom McCarthy sul New York Times.

Nell'altra opera pubblicata postuma, Il re pallido, c'è un personaggio chiamato David Wallace. Uno dei suoi nomignoli è «il giovanotto foruncoloso»; è un richiamo a La terra desolata di Eliot («the young man carbuncular», verso 231). Anche Eliot pubblicò la sua di tesi giovanile in filosofia 46 anni dopo averla scritta. Allora ammise che non capiva più di che cosa parlava, affermò che sarebbe stata interessante solo per gli studiosi dell'evoluzione della sua prosa. Sarà così anche per Wallace? Il suo primo contributo alla filosofia va considerato trascurabile?

No, se seguiamo il giovane filosofo nelle sue argomentazioni. «È ovviamente necessario per una disamina informata della teoria di Taylor spiegare che cosa sia esattamente il fatalismo», scrive Wallace. «Per la teoria fatalista le persone, in qualità di agenti, non possono fare nulla ma debbono seguire il flusso degli eventi, sui quali non hanno alcuna influenza». Il problema è anche quello del libero arbitrio e del valore della scelta; tema ricorrente, fino a uno dei suoi ultimi interventi: Questa è l'acqua. Per capire come l’oggetto delle sue 76 pagine di tesi sia rimasto centrale in tutte le sue opere, si può leggere questo brano di Taylor: «Un fatalista è una persona che non può fare nulla riguardo al proprio futuro. Crede che non dipenda da lui quello che avverrà l'anno prossimo, domani, o addirittura fra un momento. Crede che persino il suo comportamento non sia minimamente controllabile con le sue sole forze, come non lo sono i movimenti distanti dei corpi celesti, gli eventi della storia remota, o gli sviluppi politici in paesi lontani. Suppone, di conseguenza, che sia inutile per lui deliberare di qualsiasi cosa».

Descritto così, il fatalista sembra uno dei protagonisti di Infinite Jest. O uno imbarcato sulla crociera di Una cosa divertente... O un impiegato del fisco intrappolato tra le pagine de Il re pallido. Wallace si dedicò alla meticolosa confutazione di Taylor perché credeva che l'idea di non poter fare nulla contro il proprio destino fosse «una strana e infelice dottrina metafisica che usa violenza su alcune delle nostre più fondamentali intuizioni sulla libertà umana». Lo aveva scritto nel suo primo libro, lo avremmo letto anche nell'ultimo.

Una prima versione di questo articolo è uscita su IL