Sotto il segno dei Beatles

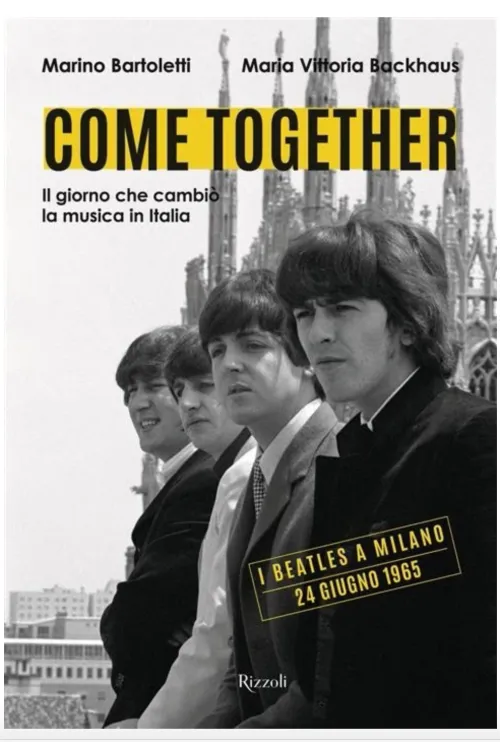

«Io c’ero», dice la mia vicina di pianerottolo, mentre saliamo in ascensore e le cade l’occhio sul libro che ho in mano, la cui copertina ritrae i Beatles con alle spalle le guglie del Duomo di Milano – foto scattata all’epoca della prima tappa del tour italiano, 60 anni fa. «Ero lì, in quarta fila, al concerto del Vigorelli a urlare a squarciagola insieme a mia cugina, saltando in piedi sulle sedie, come tutti, per vedere meglio. Una serata magica».

Prima di continuare, vorrei precisare che la mia vicina di casa è una signora di raffinata ed elegante compostezza mitteleuropea e di altrettanto grande cultura che fino a quel momento avevo legato, musicalmente, ai Concerti Grossi di Händel, all’Eroica di Beethoven diretta da Wilhelm Furtwängler con i Wiener Philharmoniker e, letterariamente, alle Elegie duinesi di Reiner Maria Rilke – non certo a una fan passionale dei Fab Four.

Dunque: era il 24 giugno 1965 e una Milano sonnacchiosa, ignara di essere sull’orlo di accogliere cambiamenti epocali, si stava preparando ad ospitare il primo e unico concerto tricolore dei Beatles non ancora ufficialmente baronetti: la regina Elisabetta II consegnerà loro il titolo di Members of the Order of the British Empire il 26 ottobre di quello stesso anno.

Oggi parliamo di quel concerto – quaranta minuti di musica eseguita a raffica – come di un evento “storico”, ma allora, per la Rai, valeva quanto un torneo di bocce: non mandarono nemmeno un operatore a filmare. Il funzionario della sede di Corso Sempione fu lapidario come il jingle di un celebre Carosello dell’epoca: Düra minga, düra no. «È inutile trasmettere il concerto, perché tanto di questi Beatles tra un mese non se ne ricorderà più nessuno».

Visione miope che fa il paio con quella del responsabile acquisti della Capitol Records a Los Angeles che, tutto preso dalla surf music dei Beach Boys, nonostante il successo stellare in Europa dei quattro di Liverpool, aveva respinto per ben due volte la proposta di lanciarli negli Stati Uniti. «Un gruppo di ragazzini capelluti: non sono nessuno», disse sconsideratamente. Alla fine i Beatles furono ripescati di malavoglia, solo per fare un favore ai partner europei della EMI inglese con cui la Capitol aveva un accordo di prima opzione. Era successo che due funzionari di rango minore, sfidando lo scetticismo del top management e il loro posto di lavoro, fecero uscire sul mercato americano I Want to Hold your Hand, il singolo che, dalla mattina alla sera, divenne il 45 giri più venduto nella storia della Capitol.

E così oggi le uniche frammentarie immagini filmate esistenti di quel concerto epocale sono quelle riprese, con una Bolex/Paillard 16 millimetri, da Peppino di Capri – sì, quel Peppino, quello di Roberta, St. Tropez Twist, Pummarola Boat che era stato invitato, insieme ai New Dada e pochi altri “artisti di spalla”, a aprire il concerto dei Beatles. Esibizione introduttiva che fu accolta con sonore intemperanze dal pubblico di teen-ager (come conferma pure la mia vicina di casa), frementi più che altro di vedere John, Paul, George e Ringo, perché in quanto a sentirli sentirono ben poco, soprattutto perché la musica, rilanciata da un sistema di diffusione sonora tecnologicamente scarso, fu sopraffatta dalle urla di gioia dei ventimila giovanissimi che, quella sera, gremivano il Vigorelli. La stessa cosa era accaduta, seppure in tono minore, nel corso del concerto del pomeriggio dove erano stati venduti solo settemila biglietti. Si veda Beatles in Italy. I Beatles in Italia 1965 (De Ferrari editore, Genova), di Ferdinando Fasce.

Tutti pazzi per i Beatles

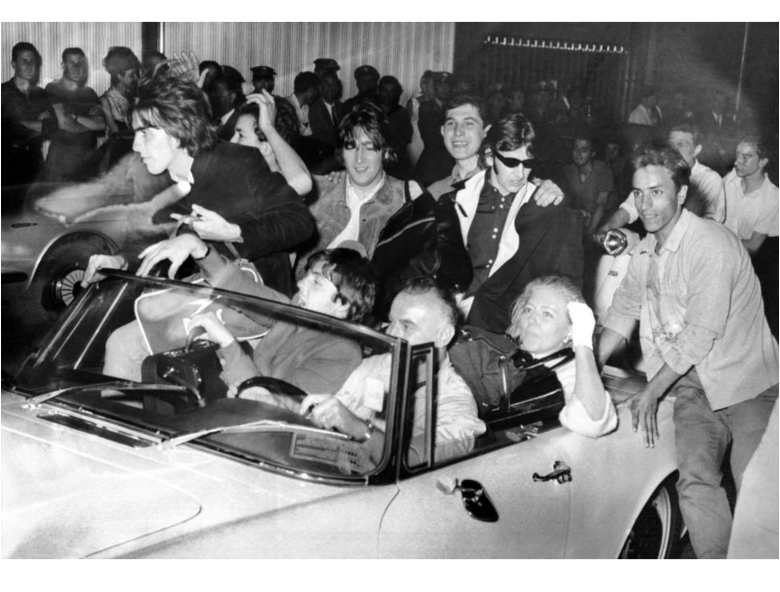

Così a tramandare ufficialmente l’evento – a partire dall’arrivo in città della band la sera prima del concerto – furono i sette fotoreporter inviati dall’agenzia Publifoto: Sergio Borsotti, Sergio Cossu, Gianfranco Ferrario, Carlo Fumagalli, Benito Marino, Eugenio Pavone e Tino Petrelli che scattarono centinaia di immagini, documentando ogni aspetto della breve ma intensa tournée italiana che, tra il 24 e il 28 giugno di quell’anno, portò i Beatles a suonare a Milano, Genova e Roma.

Oggi, in occasione del 60° anniversario di quel concerto meneghino, il Chiostro Ottagono delle Gallerie d’Italia di Milano ospita la mostra “Tutti pazzi per i Beatles”. Fino al 7 settembre 2025, i visitatori possono ammirare una selezione di 62 ingrandimenti tratti dalle oltre 500 foto dell’evento. Tutti i negativi originali, parte dell’Archivio Publifoto, sono stati restaurati, digitalizzati e catalogati, e sono ora disponibili online a cura dell’Archivio Storico Intesa Sanpaolo.

Ma non solo, a quelle immagini si aggiungono anche quelle scattate da un’allora giovanissima free-lance, Maria Vittoria Backhaus, unica donna oltre ai selezionati fotografi Publifoto presenti all’evento, che illustrano il libro Come together (Rizzoli, 2025) accompagnate dal testo del giornalista Marino Bartoletti e dal suo racconto di un’epoca e di una generazione fortunata «a tratti inquieta, ma certamente sfiorata dal vento felice di un mondo che tornava ad aprirsi, a sorridere e – non ultimo – a cantare».

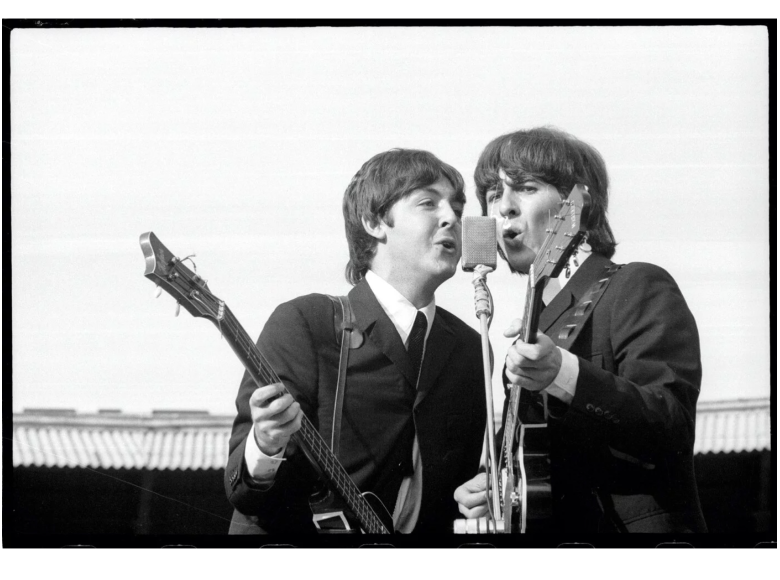

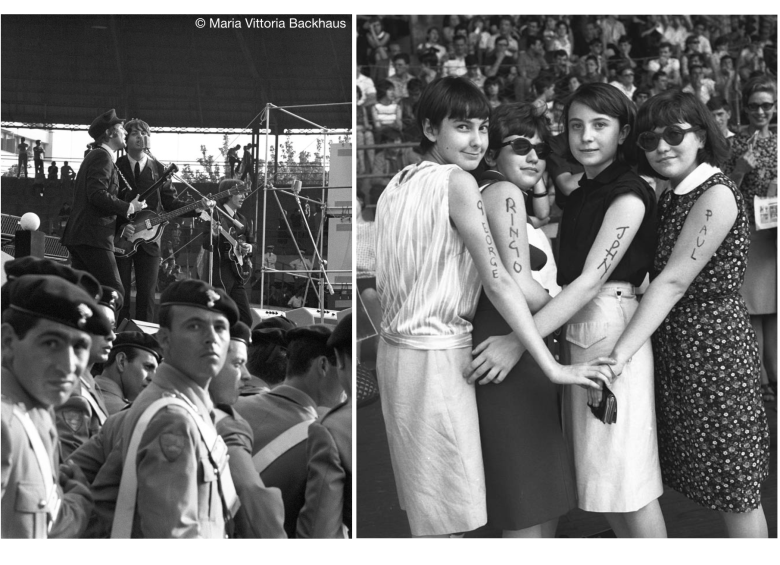

Ricorda Maria Vittoria Backhaus, divenuta col tempo una delle più influenti fotografe del Made in Italy: «I Beatles suonarono in due concerti, uno la sera e uno il pomeriggio. Io, per sfruttare la luce del giorno, andai a quello pomeridiano. Ci andai mossa dalla curiosità, dopo averli visti al cinema in A Hard Day’s Night (“Tutti per uno”) colpita dalla loro istintiva semplicità. Andammo anche sul tetto del Duomo per scattare dei ritratti. Erano gentili, divertenti, alla mano – una sensazione confermata dalla conferenza stampa tenuta all’Hotel Duomo – fatti di una pasta molto diversa da quella di certi cantautori nostrani che invece si prendevano molto sul serio. Forse colpiti dal fatto che fossi la sola donna nel gruppetto di fotografi che avevano davanti, i Beatles ad un certo punto mi chiesero addirittura di partire con loro per Genova, tappa successiva del tour italiano. Un gesto di simpatia fra ventenni. Mi misi a ridere. A me, in fondo, non interessavano tanto i Beatles in quanto tali, ma il contesto nuovo che li accoglieva: le ragazze che urlavano, i poliziotti giovani del sud che non conoscevano il neonato mondo dei concerti beat: osservavo in che modo la società reagiva alla loro presenza».

E in effetti, l’aspetto più interessante di quelle immagini non è tanto rivedere John, Paul, George e Ringo su quel palco – essenziale, spoglio, ben lontano dalle ultra barocche coreografie circensi che oggi accompagnano anche l’ultimo dei rapper per coprirne la povertà culturale prima che musicale – ma osservare i ragazzi e le ragazze che, attraverso quella musica nuova e irriverente, stavano imparando a scoprire se stessi.

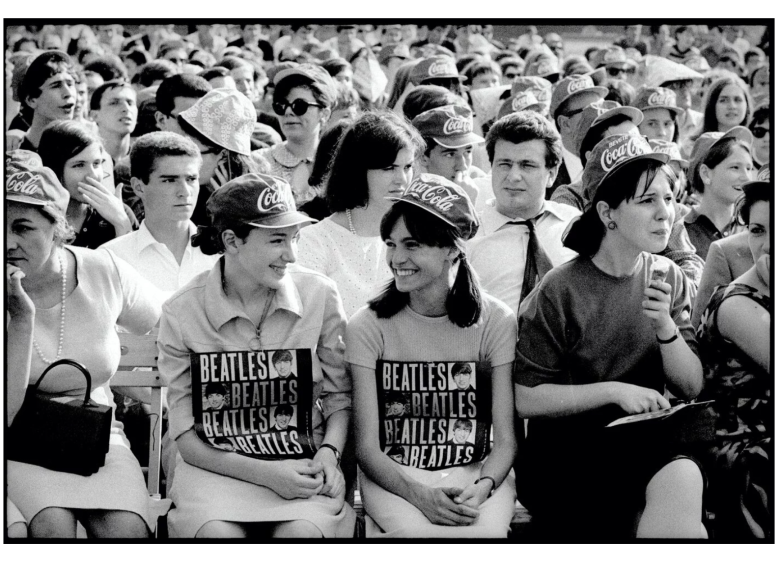

I giovani che alla stazione di Milano aspettavano il Trans Europa Express in arrivo da Lione che portava i Beatles per la prima volta in Italia, erano gli stessi che potevi trovare sulla costa romagnola, al Cantagiro, ad applaudire Gianni Morandi o Piero Focaccia. La generazione “stessa spiaggia, stesso mare” che si affacciava a un cambio d’epoca: musicale, sì, ma anche sociale, con ancora facce pulite, capelli ordinati, polo, camicie abbottonate. Niente tatuaggi, niente bermuda oversize, niente mutande in bella vista. Dalle braccia alzate in segno di saluto, più che urla isteriche, si intuisce un’esplosione di accoglienza, curiosità, entusiasmo. Nessuna violenza repressa, gratuita, nessuna rabbia – ancora, per lo meno.

Dicevamo: i giovani. Già, perché è lì, in quegli anni, proprio con i Beatles e la loro musica, che nasce la “categoria”. Una nuova creatura sociologica, che da allora non ci abbandonerà più – anzi, nel tempo si frammenterà in fette sempre più sottili, etichette sempre più definite: pre-adolescenti, teen-ager, post-teen, under 25, generazione X, Y, Z. Ma lì, in quel giugno del ‘65, i giovani sono ancora un blocco compatto, un’onda unica che comincia appena a infrangersi sulle scogliere della modernità ancora non compresa nemmeno dai guru del giornalismo nostrano che sembrano lanciati in una gara denigratoria del fenomeno Beatles, definiti ora “grotteschi messaggeri del ritmo”, ora “urlanti, sudati, bisognosi di doccia”, il cui mondo era associato a ragazzine accusate di essere «bambine umiliate dal grasso in crescita vestite secondo i più poveri dettami yè yè e purtroppo molto spesso somigliantissime al loro idolo Ringo».

Una musica bellina

Era un tempo, quello, in cui prima si era bambini, poi adulti. Nel mondo borghese del dopoguerra, non esisteva una vera “terra di mezzo” tra l’infanzia e la maturità. Si cresceva rapidamente, per tappe obbligate: scuola, lavoro, famiglia. Non c’erano zone franche, estetiche autonome, linguaggi propri. L’“adolescente” era una figura indistinta, ancora non codificata nei consumi, nei costumi, nella cultura popolare.

A metà degli anni Sessanta, questa situazione muta radicalmente. Nasce, o meglio esplode, una nuova categoria sociale: i giovani. E non è solo una questione musicale. È una rivoluzione antropologica. Afferma Edgar Morin già nei primi anni Sessanta: «la giovinezza è ormai un’età sociale, non solo biologica. Ha i suoi segni, i suoi codici, i suoi rituali, il suo mercato». Il gusto personale si fa gesto identitario. Dire: “mi piacciono i Beatles” non è semplicemente esprimere una preferenza musicale: è una dichiarazione di appartenenza, un modo per affermare chi sei, da che parte stai, cosa immagini per te e per il tuo futuro.

Pasolini è tra i primi a cogliere l’ambivalenza del fenomeno. Ma se da un lato avverte nel mondo beat una sorta di omologazione incombente – la forza del nuovo mercato giovanile che rischia di cancellare le culture popolari originarie – dall’altro non nasconde il suo disorientamento. Scrive: «Non mi so spiegare il successo dei Beatles. Questi quattro giovanotti sono completamente privi di fascino, pur suonando una musica bellina…». Eppure, anche nel suo scetticismo, intuisce che la vera novità non è nei Beatles in quanto tali, ma nel mondo che li ascolta. Nel pubblico che li elegge a simbolo. Nelle ragazze che urlano, nei ragazzi che, per la prima volta nella storia, si scoprono parte di un “noi” generazionale.

Oggi, quelle immagini in bianco e nero – i visi puliti, le camicie abbottonate, le urla ordinate – ci sembrano remote, quasi ingenue. E viene da chiedersi come poterono allarmare il vicequestore Capasso che, nel fonogramma urgente 33528, informava della pressante «necessità di predisporre adeguati servizi a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica». All’arrivo dei Beatles, la Questura schierò dentro e fuori la stazione centrale di Milano un centinaio di poliziotti, trenta Carabinieri e due plotoni del Nucleo Celere. A questi si aggiunsero, per il trasferimento in albergo, altri venti poliziotti e un plotone di Celerini, giusto per precauzione. Al Vigorelli, per il concerto pomeridiano, erano in servizio più di cinquecento tra Carabinieri e poliziotti, rinforzati da ulteriori trecento uomini per la replica serale.

Tutto filò liscio. Poco prima di mezzanotte i Beatles chiusero il concerto con un omaggio a Little Richard e alla sua Long Tall Sally. Poi, dopo aver inaugurato l’età della giovinezza, tutti a casa, a conferma di quanto aveva scritto Umberto Eco su Il Verri, nel 1964, in un articolo emblematico intitolato “Beatles e Rolling Stones”, in cui notava come la musica beat rappresentasse, per la gioventù italiana, «una sorta di mitologia portatile, una via di fuga dal conformismo dei padri».

Beatles e Rolling Stones: mito collettivo, culto sonoro

Già, Beatles e Rolling Stones. Un confronto che va ben oltre la musica, spingendosi verso una distinzione sociologica, culturale, persino antropologica. I Beatles sono stati infatti molto più di una band; hanno rappresentato una vera e propria svolta epocale, diventando un fenomeno culturale globale. Le loro canzoni – Yesterday, Hey Jude, Let It Be, Michelle – sono diventate parte integrante, immediatamente riconoscibile del nostro paesaggio sonoro, associabili a momenti della vita, a svolte generazionali, a epoche precise.

I Rolling Stones, per contro, sembrano vivere in una dimensione parallela, meno universale e più tribale. Oltre, forse, a Satisfaction e Gimme Shelter, è difficile elencare altri titoli con la stessa sicurezza. La loro forza è nell’energia, nella ripetizione ossessiva del riff, nella fisicità del suono. La loro identità non si fonda sul messaggio, ma sul gesto “iconico”: la bocca spalancata di Mick Jagger, il riff di Keith Richards, l’estetica dell’eccesso. Un culto sonoro, più che una mitologia collettiva.

I Beatles hanno offerto una narrazione trasversale cambiando il modo stesso di scrivere musica pop. Ogni loro brano è un’opera autonoma; ogni album è un capitolo diverso di un’epoca diversa. Ogni fase della loro storia riflette trasformazioni profonde nella cultura – dalla “beatlesmania” ingenua degli inizi all’utopia psichedelica di Sgt. Pepper, dalla rottura con il passato alla malinconia del disincanto.

Gli Stones, dal canto loro, non offrono un messaggio universale, bensì un codice identitario ristretto, fatto di ribellione, eccesso, sessualità, decadenza. Incarnano la coerenza del rumore, l’identità che resiste ai cambiamenti: sempre uguali a sé stessi, in una lunga, ininterrotta jam session durata decenni.

Alla fine, comunque, sia che si parli di miti collettivi o di culti sonori, la musica ci riporta sempre lì, a quel filo invisibile che lega le generazioni, il cui potere è quello di fissarsi nella nostra memoria, legandosi indissolubilmente ai nostri ricordi più vividi. Per dirla con Antonello Venditti: Ti ricordi quella strada / Eravamo io e te / E la gente che correva / E gridava insieme a noi.

Leggi anche:

Claudio Castellacci | Chiedi chi erano i Beatles

Pietro Scarnera | Get Back. Ecco chi erano i Beatles

Daniele Martino | 1 giugno 1967 / Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band