Il fascino delle rovine

La malinconica austerità delle rovine affascina. Attrae e respinge a un medesimo tempo. Mysterium tremendum et fascinans, come insegnava già Rudolf Otto, l’aspetto numinoso delle rovine ricorda le fattezze di tutto ciò che è sacro: restano come sospese, separate, recluse al di là del perimetro della vita secolare. E come i numi, si dice, fanno ambiguamente cenno con il capo, asserendo e negando assieme, così nel loro chiaroscuro indefinito le rovine si elevano e crollano a un tempo. Mondane e oltremondane, come le divinità pagane che spesso le abitano e di cui sovente ospitano le effigi, sembrano emergere dal terreno come a ricercare il cielo; cristallizzate in una fotografia di un’eterna decadenza non disdegnano, tuttavia, di contaminarsi con l’humus tellurico delle vicende mortali, con la selva, il fango, le fiere che le custodiscono e le nascondono a sguardi indiscreti. Anzi, le rovine, forse, non sono in fondo nient’altro che questo: il simbolo della rivincita lussureggiante della terra selvaggia di contro all’immacolata asetticità delle rigorose forme architettoniche.

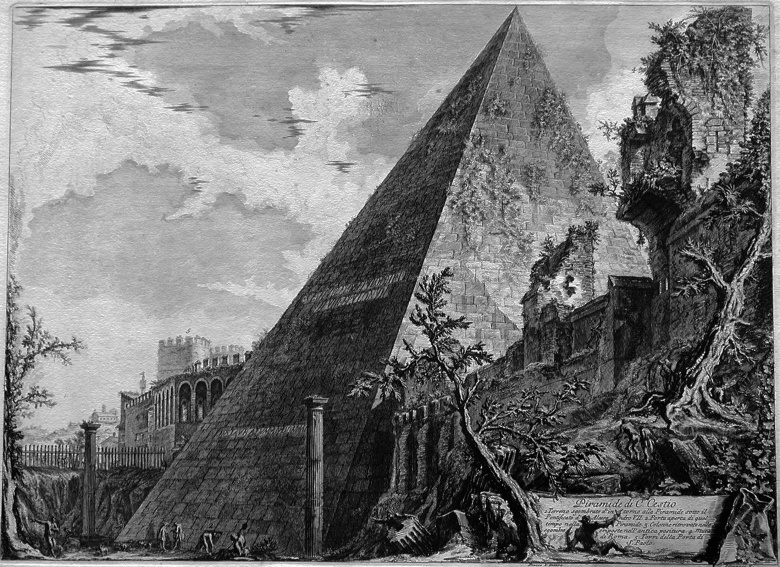

È a questo riscatto, a questo laboratorio di contraddizioni, equilibrio di tensioni contrapposte, che si rivolge il libro di Susan Stewart (Un mondo di rovine. Storia artistica di un’irresistibile suggestione, tr. it. G. Mancini e P. Pizzoli, Aboca, Sansepolcro 2025); ripercorrendo con composta erudizione, attraverso la storia delle immagini, dei miti, delle stampe, delle riproduzioni visive e letterarie, l’inesauribile fascino che le rovine suscitano. È un viaggio tortuoso tra le caleidoscopiche forme che la “pornografia delle rovine” ha assunto nei secoli, dai molteplici “capricci” settecenteschi che le ritraggono nelle più disparate pose, fino alle riproduzioni moderne con dovizie di dettagli, in cui si può quasi già intravedere, di scorcio, il fascino per le periferie abbandonate fotografate più tardi – ad esempio – da un Basilico.

Il fil rouge che unisce e colleziona esperienze e forme così diverse è una mania per la rovina, come immagine e come idea, che trova la sua forza in contese insolubili, in armonie di contrari, in paradossi e accostamenti così improbabili e impensabili da dover per forza risultare reali. Infatti nelle rovine, da un lato, si consuma finalmente e plasticamente una sconfitta: poiché nell’inesausta lotta tra l’indomita natura e la cultura umana – con la sua mente multiforme, i suoi stratagemmi e sotterfugi volti a piegarla, sottometterla ed abitarla – la vegetazione sembra qui avere da ultimo finalmente la meglio. Dall’altro lato, però, il piacere che si prova davanti alle rovine resiste come indelebile testimonianza che anche nel caos più completo perdura un anelito di compiutezza: risulta allo sguardo una paradossale perfezione, un’imponderabile armonia, che mai si sarebbe potuta pensare, eppure ora naturalmente si realizza – da sé. La natura si riconferma la più grande artista; scherza, gioca, divaga con i manufatti umani, e le loro tanto artistiche quanto vane pretese di “erigere monumenti più durevoli del bronzo”, secondo il celebre verso di Orazio.

Ma i resti dispersi delle rovine sul terreno, come mostra l’autrice, non sono solo il teatro di una lotta, ma sono soprattutto i segni di una traccia interrotta, come schizzi abbozzati sul pentagramma, che compongono una traccia musicale scomposta, colma di silenzi, tempi dispari e pause; il non finito delle rovine è un inno alla fantasia e alla sua “fucina esterna” (pp. 443-458). Attraverso le rovine si può ammirare la caducità delle opere e dei manufatti umani e dunque “imparare qualcosa sul valore della creazione umana e sulla collocazione del mondo artificiale all’interno del mondo naturale” (p.17); perché le rovine rappresentano uno spazio inesistente, sono “dissociate dal contesto che le ha create”. Vivono sacre e separate dal mondo; da quel mondo che le ha volute, progettate e mandate in rovina. Rese orfane, diventano madri. Si trasformano, come mostra l’autrice (pp. 171-219), nel ventre che ospita una nuova verdeggiante vita: riparo per i vagabondi, nascondiglio per i piaceri della notte, tana materna per tutte le creature che cercano rifugio in una dimora accogliente e respingente, finalmente di tutti e di nessuno. Tra le rovine prospera la vita di chi è crollato, di chi è stato escluso, di chi è caduto fuori dal gioco del mondo, ed è finito in rovina. E di esse ne assume lo stato di eccezione, l’emarginazione, l’empia, intoccabile, santità.

Le rovine sono infatti destinate a vivere come una vita da stranieri in patria, respinte tanto dal territorio della natura quanto da quello della cultura, perché partecipi di una doppia natura: razza meticcia di selvatico e artificiale. Come scrive l’autrice, la loro stessa fisionomia è specchio di questa ibridazione, “contemporaneamente eccessivamente determinate e scarsamente determinate, in bilico tra le forme che erano e l’assenza di forma alla quale sono destinate. Perdono lo scopo originario per cui sono state costruite e assumono l’unicità di un’opera d’arte” (p.17). Le rovine sono “anomalie nel paesaggio presente”. Perché, da una parte, “costituiscono l’equivalente architettonico di quello che in sintassi si definisce anacoluto o non sequitur. Non seguono né precedono: richiedono l’aggiunta di ulteriore lettura, ulteriore sintassi” (p.16). Dall’altra parte, invece, oltre ad essere metafora di un discorso interrotto nella lingua della civilizzazione e umanizzazione della natura, le rovine rappresentano l’opposto complementare del paesaggio – come aveva già mostrato Georg Simmel, uno dei pionieri della riflessione sul tema. In quest’ottica, se il paesaggio emblematicamente trasmette il significato di una cultura capace di prendersi cura della natura e addomesticarla, le rovine, di contro, rappresentano la rivolta della natura rispetto a qualsiasi pretesa di dominio su di essa. Di contro ad ogni progettazione umana – troppo umana – dello spazio, di contro ad ogni umanizzazione della natura, di contro alla bulimia di controllo della cultura rispetto al mondo e all’ambiente circostante, le rovine stanno a significare l’irriducibile naturalità della cultura, l’ineliminabile appartenenza alla terra dell’umano. Rivendicano l’orizzonte di ferinità all’interno del quale ogni opera sorge e tramonta. Come ricorda ancora l’autrice “di fatto, in una rovina vediamo i resti di un’allegoria della presenza umana: la sua ricerca di ordine all’interno del caos degli elementi” (ibid.). Ma a delimitare il paesaggio presente di tutto ciò che può essere si innalza verticale una barriera di rovine a testimonianza del comune destino che deve ricadere indistintamente su tutte le cose che sono state e che saranno. Tutto ritorna per necessità al ventre della natura.

È forse questo richiamo, questo fascino proibito che lega assieme la madre e la morte, ciò che attrae irresistibilmente nelle rovine. Che come ricorda l’autrice non sono altro, in fondo, che “”tombe dissotterrate e perennemente disturbate” (p.23). Oscure, silenziose, incombenti quasi fossero sempre sul punto di crollare definitivamente contro i loro inavveduti esploratori, le rovine ammaliano il viandante, invitano ad entrare; nonostante i rischi e le insidie, seducono alla scoperta, all’ammirazione, alla profanazione. Pericolanti, pericolose, inquiete ed inquietanti resistono: come monito che – prima o poi – tutte le cose sono destinate a rovinare. Non importa la fattura, la robustezza o l’altezza a cui si è riuscita a spingere ogni umana costruzione. Come recita un’inscrizione apposta da Cornelis Anthonisz in un disegno riportato anche dall’autrice: “ciò che era alla massima altezza/ non deve forse cadere?” (p. 294.) La rovina non è in fondo che paradigma di questo: la caduta si preannuncia già nella posa della prima pietra, la fine reclama i suoi diritti di proprietà all’ipoteca di ogni nuovo inizio, la forbice del tempo sopraggiunge al termine del filo della vita per riscuotere il saldo del debito contratto fin dal primo innocente vagito.

Ecco allora il centro del libro risulta essere, per stessa ammissione dell’autrice, un’immagine paradigmatica che ne segna anche il punto di maggior originalità, risultando anche l’unico ordito nella trama che permette la sua articolazione, fungendo come da perno attraverso cui si dipanano le storie e le immagini legate alle rovine nei secoli: la Torre di Babele (pp. 289-309). Emblema della caduta, emblema della rovina, nell’immagine per eccellenza della torre che crolla si riassumono e si ripetono, da una parte, tutte le contraddizioni che abitano il significato delle rovine: le lotte, le ambizioni, le vanità umane volte alla conquista del cielo, ma dimentiche della brutalità della terra che le ha originate. Dall’altra, nell’immagine della Torre di Babele, specialmente nell’iconica rappresentazione di Bruegel il Vecchio, dipinta quasi in concomitanza della soppressione da parte della Spagna cattolica delle rivolte protestanti nelle Fiandre, rivivono tutte le cadute, tutte le rovine che hanno segnato la storia: dalla Caduta edenica, alla distruzione del Tempio, alla Caduta di Roma, fino agli scontri recenti. In un’unità quasi miracolosa tutte le anime che compongono l’idea delle rovine parlano all’unisono. Babele è rappresentata infatti come un edificio vano e glorioso, simile al Colosseo, che crolla per una confusione di lingue, allorché la Bibbia, come testo emblematico della cultura del mondo, viene tradotta nei pressi di Anversa in molteplici lingue. Babele, come la Bibbia poliglotta, separa le genti, manda in rovina la società, fomenta le lotte; profana l’unità vergine del ventre materno e avvia il proliferare delle genti, e con esse le liti, le lotte, le guerre, la rovina.