Speciale

Octavio Paz: ascoltami come chi ascolta piovere

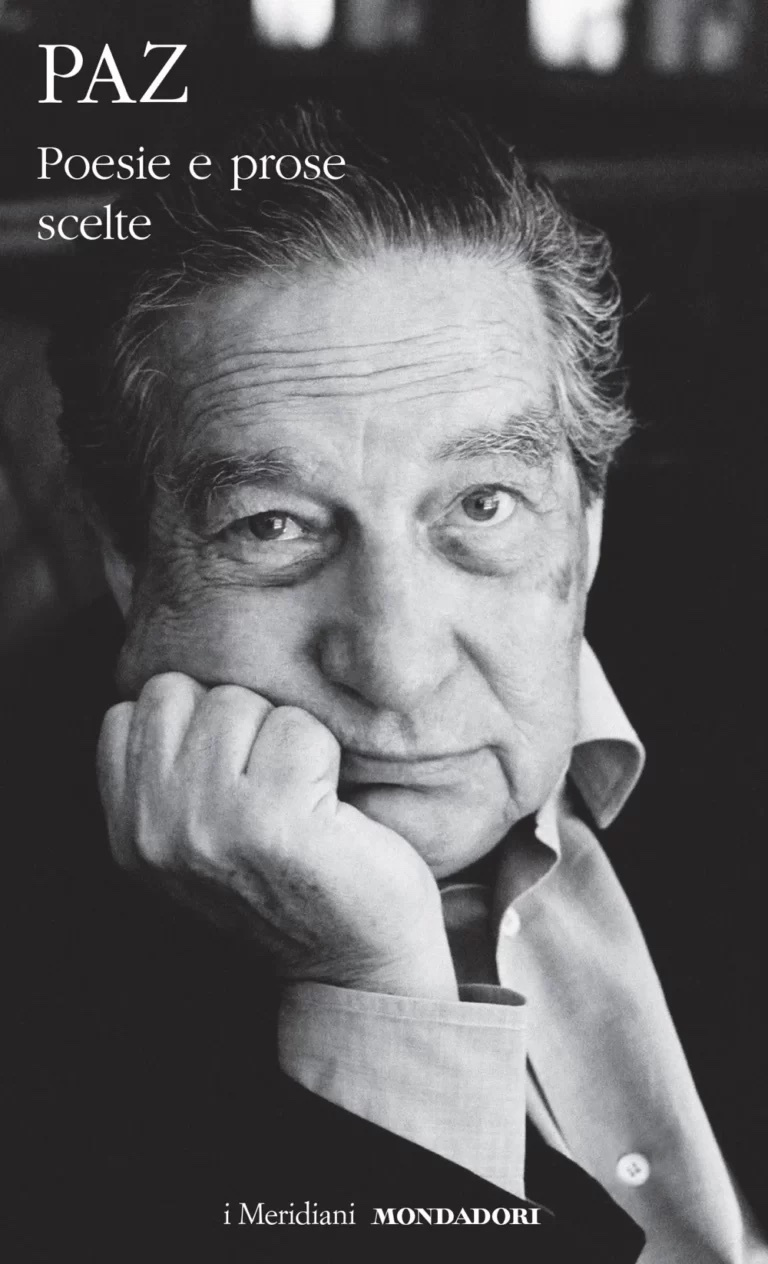

È il primo verso di una poesia che Octavio Paz raccolse in Arbor adentro (Albero interiore), un’opera del 1987 (il poeta e saggista di Città del Messico avrà il Nobel nel 1990).

La poesia, di 49 versi, ha un solo movimento, cadenzato da virgole. L’ho scelta perché nei suoi versi, appartenenti all’ultima stagione poetica, si può scorgere un’attitudine che appartiene all’intero cammino di Paz: dire, evocare, accogliere la presenza – di figure umane, di elementi naturali, di ricordi, di oggetti – sottraendola, questa presenza, alla sua fissità temporale e spaziale. Il visibile perde insomma, nei versi del poeta latino americano, la sua gravità, e in questa leggerezza dell’apparire si rivela la nascosta tessitura del mondo: tutto è analogia, tutto si corrisponde: non solo ogni cosa richiama un’altra, come già riconosceva la medievale universalis analogia, ma ogni cosa è un’altra cosa. L’alterità è il respiro del sé, come la visione interiore lo è della conoscenza. La lingua è lo specchio di questa tela di corrispondenze e di risonanze e di alterità. E la lingua stessa ha un corpo in movimento, ha un pensiero, ha una fisica sensibilità: le sillabe respirano, le lettere vivono.

Ecco, in italiano, una prima parte del testo, che interromperò non per una interna ragione compositiva ma solo per indugiare su alcune prime considerazioni (la traduzione è di Ernesto Franco, che per Garzanti nel 1992 pubblicò un bel volume che era l’antologia di un lungo itinerario, Il fuoco di ogni giorno).

Ascoltami come chi ascolta piovere,

né attenta né distratta,

passi lievi, pioviggine,

acqua che è aria, aria che è tempo,

il giorno non finisce di andarsene,

la notte non arriva ancora,

figure della nebbia

al voltare l’angolo,

figure del tempo

nell’ansa di questa pausa,

ascoltami come chi ascolta piovere,

senza ascoltarmi, ascoltando ciò che dico

con gli occhi aperti verso dentro,

addormentata con i cinque sensi svegli,

piove, passi lievi, rumore di sillabe,

aria e acqua, parole che non pesano:

ciò che fummo e siamo,

i giorni e gli anni, questo istante,

tempo senza peso, pesantezza enorme,

ascoltami come chi ascolta piovere,

lampeggia l’asfalto umido,

il vapore si alza e cammina,

la notte si apre e mi guarda,

sei tu e il tuo sembiante di vapore,

tu e il tuo volto di notte,

tu e i tuoi capelli, lento lampo,

attraversi la strada ed entri nella mia fronte,

passi d’acqua sopra le mie palpebre,

…

Il tu dell’allocuzione, lungo il dire, appare e scompare. È il tu di una presenza femminile, una presenza amorosa, che si mostra da subito nella sua sospesa leggerezza: corpo che da onirica figura chagalliana si fa presenza fisica in dialogo silenzioso con colui che dice io. Anzi, di quell’io, che è poi l’io del poeta, diventa alterità intima, principio di conoscenza e di relazione con l’apparire del mondo, dei suoi elementi. È il principio stesso dell’amore che prende figura. E si affida al ritmo di un dire che accoglie, in un unico movimento, l’arcobaleno tremante del sentire: dal ricordo alla percezione tutta corporea della nuova presenza, dai balzi del tempo al dialogo della notte con il giorno. Questa apparizione che prende la scena è trasparenza e insieme fisica prossimità, lontananza e tenerezza.

Non solo l’io è un altro – “Je est un autre”, aveva affermato Rimbaud –, ma ogni cosa è un’altra. E non si tratta di una metamorfosi, ma di qualcosa che preserva quel che si allontana, e rende visibile quel che si è fatto assente.

L’ascolto, l’invito all’ascolto, affidato al verso-refrain (“ascoltami come chi ascolta piovere”) non è invito verso la concentrazione del senso dell’udire, ma verso l’attivazione di tutti i cinque sensi interiori: agostinianamente, potremmo dire (è nelle Confessioni che Agostino dice della vista interiore, udito interiore, olfatto interiore, ecc.). In quell’ascolto, che è prossimità profonda all’altro, si fa esperienza di una leggerezza alla quale partecipano tutti gli elementi della natura, perché anche essi sono figura dell’altro: “acqua che è aria, aria che è tempo”. E quel che accade in questo nuovo, sospeso e metamorfico tempo, in questo teatro fantasmatico delle apparizioni, ha un suo centro: un tu corpo, un tu memoria, un tu natura.

Ascoltami come chi ascolta piovere,

l’asfalto lampeggia, tu attraversi la strada,

è la nebbia errante nella notte,

è la notte addormentata nel tuo letto,

è l’ondeggiare del tuo respiro,

le tue dita d’acqua bagnano la mia fronte,

le tue dita di fiamma bruciano i miei occhi,

le tue dita d’aria aprono le palpebre del tempo,

sgorgare di apparizioni e resurrezioni,

ascoltami come chi ascolta piovere,

passano gli anni, ritornano gli istanti,

senti i tuoi passi nella tua stanza vicina?

non qui né là: li senti

in un altro tempo che è proprio ora,

ascolta i passi del tempo

inventore di posti senza peso né luogo,

ascolta la pioggia scorrere per la terrazza,

la notte è ormai più notte fra gli alberi,

fra le foglie si è annidato il fulmine,

vago giardino alla deriva

– entra, la tua ombra copre questa pagina.

Prende campo la presenza di lei, del suo corpo, con immagini che riportano frammenti di ricordi. E con il tempo che, perdendo la sua gravità di scansione, il peso del suo essere già stato, appare raccolto nell’ora, nel qui e ora di una presenza. Questa presenza, nella sua leggerezza, dischiude anche, con le iridescenze del passato, il lampeggiare dei luoghi e delle fisiche notturne presenze, come la strada, la terrazza, gli alberi, il fulmine, il giardino. Sono le forme di una contiguità dei corpi con la natura. Baudelaire nei versi della Invitation au voyage aveva connesso questa contiguità con il sentimento della tenerezza. E questo appare anche nella poesia di Paz. Ma quel che nel poeta dei Fiori del male era la fascinazione dell’ailleurs, dell’altrove, con le sue fantasmagorie, nel poeta messicano diventa fluttuazione temporale e spaziale, insieme all’attivazione dei sensi interiori. In mezzo c’è, con il suo ventaglio di poetiche, la stagione dei surrealisti, la cui temperie Paz nel giovanile soggiorno parigino aveva avuto modo di sentire da vicino, proprio per la sua prossimità con Breton.

Già nel libro poetico Piedra de sol (Pietra di sole), del 1957, libro animatissimo e tumultuante di temporalità smossa e di compresenze, il poeta aveva dispiegato quella visione che sarà poi via via declinata, e arricchita, nelle varie stazioni del suo cammino poetico. Uno sguardo sul mondo osservato come un geroglifico che si mostra solo nelle sue analogie di tempi e di spazi, nelle sue iridescenze, nelle sue sovrapposizioni o contiguità di eventi e di culture. Una costante fuga dalle insidie della identità – di soggetto, di cultura, di patria – per un’idea vivente della pluralità di linguaggi e di storie: un prisma che si mostra nelle sue corrispondenze e relazioni e risonanze. Un amore per la vita che convive con lo stato di malinconia. E un’idea di poesia come qualcosa di corporeo, vivente, reale, ma reale perché la poesia appena è pronunciata già non esiste, si dissolve. È quel che il poeta dice in una poesia sulla poesia dedicata a Roman Jakobson (Dire: fare): “la poesia /si dice e si ascolta:/è reale/ E appena dico /è reale /si dissolve. /Così è più reale?”.

Versi che leggo – ma può essere una proiezione da lettore – come variazione di una giovanile frase di Baudelaire, una frase scritta in polemica con i paladini del realismo, una frase alla quale sono affezionato e che mi accade di citare più volte: “La Poesia è quel che c’è di più reale: essa è completamente vera soltanto in un altro mondo”.

Leggi anche:

Gianni Montieri | Octavio Paz, biografia di un poeta