La parola libera di John Searle

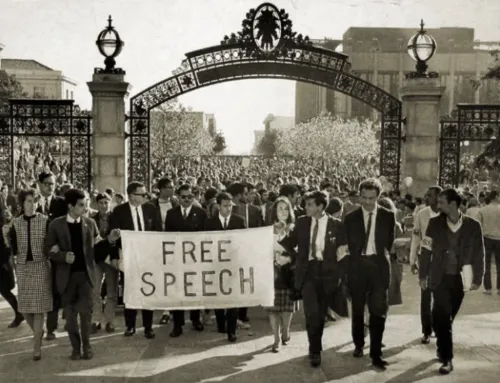

In una famosa immagine del novembre 1964, tre docenti dell’Università di Berkeley circondati dai leaders della protesta studentesca marciano dietro lo striscione con il nome del movimento: Free Speech. L’unico dei tre ad essere già in cattedra era un giovane di 32 anni dalla corporatura minuta e l’ingegno vivacissimo, destinato a diventare una delle voci più autorevoli di quella generazione d’oro di pensatori americani che avrebbe promosso la svolta analitica della filosofia contemporanea.

John Searle si era trasferito a Berkeley cinque anni prima su raccomandazione del suo indimenticato maestro, John Langshaw Austin, con cui si era formato a Oxford negli anni Cinquanta. La filosofia di allora era dominata dalle questioni linguistiche poste da Wittgenstein: si guardava ai limiti del linguaggio ordinario per diagnosticare, e superare, i limiti del pensiero filosofico. Ma Searle aveva imparato da Austin a guardare ai “giochi linguistici” in modo diverso, e ad usare il senso comune racchiuso nel linguaggio di tutti i giorni come metodo di indagine filosofica. Nell’analisi concettuale Searle non vedeva tanto le chiusure della filosofia, quanto la straordinaria capacità delle parole di creare nuove realtà. Nel suo esempio classico, la frase di consenso pronunciata nel corso di un matrimonio non descrive una situazione esistente – la coppia non è ancora sposata! – ma ne crea una nuova dal nulla, per così dire, che è pregna di conseguenze legali e sociali per i soggetti coinvolti.

Questa è la tesi degli atti linguistici, che Austin aveva impostato e Searle avrebbe sviluppato in Speech Acts (1969), con ripercussioni significative che andranno ben oltre la filosofia del linguaggio. Quando lo conobbi molti anni dopo, nel 2008, Searle sosteneva che i semi del suo lavoro sui fondamenti della società erano stati piantati nella teoria degli atti linguistici. Stava già vivendo la terza e ultima delle sue tre vite filosofiche, corrispondenti ai temi centrali della sua opera: linguaggio, mente e società. In mezzo c’era stato l’esperimento mentale che l’aveva reso famoso nei primi anni Ottanta – la “stanza cinese” (Chinese room) – più attuale che mai ora che l’intelligenza artificiale è diventata realtà. L’aspetto che sorprende di questa attività vasta e variegata, in un’epoca di eccessiva specializzazione disciplinare, è la coerenza interna, che fa di Searle uno degli ultimi a filosofare in modo sistemico. Era una scelta di stile dettata da un convincimento profondo.

Searle aveva una visione complessa delle cose, nel senso tecnico del termine “complesso”. Era un filosofo naturalista, ma non accettava che tutto sia riducibile alla somma delle parti. Il suo senso del limite proveniva dallo studio di quella proprietà della mente umana che i filosofi chiamano “intenzionalità’” e lui considerava originaria. Questo è il filo conduttore che va dall’inizio alla fine della sua opera, e si realizza nella pubblicazione di Intentionality (1983). L’intenzionalità è la forza del pensiero, per dirla in altri termini: ogni volta che abbiamo un’idea, un piano, o un obiettivo da raggiungere, c’è sempre un “qualcosa” che balza alla mente – il nostro pensiero è diretto a un oggetto (dal Latino in-tendere). Se non pensassimo a niente, non ci sarebbe pensiero. Questa forza, o direzionalità, è un topos filosofico per eccellenza, perché affrontare il problema dell’intenzionalità significa scavare fino al nucleo del filosofare. Come altri giganti della cultura occidentale, Searle ci ha provato – non ha mai smesso di provarci, mi verrebbe da dire, anche quando si occupava di altro – ed è in questo sforzo che ha messo a fuoco l’irriducibilità del rapporto tra mente e società.

La mente umana è complessa precisamente nel senso che la sua intenzionalità, la capacità di rappresentare le cose per quello che sono, è primigenia. Spiegarne l’evoluzione e il funzionamento è una questione scientifica, ma ridurne la natura alla conoscenza delle singole parti non avrebbe senso. Serve un’altra prospettiva, una visione d’insieme. E nello scegliere questa prospettiva, il metodo di Searle dava quasi l’impressione di arrogarsi un potere più grande di quello che ci si potrebbe aspettare da un filosofo naturalista. Lo sentivi ragionare, e ti convincevi che la filosofia non è soltanto un metodo di indagine, che l’analisi concettuale può contribuire in qualche modo a svelare il tessuto delle cose con la pura forza del pensiero. Ma come potrebbe? Spetta alla scienza il compito di scoprire cause ed effetti. I concetti ci aiutano a capire, a formulare i fatti della scienza, ma l’analisi dei concetti non può dirci veramente di che pasta sia fatto il mondo, compresi noi stessi. I concetti sono rappresentazioni della mente, la materia di cui si nutrono i nostri pensieri, ma la realtà del mondo non è materialmente fatta di pensieri – questo è assurdo, a meno che uno si dica idealista, e Searle non lo era.

Eppure, questo ragionamento poggia su una premessa discutibile anche per un realista (scientifico) convinto come era lui. I concetti descrivono il mondo, non lo costituiscono certo. Ma dire che mente e realtà siano due cose separate, che il mondo per l’appunto sia “reale” soltanto perché indipendente da come lo rappresentiamo noi soggetti pensanti, renderebbe impossibile spiegare la struttura della realtà sociale. Natura e società sono costituite diversamente. Questa è l’intuizione cardine della filosofia searliana: la sintesi del soggetto con l’oggetto che dà forma alla sua ontologia sociale. Si intravvedeva già nella teoria degli atti linguistici, ma è nel capolavoro del 1995, The Construction of Social Reality, che l’idea si cristallizza nella sua espressione più riuscita. Fu un fulmine a ciel sereno: il testo era eclettico e iconoclasta, prendeva a prestito da tante filiere intellettuali, senza accontentare nessuno fino in fondo. Sembrava quasi che Searle stesse cercando di disegnare una terza via – la risposta filosofica allo zeitgeist politico del tempo. La sua vocazione al pensiero sistemico era una reazione uguale e contraria sia alle rigidità dei neopositivisti riduzionisti, che alle insensatezze dei costruttivisti sociali. Più tardi, questa attitudine sarebbe diventata centrale nella scienza della complessità, uno degli sviluppi più interessanti del movimento interdisciplinare.

La realtà sociale, sosteneva Searle, emerge dall’integrazione di rappresentazioni individuali. Prendiamo l’esempio del denaro per illustrare questo meccanismo. Se guardiamo alla storia materiale del denaro, qualsiasi oggetto può essere usato come merce di scambio: monete, banconote, carte di credito e di debito, oggi addirittura si paga con lo schermo del cellulare. Non importa il medium, quello che conta è pensare l’oggetto come mezzo di pagamento. Persino una caramella può acquistare valore di scambio, a patto che siamo tutti d’accordo nel pensarla come tale (denaro); altrimenti rimane semplicemente una caramella. Rappresentare un oggetto in questo modo è un atto individuale che si consuma nella testa di ciascuno di noi, ma quando la rappresentazione della caramella-come-denaro è condivisa da tutti, la sua figurazione diventa un fatto collettivo per definizione, e si oggettivizza. La terza via di Searle è una dimensione intersoggettiva che emerge integralmente dalla condivisione delle azioni individuali.

Era una via ambiziosa, e non priva di asperità. Searle si proclamava individualista mentre teorizzava l’irriducibilità del sociale. La società siamo noi, ha sempre detto senza esitazione, ma è logicamente impossibile ricostruire l’ontologia sociale senza postulare una prospettiva irriducibilmente interpersonale della cognizione individuale, chiamata “intenzionalità collettiva”. Vale a dire, non potremmo spiegare come la mente di un individuo si integra con quella degli altri – ciascuno con la sua identità e le sue differenze – se non fossimo in grado di pensarci parte di qualcosa di più grande, un “noi” che va oltre la somma delle parti ed è il frutto dell’evoluzione biologica e culturale della specie umana. Questa idea non era nuova, affondava le radici nel pensiero di Hegel. (Searle avrebbe reagito in modo piccato a chiunque glielo avesse suggerito!). Ma fu la sua intuizione nella Construction of Social Reality a cogliere l’urgenza, se non la necessità, di un principio sociale fondante della facoltà di pensiero del singolo, aprendo orizzonti di ricerca che erano stati preclusi alla comprensione filosofica per circa un secolo. In questo senso la “Filosofia della Società”, come Searle chiamerà il suo ultimo corso a Berkeley, non era una filosofia delle scienze sociali perché non era ispirata a questioni di metodologia della scienza. Era una teoria sociale nel senso classico del termine, affinata dalla filosofia novecentesca del linguaggio ordinario.

La sua forza poggiava su intuizioni rapide e stringenti, e sulla difesa del senso comune, che significava scrivere – e cioè pensare – chiaro. Searle cercava la sintesi da filosofo analitico, e andava politicamente controcorrente. Nel corso dei suoi sessant’anni di servizio a Berkeley, fino al 2019, ha visto mode culturali andare in direzioni opposte, ma la sua ricerca estenuante di coerenza concettuale, che è verità di pensiero, in qualche modo l’ha reso immune dai fumi ideologici delle nuove culture accademiche. Non è un caso che, come tanti altri, filosofi e no, pensava che fosse il baricentro dello spettro politico ad essersi spostato, non i valori riformisti e liberal-democratici della sua personale vicenda umana e intellettuale. Allo stesso modo criticava le derive specialistiche e auto-referenziali della filosofia analitica, a cui ha sempre reagito con una prosa filosofica fertile e generosa, a tratti addirittura lirica. Era uno scrittore dalla penna facile, ma anche un docente formidabile che comunicava concetti di filosofia nello stesso modo in cui li articolava per iscritto, con forza e senza ambiguità.

Cominciai a studiare con lui mentre già lavoravo al mio dottorato, ma non avevo ancora ben chiaro che cosa significasse insegnare, se non parlare in modo strutturato a un gruppo di studenti. Lo capii un giorno mentre lo guardavo in azione, la consueta verve mista a una velocità d’intelletto invidiabile, e ricordo ancora il tremore di una scoperta personale, di aver capito finalmente la funzione performativa del linguaggio, che lui stesso aveva teorizzato quarant’anni prima. Muore una parte di noi, quando se ne va chi ci ha insegnato il mestiere. John Searle è scomparso a 93 anni lontano da Berkeley, in Florida, ma sembra impossibile immaginarlo fuori da quel palcoscenico intellettuale dove ha perseguito questioni e battaglie di senso, dalla libertà di pensiero individuale al diritto del singolo di esprimere la sua autenticità attraverso la parola, scritta e parlata.

In copertina, da sinistra a destra: Mona Hutchin, Ron Anastasi, John Leggett, Morton Paley, and John Searle (faculty); Sallie Shawl, Michael Rossman, Mario Savio, Hilbert Coleman, Ken Cloke. Chris Kjobech photograph. Oakland Museum Collection.