Alzheimer: Alice Munro e gli altri

Jonathan Franzen ci mise sette anni a scrivere The Corrections, Le correzioni, il grande romanzo sui problemi di una anziana coppia del Midwest americano e dei loro tre figli adulti, fino al tentativo di passare insieme un ultimo Natale alla soglia del millennio. Venne pubblicato nel 2001. Nel romanzo la malattia di Alfred, il padre della famiglia Lambert, ingegnere in pensione, viene definita come morbo di Parkinson. I sintomi sono molto simili a quelli del morbo di Alzheimer e Alfred in realtà soffriva di Alzheimer, ma di Alzheimer non era ancora lecito parlare. Faceva parte infatti delle malattie il cui nome non si poteva pronunciare, come il cancro e, fino a cinquant’anni prima, la tubercolosi. Ne scrisse mirabilmente, sappiamo, facendoci comprendere il fenomeno, Susan Sontag, in Malattia come metafora, dopo essersi ammalata lei stessa di tumore al seno, guarito, per morire di leucemia.

Perché? Che cosa era successo nel frattempo? Parlare di Alzheimer era stato reso possibile dalla pubblicazione (e soprattutto dalla diffusa lettura) di Elegia per Iris, un libretto scritto dal marito e curante di Iris Murdoch, uscito in inglese nel 1999, l’anno stesso della morte della filosofa e scrittrice per una forma di Alzheimer, e tradotto in lingua italiana l’anno dopo, nel 2000, per l’editore Rizzoli. L’operetta ebbe un successo strepitoso, fu tradotta in decine di lingue e vendette milioni di copie garantendo al suo autore, risposatosi poi con un’amica di famiglia, una serena vecchiaia almeno dal punto di vista finanziario. A partire da quel momento l’Alzheimer non fu più una malattia di cui vergognarsi o magari di cui sentirsi colpevoli (lo diventerà invece l’AIDS) ma una sindrome normale, che poteva capitare, e che non portava più vergogna, ma tanto dolore e tanta angoscia, forse ai caregivers più che ai malati, almeno nelle fasi più avanzate.

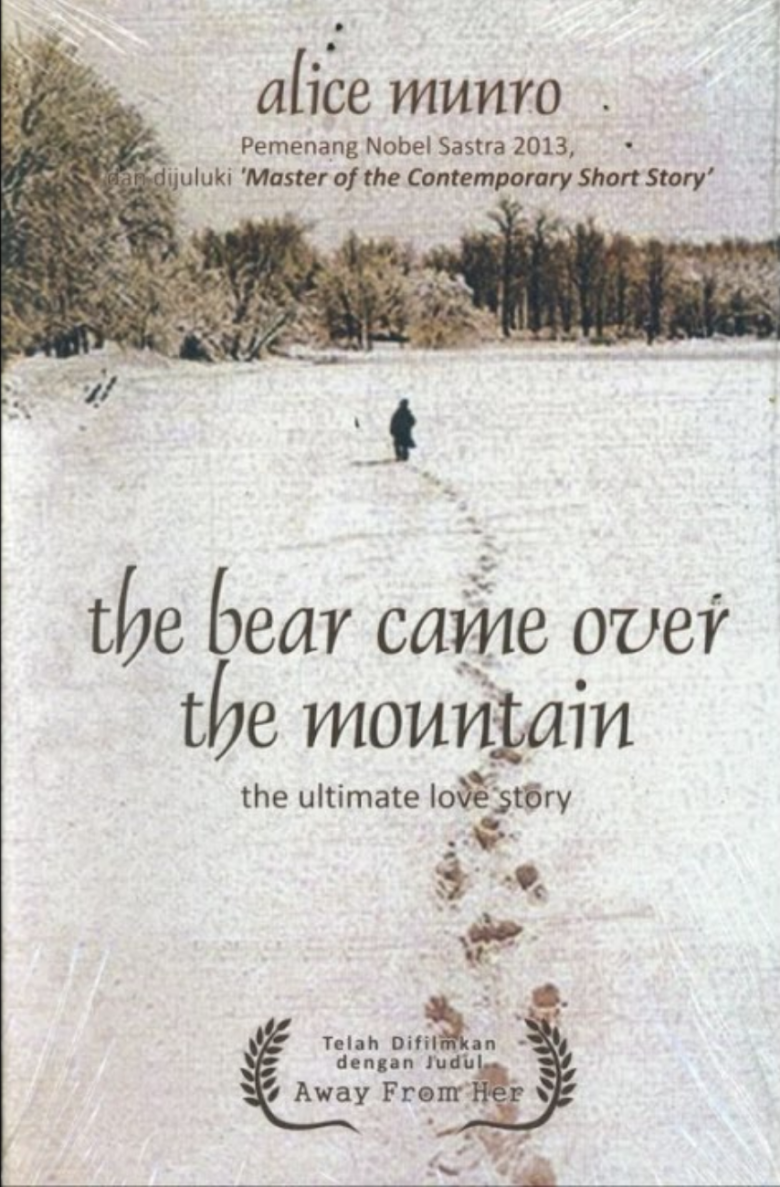

Nel 2004, dopo la svolta, lo stesso Jonathan Franzen, nel lodare i racconti di Munro dichiarandola la cosa migliore che la letteratura contemporanea nordamericana avesse da offrire, e nel commentare il racconto L’orso attraversò le montagne (The Bear Came Over the Mountain) parla infatti tranquillamente di Alzheimer, e riconosce che la protagonista del racconto, Fiona, è stata colpita da questa sindrome. Anzi, spiega Franzen, i tre elementi maggiormente gravidi di significato del racconto sono proprio l’Alzheimer, l’infedeltà coniugale del marito e la tardiva felicità di lei.

Dunque Alzheimer per Fiona. E anche, negli ultimi dieci anni di vita, per Alice Munro, benché si oscilli tra questa diagnosi e quella di un generico decadimento cognitivo. Forse, mi sono detta in base ad alcuni indizi, i sintomi della malattia in un’epoca in cui era vergognoso averla e chiamarla con il proprio nome avevano già fatto una comparsa sporadica in Munro stessa, che forse li aveva riconosciuti e temuti, e che forse scrisse quel racconto proprio con intenzione apotropaica, per tenere il peggio lontano da sè.

Ma parliamo più esplicitamente di Munro, uscita dalla ristretta cerchia di lettori nel 2013, quando viene onorata col premio Nobel per la letteratura e premiata per la sua arte del racconto, anzi definita «maestra del racconto breve contemporaneo». Ottima scelta, cari giurati svedesi, mi venne allora da dire, e lo ripeto anche oggi, soprattutto rispetto a selezioni condotte per calcoli strategico-geografico politici, più che per il valore letterario di autori e autrici. Ma lasciamo le polemiche e torniamo ai racconti brevi di Munro, ambientati spesso nel Canada rurale, nell’Ontario, in periodi di tempo che rientrano nella vita dell'autrice, morta a novantadue anni nel 2024. Più o meno dal momento dell’assegnazione del premio fino alla morte la donna soffrì di demenza senile, probabilmente di Alzheimer.

Ma perché proprio io sono qui a parlarvi di Alzheimer di scrittori e filosofi? Presento una breve motivazione, a partire da quello che faccio.

Non propongo analisi mediche del morbo di Alzheimer, nè dal punto di vista fisiologico né da quello diagnostico o terapeutico o altro. E nemmeno affronto il tema del rapporto tra caregiver (in genere un familiare) e malato, né la storia dell’evolversi della malattia del congiunto, che è diventato negli ultimi anni una specie di genere letterario a sé stante, sul quale escono moltissimi libri ogni anno e non solo in Italia. Non presento neppure una analisi sociologica sui dati del fenomeno, i numeri dei malati e dei ricoveri, dove e quando, l’età di insorgenza etc.

Porto giusto quella che vorrebbe essere una ricostruzione storico-concettuale dei sintomi e del progredire, in alcuni pensatori e scrittori, della malattia, individuata nella sua specificità di «patologia degenerativa del sistema nervoso caratterizzata da un quadro di demenza presenile o senile, descritta per la prima volta nel 1909 dallo psichiatra tedesco Alois Alzheimer» (Treccani). Descritta nel 1909 ma esistente da ben prima, benché portasse altri nomi.

La mia ricostruzione avviene sulla base di racconti di persone loro intorno, familiari, amici, conoscenti, assistenti, nonché di memorie personali degli autori stessi sul presentarsi e l’avanzare di sintomi della malattia – la perdita di memoria e l’aumento di confusione mentale. Ma soprattutto dall’esame dei loro scritti alla ricerca di attribuzione di tali sintomi – consapevolmente o meno, chi può dirlo – ad alcuni personaggi dei loro romanzi.

Come è nato il mio interesse? in maniera casuale. Nasce dalla mia partecipazione all’Alzheimer Fest, fondato da Michele Farina, giornalista del «Corriere della Sera», che mi chiamò a Treviso nel 2019, anno della seconda edizione. Dopo aver risposto all’invito con un: «Ma io non so niente di Alzheimer, che cosa potrei mai dire?» mi venne in mente del filosofo Immanuel Kant, di cui avevo letto, nelle opere dei suoi conoscenti e biografi, di una serie di sintomi sopravvenuti nell’ultimo decennio di vita e caratterizzabili come manifestazioni dell’Alzheimer. Parlai quindi di Immanuel Kant e dell’Alzheimer del/con il quale il filosofo probabilmente morì. Da allora, per bontà di Michele Farina, nominato nel frattempo dal presidente Mattarella Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana, sono intervenuta all’Alzheimer Fest ogni anno, occupandomi di Iris Murdoch (Cesenatico 2020); di Covid e diritti dei malati di Alzheimer (Cesenatico 2021); di Harald Weinrich (Firenze 2022); di Saul Bellow (Cologno al Serio 2023), di Gabriel García Márquez (Bologna 2024). E quest’anno di Alice Munro.

Lo studiare questo aspetto particolare mi ha portata a una conclusione? C’è una ipotesi di fondo? La verifica di qualcosa? Se c’è, è frustrante e sconsolante, anche se non è nemmeno un’ipotesi, giusto una constatazione senza pretese... Contro la diffusa convinzione che sia bene «allenare il cervello» con le parole crociate e simili per tenere lontana la malattia, qui la si vede assalire e devastare proprio persone che il cervello l’hanno tenuto allenato – e come! – tutta la vita. Alcune di esse poi erano proprio dei «memoriosi», direbbe Borges, dotati di memoria formidabile (Bellow, García Márquez), o che studiarono casi di memoria e oblio (Weinrich).

Un caso per tutti: proprio il racconto del 1999. The Bear Come Over the Mountain, di Alice Munro. Qui Munro, colpita a sua volta dalla malattia – quando? – attribuisce i sintomi alla protagonista Fiona, donna volitiva e energica, dotata di volontà di scelta e iniziativa, che finisce in una casa di cura dove non riconosce più nemmeno il marito. Munro lo fa tramite accenni metaforici, come quello della macchia sul pavimento che Fiona freneticamente sfrega come se ciò corrispondesse al cancellare la sua stessa presenza, i suoi ricordi, la sua vita. Invece vuole ricordare i nomi delle cose, che le sfuggono anche quelli. Così scrive su foglietti gialli che appiccica per tutta la casa, ad armadietti e cassetti della cucina, i nomi dei loro contenuti: posate, strofinacci, coltelli… La stessa cosa che faceva Kant con normali foglietti di carta sui quali, scrivevano i suoi biografi ai primi dell’Ottocento, annotava ciò che non voleva dimenticare, ma anche ciò che voleva dimenticare, come il nome del domestico che lo aveva offeso sposandosi, Lampe. Così Kant aveva riempito la casa di foglietti che intimavano «Lampe vergessen!», «Dimenticare Lampe!», ottenendo ogni volta che li leggeva l’effetto contrario nel richiamare alla memoria il nome che avrebbe dovuto esserne dannato.

Insomma quel che faccio è osservare i sintomi che autori e autrici attribuiscono ai personaggi dei loro romanzi e racconti, nell’ipotesi che li avvertano anche loro ma siano ancora in grado di dominarli e scriverne. Ciò mi sembra confermato anche dal fatto che i personaggi che soffrono della malattia sono uomini nel caso di scrittori uomini, donne nel caso di autrici donne.

Ora, nel caso di Munro ciò è facilitato per un verso – per un altro verso, vedremo, reso più difficile – dal fatto che il suo racconto del 1999, è dedicato all’Alzheimer, non ancora chiamato con il suo nome, oltre che ai suoi temi abituali: il paesaggio canadese, la condizione delle donne, la vita di coppia, il tradimento, l’ipocrisia, l’ambiguità. Non lo chiama nemmeno Parkinson, come Franzen, però, la malattia che era stata diagnosticata alla madre quando lei era una ragazzina dodicenne, nel 1944. Alice si occupò sempre della madre e della gestione della casa, pur continuando a studiare con risultati brillantissimi, fino alla morte della donna, nel 1959.

È possibile che la Munro del 1999, all’età dunque di 68 anni, avesse colto qualche segno premonitore in se stessa e avesse voluto provare a immaginare e a descrivere un’evoluzione della malattia? Non lo so, credo che nessuno lo sappia. Come nel caso di Saul Bellow, persona di memoria prodigiosa, il quale introduce nelle sue storie uomini memoriosi che in vecchiaia perdono le parole, che sembrano scorrere, come diceva di sé Kant, dai fori di quella botte bucherellata che è diventata la loro mente.

In ogni caso ecco ora un breve riassunto del racconto, per chi non lo conoscesse. Il titolo originale inglese è The Bear come Over the Mountain. Sono le prime parole di una canzoncina per bambini molto nota, che fa: The Bear Went Over the Mountain:

The bear went over the mountain,

the bear went over the mountain,

the bear went over the mountain,

to see what she could see.

And all that she could see,

and all that she could see,

was the other side of the mountain,

the other side of the mountain,

the other side of the mountain,

was all that she could see.

Mi prende un dubbio. La canzoncina fa: «The bear went», andò, non came, venne. Forse il cambiamento del verbo nel titolo è innocuo e non vuole dir niente. Forse però il cambio di direzione, l’orso venne invece che andò, ha un senso, e il senso potrebbe essere che la malattia viene e porta l’impossibilità di vedere altro che le montagne, o l’impossibilità di cogliere il senso delle cose, di vedere altro, giacché quel che si vede è soltanto l’altra parte della montagna…Credevo di averlo scoperto io per prima ed ero fiera di questa intuizione che non avevo trovato in alcun commentatore di lingua inglese, e invece lo ha notato anche una ricercatrice dell’università di Trento, Sabrina Francesconi. Lei ci ha costruito su un intero saggio, ma senza andare molto oltre a quel senso di provenienza invece che di allontanamento che anche io ho notato.

Ma torniamo al riassunto: all’inizio una coppia di settantenni, Fiona e Grant, intellettuali, lui docente universitario in pensione, lei ex coordinatrice di sevizi di volontariato in un ospedale, fisicamente prestanti, si recano in un istituto, Meadowlake, dove lei, che soffre di perdite di memoria e di confusione mentale, ha scelto di essere ricoverata. Il marito non potrà vederla per il primo mese di ricovero, dice il regolamento, e chiederà notizie a un’infermiera, Kristy. Quando può finalmente farle visita, con in mano un mazzolino di narcisi bianchi, Grant trova Fiona che gioca a carte con altri degenti; tra di essi Aubrey, un uomo colpito da simili sintomi, al quale si è affezionata, anzi che considera il suo amante, compagno, tanto più che non riconosce il marito e non sa chi sia quel gentile signore che viene a trovarla. I due sono felici di stare insieme ma la moglie di Aubrey, Marian, lo riporta a casa perché non ha abbastanza denaro per pagare la retta e Fiona ne soffre terribilmente, al punto che il marito, Grant, si reca da Marian per chiederle di ricoverare nuovamente Aubrey nell’istituto o almeno di portarlo qualche volta a fare visita a Fiona. Alla fine Grant, che aveva tradito diverse volte la moglie con le sue studentesse del corso di Mitologia norrena che teneva all’università, convince comunque una riluttante Marian a riportare Aubrey a Meadowlake. Forse Grant e Marian avranno una relazione. Il racconto si chiude con un inatteso momento di lucidità di Fiona, e con un abbraccio tra la donna e il marito.

Tra i commentatori c’è chi (per es. Robert Lecker) ritiene che Fiona, da sempre una persona che ama scherzare, anche con le parole, finga la malattia. E lo faccia per rendere in qualche modo pan per focaccia a Grant, un vero farfallone amoroso (philanderer). In fondo la tesi di Lecker si appoggia sull’ipotesi di Grant stesso. La demenza di Fiona sarebbe deliberatamente costruita dalla donna, nella rappresentazione di Munro, per riprendere il controllo della propria vita, perso con il matrimonio con Grant, che proprio lei molti anni prima aveva proposto. La discontinuità dei sintomi, caratterizzata dal manifestarsi di episodi di estrema lucidità, portano infatti Grant a dubitare della malattia di Alzheimer. Teme talvolta si tratti di una «messa in scena» da parte di Fiona, per punirlo per i tradimenti commessi in passato. A me questa interpretazione pare eccessivamente fantasiosa ma non si sa mai.

Della storia di Fiona e Grant è stato tratto anche un film, Away from Her (regia di Sarah Polley, Canada 2006), con Julie Christie, Gordon Pinsent e Olympia Dukakis rispettivamente nelle parti di Fiona, Grant e dell’infermiera Kristy (che si può vedere integralmente in traduzione italiana su You Tube). E qui non posso che aggiungere che si tratta del terzo film su malati di Alzheimer che furono celebri scrittori e/o filosofi: gli altri sono su Immanuel Kant, Les derniers jours d’Immanuel Kant (regia di Philippe Collin, Francia 1993) e su Iris Murdoch, Iris (regia di Richard Eyre, GB 2001). O per meglio dire, lo sono quelli su Kant e Murdoch, perché Away from her è ufficialmente un film su un racconto di Alice Munro, non su Alice Munro. O forse sì? E il racconto è soltanto la storia di una donna di nome Fiona che perde la memoria? Di una donna tradita dal, dai mariti? O non c’è dentro, accanto alla finzione, tanta vita vera della protagonista stessa, come spesso nella letteratura?

In ogni caso, una delle differenze tra il racconto e il film rivela il fenomeno dello «sdoganamento» della malattia a partire da Elegia per Iris di John Bayley, di cui parlavo all’inizio. Nel racconto non si parla mai esplicitamente, come abbiamo visto, di morbo di Alzheimer. Al massimo Fiona dice «mi sta andando via la testa» indicando la sua perdita di memoria e crescita di confusione. Invece in una scena del film Fiona e Grant leggono insieme ad alta voce un volume scientifico sull’Alzheimer proprio nel punto in cui il testo si sofferma sulle implicazioni della demenza nelle relazioni familiari, in particolare sulle difficoltà per il coniuge di rilevare i sintomi e gestire la degenerazione. Il nome del morbo è visibile sulla copertina: si tratta inequivocabilmente della malattia di Alzheimer.

Per non finire proprio con il nome della malattia e insieme per omaggiare Alice Munro su un altro piano, pur sempre musicale, mi piace ricordare l’ultimo racconto della prima raccolta, da cui prende il nome la raccolta stessa: La danza delle ombre felici (Dance of the Happy Shadows). La raccolta è del 1968 ma il racconto già del 1960. È il titolo di un brano suonato, in un torrido pomeriggio di giugno nel quale la maestra di pianoforte, Miss Marsalles, aveva organizzato il saggio degli allievi a casa sua, da una bambina down musicalmente dotata, come lo sono molte persone down. Una specie di piccolo prodigio, quasi un miracolo, che avviene in una situazione di squallore e di ignoranza musicale del disinteressato pubblico piccolo borghese. Anche qui una musica, ma non le noterelle di una canzoncina popolare bensì un pezzo classico bellissimo di Christoph Willibald Gluck, quello cui a Milano è intitolata via Gluck, quella de Il ragazzo della via Gluck di Adriano Celentano. Il brano suonato dalla bambina disabile corrisponde alla seconda scena di Orfeo e Euridice (libretto in italiano e francese) in cui Orfeo arrivato nell’Elisio è circondato dalla serenità delle anime beate (in francese Ballet des Ombres heureuses). Il titolo inglese dato da Munro, Dance of the Happy Shades non corrisponde alla classica versione in lingua inglese che è Dance of The Blessed Spirits. Per questo penso che Munro abbia tradotto letteralmente dal francese, siamo pur sempre in Canada.

Continuiamo così a mischiare alto e basso, cultura popolare e cultura alta, come faceva Alice Munro e come ci ha insegnato a fare Umberto Eco. Guardate e ascoltate una versione esaltante. È un mio regalo. Una delle cose più belle che avrete mai visto e udito. Grazie Ch. W. Gluck, Pina Bausch, Alice Munro. Grazie Teresa che me lo hai fatto conoscere.

Bibliografia essenziale

- Alice Munro, Away from Her, with a Preface by Sarah Polley, New York, Vintage Books, 2007.Contiene The Bear Came over the Mountain ©1999.

- Alice Munro, L’orso attraversò le montagne, in Amico, nemico, amante, tr. it. di Susanna Basso, Torino, Einaudi, 2003.

- Núria asado-Gual, Unexpected turns in lifelong sentimental journeys: redefining love, memory and old age through Alice Munro’s «The Bear Came Over the Mountain» and its film adaptation, Away from Her, in «Ageing & Society», 35, 2015, pp. 389-404

- Carmen Concilio (ed), The Mark on the Floor. Alice Munro on Ageing and Alzheimer’s Disease in The Bear Came Over the Mountain and Sarah Polley’s Away fron Her, in Imagining Ageing. Representations of Age and Ageing in Anglophone Literatures, «Aging Studies», vol. XVIII, Bielefeld, Transcript Verlag, 2018, pp. 103-125.

- Sabrina Francesconi, La traduzione intersemiotica: da “The Bear Came over the Mountain” di Alice Munro, 2018,

- Robert Lecker, “Like Following a Mirage”: Memory and Empowerment in Alice Munro’s “The Bear Came Over the Mountain” in «Journal of the Short Story in English», Spring 2015, pp. 207-218

«L'orso venne attraverso la montagna». Alice Munro e l'Alzheimer, è il testo della lezione tenuta all'Alzheimer Fest, Treviso 6 settembre 2025, che ringraziamo

Leggi anche:

Marco Belpoliti | Nel secolo di Alzheimer

Mauro Portello | Alzheimer, cadere insieme

Simone Di Biasio | Cosa (non) sappiamo di demenza e linguaggio