Erik Satie: le avventure della modernità

A cent’anni dalla morte, Erik Satie resta un caso. La sua musica, la sua stessa vicenda umana continuano ad affascinare e a sorprendere gli appassionati, talvolta ancora a sconcertarli. È così da molto tempo, né la meritoria e spesso illuminante riscoperta avvenuta negli anni Settanta e Ottanta ha mutato la situazione: alla riconosciuta fondamentale importanza storica non corrisponde oggi un’adeguata presenza nel mondo concertistico, specialmente in Italia. Situazione solo in parte corretta da una discografia molto ampia per le poche opere note al grande pubblico, più frammentaria nel resto.

Già negli anni Quaranta del secolo scorso, occupandosi dell’autore francese morto il 1° luglio 1925, un fine scrittore di cose musicali come Alberto Savinio dimostrava di cogliere chiaramente la complessità della sua dimensione creativa, inseparabile dal suo vissuto, e la problematicità del giudizio critico. «Meglio che dai musicologi – annotava Savinio, egli stesso compositore e conoscitore per esperienza diretta dell’ambiente parigino di primo Novecento – il caso sarà risolto da uno psicologo. La condizione di Erik Satie è una condizione misteriosa e tragica» (Scatola sonora, Ricordi 1955 e poi Einaudi 1977).

Almeno sul piano biografico, è difficile dissentire. L’infanzia di Satie fu segnata da funesti eventi familiari: la morte improvvisa in giovane età della madre, avvenuta quando lui aveva sei anni, e pochi anni dopo quella della nonna paterna, alla quale era stato affidato dopo essere rimasto orfano. La sua vita adulta fu sempre condizionata da una ristrettezza economica per molti aspetti voluta. Uscito dalla casa di famiglia quando aveva 16 anni, visse sempre – per scelta e per necessità – in modeste stanze ammobiliate, prima a Montmartre e quindi ad Arcueil, periferia sud di Parigi. Aveva un carattere garbato, caratterizzato però dalla suscettibilità e da un’ironia impulsiva e tagliente, che danneggiarono spesso le sue relazioni sociali. Per motivi a volte sorprendenti nella loro apparente banalità o pretestuosità, giunse a rompere i rapporti con la maggior parte dei suoi amici, compresi quelli di lunga data come Debussy, gli estimatori come Ravel, quasi tutti i compositori appartenenti al cosiddetto gruppo dei Sei, dei quali era stato in qualche modo il padre nobile, suo malgrado. Anche se frequentò il gran mondo della musica e della cultura a Parigi tra la fine dell’Ottocento e i frenetici Anni Venti del Novecento, rimase sempre essenzialmente un solitario antisistema. I motivi per cui si auto-relegò in periferia (indigenza a parte) restano sconosciuti: per una trentina di anni, fino a poche settimane prima della morte, quasi tutti i giorni raggiunse Montmartre o il Quartiere Latino, o le dimore dei suoi influenti e importanti amici e conoscenti, spesso percorrendo a piedi i circa 10 chilometri che separavano i quartieri centrali da Arcueil, e rientrando allo stesso modo nel cuore della notte. Era un ottimo conversatore, spesso invitato a pranzi e cene che avevano anche una funzione filantropica nei suoi confronti. Alla fine, c’era sempre qualche amico soccorrevole che gli faceva scivolare in tasca una busta con un po’ di soldi. E tuttavia, ad Arcueil si impegnò anche in attività sociali, collaborando con un Patronato civico gestito dai socialisti. A questo partito politico si iscrisse nel 1920; due anni dopo prese la tessera del partito comunista.

Fin dalla giovinezza abusò dei superalcolici – il Calvados della natia Normandia e soprattutto l’assenzio, la terribile “Fata verde” rappresentata dal pittore Adolphe Willette su una vetrata del celebre cabaret “Le chat noir”. Fu ucciso dalla cirrosi epatica quando aveva 59 anni. Era nato a Honfleur, piccolo borgo marinaro di fronte a Le Havre sull’estuario della Senna, il 17 maggio 1866.

Gli amici che in seguito entrarono nella sua stanza la trovarono coperta di polvere e piena di oggetti di ogni tipo, confusamente ammonticchiati. Oltre a due pianoforti chiaramente in disuso (uno fu acquistato dal pittore Georges Braque, suo buon conoscente, quasi come reliquia), c’era una grande quantità di ombrelli, feticcio del compositore che li acquistava e li metteva da parte senza usarli, spinto da un’ossessione compulsiva piuttosto evidente. Alla complessità psicologica appartiene anche il rapporto di Satie con la matrigna, Eugénie Barnetche, sposata da suo padre nel 1879, che era pianista e si diede molto da fare per farlo accogliere al Conservatorio di Parigi. La carriera scolastica del futuro compositore fu disastrosa e si chiuse con un nulla di fatto e con feroci attacchi da parte del giovane nei confronti dei metodi e del sistema di quella storica istituzione, in primis l’odiato “Prix de Rome”, che ne era il fiore all’occhiello, il simbolo di un sistema accademico respinto integralmente. Tre anni dopo l’arrivo della donna in famiglia, quando aveva 16 anni, uscì di casa e andò a vivere da solo.

Nel primo ventennio della sua attività compositiva, fino al volgere del nuovo secolo, Satie si dedicò quasi esclusivamente al pianoforte, una scelta del resto coerente con l’attività che svolgeva per vivere, quella appunto di pianista (peraltro piuttosto mediocre) accompagnatore in locali come il citato “Chat noir” o l’Auberge du clou, dove conobbe Debussy. Nei primi anni Novanta fu vicino a concezioni di natura mistica ed esoterica e si avvicinò alla setta rosacrociana del romanziere Joséphin Péladan, wagneriano fanatico. Per Le fils des étoiles di quest’ultimo, definita “Wagnérie kaldéenne”, scrisse nel 1892 tre Preludi pianistici. Lo scrittore lo ringraziò con una lettera nella quale affermava che in Satie vedeva rivivere lo spirito di Parsifal, ma il musicista prese ben presto le distanze, e alla sua maniera. Dapprima fece pubblicare su un giornale l’annuncio che presto avrebbe fatto rappresentare a Bordeaux una sua opera intitolata Il bastardo di Tristano, in realtà mai scritta. Poi, tramite un volantino diffuso a Montmartre fece sapere che aveva fondato una congregazione, la Chiesa Metropolitana di Gesù Guida. La setta, ben presto dimenticata, ebbe un solo aderente: lui stesso. Ma fu in questo periodo che nacque l’interessante “Messe des pauvres”, sincera espressione di fede che rifugge peraltro dai testi dell’Ordinario per definirsi come una serie di preghiere molto intime (l’organico prevede un piccolo coro misto e l’organo).

A quell’epoca, Satie aveva già pubblicato da qualche anno i pezzi di gran lunga oggi più conosciuti del suo catalogo: le tre Gymnopédies (1888) e le sei Gnossiennes per pianoforte (1889). Due dei primi tre brani qualche anno più tardi sarebbero stati consacrati dalla sontuosa trascrizione per orchestra di Debussy. Iniziava la consuetudine dei titoli bizzarri, allusivi e misteriosi, in questi casi in qualche modo collegati all’antichità classica e ai suoi riti. E si affermava una prima caratteristica dello stile del musicista: l’uso di armonie poco comuni (qui spesso legate alla tradizione del gregoriano e dei modi medievali), con accordi scollegati e distanti fra loro, l’estrema parsimonia di note spesso ripetute, l’eloquio lento e introspettivo lungo melodie dal sapore arcaico, quasi a cercare di ridefinire lo spazio del suono, la brevità. Tutti elementi che hanno fatto di questi brani – anche acriticamente – una sorta di “colonna sonora” post-moderna.

Il 1898 segna la conclusione del periodo di “bohème” vissuto da Satie nei cabaret di Montmartre e caratterizzato anche dall’unica relazione sentimentale che di lui si conosca, durata meno di sei mesi, con la pittrice Suzanne Valadon, madre di Maurice Utrillo. Pochi anni dopo il trasferimento ad Arcueil, avvenuto quando aveva 32 anni, decise di iscriversi alla tradizionalissima Schola Cantorum diretta da Vincent d’Indy, iniziativa presa probabilmente per l’impressione suscitata dall’ascolto – nel 1902 – dell’opera di Debussy Pélleas et Melisande, pietra miliare della modernità in musica e definitiva liberazione dal wagnerismo come ineluttabilità stilistica. Satie – che rivendicò sempre un ruolo decisivo nell’allontanare il più illustre collega e amico dalle tentazioni del dramma musicale – tornò (o iniziò) a studiare il contrappunto sotto la guida di Albert Roussel, e lo fece con la serietà di uno studente modello. Intanto metteva a fuoco l’insopprimibile originalità della sua vena creativa, che si manifestava nelle musiche non meno che nella scrittura, nel suono e nelle parole. Nacquero composizioni per pianoforte intitolate Pièces froides, Préludes flasques (cioè flaccidi) pour un chien, Embryons desséchés, Sports & Divertissements. Scomparvero le barre di separazione delle battute sul pentagramma, a proclamare una nuova libertà metrica e ritmica. E sparirono anche le tradizionali indicazioni espressive, a favore di parole o frasi dissacranti/fuorvianti che sovvertivano anche la tradizione esecutiva. Celeberrima la dicitura “Comme un rossignol qui aurait mal au dents” (Come un usignolo con il mal di denti), che compare sul primo pezzo degli Embrioni disseccati, quello sulla Oloturia. Feroce la parodia della Marcia funebre di Chopin nel secondo di questi pezzi, ingigantita dalla fuorviante indicazione che fa riferimento a una inesistente Mazurka di Schubert. Esemplare dell’ésprit satiano la nota di accompagnamento a questa composizione, solo una delle tante che offrono uno spaccato unico nella storia della musica sulla psicologia di un compositore e sulle sue motivazioni (anti)estetiche: «Quest’opera è assolutamente incomprensibile, anche per me. Eccezionalmente profonda, non cessa di stupirmi. L’ho scritta mio malgrado, spinto dal destino. Avrò voluto fare dell’umorismo? Non me ne stupirei e del resto sarebbe piuttosto nel mio stile. Tuttavia, non avrò nessuna indulgenza per coloro che non la terranno nella dovuta considerazione. Che se lo tengano per detto».

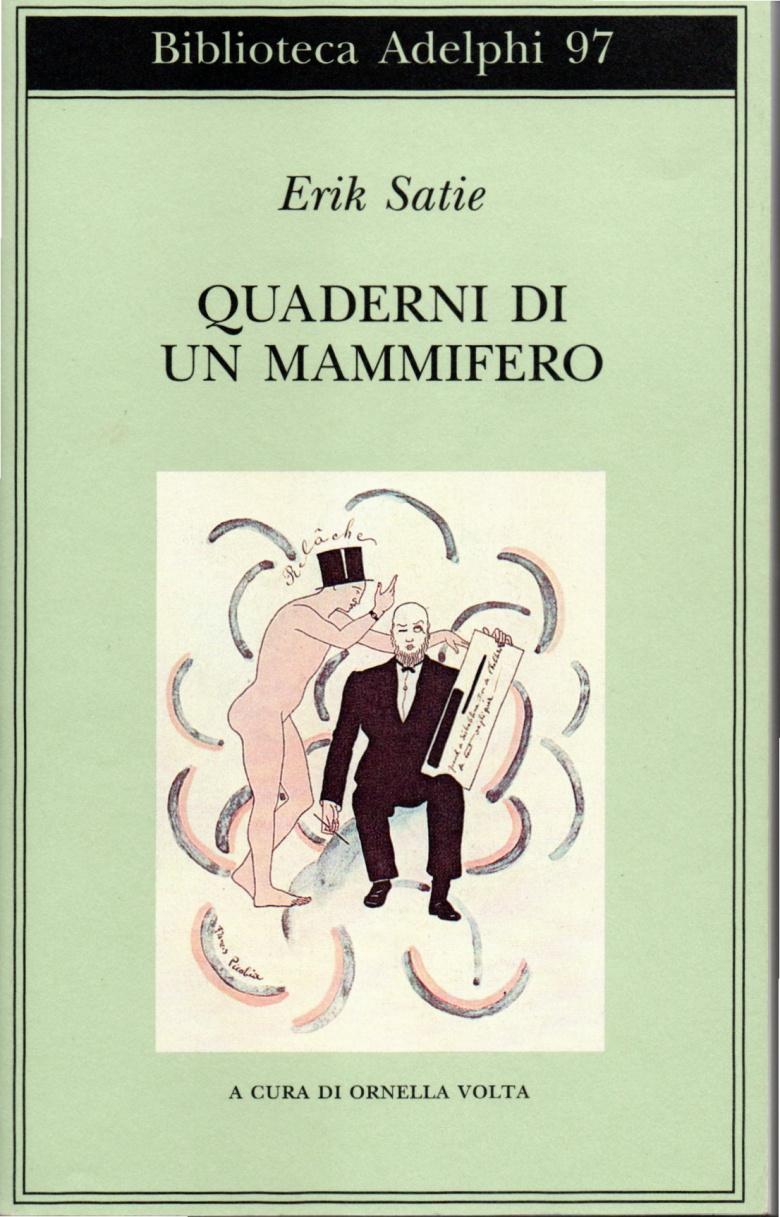

Gli scritti di Satie sono un universo parallelo e uno specchio della sua musica, collegati ad essa in maniera indissolubile e decisiva. Questo artista può apparire a buon diritto sia un musicista imprestato alla scrittura che uno scrittore imprestato alla musica e l’ambiguità con cui queste funzioni si sovrappongono è parte decisiva della sua modernità e specialmente del suo destino: quello di essere stato a vario titolo sempre considerato un precursore, un ispiratore dell’innovazione, un dissacratore per metodo. È per questo che il formidabile lavoro realizzato da Ornella Volta nella ricerca, nella raccolta e nell’edizione degli scritti di Satie, ha un’importanza fondamentale. I Quaderni di un mammifero (Adelphi 1980, tuttora in catalogo) contengono, minuziosamente commentati, appunti sulle proprie opere destinati agli esecutori e agli ascoltatori, articoli per riviste e giornali (compresi “L’Humanité”, organo del partito comunista francese e il sofisticato magazine americano “Vanity Fair”), testi teatrali (ad esempio la commedia Le piège de Medusa, 1913, che fu corredata da una serie di brani destinati ad essere danzati da uno scimpanzè). Lo stile è multiforme, colloquiale e alto insieme, incline all’anacoluto, ai giochi di parole, alle boutade, in qualche caso vicino alla scrittura automatica, propenso allo sberleffo, agli aforismi e ai paradossi, carico di un’ironia che rende difficile distinguere lo scherzo dalla considerazione seria. La raccolta è indispensabile per entrare nel mondo di Satie e costituisce una guida rivelatoria alla sua musica. Ornella Volta – studiosa e giornalista nata a Trieste e parigina d’adozione (1927-2020) – ha curato anche l’immenso epistolario del compositore, ha creato la Fondazione a lui dedicata a Parigi, ha promosso la realizzazione di un sito monografico su Internet. Un ruolo decisivo per la conoscenza del compositore e la divulgazione della sua arte.

A partire dal 1911, Satie si trovò a navigare non senza difficoltà fra le correnti tumultuose che agitavano il grande mare del modernismo musicale a Parigi, ma conobbe anche la fase di maggiore notorietà della sua esistenza. Merito di Ravel (che gli aveva dedicato uno dei suoi tre Poemi da Mallarmé) e dei giovani del gruppo che poi verrà chiamato “I Sei” (Auric, Duray, Honegger, Tailleferre, Poulenc e Milhaud), che proponevano serate nelle quali le sue musiche erano spesso protagoniste. Conobbe Stravinskij con il quale – fatto raro, considerando anche la spigolosità di carattere del russo – non ci furono mai scontri, si allontanò progressivamente da Debussy, specialmente per colpa degli aborriti “debussisti”. Cavalcò la visibilità dedicandosi al genere alla moda e nel quale gli scandali erano sempre in agguato, il balletto. Il suo turno arrivò nel pieno della Grande Guerra, il 18 maggio del 1917, con Parade. Formidabile la squadra di questa creazione al Théâtre du Chatelet: argomento di Jean Cocteau, coreografia di Léonide Massine per i Balletti Russi di Sergej Djagilev, scene e costumi di Pablo Picasso, direttore Ernest Ansermet. Il programma di sala era firmato da Guillaume Apollinaire, che inventò per l’occasione un termine destinato a entrare nella storia della cultura, “sur-réalisme”. Ma semmai visivamente era il cubismo picassiano ad avere un ruolo preponderante. Nella partitura, rumori meccanici o naturali, musica d’ambiente, allusioni esotiche, danze sghimbesce, evocazioni circensi del resto coerenti con l’esile plot del breve balletto, ambientato in una fiera quando gli imbonitori tentano di invogliare il pubblico.

Come quattro anni prima per il Sacre stravinskiano, scoppiò lo scandalo. Il pubblico contestò soprattutto per motivi patriottici: a guerra in corso, lo spettacolo sembrò poco coerente con il momento. I critici non furono di parere diverso. Uno di essi parlò sul suo giornale di “sciocchezza, banalità, inezia”. Satie, che aveva sempre avuto pessimi rapporti con la critica, gli scrisse una cartolina: «Vous êtes un cul – si j’ose dire, un cul sans musique». Secondo Ornella Volta si trattava di un’allusione allo spettacolo del Moulin-Rouge che 25 anni prima aveva avuto come protagonista il celebre petomane Joseph Pujol, che intonava brani famosi con i suoi gas intestinali. Seguirono denuncia per diffamazione, processo e condanna a otto giorni di carcere e cento franchi di multa. Solo l’intervento di amici altolocati, con una petizione al Guardasigilli, evitò a Satie la prigione.

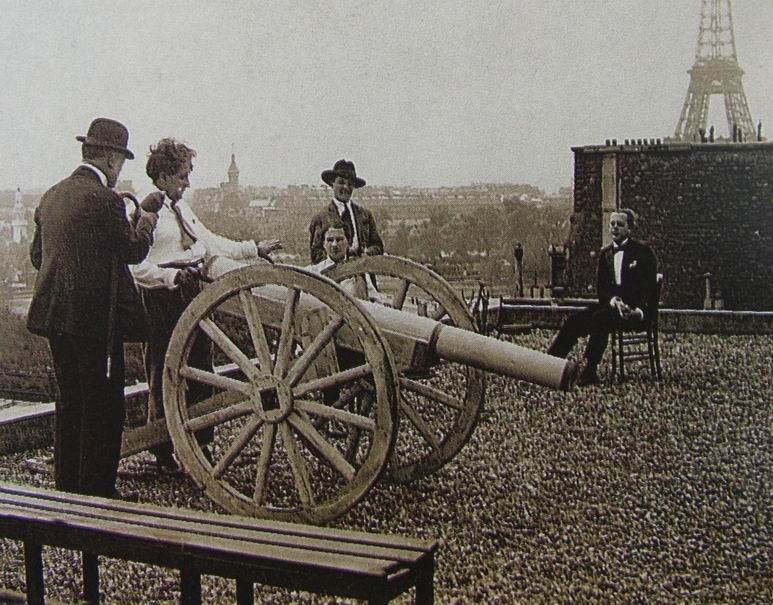

Negli anni Venti, l’incontro con Francis Picabia portò Satie in zona dadaista, ma il “balletto istantaneista” Relâche, 1924, si segnala specialmente per la straordinaria musica di accompagnamento del film muto di René Clair Entr’Acte, realizzato appositamente per essere proiettato durante l’intervallo dello spettacolo e nel quale compare lo stesso Satie. La partitura è un sorprendente incunabolo delle future concezioni minimaliste, peraltro con trascinante energia ritmica, forgiato con una formidabile attenzione al rapporto suono-immagine.

Pochi anni dopo, ecco Socrate, un “dramma sinfonico” in tre parti con testi tratti dai Dialoghi di Platone (1919), che realizzava un ulteriore processo di “svuotamento” del suono e dei suoi sviluppi temporali, a favore di una tensione alternativa essenziale e affidata in larga misura alla parola (le voci sono tutte di soprano). Una sorta di via personale (e ante litteram) al neoclassicismo, che peraltro in questo modo non avrebbe avuto seguito. Satie puntava in particolare su questa musica nel progettare una tournée americana che non ebbe mai luogo: il pubblico Usa gli sembrava aperto alla ricezione di un brano che sfida la noia nella rarefazione del tempo, com’è stato detto. Il compositore aveva già immaginato qualcosa del genere una trentina di anni prima, quando aveva scritto il pezzo pianistico intitolato Vexations, nato alla fine della tormentata relazione con Suzanne Valadon: due-tre minuti di musica che però l’autore prescrisse ripetuti 840 volte, a delineare una teorica e paradossale maratona di esecuzione/ascolto dai connotati ipnotici o di trance percettiva. Chi prese molto sul serie quelle indicazioni fu John Cage (1912 – 1992): il musicista californiano, esponente fra i più radicali della Seconda Avanguardia, considerava Satie “indispensabile”: un anticipatore dello strutturalismo, il corifeo di una musica immobile e asettica, oggettiva e a suo modo “ready made” (l’incontro con Marcel Duchamp risale al 1919), un trasgressore capace di inventare il pianoforte preparato (per il citato Le piège de Meduse). Fu Cage a realizzare per la prima volta l’esecuzione ripetuta 840 volte di quel brano, a New York nel settembre del 1963, per una durata di 18 ore e 40 minuti, con una squadra di dodici pianisti. E fu lui a riconoscere a Satie l’invenzione della ambient music. “Musique d’ameublement”, ovvero di arredo, l’aveva chiamata il compositore francese, sollecitando l’amico Cocteau a inventare qualche slogan pubblicitario per promuoverla: «Noi vogliamo produrre una musica dichiaratamente “utilitaria”. L’arte è un’altra cosa», aveva scritto nel 1920.

Chissà se gli odierni fautori di questo genere, assurto a inopinato risalto tra festival e premi, sono d’accordo. Sta di fatto che nel centenario della morte pochi in Italia si sono ricordati dell’anticipatore di questo e di molti altri versanti della modernità in musica. Lui avrebbe commentato con una battuta delle sue. E da ironico estensore delle “Memorie di un amnesico” – come aveva intitolato la paradossale rubrica che teneva su una rivista musicale – si sarebbe probabilmente risentito, ma non stupito.

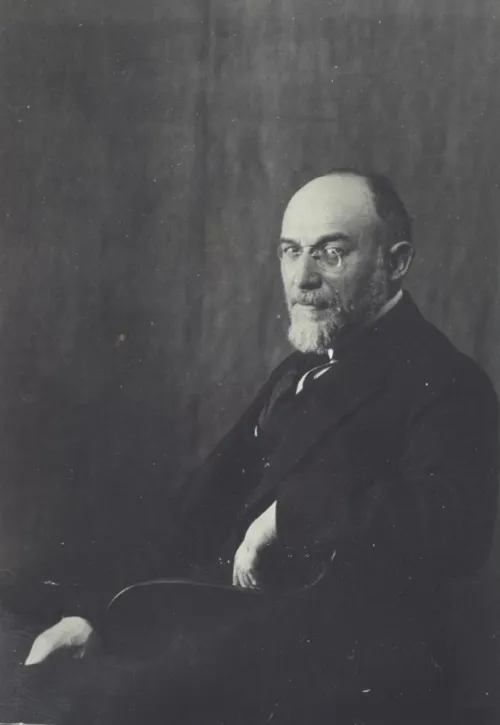

In copertina, Erik Satie fotografato da Man Ray nel 1922 (Centre Pompidou).