I racconti inquietanti di Rachel Ingalls

Avendo ascoltato dal padre prima di addormentarsi le angosciose fiabe dei Fratelli Grimm e, in seguito, le poco rassicuranti Storie proprio così di Kipling, Rachel Ingalls avrà avuto sonni agitati fin dalla più tenera età, popolati di sogni inquieti che nel contempo devono aver alimentato il suo immaginario. Reso peraltro ancor più variegato grazie alle letture che scelse da sola quando fu un po’ più grande, ossia la raccolta di miti, saghe e leggende di Thomas Bulfinch, Euripide e tutto Shakespeare, letture inframmezzate da una accesa passione per il melodramma e le soap opera trasmesse dalla radio. Non stupisce quindi che le novelle di Rachel Ingalls siano un ibrido fra i classici, il gotico americano, ma anche i film horror hollywoodiani a cui gli improvvidi genitori la sera la esponevano sin da bambina prima delle tormentose fiabe della buonanotte. Ma la sua non comune abilità affabulatoria ha saputo miscelarle in narrazioni di infelicità domestica all’apparenza realistiche, quasi subito impercettibilmente soffuse di un’aura surreale in cui i residui inconsci acuiscono la presenza del perturbante, storie di vita quotidiana su cui incombe una minaccia imminente – forse anche dovuta alla visionarietà dei suoi personaggi o alle loro potenzialità allucinatorie – ma sempre venate di una sottile e travolgente ironia. Ne escono narrazioni che attraggono in modo irresistibile dalla prima all’ultima pagina, come dimostrano un libro da poco in libreria, Benedetto è il frutto, che Adelphi propone nella accurata traduzione di Giovanna Granato, e Mrs. Caliban, pubblicato qualche anno fa da Nottetempo.

Nata nel 1940 a Cambridge, nel Massachussetts – dove il padre era docente di Sanscrito a Harvard e durante la Seconda guerra mondiale decodificava i messaggi radio dei giapponesi –, Ingalss, stanca di quanto la circondava, decise di abbandonare la scuola prima della maturità e di partire per l’Europa, dove trascorse un anno in Germania come ragazza alla pari e imparò il tedesco così bene da iscriversi all’università di Gottinga. Tornata negli Stati Uniti, fu accettata alla Radcliffe University, dove nel 1964 si laureò in Lingue e letterature straniere. Quell’estate la passò in Inghilterra per assistere a quante più produzioni di Shakespeare riuscì a vedere in occasione del quarto centenario della nascita del Bardo. L’anno successivo si trasferì a Londra, dove rimase fino alla morte, avvenuta nel 2019 in seguito a un mieloma.

Dopo aver pubblicato nel 1970 la prima novella, seguita da poco altro, per quasi un decennio Ingalls rimase pressoché invisibile, qualcosa che lei tendeva ad attribuire al fatto di privilegiare una forma narrativa di «una strana, invendibile lunghezza» tra le 40 e le 125 pagine, ossia la novella, oltre a un innato riserbo che la portava a non socializzare con gli estranei. Nel 1986 uscì dal silenzio quando il British Book Marketing Council incluse Mrs. Caliban nell’elenco dei venti migliori romanzi americani dalla fine della Seconda guerra mondiale e Rachel Ingalls si trovò di colpo in compagnia di Toni Morrison, Philip Roth, Thomas Pynchon, Saul Bellow e Bernard Malamud. Il riconoscimento portò alla ristampa delle sue opere da parte di editori illustri quali New Directions e Faber & Faber.

Lunghezza ibrida della novella a parte, forse Ingalls non aveva incontrato il favore dei lettori perché dal punto di vista tematico preferisce le ambiguità, non solo nel corso della narrazione ma anche nei finali, spesso aperti o che lasciano un retrogusto di incompiuto. I primi lettori – e recensori – anziché vedere in questo un pregio, uno spazio interpretativo più ampio per chi legge, lo consideravano un vulnus. In Furto, per esempio, la prima novella pubblicata da Ingalss e una delle migliori nella raccolta proposta da Adelphi, non si dice mai esplicitamente in quale periodo è ambientata, se al tempo in cui gli afroamericani non avevano ancora diritti e vivevano in un mondo a parte – Seth, il protagonista, finisce in carcere per aver rubato un pane – o se più precisamente negli anni Sessanta, all’epoca delle lotte per i diritti civili e dei fermenti sociali in tutti gli Stati Uniti. Così lascerebbero intendere gli accenni a una possibile iscrizione del cognato di Seth «a una di quelle organizzazioni per la libertà», al battersi «per la nostra uguaglianza razziale», alle sommosse piccole e grandi, all’arresto parallelo di alcuni giovani radicali di buona famiglia che inveiscono contro la brutalità della polizia e la «tirannia imperialista» – ma che usciranno poco dopo su cauzione perché giudicati secondo la legge civile mentre i due giovani afroamericani protagonisti della storia sono condannati a morte senza processo perché per loro vige la legge marziale. Il senso di spaesamento per chi legge si fa più forte durante il calvario dei due protagonisti e di un «fanatico religioso» – raccontato dal punto di vista di Seth, la cui percezione è alterata dall’aver masticato delle foglie pietosamente dategli dal carceriere greco – in cui è evidente l’allusione alla Passione di Cristo, e pure quella dei due ladroni: «E volevo chiamarlo anche se non mi sentiva, appeso com’era alla croce con le braccia insanguinate e morto come l’altro contro l’altra croce piantata in mezzo a noi sulla collina».

In Amici in campagna un marito rimprovera la moglie di non essere interessata alla politica internazionale e alla storia, perché lei vuole andarsene subito dopo aver trascorso una notte inquietante in una sinistra villa con «maggiordomi sepolcrali», dove la coppia è finita per aver forse sbagliato strada mentre andava a cena da conoscenti – persone che «non vanno a caccia di soldi» secondo il marito; «solo di potere» secondo la moglie – , anziché fermarsi per il clou del weekend, ossia la presenza di Henry Kissinger alla cena. Preso dal suo carrierismo, il marito non vede gli allarmanti segni rivelatori che invece suggeriscono alla moglie di andarsene quanto prima, segni che come nel finale di Magnolia fanno presagire, ma in modo ancor più repellente, la catastrofe – biblica o naturale? – che sta per abbattersi sulla zona. E in Cartoline da mandare a casa una coppia in vacanza in Grecia passa dalla bellezza di un luogo all’altro senza che la moglie sembri minimamente attratta da ciò che la circonda, presa com’è dall’individuare sempre e solo il chiosco che vende le cartoline. Il marito non la perde di vista un istante e la sua ansia si trasmette subito a chi legge: «Le ricerche potevano dimostrare quello che volevano, ma neanche scavare come un ossesso nel tuo passato ti avrebbe aiutato a sentirti sicuro quando entravi in una stanza piena di estranei, se era quello il genere di cose che ti metteva sempre in agitazione. Le ricerche potevano forse farti smettere di lavarti le mani cinquanta volte al giorno, ma tu avresti attaccato con qualcos’altro, tipo scaccolarti il naso. O preoccuparti per le cartoline». Un accenno e basta per introdurre la minaccia che aleggia su marito e moglie. E a Ingalls basta davvero solo un accenno per concludere in modo magistrale il suo racconto sotto un muro di bouganvillea.

Benedetto è il frutto è senz’altro la novella in cui l’occhio penetrante e l’irresistibile ironia dell’autrice angloamericana colpiscono più a fondo. Anselm è un giovane monaco che dopo un appagante incontro erotico con l’Arcangelo Gabriele non solo muta visibilmente sesso ma poco dopo si trasforma altrettanto visibilmente in una donna incinta. Quanto basta per portare allo scoperto tutta l’ipocrisia del convento, dissapori mai sopiti e visioni divergenti del magistero ecclesiastico, perché le comunità chiuse «magari non si spezzavano, ma difficilmente ne trovavi più della metà senza una specie di crepa». Il mite Anselm – «Lui, lei, comunque ti vuoi chiamare» –, accusato di essere sceso «negli abissi della depravazione sessuale» e di essere ormai uno scherzo della natura, un esempio di «concezione dal buco dell’orecchio», impara sulla sua trasmutata pelle che le donne sono in trappola quanto gli uomini. Anselm comincia a reclamare l’esigenza di un padre per il bene del nascituro, e a chi in convento cerca di dissuaderlo ribatte: «L’autorità è la persona che sei o la posizione che occupi, non c’entra col fatto di essere maschio o femmina. È una questione politica». E in un crescendo di incontrovertibile logica: «Ora mi sto convincendo che è tutta una questione di potere – che gli uomini guardano tutte le altre creature come cose su cui esercitare il potere». Chi legge trepida per il monacello, avviato sulla via di una convinta emancipazione, e di nuovo il finale giunge inaspettato e aperto all’interpretazione. Come le altre novelle, anche questa rivela una scrittura asciutta, sobria e al tempo stesso frizzante, che fa risaltare ancor più ambivalenze e ambiguità profondamente radicate nell’animo umano.

Al centro di In flagrante c’è un altro matrimonio che si trascina stancamente, in cui il marito passa tutto il tempo libero in soffitta a lavorare ai suoi esperimenti. Spinta dalla curiosità, la moglie entra e scopre che si tratta di una bambola robotica pronta a soddisfare ogni desiderio del marito, erotico e non. Quando però rivendica «un gigolo» anche per sé, si accorge ben presto che la vendetta ha un sapore amaro perché il suo «bambolo» è privo di qualsiasi fascino e non sa fare conversazione – di fatto «è interessante sì e no come un vibratore». Secondo Ingalls, le famiglie in cui il veleno è filtrato ormai da tempo sono un terreno eccellente di instabilità emotiva, ma è il matrimonio, con i suoi spaventosi segreti e tradimenti, che può far scoppiare la tragedia o portare a situazioni di una comicità esilarante, perché a rendere davvero interessante la vulnerabilità dei rapporti è l’intimità.

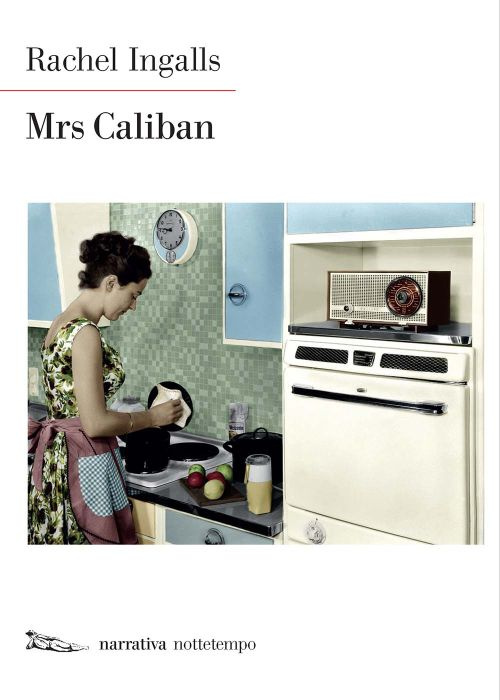

Tutte queste novelle si possono leggere nella raccolta proposta ora da Adelphi, ma è anche opportuno andare a ripescare Mrs. Caliban, pubblicato nel 2018 da Nottetempo nella traduzione di Damiano Abeni. Qui una casalinga di nome Dorothy – e il riferimento alla protagonista del Mago di Oz non è affatto casuale –, trascurata dal marito e ancora sofferente per due gravi lutti famigliari, si innamora di una creatura marina umanoide. Non bisogna dimenticare al riguardo l’influenza del Mostro della laguna nera, un horror hollywoodiano del 1954 di cui Ingalls aveva subito il fascino da bambina. Crescendo, l’autrice non aveva trovato che il mostro rappresentasse una minaccia dal punto di vista sessuale per la giovane coppia protagonista del film, e di fatto lo considerava molto più elettrizzante dell’insipido marito. Non servono molte pagine per vederne il punto di vista e provare simpatia e solidarietà per il lucertolone – fuggito dal laboratorio californiano in cui scienziati crudeli lo hanno sottoposto a sevizie e torture – che Mrs. Caliban si ritrova in cucina. Solerte nei lavori domestici, premuroso, dotato di intelligenza primaria, affettuoso e impareggiabile sessualmente, diventa per la garbata signora il partner ideale. Ma l’appassionata storia d’amore fra Dorothy e Larry, come lei affettuosamente ormai chiama la viride creatura marina, in modo alquanto imperscrutabile ci commuove anche un po’. Sia perché una coppia interspecie non avrebbe avuto vita facile negli Stati Uniti degli anni Ottanta, sia perché Larry comincia a manifestare il desiderio di tornare a casa sua nel grande oceano sconfinato. Il che spalanca la porta a un finale degno di una tragedia di Racine, o forse di Shakespeare, vista l’abbuffata di pièce fatta a Stratford-Upon-Avon vent’anni prima, che ora si riversa fuori in piena, convincendo finalmente lettori e critici della maestria di Rachel Ingalls nell’arte della novella.