Ingeborg Bachmann a Roma: tutto ha un nome

C’è questo quadro di Anselm Kiefer, Wohin wir uns wenden im Gewitter der Rosen. Steli, stecchi spinosi e fiori bianchi, gambi di cardo; la terra è nera, il cielo è nero, il campo si disfa sotto una tempesta che ha sparpagliato fantasmi ovunque. Sulla tela l’artista scrive a pennello i versi di Ingeborg Bachmann: Dovunque ci voltiamo nella bufera delle rose,/ la notte è rischiarata da rovi, e il rombo/ del fogliame, che era così sommesso nei cespugli,/ ci segue ora passo dopo passo.

Il dipinto riprende i motivi e la dialettica della poesia e dal rapporto ambivalente tra parola e immagine nascono vorticose espansioni di significato come quando, posizionati due specchi paralleli uno di fronte all’altro, si cade dentro al riflesso ripetuto in profondità all'infinito.

La Germania, sconfitta e distrutta, nel dopoguerra deve confrontarsi con la questione della colpa, Die Schuldfrage. Una colpa concepita su vari livelli, secondo la tesi del filosofo Karl Jaspers: giuridico (quella di chi ha commesso crimini contro la legge), politico (ovvero le azioni come uomini di Stato e cittadini), morale (l’individuo di fronte alla propria coscienza), fino a un ulteriore grado, ancor più radicale, di “colpa metafisica”, non imputabile all’altro né punibile nei tribunali, ovvero la colpa di chi, non facendo nulla per impedire un delitto, infrange il principio della solidarietà tra gli uomini.

Kiefer – Bachmann; una generazione di distanza, eppure entrambi alle prese con il carico della memoria (Die große Fracht), ovvero il tentativo di ricostruire una realtà che dopo Auschwitz non può più esser detta, individuata, posseduta dal linguaggio dell’arte.

E così, nel buio delle tele di Kiefer immaginiamo aggirarsi l’Io lirico di Bachmann, un Io “nutrito con le scorie della storia, con le scorie delle pulsioni e degli istinti. Io con un piede nella natura selvaggia e l'altro sulla strada maestra che conduce all'eterna civiltà. Io impenetrabile, miscuglio di tutti i materiali, infeltrito, insolubile” (Il trentesimo anno, IB, Adelphi Milano, 1985).

Questo Io cammina tra i morti tornati in sogno e tra i vivi che non sanno di essere morti. Voci primordiali. Paesaggi sull’orlo dell’incubo.

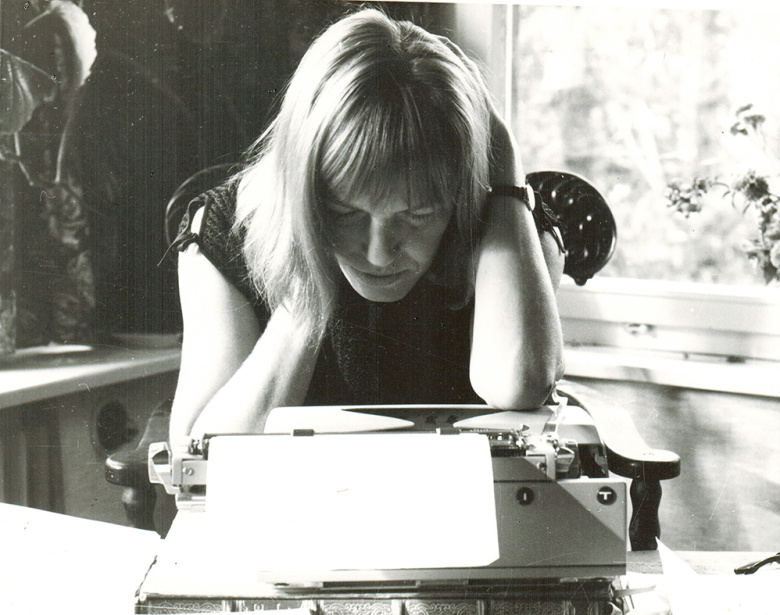

Ingeborg Bachman: un corpo attraversato dalla scrittura. Lei donna, lei che mangia gode fuma beve guarda e viaggia è inscindibile dalla sua opera. Le dita battono sui tasti tutta la notte, i vicini chiamano i Carabinieri, a noi rimane la bellissima foto di lei piegata sopra la macchina da scrivere, sola, stretta nello sforzo di trovare la parola.

Appare perfetto, allora, il titolo della mostra (visitabile fino al 31 agosto) che le dedica a Roma il Museo Casa di Goethe: Ingeborg Bachmann. Esisto solo quando scrivo ma anche, come continua la frase originale, “quando non scrivo non sono niente”.

Nelle stanze che furono residenza di Goethe durante il suo viaggio in Italia, una selezione di materiali d’archivio ricostruisce un ritratto della poetessa tedesca attraverso le tappe della sua formazione, i luoghi, gli incontri.

L’eccentricità delle opere e la biografia fuori dal comune alimentano reciprocamente il fascino di questa personalità complessa, polimorfa. Chi la incontra resta folgorato dalla sua intelligenza austera ma erotica. La strana timidezza, quasi una difficoltà a vivere (come ricorda in un’intervista Ginevra Bompiani, qui). Selvatica e a tratti riottosa come una bambina che va scalza sui vetri e allo stesso tempo profetessa tra le rovine. La disorganizzazione esistenziale, le sigarette e i barbiturici. La sua voce: eretta, precisa, ma che pare sull’orlo di una crisi di pianto. Ingeborg donna libera e, per quegli anni, anomala. Smarrimenti, abbandoni. S’impunta, vuole riuscire a pagare l’affitto scrivendo. Pubblica, insegna. Collabora con radio e giornali. Si dedica alla filosofia e alla critica letteraria. Interviene nel dibattito sul contemporaneo alla pari degli uomini e ama molti uomini, ama forte. Con il corpo, certo, ma anche tramite l’erotismo della scrittura. Ad esempio, attraverso la rete di reciproche citazioni tra amanti, nelle poesie, nei romanzi. E poi, le lettere. Ingeborg ne scrive e ne riceve molte, alcune sono esposte in mostra; emanano la nostalgia del tempo passato in solitudine sopra la carta. Corrispondenze lunghe decenni e molto più che carteggi privati, perché la coscienza critica resta vigile, il fine ultimo è sempre e solo la scrittura.

Ingeborg Bachmann a Paul Celan: “Noi reggiamo il bagliore, lo strazio e il nome. Bianco, ciò che in noi si muove, senza peso ciò che ci scambiamo". A Max Frisch: “E scrivimi Tuo, sotto le lettere”. A Hans Werner Henze: “Non credo nella vita giusta e nei principi gentili. Ci sono molti e diversi modi per andare all'inferno.”

Sono relazioni che intrecciano la passione al sodalizio intellettuale, i drammi privati alle ferite irrisolte del suo tempo; perché lei è austriaca e lui è ebreo; perché lei è libera e lui è sposato; perché lei non crede al matrimonio e lui è omosessuale; in ogni caso, legami che non si riescono né a vivere né a recidere.

Le mostre d’archivio hanno questo di bello: è come guardare dal buio oltre al taglio della porta dello studio in cui l’artista lavora. Un effetto di prossimità – sfogliamo l’album di famiglia, sediamo sulla sedia vicina mentre lei chiude una busta – attraverso cui percepiamo l’urgenza e le inquietudini trasferiti poi sulla pagina.

Dì più: nel caso di Ingeborg Bachmann, i manoscritti, le lettere, i biglietti del treno, le fatture per l’acquisto di libri ricollocano nel quadro di realtà una figura che altrimenti resterebbe inchiodata al mito, vittima di una notorietà precoce e di una morte tragica che l’hanno resa diva suo malgrado.

Il nucleo centrale della mostra è un bel video in cui la vediamo passeggiare per Roma, ordinare un caffè, suonare un citofono, fumare in casa, mentre la sua stessa voce descrive il suo rapporto con l’Italia, in cui risiede quasi ininterrottamente dal 1953 al 1973, a ben vedere quasi metà della sua vita.

“Qui ho imparato a vivere”; “A Roma ho visto che tutto ha un nome e che bisogna conoscere i nomi” (Quel che ho visto e udito a Roma, Quodlibet, Macerata 2002).

Per molti intellettuali tedeschi in quegli anni, emigrare significava trovare una via d’uscita etica: impossibile restare in Germania, paese di assassini in libertà. Ma per Bachmann la fuga verso sud è un gesto di portata più ampia, insieme politico e di ricerca estetica. Nient’affatto un tentativo di eludere le questioni, tanto che continuerà a scrivere in tedesco (come Paul Celan, come Peter Weiss). Tutt’altro: si tratta di una spedizione dolorosa per capire cos’è rimasto di umano, un procedere per intuizioni, alzando una pietra alla volta e controllando cosa c’è sotto, ecco, si liberano nidi di blatte che corrono, si spargono spaventate dalla luce. L’Italia di Bachmann è sismica, costruita sopra cunicoli, da ogni parte incombe un pericolo mortale, l’assalto della vipera.

“Il sud che attrae Bachmann è approdo a sua volta inospitale, a sua volta tutt’altro che tranquillizzante. Anzi: proprio l’aspettativa di rigenerazione e ritrovamento di sé per secoli affidata dai tedeschi al refugium-Italia fa esplodere le contraddizioni.” (La terra del morso. L’Italia ctonia di Ingeborg Bachmann., Camilla Miglio, Quodlibet, Macerata 2012).

Andare là dove c’è più luce è, in modo antifrastico, una discesa verso gli inferi del sé. “Gli occhi e il deserto e il deserto negli occhi, prima per ore, poi per giorni interi, instabili nell’instabile, sguardi sempre più puri, sempre più vuoti in quell’unico paesaggio che guarisce” (Il libro Franza, IB, Adelphi, Milano 2024).

Anche il protagonista di Homo Faber di Max Frisch (pubblicato nel 1957) si sposta dagli Stati Uniti al Messico, alla Francia, Italia e Grecia. E se all’inizio il viaggio è un esilio volontario per facilitare la rimozione del trauma, il percorso si trasformerà poi in un giro nell’abisso, quando il passato tornerà sotto le sembianze di dramma privato; incontrare la figlia che non si sa di avere, avere un rapporto incestuoso con lei commettendo involontariamente un atto esecrabile, che innesca una spirale di morte.

Mentre Frisch (ma lo stesso si potrebbe dire per Günter Grass) percorre la strada dell’alta metaforizzazione per ragionare sulla disumanità della Storia, Bachmann sceglie una via diversa, sceglie cioè di scandagliare i risvolti più sottili e le tonalità più cupe del dolore, di ascoltarne gli echi interminabili.

Il corpus poetico-narrativo di Ingeborg Bachmann è di straordinaria densità. Esordisce come poetessa con Il tempo dilazionato (1953), a cui segue la raccolta Invocazione dell'Orsa Maggiore (1956). Ma negli ultimi anni della sua vita decide di dedicarsi esclusivamente alla prosa. Pubblica la raccolta di racconti Il trentesimo anno (1961) e Tre sentieri per lago (1972) e lavora al ciclo “Cause di morte” (Todesarten), una serie di romanzi che incentrati sul tema della morte imputabile alla società. Di questo vasto progetto ci rimane la prima parte, Malina (1971), mentre il romanzo del ciclo, Il libro Franza, è rimasto incompiuto.

Sono testi che mettono alla prova il lettore. Nella poesia come nella prosa, l’Io si sdoppia. Entra ed esce dalla realtà, dai pensieri, dal sogno. Cerca, lotta continuamente con la parola esatta, si tende, si spinge avanti e in basso; fa esperienza dell’abisso, pesca nella tradizione, nella memoria personale e collettiva; invoca un “tu” e un “noi”, canta, prega, nel tentativo (sempre fallito, sempre riproposto) di ristabilire il legame perduto fra l’individuo, il linguaggio e le cose.

L’Io sprofonda, giace bocca a bocca coi morti; poi risale lasciando dietro qualcosa di sé, portando con sé qualcosa. E proprio lì, in quel luogo sotterraneo, scuro e palpitante, liminale e ritmico in cui si amalgamano rituali cristiani e pagani, animali, cori greci e pianto delle prefiche, si trovano le grandi questioni sul trauma e il senso di colpa, nonché le domande qual è la vera natura del male? Da cosa origina il delitto? E soprattutto quel che ha spaventato molti dei suoi contemporanei: c’è qualcosa nella storia tedesca che prelude ad Auschwitz?

In questa catabasi la scrittura di Bachmann arriva là dove pochi sono arrivati, anche grazie alla complessità degli strumenti linguistici, come nota il critico Hans Höller, autore di studi fondamentali su Bachmann: «riunito in immagini e cifre dell’utopia [si manifesta] tutto ciò che gli uomini hanno mobilitato nella loro storia contro un mondo estraneo. Natura, arte, religione, favole e feste popolari utopiche, amore, gioco e lavoro».

Primo: un linguaggio figurato e ricco di rimandi sia agli elementi espressivi della musica, sia alla grande letteratura mondiale, dalla classicità ai tempi moderni. Allo stesso tempo, lampi veloci illuminano dettagli quotidiani che lasciano intravedere la materia oscura, mostrando così il politico nel piccolo. “A tavola i bambini stan seduti in silenzio rimasticando a lungo lo stesso boccone, mentre la radio tuona e la voce dell'annunciatore rotola per la cucina come un fulmine sferico e va a finire là dove il coperchio si solleva tremante sopra le patate scoppiate.” (Il trentesimo anno, IB, Adelphi Milano, 1985)

E poi, il susseguirsi di variazioni a livelli differenti. Non appena sentiamo di afferrare un personaggio, lo perdiamo; ci abituiamo a una struttura linguistica nel momento in cui questa cambia; cogliamo un’affermazione e subito arriva la sua smentita. È una continua riproposizione del lutto reso sulla pagina, come se non si riuscisse mai a vivere del tutto, né a morire del tutto. E non c’è possibilità di redenzione.

Si oscilla, come già osservava un altro critico, Helmut Heißenbüttel, tra un’utopia e una disperazione. È la ricerca di un posto nuovo, abitabile, sapendo di non poter mai prendere casa, perché non c’è approdo per Bachmann, né per la sua scrittura. Non c’è pace. E nonostante tutto “noi vogliamo parlare di confini, e siano i confini pur in ogni parola: per nostalgia li attraverseremo e saremo in armonia con ogni luogo.”

Il retroterra biografico di questo desiderio dell’altrove risale alla giovinezza. In mostra vediamo le foto di famiglia, una in particolare: Ingeborg e la sorella tra i genitori, Mathias Bachmann è in uniforme. Klagenfurt, marzo 1938: la bambina vede dalla finestra le truppe di Hitler entrare in città, pestare le strade, vede suo padre esultare, prova immediatamente un grande dolore, come dichiarerà in un’intervista del 1971 a Gerda Bödefeld (Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und Interviews, R. Piper & Co. Verlag, München 1985). Molto presto in lei si sviluppa la necessità di staccarsi dall’origine familiare e culturale per aderire alle proprie aspirazioni etiche. Andarsene; “uccidere” la patria e con essa il padre, bisogna farlo per sopravvivere. Il padre ci avrebbe strappato il cervello, resi impotenti; avrebbe sposato nostra sorella, colpito la madre con una mazza d’oro; avrebbe portato via le chiavi e buttato i nostri vestiti dalla finestra. Difficile dire dove finisce la memoria e dove inizia l’incubo che Ich, la protagonista di Malina, rivive di notte. Immagini perverse e violente, perché “questo è il cimitero delle figlie assassinate” (Malina, IB, Adelphi, Milano 2018) e l’assassino è il padre, il padre-nazismo, il padre-maligno.

Uno sguardo talvolta allucinato e insieme lucidissimo. Perché infatti Ingeborg Bachmann ha già preso atto della dannazione e non prefigura mai una possibilità di salvezza. Ma nella perdita di senso e nella perdita di senno, mentre ci si vede impazzire, occorre comunque tentare un recupero metaforico di tutta la sofferenza che c’è stata.

In tal senso, la produzione di Bachmann può essere vista come il tentativo di rifondare una lingua nuova per dire l’indicibile del mondo stando dentro al mondo, ovvero partecipando alle vicende del contemporaneo a pieno titolo, come creatura viva e pulsante: “Nulla di più bello sotto il sole che stare sotto il sole…” (Invocazione all’Orsa Maggiore, IB, Adelphi, Milano 2023).

La letteratura è una realizzazione utopica e noi dobbiamo insistere, “lavorare duramente con la cattiva lingua che abbiamo ereditato” verso “un sogno linguistico; ogni vocabolo, sintassi, periodo, interpunzione, metafora, ogni simbolo esaudisce qualcosa di quel nostro sogno di espressione che non sarà mai pienamente realizzato” (Letteratura come utopia. Lezioni di Francoforte, IB; Adelphi, Milano 2011).

Nella notte tra il 25 e il 26 settembre 1973, nel suo appartamento romano di via Giulia, Ingeborg Bachmann si addormenta con la sigaretta accesa. La tragedia incombe e infine accade: la vestaglia prende fuoco, il letto brucia, lei si muove in un torpore da psicofarmaci e ormai tra le fiamme chiama soccorso ma è troppo tardi; morirà il 17 ottobre in seguito alle gravi ustioni.

Difficile accettare che si sia trattato di un banale incidente. L’amico Hans Werner Henze sporge denuncia per sospetto omicidio; altri sostengono la tesi dell’atto volontario. O forse entrambe le cose o forse si è lasciata morire.

A più di cinquant’anni di distanza il mondo è cambiato, ma la voce di Ingeborg Bachmann ci interpella ancora (intervista disponibile qui): in ogni persona c’è la guerra. Senza eccezioni, in ogni persona. Ma bisogna parlare di questa guerra senza scrivere della guerra, perché scrivere della guerra sarebbe troppo facile. Invece, occorre “scrivere qualcosa sulla pace, su ciò che chiamiamo pace, poiché questa è la guerra; la guerra, intendo la guerra reale, è solo l'esplosione di quest’altra guerra che è la pace.”

E allora la domanda: quali itinerari – se ve ne sono – sta percorrendo la letteratura oggi per interrogarsi sul male che persiste?

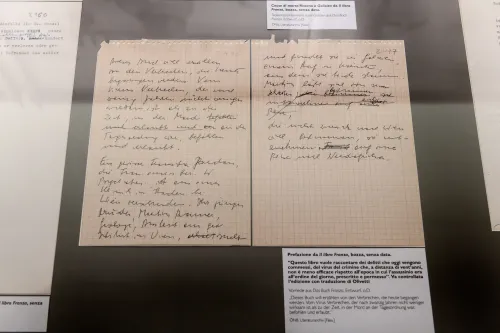

In copertina, Immagine della mostra © Andrea Veneri. In foto, un manoscritto della prefazione a Il libro Franza.