Benjamin e Brecht amici diversi

Ci sono scritture che si calano nelle vite altrui con l’entusiasmo creativo dell’invenzione e della narrazione, con la certezza, talora con la presunzione, che per capire le azioni umane non bastino le ricostruzioni fattuali della storia ma sia necessario esplorare le ragioni soggettive delle azioni e i sentimenti che le hanno accompagnate. Manzoni, nella celebre Lettera a Monsieur Chauvet, si chiedeva: “alla fin fine cosa ci dà la storia? Ci dà avvenimenti che, per così dire, sono conosciuti soltanto nel loro esterno; ci dà ciò che gli uomini hanno fatto. Ma quel che essi hanno pensato, i sentimenti che hanno accompagnato le loro decisioni e i loro progetti, i loro successi e i loro scacchi; i discorsi coi quali hanno fatto prevalere, o hanno tentato di far prevalere, le loro passioni e le loro volontà su altre passioni, o su altre volontà, coi quali hanno espresso la loro collera, han dato sfogo alla loro tristezza, coi quali, in una parola hanno rivelato la loro personalità: tutto questo, o quasi, la storia lo passa sotto silenzio; e tutto questo è invece dominio della poesia.”

C’è tuttavia un altro approccio alle vite altrui, mosso anch’esso dal bisogno di guardare al di là delle geometrie complessive dell’accadere, che non si accontenta di osservare dalla distanza le cause e gli effetti delle azioni umane pur avendo in comune con il lavoro dello storico la ricerca documentaria. Anche questo tipo di indagine vuole sondare le ragioni profonde, soggettive, ma le ricerca nei dettagli meno appariscenti, nelle scritture secondarie, spesso accidentali, improvvisate.

È il metodo di lavoro dell’archivista. Di colui che raccoglie e ordina testimonianze della più svariata provenienza: ad esempio le lettere che si scambiano i protagonisti oggetto dell’indagine, oppure ciò che altri hanno scritto su di essi documentandone la vita. Si tratta molto spesso di lacerti, di appunti di lavoro scritti di fretta su un pezzo di carta, annotazioni su questioni che poi saranno sviluppate in seguito, resoconti di dialoghi e incontri, articoli d’occasione, brevi appunti di viaggio, o trascrizioni cifrate di letture indiziarie di città e mondi sociali, di edifici pubblici e privati, di opere d’arte. Insomma, scritture incompiute, aiuti alla memoria di chi le ha stese e che, nelle mani dell’archivista, diventano oggetti di un’ermeneutica del frammento.

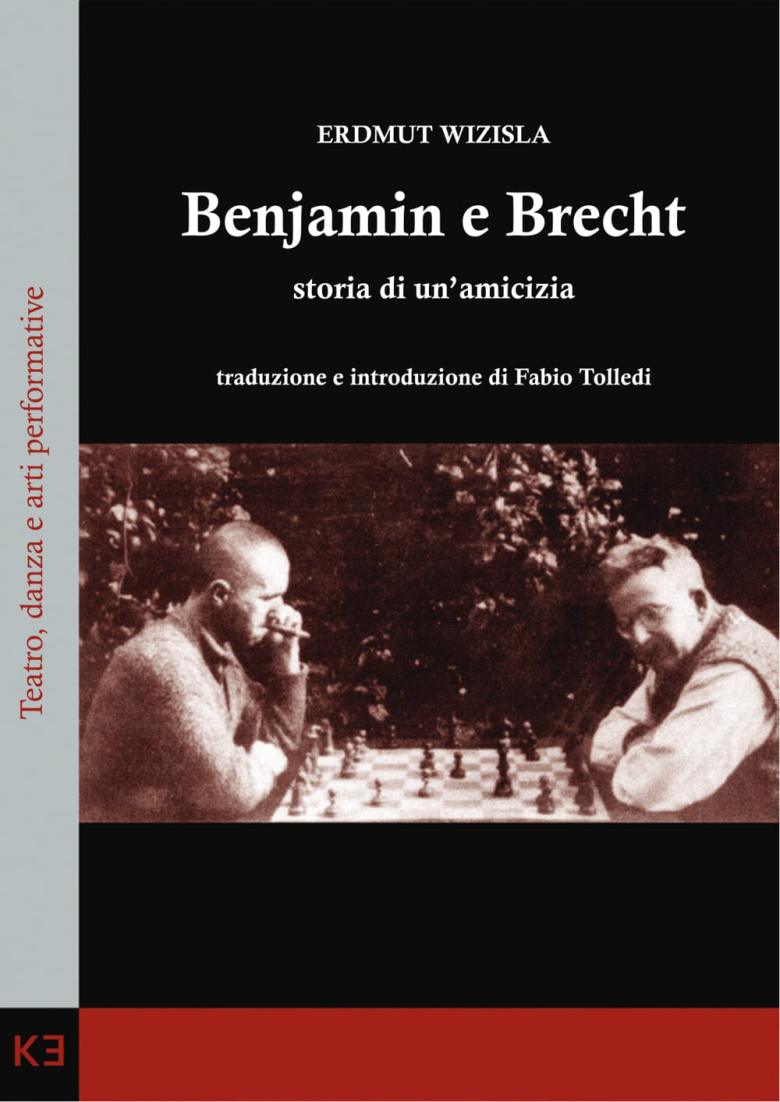

Benjamin e Brecht. Storia di un’amicizia di Edmut Wizisla (a cura di Fabio Tolledi, direttore artistico di Astragali Teatro, ed. Kaiak, 2024, p. 420) è l’opera di un archivista che ci offre una rassegna impressionante di testimonianze in cui la precisione filologica della documentazione si unisce tuttavia al gusto della prospettiva critica. Il risultato è un montaggio di frammenti di vita che consentono di ricostruire uno dei rapporti più discussi e controversi della storia intellettuale degli anni Trenta del secolo scorso. Un rapporto che si situa nell’esilio a cui in quel tragico decennio sono state costrette le più grandi figure intellettuali tedesche, soprattutto quelle di origine ebraica.

Questa storia di un’amicizia sospesa tra utopia e disincanto alla vigilia della seconda immane tragedia europea getta una luce inedita su quegli anni. L’averla tradotta è senza dubbio un merito dell’editore italiano a cui si perdonano alcune incertezze redazionali.

Erdmut Wizisla è direttore sia dell’Archivio Walter Benjamin sia dell’Archivio Brecht. Nessuno conosce le carte come lui, ma ciò che fa di questo libro una straordinaria occasione critica è la contestualizzazione di ogni testimonianza. Ognuna di esse viene non solo ricondotta alla sequenza temporale da cui proviene, ma anche alla tensione progettuale di chi l’ha fornita.

In questo libro corre dal principio alla fine una Tatkraft, una vis activa, a tratti rivoluzionaria: Benjamin e Brecht, pur con percorsi diversi e con obiettivi non certo coincidenti, hanno in comune un senso spiccato della sperimentazione letteraria e un bisogno profondo di discontinuità con il passato, con le declinazioni borghesi dell’immaginario storico e filosofico, con gli Städtebilder, le rappresentazioni visive metropolitane della società divisa in classi.

E qui si evidenzia un tratto che li accomuna e che segnò una linea autonoma rispetto ai dettami dell’ortodossia comunista e in particolare rispetto al realismo dialettico lukacsiano: se il contenuto vuole essere rivoluzionario anche la forma deve esserlo.

Il teatro epico, ad esempio, è un teatro sperimentale per il fatto stesso di spezzare il cerchio magico dell’assolutezza del dramma borghese. Il suo lessico, il suo montaggio, la successione delle scene è dichiaratamente antiempatico e solo così crea un pathos autentico, un pathos della ragione.

Sia pure su un terreno letterario differente il montaggio benjaminiano di Strada a senso unico è una costruzione che disattende totalmente i precetti narrativi tradizionali: il suo contenuto è il montaggio, ossia la forma che i singoli frammenti narrativi, e spesso descrittivi, assumono nella composizione.

Gli anni cruciali del rapporto tra Benjamin e Brecht sono gli anni Trenta: “Tra il 1933 e il 1940, soprattutto durante i lunghi soggiorni estivi di Benjamin in Danimarca, lui e Brecht trascorsero complessivamente più di undici mesi vivendo e lavorando fianco a fianco”.

Per l’esattezza sono gli anni 1934, 1936 e 1938 in cui Brecht risiedeva in una casa di campagna a Skovsbostrand, non lontano da Svendborg, con sua moglie Helene Weigel e i figli Barbara e Stefan. Lì, intorno a Brecht, si era raccolta una piccola comunità di esuli invisi al regime hitleriano, vuoi per le loro idee politiche, vuoi per il loro anticonformismo intellettuale e artistico.

Benjamin che, dopo il divorzio da Dora Kellner, versava in condizioni economiche difficili, trovò in Brecht un sostegno anche materiale oltre che un interlocutore fondamentale dei suoi progetti letterari e critici.

Secondo Hannah Arendt Brecht era stata “la persona più importante nell’ultimo decennio della sua vita, soprattutto durante il decennio di emigrazione a Parigi” e Gretel Karpus, la moglie di Adorno, con cui Benjamin aveva un rapporto molto confidenziale, in una lettera del 27 maggio 1934 a lui indirizzata scriveva a proposito di Brecht: ”l’amico che ti ha dato il massimo sostegno nelle tue attuali difficoltà”.

Ma cosa legava Benjamin a Brecht al di là della comune condizione di espatriati perseguitati dal regime nazista?

Secondo Erdmut Wizisla “è stata proprio l’indipendenza intellettuale (ed estetica) di ciascuno a diventare una base duratura per una vera alleanza, attraverso la quale entrambe le parti, nella piena consapevolezza di ciò che le separava, si sentivano tanto più saldamente legate l’una all’altra da ciò che avevano in comune”.

Eppure Brecht e Benjamin avevano non solo opinioni diverse sulla Russia sovietica e su come concepire una militanza culturale in senso marxista ma anche posture argomentative e modalità di relazione differenti. Brecht che, quando lascia la Germania nel ’33, è già considerato uno dei massimi poeti tedeschi ed è tra i più noti ed apprezzati drammaturghi della sua generazione, aveva un atteggiamento esplicitamente provocatorio con i suoi interlocutori. Le conversazioni con lui erano impegnative e non solo per la sottigliezza dei ragionamenti ma anche per una sorta di maieutica dell’interrogazione impertinente che metteva spesso a disagio chi conversava con lui. La relazione con Benjamin invece era caratterizzata da un rispetto reciproco, a cominciare dalle abitudini di vita.

Forse per sottrarsi alle attenzioni dialettiche del suo ospite Benjamin si chiudeva nel silenzio della sua stanza. In una lettera a Kitty Marx-Steinschneider (20 luglio 1938) descrive così il suo laborioso isolamento a Skovsbostrand:

“Darei molto perché lei potesse un giorno mettere piede in questa stanza. Vi vivo come in una cella. E a renderla tale non è il mobilio, ma le circostanze in cui la abito. Esse mi impongono una sorta di clausura. Nonostante l’amicizia che mi lega a Brecht, devo fare in modo di svolgere il mio lavoro in rigoroso isolamento”.

La clausura a cui si riferisce Benjamin era probabilmente dedicata alla complessa composizione dell’opera su Baudelaire, quello che poi sarà il Passagenwerk, il grande lavoro incompiuto sui passaggi parigini.

Un’opera in cui la lettura della tarda modernità si serve di una strumentazione concettuale profondamente diversa da quella brechtiana, pur essendo entrambe caratterizzate da un’attenzione ai dati materiali, alla pervasività dell’ideologia borghese e alla frammentazione disumanizzante delle condizioni di vita nell’età del capitalismo avanzato.

L’amicizia tra Benjamin e Brecht non fu immediata, anzi ebbe una lunga gestazione. A propiziarla fu Asja Lacis che in quegli anni viveva a Berlino in una pensione di artisti in Meierottstrasse, nelle vicinanze dello studio di Brecht in Spichernstrasse.

Pare che il primo incontro fosse avvenuto nel 1924 sollecitato da Benjamin, dopo vari tentativi intrapresi da Asja Lacis.

Così li descrive la rivoluzionaria russa nelle sue memorie:

“A Berlino incontrammo Brecht. Durante il pranzo gli raccontai le mie impressioni e che persona interessante fosse Benjamin e poi non riuscii più a trattenermi: ‘Senti Bert, come puoi rifiutarti di incontrare Walter? Potrebbe sembrare un insulto’. Questa volta Brecht fu più accondiscendente. Ma quando si incontrarono il giorno dopo, la conversazione non cominciò mai e l’incontro si esaurì. Ero confusa. Era possibile che Brecht, una persona così intelligente, non trovasse nulla in comune con Walter, una persona dotata di una tale curiosità intellettuale e di vasti interessi? Solo molto tempo dopo Bertold si interessò a Benjamin e al suo lavoro. Durante la dittatura fascista, quando entrambi vivevano in esilio, Brecht, che si era stabilito in Danimarca, invitò Walter ad andarlo a trovare. Più tardi Elisabeth Hauptmann mi raccontò che finalmente erano diventati amici”.

Dopo l’avvio incerto, l’amicizia tra Benjamin e Brecht si andò consolidando e un’occasione di importante condivisione di intenti la fornì la progettazione della rivista Krise und Kritik che ebbe luogo tra il 1930 e il 1931 e che vide impegnati nel progetto alcune delle figure di spicco dell’intellettualità marxista della Berlino degli ultimi anni della Repubblica di Weimar.

Oltre a Benjamin e Brecht ne furono coinvolti Bernhard von Brentano, Ernst Bloch, Herbert Ihering, Siegfried Krakauer, Alfred Kurella e György Lukacs. La rivista, il cui primo numero sarebbe dovuto uscire presso l’editore Rowohlt, non vide mai la luce.

È noto che spesso le riviste progettate e non pubblicate si rivelano alla distanza più interessanti di quelle realizzate. E giustamente Wizisla osserva: “Sembra paradossale, ma la testimonianza di questo progetto non realizzato fornisce più informazioni sulle convinzioni estetiche e politiche degli artisti e intellettuali di sinistra che molti documenti che hanno visto la pubblicazione”.

La rivista doveva avere un carattere militante, fra i possibili contributori erano stati fatti nomi di scrittori come Alfred Döblin, Robert Musil e Peter Suhrkamp. Quest’ultimo darà vita all’indomani della fine della Seconda guerra mondiale all’omonima casa editrice che pubblicherà tutte le opere di Brecht e di Benjamin, oltre a quelle di molti protagonisti della teoria critica.

Ma era prevista anche la partecipazione di produttori e registi teatrali come Leo Piscator e Bernhard Reich, e di compositori e musicologi come Theodor Adorno, Hanns Eisler, Paul Hindemith e Kurt Weill.

Qual era l’obiettivo della rivista? In appendice al volume Wizisla ha pubblicato assai opportunamente i verbali di Krise und Kritik redatti da due incaricate della casa editrice Rowohlt presso la quale era in predicato di uscire la rivista.

In una sia pure lacunosa trascrizione del novembre 1930 si legge:

“Il campo di attività della rivista è la crisi attuale in tutti i campi dell’ideologia, ed è compito della rivista registrare questa crisi o provocarla, e questo attraverso la critica”, e il primo argomento trattato sarebbe stato “il ruolo storico della leadership intellettuale”. E da qui l’intenzione di assegnare articoli sul ruolo indirettamente politico di intellettuali di spicco di quegli anni, a cominciare da Thomas Mann.

Brecht suggerisce un articolo su “censura e intellighenzia”, Bloch un intervento su “Quanto profondamente penetra la coscienza di classe?” ritenendo fondamentale una recensione di Storia e coscienza di classe di Lukacs, per altro uscito già nel 1923. Altri argomenti da trattare in numeri monografici dovevano essere: fascismo, anarchismo, ebraismo, critica al sistema giudiziario, istituzione pubblica.

Il puzzle delle dichiarazioni e delle annotazioni dei due protagonisti di questo romanzo infinito, necessariamente aperto alle direzioni più differenti e di cui è forse impossibile rintracciare una linea di coerenza narrativa, se da un lato induce alla cautela rispetto a una possibile sintesi dall’altra ci mostra un cantiere in cui – come scrisse Benjamin – “il sacro si trova più vicino al profano che al magico”.

Se un punto accomuna i due sodali differentemente rivoluzionari è probabilmente il proposito di distruggere l’aura che circonda l’opera nell’ideologia estetica della tradizione letteraria e la proclamazione programmatica di dare vita a una lingua “ripulita di ogni elemento magico”.

Su questa intenzione antimagica e sul concetto stesso di magia sarebbe interessante approfondire la costellazione critica di quegli anni. E magari chiedersi se la magia auratica della parola non riveli un’affinità con la parola idealizzata della tradizione letteraria a cui secondo Bachtin fa da contraltare la pluridiscorsività del romanzo come genere ‘antiletterario’ della modernità.

Un fatto comunque emerge con certezza dalla preziosa ricostruzione di Wizisla: la rivoluzione politica era per entrambi indissolubilmente legata a una rivoluzione estetica. L’homo novus doveva essere tale non solo nella consapevolezza di un nuovo ruolo nella storia dell’umanità ma anche nella sua percezione del mondo e nella sua elaborazione artistica rivolta ad una cognizione del reale affrancata dalle ipoteche ideologiche della borghesia e dalle maglie in cui per secoli la capacità di straniamento dell’arte è stata irretita.

Leggi anche:

Roberto Gilodi | Walter Benjamin tra salvezza e oblio

Erika Martelli | Walter Benjamin: i Passages illustrati

Roberto Gilodi | Benjamin e Scholem: lettere di un'amicizia

Roberto Gilodi | Walter Benjamin. Il cantiere