I fatti di Roth e l’inverno di Auster

Philip Roth è seduto al tavolo davanti alla macchina da scrivere. Lo vediamo attraverso la finestra, rinchiuso tra le sbarre dell’infisso. Inforca un paio di occhiali da vista, una mano sul fianco e una al mento. Un sottile nervosismo sembra attraversarlo, la bocca socchiusa e la mascella in tensione, forse la presenza del fotografo, più probabilmente la rilettura del testo. A prima vista sembra notte, lo fa pensare anche la lampada accesa, in realtà nel riflesso della finestra s’intravede una luce diurna che illumina alcuni alberi. La fotografia è di Bob Peterson e fa parte di una serie che ritrae Philip Roth al lavoro. Siamo nel 1968: l’anno successivo il Lamento di Portnoy lo metterà al centro della scena letteraria americana. Vent’anni dopo, in seguito anche ad un esaurimento nervoso, darà alle stampe I fatti (Einaudi, traduzione di Vincenzo Mantovani).

Per effetto della luce i fogli appiano bianchi e intonsi, sia quelli appoggiati sul tavolo sia quello infilato nella macchina da scrivere. L’angoscia di un foglio bianco: nulla vi è di più di reale, incontrovertibile, per uno scrittore. La scrittura è una forma di percezione del tempo, la dilatazione di un attimo, ogni volta non si può che ricominciare da una pagina bianca. I fatti dichiara un intento ben preciso: evitare il racconto e la narrazione, limitandosi a delle istantanee. Inondare di luce gli eventi, schiacciarli sulla pagina fino a rivelare il bianco assoluto di una labile e obbligatoria realtà capace di cancellare ogni parola.

I fatti sono quello che resta di un tempo passato e ormai solo immaginario, i ricordi di un romanziere in perenne equilibrio tra realtà e letteratura, tanto da racchiudere la propria autobiografia tra due pezzi puramente romanzeschi: la lettera di Philip Roth al suo personaggio feticcio Nathan Zuckerman e quella dello stesso Zuckerman a Roth.

Scrivere cosa si è vissuto per raccontare come si è vissuto, Roth ripercorre l’infanzia a Newark, gli echi della seconda guerra mondiale, il nazismo, la famiglia e i primi anni d’università. E poi il rapporto con il fratello Sandy e con le donne, senza mai omettere i riferimenti riconoscibili nei propri romanzi. Roth non ha pudori, ma non esiste uno scambio alla pari tra vita reale e finzione, piuttosto un rapporto di reciproco soffocamento: la vita prende respiro e ampiezza nei romanzi, ma gli stessi sono il principale motivo di una vita necessariamente piegata alla scrittura prima di ogni altra cosa.

La scrittura di Roth in superficie maschile e ruvida lascia scivolare dubbi e dolori senza però mai dichiararli. Il fatto è un oggetto impossibile da scavalcare attorno al quale il pensiero s’impiglia, si piega. La scrittura come la fotografia può illuminare un istante, ma il fatto impedisce ogni alternativa, non rimane altro che una confusa sensazione di rimpianto, il desiderio di un’impossibile passata felicità, magari elusa in nome proprio della scrittura. Philip Roth indaga e amplifica quel tempo ormai lontano fino a dargli esattezza e misura, sa essere spietato e preciso, non lascia scampo e spetta a Nathan Zuckerman - il personaggio momentaneamente messo da parte - il compito di riportare il proprio autore all’unica realtà accettabile, quella dei suoi romanzi.

Nemmeno un esaurimento nervoso può dare tregua: la vita passata, con i suoi errori e fallimenti, non concede spazio e tanto meno tempo. Ci sono pagine da scrivere e infinite storie da raccontare attorno a “famiglia, famiglia, famiglia, Newark, Newark, Newark, ebrei, ebrei, ebrei”. Non conta il repertorio, ma quanto ancora è possibile resistere al proprio stesso passato fino a dargli ogni volta nuova vita. Un processo, quello creativo che ogni volta si rinnova in maniera e forme diverse, ma che ha per sentenza sempre la stessa condanna.

Philip Roth. Fotografia di Bob Peterson

Philip Roth. Fotografia di Bob Peterson

Diversamente - e circa ventiquattro anni dopo - anche Paul Auster in Diario d’inverno (Einaudi, traduzione di Massimo Bocchiola), torna su quanto aveva già raccontato in Sbarcare il lunario e ne L’invenzione della solitudine e ripercorre la propria vita, ma con una messa a fuoco diversa più uniforme e tenue: piccoli episodi, racconti intimi, ricordi veri e propri.

Auster non ha la durezza di Philip Roth. Il suo è un rapporto più morbido, non è un fotografo, usa una macchina da presa a spalla, osa, gira d’impulso, deforma gli spazi e i tempi, affabula, racconta l’epica della giovinezza.

Quelli che per Roth sono anni d’impegno per Auster sono l’epoca del sogno e dell’incoscienza, sono due generazioni molto diverse, se Roth vive l’infanzia con l’incubo nazista, Auster vive il vigore degli anni Sessanta, insegue il sogno con il solo scopo d’inseguirlo. Roth il sogno prova a costruirlo con convinzione e solidità come una realtà possibile, Auster vi si scontra, in parte ne accetta la retorica, il suo è un disincanto a tratti più maturo, ma non per questo più rassegnato.

Il dolore che si fa grido disperato in Roth, in Auster è un imbarazzo, una debolezza timida, qualcosa che si accetta e non solo si subisce. Auster vive un viaggio avventuroso, ingenuo ed inebriante, accetta lo scorrere degli anni, soffre e subisce gli acciacchi del tempo, ma evita con cura l’orrore, rimane sull’orlo, in ondeggiante equilibrio. Auster si sente parte di una comunità, vive con leggerezza le proprie origini ebraiche, è prima di tutto un intellettuale curioso, ama con dolcezza da giovane maschio imbranato, da uomo estremamente sensuale e conscio del proprio fascino.

Philip Roth vive in opposizione, scrive per dare senso alla realtà e a lei si oppone. Roth lotta contro l’ottusità di parte della comunità ebraica, con le donne vive match senza tregue possibili, colpe e tradimenti sono il contraltare anche del più delicato dei suoi amori.

Dove Auster accetta di fare due passi indietro (e lo fa con vera eleganza e grazia), Philip Roth pretende di vivere integralmente la propria diversità intellettuale, fa visita all’orrore e lo sfida, rifiuta la malinconia del tempo e ogni altra forma di difesa.

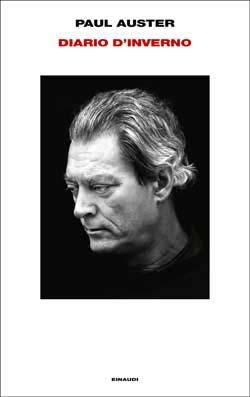

Il viso di Auster è incorniciato dal nero, come una maschera di teatro, di tre quarti. Mostra i tratti gentili di un giovane uomo invecchiato, le rughe e i capelli più radi. Il capo leggermente reclinato e lo sguardo abbassato rivelano più una consapevolezza che un peso. Non c’è tensione, piuttosto abbandono. La fotografia di Maki Galimberti è la foto di Paul Auster, ma non dell’uomo di adesso, o dell’istante preciso dello scatto, ma del tempo passato sul suo volto. La foto di una stagione, ormai l’ultima, come recita nostalgicamente il titolo.

Sia Paul Auster che Philip Roth non falsano i conti, la differenza è più che altro nello stile, nel modo - più in generale ancora - d’intendere la scrittura, ma non esistono scelte od opzioni diverse, non esistono vie di fuga possibili, la strada è unica ed è senza via di scampo.