Lo Zibaldone di Strindberg

Se ai suoi tempi era considerato quanto meno controverso, oggi – oltre cent’anni dopo la sua morte (avvenuta nel 1912) – è praticamente impossibile trovarsi d’accordo con uno qualsiasi dei valori morali e delle idee di società che August Strindberg esprime dentro e fuori dalle sue opere. A partire dalla sua sfacciata misoginia (piuttosto diffusa, comunque, tra i suoi contemporanei). Quelle opere, tuttavia, continuano non solo a meritare il loro posto nel canone – e questo vale per alcune più di altre, come per qualsiasi autore o autrice – ma ci ricordano anche quanto i fatti artistici ricavino valore solamente da come e quanto riescono a mettere in forma certi dettagli latenti del nostro stare al mondo. Cioè per come traducono e rivelano quello che non (ci) diremmo mai ma che pure ci appartiene: chiaroscuri inesprimibili in altri termini, vergogne comprese. Drammaturgo, scrittore e poeta svedese, tra i massimi esponenti della tradizione letteraria scandinava assieme al norvegese Ibsen, Strindberg ha usato tutto quanto fosse nelle sue potenzialità immaginative, creative e stilistiche per vedere dentro sé stesso e mettere a fuoco “la cosa”, cioè il mondo, il più a fondo possibile. Lottando contro alcune passioni le ha allo stesso tempo vissute intensamente tutte. Ha mosso la sua scrittura in lungo e in largo, spaziando dal naturalismo della Signorina Julie (1888) – che al di là dell’esperimento stilistico conserva tutti i crismi di un dramma convenzionale, con i suoi personaggi, un intreccio credibile e un orizzonte spazio temporale realistico – al Sogno (1901), dramma decisamente moderno, simbolista, dalla struttura quasi cinematografica (non a caso molto amato da Ronconi), in cui a dare un senso ai fatti e alle visioni allineate non è una trama imbastita a dovere, ma il filo scostante della coscienza del sognatore, cioè la sua. Nell’instancabile tentativo, sempre e comunque, di dire qualcosa sinceramente, ha toccato il nichilismo più estremo, l’ovvia contropartita di una fame nera di un senso agganciabile a una qualche incontrovertibile verità. Ed è stata proprio la sincerità con la quale ha attraversato ciascuna delle sue fasi creative a rendere credibile ognuna delle forme che ha trovato ed espresso, ancorando le sue sperimentazioni linguistiche (il soggettivismo espressionista su tutte) alla necessità di dire precisamente certe cose, e mai a sterili esercizi di stile.

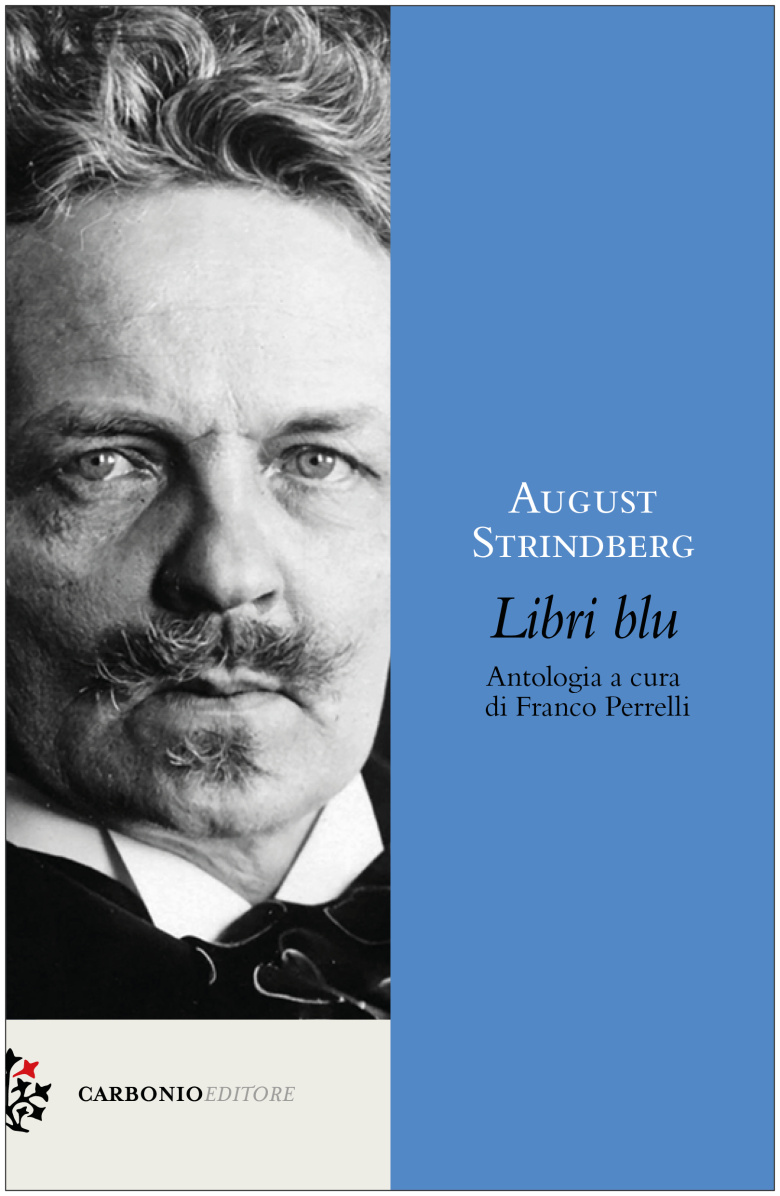

La conferma più significativa di questo vagare inquieto si trova in un’opera particolare, una serie di quattro volumi intitolata Libri Blu – data alle stampe tra il 1907 e il 1912 – che Carbonio Editore ha recentemente pubblicato in Italia (in versione antologica) con la traduzione e la cura di Franco Perrelli, studioso dell’opera di Strindberg e unico italiano ad aver vinto, nel 2014, lo Strindbergpris, riconoscimento assegnato dalla Società Strindberg di Stoccolma. Si tratta di una raccolta di scritti nella quale tra diario, polemica, aforisma e preghiera Strindberg cerca il suo volto tra mille specchi infranti, o meglio, come scrive Gustava A. Halldén nel 1909: “si conferma lo stesso irrequieto spirito sperimentatore che fa volentieri a pezzi la propria anima per scoprire com’è fatta dentro”. Un testamento spirituale che in oltre 1500 pagine affronta ben diciotto materie, dalla filosofia alla meteorologia, dall’occultismo alla religione fino, naturalmente, all’arte e all’estetica: con l’obiettivo ambiziosissimo di “raddrizzare, completare e cancellare” quanto di storto e perverso vi fosse nello spirito umano. In parte l’autore lo aveva già fatto in Bandiere nere, dove si era scagliato contro artisti, scrittori, intellettuali a suo dire responsabili di una decadenza intellettuale e spirituale. Cattivi maestri tra i quali – ci ricorda Perrelli nella sua introduzione – annoverava tre grandi “imbroglioni” da smitizzare: “lo sterilizzato Pasteur, lo smusicato Wagner e quello stupido di Ibsen”. I Libri Blu vanno però molto oltre, riflettendo nei suoi oltre seicento brani la sconfinata ricerca spirituale di Strindberg e il suo interesse per l’alchimia e l’occultismo. Di questo immenso zibaldone Perrelli offre un’antologia che seleziona un terzo del materiale originario, privilegiando i brani di maggior leggibilità e qualità letteraria.

Le migliaia di riflessioni, comprese quelle più astrattamente teologiche-speculative, sono puntualmente ancorate all’esperienza dello scrittore, puntelli di un’autobiografia costellata di tentennamenti, senso di “disarmonia”, perdite dolorose, cadute, viscerali regolamenti di conti. Soprattutto amorosi. Secondo alcuni commenti si potrebbe in effetti rintracciare tra i Libri Blu la trama di un Libro dell’amore, che riguarda in particolare la relazione burrascosa con la sua terza moglie, l’attrice Harriet Bosse. Una fase che Strindberg definirà esplicitamente “Inferno II”. In queste pagine si possono allora trovare passaggi in cui alle donne sono attribuite pratiche di stregoneria, energie nascoste e pericolose, la capacità di “penetrare l’anima di un uomo in modo ch’egli smarrisca sé stesso e sia da lei posseduto”, e ancora la facoltà di “esteriorizzare la propria anima corporea e penetrare nell’essere, nel sangue, nei nervi, nei pensieri di lui, il quale alla fine dovrà arrivare a distruggersi, per sopprimerla sotto la propria pelle!”.

Oltre alla misoginia, nei Libri Blu dilagano l’integralismo religioso, le prediche moralistiche, la superstizione, e numerose teorie antiscientifiche perfino venate di suprematismo bianco. Eppure, non si può non essere d’accordo con Perrelli quando, pienamente riconosciuto tutto ciò, ci segnala quanto profonde siano certe indagini psicologiche, improvvisi e luminosi certi squarci di poesia e sinceri alcuni momenti di sofferta religiosità. Non che una cosa giustifichi l’altra, poiché non di giustificazioni andiamo alla ricerca in un’opera d’arte, ma del nesso che lega visibile e invisibile. E di fronte ai Libri Blu si ha proprio la sensazione precisa di trovarsi davanti alla descrizione di un’anima che si autoritrae passo dopo passo nel suo sviluppo, lastricato di illuminazioni, dubbi e contraddizioni incautamente messe a nudo. “La compensazione di pessima speculazione e di straordinariamente buona letteratura può costituire una valida ragione di lettura; del resto, chi ha dimestichezza con Strindberg sa bene che si tratta di un autore modernisticamente discontinuo e che, all’improvviso si può sprofondare sottoterra precipitando dall’altezza delle sue spalle”, dice Perrelli.

Il fatto interessante è che nella furia demistificatoria di tutta la cultura, la scienza e la filosofia che gli passano per le mani non c’è più niente che resista per rendita. Ogni sapere è sospetto. Due più due può anche non fare quattro. Ogni cosa perde il suo valore per recuperarne uno talvolta poco condivisibile, ma almeno non ovvio, non sterile, non digerito da qualcun altro. Più libero, più anarchico. Contrario all’idea di “mandare a memoria gli errori come fossero verità”, Strindberg decostruisce tutto e tutti, lotta con l’inferno della società, con le donne, con Dio e soprattutto con sé stesso e le sue miserie. Contro ogni metodo, dice Perrelli, i Libri Blu sono “la summa di una destabilizzazione costante della conoscenza”. Di una “gnosi del disequilibrio”. Ovviamente a forza di decostruire e distruggere tutte le illusioni Strindberg arriva a toccare la più cupa delusione e il più profondo nichilismo. “Temo di svelare la miseria senza fondo dell’esistenza. Di recente ho bruciato un dramma ch’era così sincero che rabbrividisco. È questo che non comprendo, se si debba occultare la miseria e adulare gli uomini. Io vorrei scrivere luminosamente e in bellezza, ma non ce la faccio, non posso; avverto come un dovere spaventoso di essere sincero, e la vita è indescrivibilmente brutta” annota nel primo Libro Blu. A quanto pare solo pagando il prezzo di questa sincerità gli è stato possibile vedere davvero qualcosa di sé.