Speciale

La rivoluzione ai margini

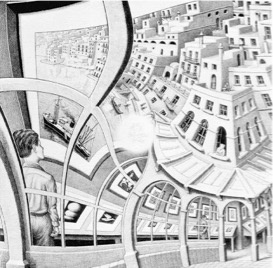

I luoghi, i territori, i paesaggi vivono nello sguardo di chi li osserva, li misura, li racconta, o anche di chi li dipinge. Lo mostra un quadro straordinario del pittore olandese Maurits Cornelis Escher La galleria di stampe del 1956 ripreso nelle Lezioni americane di Italo Calvino.

Un giovane in una galleria d’arte osserva la stampa di una città portuale dove (in una sorta di scatole cinesi) è raffigurato lo stesso edificio (la galleria) in cui si trova l’osservatore. La presenza in primo piano dello spettatore sta a dirci una verità profonda, vale a dire che ciò che si vede, il paesaggio urbano o no, il porto coi suoi edifici prospicienti, dipende dallo sguardo di chi osserva.

Ed è invertendo lo sguardo come si fa oggi da più parti – penso all’antropologia più consapevole, ai Territorialisti e al gruppo Riabitare l’Italia – che le aree del margine, o in senso tecnico, le aree interne acquistano nuova visibilità rovesciando il pregiudizio che solo gli spazi urbani siano il luogo dello sviluppo e dell’innovazione, mentre l’Italia dell’interno, ciò che io chiamo “Il paesaggio fragile” (parliamo dei due terzi dell’intero territorio del Paese) sconterebbe un immobilismo fuori dal tempo. Questo sguardo all’inverso, va detto, è determinato in gran parte dalla crisi delle città e delle pianure: dall’estenuarsi del modello, si può dire, di sviluppo industriale che le contraddistingue. Ma anche dagli squilibri conclamati del sistema idrogeologico di un Paese, stretto fra i Troppo pieni delle metropoli e delle periferie congestionate e i Troppo vuoti delle montagne alpine povere e degli Appennini (tante volte richiamati da Vito Teti).

Oltre le “geografie negative” allora. È stato lo sguardo della cartografia così come si è definita nei secoli cruciali della costruzione degli Stati nazionali a definire il disegno sovrano di entità territoriali e politiche in competizione fra loro. Spazi fissati nei tracciati asettici delle linee dei monti, visti come barriere e dei fiumi (certo sovrapposti in parte alle stratificazioni sedimentate nel corso della storia) con le periferie rese inerti e le geografie belligeranti dei limiti e delle frontiere finite indiscutibilmente ai margini. Limiti-confini, margini, frontiere. Sono le parole più proprie con cui si è inteso marcare lo spazio, lo si è accennato, di una vera e propria qualità negativa. Parole tratte per di piú dalla semantica della guerra. Col territorio, divenuto una variabile del politico, che vede al centro gli spazi pianeggianti secondo le leggi dell’estensione euclidea, ai margini e in subordine i rilievi e le depressioni.

È utile allora ripartire dalla battaglia sulle parole per «ri- territorializzare» idealmente (espressione del fondatore della Società dei Territorialisti Alberto Magnaghi) i paesaggi del margine. E riconsiderare, secondo nuovi parametri, i termini di margine, confine e limite sempre attivi anche in epoca di globalizzazione. Perché smetta, il margine di essere percepito come pura area residuale ma, al contrario, come ambito in cui può dispiegarsi il massimo di potenzialità (dalle parole della poetessa afroamericana nota con lo pseudonimo di Bell Hooks nel suo Elogio del margine, Feltrinelli 1998). Perché si ponga l’accento, quanto al termine confine, sulla preposizione cum, che privilegi la linea di congiunzione – ciò che è comune tra due territori – a differenza della frontiera (da frons, fronte, fronteggiare) che è ciò che li divide.

Infine il limite. È nell’era del fluido che l’idea del limite perde la sua qualità di spazio vuoto pneumatico, consentendoci di ridisegnarne i significati. Diviene «spessore» nel «Terzo paesaggio» di Gilles Clément (Quodlibet 2005). Riscopre, al di là dell’etimologia di impianto prevalentemente militare (riconducibile al latino limes), quella di limen nel suo significato di soglia (nella prospettiva dell’ecofilosofa e territorialista Luisa Boneschi). Assume semmai (riflettendo le stesse culture ecologiche che esaltano la figura del limite) una vocazione contraria, volta a rinegoziare le relazioni con l’ambiente (cosí il sociologo Aldo Bonomi) e il loro indispensabile riequilibrio. Del resto tra le «passioni tristi» (uso l’espressione del sociologo Miguel Benasayag) quella di limite come immagine della barriera è ormai scardinata, rendendoci consapevoli, in linea con le derive del pensiero della sostenibilità, di ciò che i limiti rendono, al contrario, possibile. Così la polarità Centro-Periferia che viene smontata e rovesciata con la formula di “Il Centro in periferia” dall’antropologo Pietro Clemente.

Anche il tempo, oltre lo spazio, subisce un’inversione radicale, investito com’è dalla crisi dell’idea di progresso e di sviluppo. E il futuro (mi richiamo a Tim Ingold, Il futuro alle spalle. Ripensare le generazioni, Meltemi 2024) sta per deflagrare sotto il peso della crisi ecologica e delle incertezze geopolitiche. Il pensiero di Ingold si rivolta contro il pensiero progressista non per sostituirlo ma per riallineare le percezioni del tempo e delle generazioni al flusso della vita. È un genere di percezione radicalmente relazionale quello a cui siamo chiamati: non orientato al sentire frammentato e individualizzato del “presentismo”, proprio delle aree urbane e metropolitane altamente tecnologizzate, ma al sentire processuale e relazionale delle comunità dove in gioco sono responsabilità e legami. E che ormai operano per lo più ai margini. Non c’è divenire senza provenire – sostiene Ingold – e la memoria è memoria immaginativa del futuro. Si invocano dunque, contro la tendenza incessante all’innovazione, all’accelerazione, la riparazione, la cura, la lentezza del pensiero analogico entro un movimento che va contemporaneamente avanti e indietro. Dove i paesaggi sono radici sotterranee che tuttavia sprigionano di continuo nuova vita in superficie.

Invertire lo sguardo, osservare l’Italia dai margini, significa così esplorare nuove tendenze, al di là del fuoco del “centro” patentemente in crisi, più confacenti alle profonde trasformazioni in atto: immaginare nuove economie, nuove relazioni sociali, nuove istituzioni. Reinventare un progetto di relazioni tra aree interne e città medie, tra periferie metropolitane e regioni, tra coste e valli, tra flussi globali e relazioni locali. Valorizzando cooperative di comunità e tradizioni mutualistiche (penso ancora a G. Carrosio, I margini al centro, L’Italia delle aree interne tra fragilità e innovazione, Donzelli 2019) per sopperire alla crisi del welfare, elaborando modelli energetici decentrati, praticando forme di nuova agricoltura che riportino in vita le biodiversità... Molti sono i segnali di reinsediamento, nuovi montanari, forme inedite di turismo, l’arrivo di stranieri, la rigenerazione dei luoghi con cooperative di comunità che elaborano forme altre e auto-organizzate di welfare. Dove l’“esserci”, l’assunzione diretta di responsabilità, la presa in cura delle cose assumono dimensione pubblica e valenza politica (Riabitare l’Italia. Le aree interne tra abbandoni e riconquiste a cura di Antonio De Rossi, Donzelli 2018)

I margini al centro, il centro in periferia: è una rivoluzione silenziosa, contradditoria spesso, certo ancora minoritaria, ma è in corso e va potenziata tanto più se non vogliamo che i margini, come in certi casi è evidente, incanalino il proprio malessere in una richiesta di protezione sociale che assume spesso contenuti rancorosi e regressivi nella disperazione di avvertirsi cittadini senza cittadinanza.

Leggi anche:

Antonella Tarpino | Paesaggi fatati delle Langhe

Antonella Tarpino | Archivi del Nord Nord

Antonella Tarpino | Civiltà verticali: Narbona di Castelmagno

Antonella Tarpino | Gli Etruschi, il fascino dei non-antenati?

Antonella Tarpino | L’Ecomuseo parla con una App

Antonella Tarpino | I ribelli del tempo

Antonella Tarpino | Vivere in un crostaceo

Antonella Tarpino | L'Internazionale del trattore