Gregotti e l'homo intellectualis

Non mancano ragioni a chi ha definito il Novecento anche come «secolo degli intellettuali». E non poteva essere diversamente, se solo pensiamo al travolgente processo che via via ha incrementato ed esaltato presenza e ruolo delle figure detentrici dei saperi, della conoscenza, della cultura, della comunicazione. Riprendendo Antonio Gramsci, che con acume lo diagnosticò quando il Novecento era poco più che adolescente, non tutte le figure o attori culturali «hanno però nella società la funzione di intellettuali». Qui, stringendo le maglie ancora piuttosto larghe in cui Gramsci impigliava il «ceto intellettuale», vorrei selezionarne ulteriormente il profilo, distinguendo l’intellettuale anche dallo «specialista» competente come pure dall’«artista» rappresentativo, sino a riservare il pieno titolo a quanti hanno apertamente e con pervicacia esercitato il proprio discorso disciplinare in quanto discorso pubblico, politico, ideologico. Nella gran parte dei casi, questo discorso è stato e ancora viene accaparrato (ormai in un periodo di inflazione di massa) da uomini di lettere, scienziati sociali, filosofi – come ci ricordano icasticamente i novecenteschi maîtres à penser francesi, eredi dei philosophes e idéologues settecenteschi. Ma il Novecento ha saputo proporre intellettuali nel nostro significato ristretto pure in alcune discipline artistiche, in particolare nell’architettura, e soprattutto in Italia. (Rimando, sul tema, anche al mio articolo Quando l’architettura era intellettuale, in «Doppiozero», 17 dicembre 2024.)

Questo rapido prologo era necessario perché solo nella sua cornice riusciamo a comprendere valore storico e risalto culturale di una figura come quella di Vittorio Gregotti, la cui vita di architetto pressoché «posseduto» in ogni azione, scelta e opera dalla funzione intellettuale, ci viene ora raccontata in un bel libro da poco uscito in versione inglese: Lorenzo Ciccarelli, Vittorio Gregotti. Architect of the Modern Project, Routledge, London & New York 2025. Il taglio storiografico, virato sull’intreccio programmatico di esercizio progettuale e azione culturale, è chiaro sin dall’Introduzione, che difatti riporta il titolo A Cultural Project, dove ci viene ricordato che «A few architects like Vittorio Gregotti (1927–2020) played a central position in the Italian and European post-war design debate…». Un architetto, Gregotti, che con lo studio sito nella milanese via Bandello arriverà negli anni 1990 a superare abbondantemente i 50 collaboratori, ivi producendo centinaia di progetti, molti di rilevanza urbana; autore di decine di saggi critici e libri teorici nonché di qualche testo letterario di soggetto autobiografico; organizzatore di eventi e curatore di mostre, tra cui spiccano quella in Triennale sul «tempo libero» con l’amico di una vita Umberto Eco già nel 1964, e a Venezia la prima Biennale di arti visive comprendente l’architettura nel 1976, dov’era affiancato da altri amici curatori eccellenti come Luca Ronconi per il teatro; professore in Europa, Stati Uniti e Giappone ma soprattutto allo IUAV veneziano del periodo d’oro degli anni 1970–1990 con i vari Aymonino, Valle, Rossi, Tafuri, Secchi, Ciucci, Cacciari et al.; redattore negli anni 1950 di «Casabella–Continuità» e poi direttore delle riviste «Edilizia Moderna» 1963–1965, «Rassegna» 1979–1998, «Casabella» 1982–1996; e, per provare a completarne l’inesauribile operosità che non conosceva stanchezza, opinionista su importanti giornali, da «la Repubblica» al «Corriere della Sera», nei cui archivi ci aspettano centinaia di suoi articoli, elzeviri, interventi e commenti, spesso carichi di vis polemica come si confà, appunto, al discorso pubblico dell’intellettuale.

Un architetto, dunque, che già queste poche note dicono come intendesse la sua professione e praticasse la sua arte innestandole di forza e di fatto sulla funzione intellettuale. Una funzione da cui decise di farsi guidare sin da giovane, sin da quando – come Ciccarelli ricostruisce –, ancora studente al Politecnico di Milano a inizio anni 1950, si lega al «maestro» (l’unico da lui riconosciuto apertamente come tale) Ernesto Nathan Rogers, che lo prende nella redazione di quella che sarebbe divenuta la leggendaria rivista «Casabella–Continuità» e che poi ne farà suo assistente nello stesso Politecnico. Gregotti inizia subitissimo a scrivere e al contempo a collaborare con l’altrettanto leggendario studio BBPR sito in via dei Chiostri, devoto allievo di Rogers, l’«architetto–intellettuale che ha insegnato all’architettura italiana come leggere e scrivere». Con il suo «maestro», negli anni Cinquanta parteciperà a varie conferenze e congressi tra cui il CIAM del 1951, e intanto intraprende viaggi in mezza Europa (grazie, immagino, anche al sostegno della famiglia di industriali novaresi da cui proveniva), studia le opere del moderno in particolare di area germanica – Peter Behrens sovra a tutti! – che ne stimoleranno filosofia e strategia progettuale, incontra e stringe rapporti con i migliori architetti emergenti – come i futuri amici Ungers e Kleihues – e fa la conoscenza anche dei più osannati architetti del Movimento Moderno ancora in vita, come accade con Mies van der Rohe, Walter Gropius e Siegfried Giedion durante il viaggio negli USA del 1959.

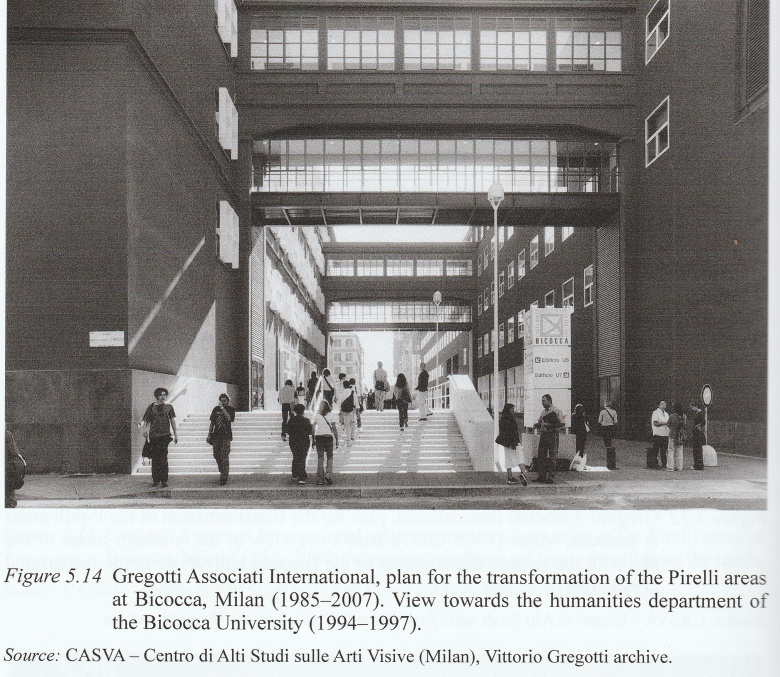

Non a caso riporto i nomi di Behrens, Mies, Gropius e Giedion. Possiamo infatti considerare costoro un po’ come «maestri tedeschi» di Gregotti proprio perché non solo hanno progettato ma altrettanto insegnato e scritto e predicato, personaggi che si sono organizzati in scuole (Bauhaus) e gruppi intellettuali (Deutscher Werkbund), che hanno insomma progettato e costruito e insieme pensato l’architettura come una cultura artistica complessiva dall’esplicita valenza pubblica, politica, ideologica, mai riducibile a semplice disciplina artistica. Pensiamo a Gropius, che – come Ciccarelli rimarca – per Gregotti «was not only the architect of crucial works in the history of modern architecture, but rather the most lucid figure in the effort of developing a pedagogical and design method able to place architecture’s aspirations for social change in an organic and progressive relationship with the means of industry». Ma pensiamo anche a Peter Behrens – su cui Gregotti scriveva già nel 1960 –, protagonista dell’associazione Deutscher Werkbund nata a inizio Novecento per saldare cultura artistica e visione progettuale al progresso civile, tecnico, economico, politico. Behrens, l’architetto autore del capolavoro della fabbrica di turbine AEG a Berlino, azienda diretta nientedimeno che da Walter Rathenau, il coltissimo, illuminatissimo imprenditore e uomo politico che finirà assassinato nel 1922 da membri di un’associazione protonazista… Behrens, l’architetto in cui sono convinto che Gregotti si sia spesso identificato proprio per quel suo rapporto straordinario con l’imprenditore Rathenau, vedendo nella loro mitica coppia una sorta di lezione per il rapporto che anche lui stabilirà con i Pirelli a Milano, dove vincerà il concorso per progettare la trasformazione dell’area Pirelli alla Bicocca. (Non dimentichiamo inoltre che, con i soci di gioventù Meneghetti e Stoppino, aveva firmato già negli anni 1960 i progetti per la filatura e le case operaie della ditta di famiglia, l’industria tessile Bossi a Cameri, vicino Novara – insomma, una sorta di progetto «alla Deutscher Werkbund». Della fascinazione gregottiana per l’ambiente e la cultura industriale sono testimonianza inoltre il suo amore sviscerato per I Buddenbrook di Thomas Mann, nonché l’evocativo racconto autobiografico Recinto di fabbrica, Bollati Boringhieri, Torino 1996.)

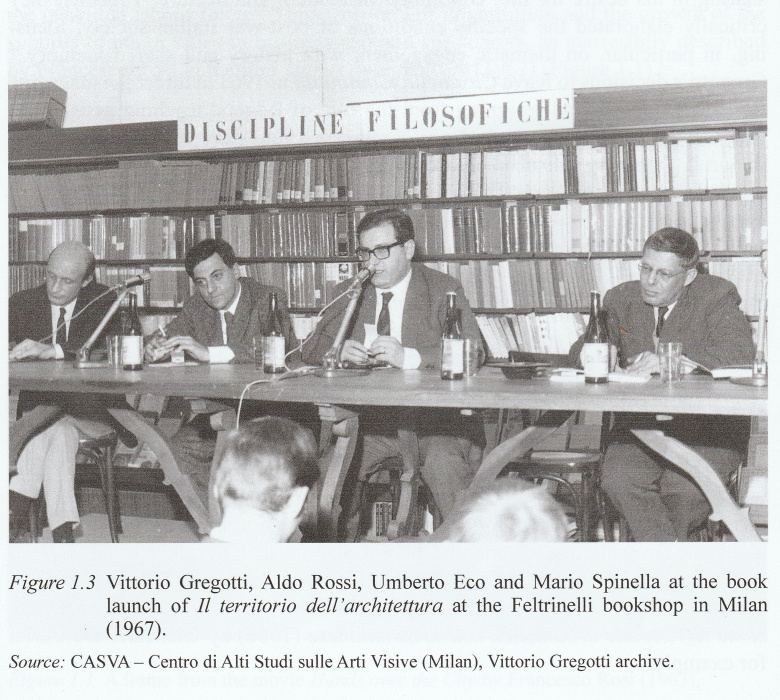

Ma torniamo alla primazia della funzione intellettuale. Mentre negli anni 1960 avviava le sue attività di architetto autonomo, Gregotti trovava il tempo di curare mostre, di impegnarsi (unico architetto) nelle iniziative avanguardiste del Gruppo 63, di insegnare in università, di leggere tutto quel che veniva dalle scienze sociali ma anche dalla grande letteratura novecentesca, di scrivere saggi critici sul moderno architettonico, di assumere una prima direzione di rivista e di pubblicare quello che si rivelerà il manifesto, meglio, il «trattato» della sua visione per una architettura a dimensione civile: Il territorio dell’architettura, Feltrinelli, Milano 1966. Nel libro il «territorio», ben più che scala progettuale tra le altre, chiede all’architetto – come spiega Ciccarelli nel capitolo The Architect’s Territory riprendendo le parole dello stesso Gregotti – «to develop an interest in the many economic, political, ideological, sociological, productive and technological parameters thats define the conditions of human settlements, clarifying the nature and extent of their action…». Il territorio fisico della pratica architettonica viene a saldarsi con il territorio teorico multidisciplinare dell’azione progettuale intesa avanguardisticamente quale opera d’arte totale e sociale. Emblematici di detta saldatura saranno negli anni i progetti, alquanto sperimentali, per l’Università di Firenze e per l’Università della Calabria (in parte realizzato), e a seguire soprattutto i progetti di recupero delle aree industriali, tra cui spicca ovviamente la trasformazione della milanese area Pirelli alla Bicocca, avviata a partire da metà anni 1980. In tutti questi grandi progetti, cui si aggiungeranno impegnativi piani regolatori come quello di Torino, emerge l’abilità di Gregotti nel circondarsi di bravi co-autori, soci e associati – da Purini e Nicolin a Cerri, Cagnardi e Reginaldi –, tanto architetti quanto designer e urbanisti, con l’integrazione per i progetti urbani e di grande scala di studiosi, sociologi e ricercatori di diverse discipline e persino filosofi, tra cui ricorderemo almeno i nomi di Benevolo, Bertelli, Martinotti, Secchi, Vattimo, Cacciari, Rella… Con la stessa abilità, nei lustri che Ciccarelli intitola Avant-Garde and Profession, Gregotti tesseva intanto, anche con un’accorta pratica di «salotto letterario», una fitta rete di rapporti e talvolta di stretta amicizia con colleghi e studiosi (basti ricordare i nomi altisonanti di Siza e Bohigas, di Touraine e Rykwert…), stringeva scambi e cooperazioni con altri eccellenti attori culturali (Eco, Szeemann, Ronconi…), e teneva sempre accese le antenne nel trovare collaboratori e redattori delle riviste «Rassegna» e «Casabella» (ma qui preferisco non fare nomi, visto che ne sono coinvolto in prima persona).

Tutti questi richiami e nomi, pur parziali, danno quasi la vertigine quando si prova a sondare la multidisciplinare, camaleontica attività di Vittorio Gregotti come homo intellectualis, un’attività da lui tanto riconosciuta che la tradurrà anche nel «piccolo libro» costruito per abbozzi narrativi che è Autobiografia del XX secolo, Skira, Milano 2005 – una delle pubblicazioni in cui vediamo meglio quanto la sua dottrina anti–autoriale dell’architetto e intellettuale, tanto raccomandata nei saggi critici e libri teorici, non tralasciasse di dare spazio alla costruzione di una mito–autobiografia. Dai suoi diversi scritti e libri a tema autobiografico che affiancano la produzione «dottrinale» dei saggi, trapela inoltre l’ammirazione senza pari di Gregotti per il sommo umanista Leon Battista Alberti, non solo per le poche ma superbe architetture che questi realizzò, ma ancor più per l’analoga, estesa produzione letteraria, che spazia dal racconto (Autobiografia, le Intercenali…) al trattato disciplinare (De pictura, De re aedificatoria…), dal libro di documentazione architettonica (Descriptio urbis Romae), sino al discorso morale (De familia, De iciarchia…), in un intreccio con cui l’Alberti annunciava, meglio di chiunque altro, l’integrazione della funzione intellettuale nella figura dell’artista «moderno» e il suo mandato pubblico di «consigliere del principe» (lui lo fu addirittura di tre papi!) quale antica forma di discorso pubblico dell’intellettuale (un tema di storia culturale che meriterebbe maggiore attenzione).

Ma come dovremmo valutare, a questo punto, le opere di architettura di Gregotti, che egli con vezzo retorico diceva essere figlie di un lavoro collettivo? Un lavoro di gruppo che non impedì, nel corso della sua lunga carriera, che vari soci e collaboratori se ne andassero sbattendo anche la porta, causa l’egolatria con cui egli fagocitava idee e contributi dei collaboratori, sino ad attribuirsi lavori che in buona sostanza non gli sono ascrivibili. Viene in particolare da qui l’aura di «antipatico» che, in modo simile all’amico Umberto Eco, negli anni ne appannerà almeno in parte l’immagine. Pochi giudizi critici gli facevano ad ogni modo piacere come quelli per esempio che «he was perhaps a less talented designer then Carlo Aymonino and Giancarlo De Carlo». Gregotti, in nome dell’autore collettivo (mai disgiunto tuttavia dal suo cognome maiestatico apposto su ogni progetto) rifuggiva infatti categoricamente la ricerca stilistica di una architettura talentuosa, bella, «soggettiva», preferendovi e imponendo ai collaboratori il metodo, ossia un’architettura quale esito necessario dei principi morfologici cari all’autentico architetto del moderno, che – come sentenziava Mies – «non conosce problemi di forma ma problemi di costruzione». Questi principi verranno riassunti da Gregotti sotto la formula di «tradizione del moderno», per quanto arricchita, rispetto alla stagione dei grandi protagonisti del primo Novecento, da quel rapporto contestuale di continuità dialogica con l’eredità storica che il suo «maestro» Rogers aveva sancito persino nel dare nel 1954 alla rivista il titolo di «Casabella–Continuità». Ne deriverà la contrapposizione di una architettura come modificazione a una architettura come novità – come egli non smetterà di proclamare a chiare lettere in svariate pubblicazioni. Tra i tanti lavori della Gregotti Associati realizzati tra fine anni 1970 e primi anni Duemila, non mancano per questo esempi di architettura talentuosa, pensata con concessioni stilistiche e «soggettive», magari lasciando un po’ di libertà ad alcuni soci e collaboratori: penso al centro culturale di Belem a Lisbona, al teatro d’opera di Aix–en–Provence, allo stadio di Agadir, alla sede Pirelli in Bicocca e al suo «raddoppio» nella sede della Banca Lombarda a Brescia… Ma il vero capolavoro resta la trasformazione dell’area Pirelli alla Bicocca. E lo resta e resterà proprio per quella sua architettura come modificazione, per quell’apparente mancanza di stile e novità, per quella sua mediocritas modulare, per quell’austerità «berlinese» di città produttiva che si modifica in ossequio al tracciato e alla morfologia del precedente palinsesto industriale. Gregotti, che aveva sviluppato le sue idee di architettura civile nei decenni della ricostruzione e del miracolo economico spingendole sino a un radicalismo progressivo venato d’avanguardia, con questo grande progetto urbano avviato negli anni 1980, nel momento dunque della trasformazione post-industriale delle nostre città, alla Bicocca ha disegnato, con i suoi molti collaboratori, una sorta di «autobiografia del Novecento», il secolo industriale agli sgoccioli che andava suggellato con un fiore tardivo della «tradizione del moderno».

Nel suo libro, Ciccarelli non tralascia infine la parabola in qualche modo discendente dell’ultimo Gregotti, che a partire dagli anni Duemila vediamo inoltrarsi, un libro dopo l’altro, in «an increasingly defensive theoretical and design position, polarised on an incompatible opposition beetwen a supposed legacy of the ‘modern architecture’ to be preserved and a ‘postmodern’ or ‘contemporary’ condition to be rejected». Non voleva insomma sentir ragioni che al post–industriale dovesse corrispondere un cambiamento di canone deviato sul post–moderno. L’adesione sin dagli anni 1960 del suo Cultural Project alla «teoria critica» della cosiddetta scuola di Francoforte (più Adorno che Benjamin, con a seguire autori come Habermas e lo stretto amico Touraine) evolverà in posizioni sempre più dottrinarie e manichee, tanto da far scrivere a Umberto Eco: «Se qualcuno ancora insistesse nel chiedere che cosa sia il postmoderno in architettura, ispirandoci ai padri della teologia negativa potremmo rispondere: “Hai presente Gregotti? Ecco, tutto il contrario”» (Umberto Eco, Sulla fine del design, in Festschrift per gli ottant’anni di Vittorio Gregotti, Skira, Milano 2007). Nello stesso volume celebrativo provavo anch’io a dire qualcosa che non fosse un semplice saluto, e, pur senza caricare il colpo, nel mio contributo – Sotto le riviste il trattato – raccontavo dell’attrazione fatale di Gregotti per la postura dottrinaria, una postura che, in modo lento ma irrevocabile, ne andava ingabbiando sino all’ostinazione dogmatica la figura di architetto–intellettuale. Di tale parabola io sono stato testimone diretto, avendo collaborato con Vittorio Gregotti per oltre vent’anni, dapprima nella redazione di «Casabella» e poi come «sherpa» per gli strumenti di comunicazione dello studio Gregotti Associati. E credo sia stato proprio quella mia condizione di sherpa, un giorno in cui per qualche motivo non sopportavo più il nostro homo intellectualis, ad avermi suggerito un’immagine alquanto caustica: Gregotti mi ricordò la Firenze del 1400, passata dai trattati dell’Alberti alle prediche del Savonarola.