Lou Salomè: una finzione reale

Né romanzo né biografia, Lou Salomé. Amare la vita (Feltrinelli, 2025) (LS) di Susanna Mati è un “improvviso-fantasia” che ha l’intenzione di ri-raccontare, con felice identificazione, il romanzo della vita di Lou Salomé, ripercorrendo le tracce scritte dall’autrice. «La “vita di Lou” è orchestrata direttamente da lei. La sua vita, se la scrive lei stessa – interpretando, esaltando, correggendo, passando accuratamente sotto silenzio: insomma, creando. Sicuramente, la sua più grande opera di scrittrice, pensatrice e donna libera: Lou è innanzitutto l’autrice della propria vita» (LS, p. 15) E ancora: «Rimane il fatto che le ormai numerose narrazioni della vita di Lou non possono che fare tutte il suo gioco: sono costrette a seguire, volenti o nolenti, le linee guida tracciate da lei stessa» (LS, p. 15). Ne scaturisce un “non-romanzo”, dalle vibrazioni romantiche e metafisiche, che si legge come la più “favolosa” delle avventure biografiche. La “finzione” del libro di Susanna nasce dalla “finzione reale” che Lou inventa di se stessa, costruendo il proprio archetipo di libertà femminile tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. «Quale uomo può trattenere la donna che ha sete di conoscenza?» (LS, p. 111).

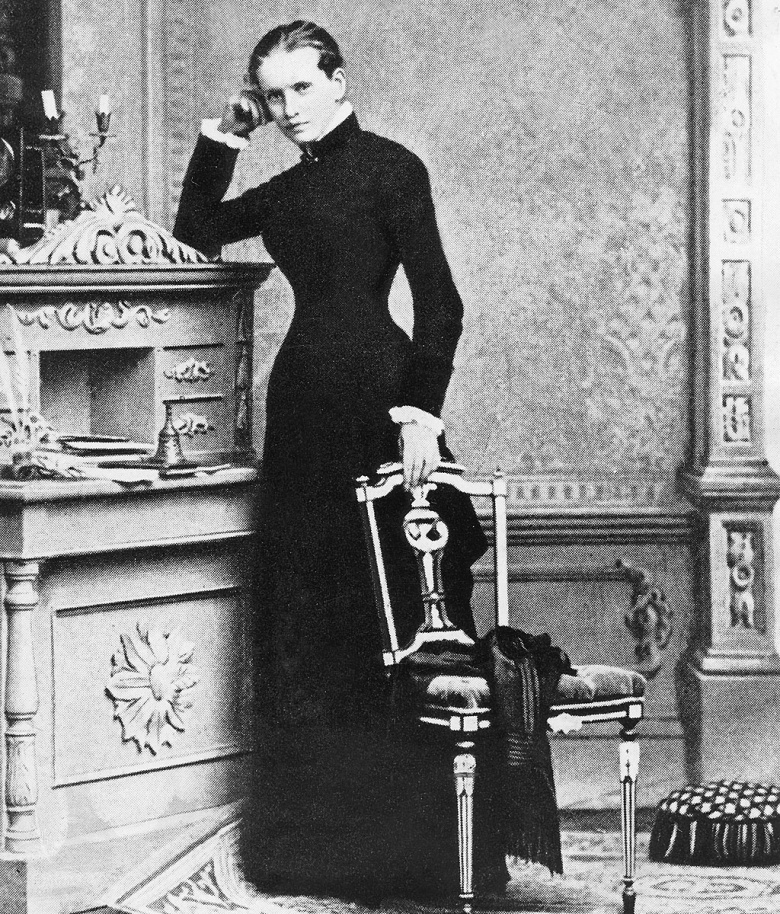

Lou Salomé è, in questo senso, un esempio di pura libertà. Quando dà alle fiamme, nel 1934, buona parte dei suoi archivi letterari, non compie un gesto malinconico di resa al mondo: seleziona ciò che i posteri dovranno leggere ed elimina il resto, senza nessuna esitazione. La sua opera di “epurazione” non è dissimile da quella di un’artista che decide di buttar via ciò che non serve e di tenere il “meglio”, per sé e per i posteri. Persona e personaggio, Lou consegna al mondo non la vita che le è accaduta ma quella che lei sceglie di mostrare. «Lou, “estranea alle istanze del potere” (Michaud, p. 402) e che mai ha badato ai suoi interessi, ci lascia del tutto senza giudizi, senza parole, senza morale. Impossibile, ridicolo “giudicare” la vita nella nostra posizione di viventi – riconoscerà alla fine anche Nietzsche. Nessun giudizio morale è possibile per questa natura dotata, forte, straordinaria, che ha vissuto esattamente come le pareva – nei limiti inesorabilmente imposti a ognuno; resta l’impossibilità di un commento etico, moralistico sulla vita di una donna potente, schietta, originale, luminosa. Lasciamo agli altri ogni valutazione: come si fa a valutare una potenza della vita? Che vi piaccia o meno, eccola, dunque, lei, Lou, la vita. «Ecce domina – voilà une femme».

Sono ovviamente i ricordi personali il centro dell’opera di Lou (Lebensrückblick, 1951, trad. ital. Sguardo sulla vita. Ricordi, SE 2017 (SR). I ricordi, soggetti al suo potente lavoro di selezione, sono la sola verità che lei ci permette di cogliere, quando les jeux sont faits. La scrittura dei suoi ricordi è l’organizzazione narrativa della propria vita, che lascia alcune tracce e ne cancella altre, inventando una favolosa, intelligente simulazione. I capitoli della sua vita narrata sono le scene del suo romanzo-vita come potrebbe accadere se noi avessimo girato, da registi, una grande quantità di materiale e poi, al montaggio, decidessimo di gettarne via la maggior parte, operando una censura soggettiva perché il film appaia nella luce in cui vogliamo che appaia. Se una Emily Dickinson cancella la propria vita perché risplenda – autonoma, originale, eccezionale – la sua opera, Lou Salomé compie il percorso opposto: sacrifica l’eventuale opera che avrebbe potuto inventare, e di cui non sappiamo né sapremo nulla, alla creazione, esatta e modellata come una scultura, della propria vita, in sé e fuori di sé – una creazione irreale ma, come ogni irrealtà, assoluta e vera.

Personaggio mai spontaneo, natura cerebrale, appassionata, metafisica, Lou appare viva e potente all’incrocio con tre figure essenziali della modernità (Nietzsche, Rilke, Freud), incontrate da lei, donna reale, in momenti diversi della sua vita. Ma occorre chiarire subito il tono spavaldo e individuale della sua esistenza, dove nessun “noi” sorregge il suo spirito, nessun gruppo o comunità politica e religiosa giustifica le sue intuizioni: «l’impolitica Lou non ha la minima idea di chi sia in realtà questo “noi”, questo partito ideale e filosofico; per quel che la riguarda, conosce qualcosa soltanto dell’”io”. E Lei non può vivere secondo un modello, e nemmeno potrà mai essere un modello per chicchessia, bensì costruirà la propria vita a sua immagine, costi quel che costi, senza aver alcun principio da affermare, semmai qualcosa di ben più mirabile, qualcosa che arde di vita ed esulta e vuole manifestarsi» (LS, p. 57). L’ego di Lou Salomé è modellato su questo dionisiaco abbandono alla vita. E abbandono, nel suo caso, non significa adesione a qualche eros ma, al contrario, controllo dell’eros. Lou non permette all’altro di “rapirla” dentro un rapporto nel quale lei possa perdere il controllo: in ogni istante, è padrona di sé e del suo pensiero: vuole non avere bisogno dell’altro ma tenerlo accanto a sé, usarlo come strumento di conoscenza dal quale ricavare nuove esperienze di libertà per se stessa, di originalità intellettuale.

L’incontro con filosofi come Nietzsche, con scrittori come Rilke, con psicoanalisti come Freud, accrescerà la potenza del suo ego: si sentirà viva e amica, intimamente, emotivamente, proprio con le maggiori personalità del suo tempo. «Nasce da questa inquieta aspirazione un’esperienza che pare, secondo Lucilla Albano, un’”ininterrotta testimonianza biografica”, dotata di un’oggettiva impronta autobiografica, diaristica, memorialistica, come provano i libri su Nietzsche (1894), Rilke (1928), Freud (1931), nei quali Lou si esercita nella comprensione dei suoi amici in quanto donna. Ma “la verità intima e privata – che in molti non smettono di voler cercare – si lega a una verità “romanzesca” o “romanzata”; e subito la biografia diventa racconto, creazione Dichtung dell’autrice» (LS, p. 110). In tempi di biopic cinematografici la figura di Lou si presenterebbe, in un film dedicato alla sua vita, come un caleidoscopico e vertiginoso mazzo di carte-trucchi-interpretazioni. Susanna Mati, nel suo libro, non cerca qualche inesistente segreto, nella vita e nell’opera di Lou Salomé, ma espone la sua persona per quella che è: donna che vuole sapere, studiare, esplorare la vita, fino al massimo possibile delle sue capacità, “filosofa pratica di stile antico, catapultata agli inizi del contemporaneo (LS, p. 111), posseduta dal desiderio di conoscere ma riluttante all’amore erotico, considerato “niente più che uno stimolo fisico e intellettuale alla creazione”.

È una caratteristica di Lou Salomé trovarsi al centro di incroci intellettuali fondamentali, potenti e tragici, come nel caso del suo rapporto con Nietzsche e della biografia scritta per lui. Scrive Fabrizio Coscia, in Suicidi imperfetti: «Il 3 gennaio 1889, a Torino, getta le braccia al collo di un cavallo sferzato a sangue dal vetturino e scoppia a piangere disperatamente. Forse il celebre episodio è una leggenda, ma quel che è certo è che dopo quel giorno il filosofo si chiude in casa e inizia a spedire biglietti farneticanti ad amici, conoscenti e personaggi celebri […] Viene ricoverato prima in una clinica psichiatrica a Basilea poi trasferito dopo una settimana nell’ospedale universitario di Jena, sotto le cure dello specialista Otto Binswanger, che gli diagnostica una “paralisi progressiva […] Sei anni prima, Lou von Salomé ha pubblicato una biografia su di lui, accolta positivamente dai critici, dove riconosce l’importanza fondamentale e rivoluzionaria della teoria dell’”eterno ritorno” […] Ma Nietzsche, quando esce il libro, è già perso nei suoi vaniloqui da pazzo» (SI, p. 113-114). Per Lou Salomé il filosofo tedesco non deve essere un personaggio speculativo e razionale ma un creatore di intuizioni sulla natura umana che traversino la sua psiche e il suo stesso corpo: «...con la figura del filosofo-creatore, Nietzsche si riavvicina alle sue precedenti concezioni metafisiche, divenendo […] un inventore della verità, non colui che la rinviene archeologicamente […] Con un gesto di forza, con un atto della volontà, si pone dentro alle cose il significato che queste, in se stesse, non possiedono; da scopritore della verità quale è stato considerato finora, il filosofo diventa in certa misura un inventore della verità» (LS, p. 106). Non archeologia ma invenzione: è questo il progetto vitale di Lou Salomé, il suo considerare la realtà non come luogo di ragionamenti esatti ma come irradiazione di metamorfosi e simboli.

La triade Rilke-Nietzsche-Freud, dove lei è personalmente coinvolta con saggi, lettere, riflessioni, è uno dei nodi essenziali della sua esistenza. Ma non attendiamoci riflessioni critiche scientificamente attendibili sull’uno o sull’altro: ciò che conta, per lei, è essere vissuta letteralmente vicina a loro, e con la sua parola aver testimoniato, in prima persona, chi per lei sono stati Rainer, Friedrich, Sigmund. Si potrebbe commentare: è una grande fortuna, per una donna del suo tempo, avere conosciuto, e non superficialmente, l’autore delle Elegie Duinesi, il creatore di Ecce Homo, l’inventore di L’interpretazione dei sogni. Ma si deve aggiungere: lei c’è stata perché ha voluto esserci, perché nella sua idea di donna libera è inscritta la necessità e l’audacia di assaporare i migliori frutti della sapienza del suo tempo attraverso l’opera e la vita delle persone più geniali, che lei stessa ha conosciuto e ha avuto il potere di influenzare. Non dimentichiamo che Lou Salomé, come psicoanalista, ha esercitato l’arte del conoscere/curare i dolori e le persone, e Freud stesso la considerava “il poeta della psicoanalisi”.

«A Monaco, il 12 maggio 1897, la trentaseienne Lou von Salomé incontra il poeta ventunenne René Maria Rilke, presentatole da Jakob Wassermann; i due si conosceranno meglio un paio di giorni dopo a teatro» (LS, p. 175); «La forza, la penetrazione e l’intelligenza di Lou innescano subito un’influenza creativa positiva sul poeta a seguito del loro incontro. Molto presto, grazie al contatto con lei, René avverte subito la necessità di un cambiamento nella sua poesia…»; «Grazie al suo influsso, tutta la poesia di Rilke cambia, persino la sua grafia; René riesce così ad avvicinarsi a un sentimento più autentico della natura, ma ancor più del creaturale. Molta poesia giovanile verrà distrutta dai due, di comune accordo. Ma, per prima cosa, Lou lo ribattezza […]: il femmineo nome René, voluto dalla madre, si trasforma nel raro Rainer che in tedesco si pronuncia come il comparativo di rein (reiner=più puro)» (LS, p. 176). Davvero è stupefacente come Lou Salomé continui a creare non inventando un’opera sua bensì cambiando letteralmente la realtà, in questo caso il nome stesso di uno dei poeti più celebri del Novecento. Rainer Maria Rilke viene ri-battezzato da Lou Salomé con la virilità del nuovo nome, nella vocazione irrinunciabile a una totalità che non cede mai a codici già stabiliti. Se una regola non rispetta la forza e la giustizia della vita, va cambiata: il confronto con l’altro è fondamentale, in Lou Salomé, sempre per andare un passo oltre, per reinventare la propria energia vitale.

«Freud, in una lettera del 30 luglio 1915, sottolinea gentilmente le loro divergenze, apprezzando “l’arte che lei possiede di andare al di là di ciò che viene detto, di completarlo e farlo convergere su un un punto lontano. Naturalmente non sempre La seguo. Così di rado avverto il bisogno della sintesi” […] Una variante di queste osservazioni è nella lettera del 23 marzo 1930, Berggasse 19: “Io intono una melodia, di solito assai semplice, e Lei vi aggiunge le ottave più alte; io separo le cose e Lei riunisce in un’unità superiore ciò che è stato separato”» (LS. p. 261). La confessione di Freud sulla propria difficoltà nell’elaborare una sintesi è illuminante. Lou Salomé esercita, con le sue lettere, una funzione maieutica: mette lo psicoanalista viennese Freud di fronte a una sua “difficoltà” personale, lo fa parlare di una “questione intima”: il prediligere l’incompiuto alla sintesi. Lou Salomé si è insinuata nelle sue riflessioni guidandole a un livello più maturo di consapevolezza, a delle “ottave più alte”.

Quando Lou Salomé morrà, il 5 febbraio 1937, Freud parlerà di lei come di una donna straordinaria, per l’autenticità e l’armonia della sua natura, una donna a cui le debolezze femminili erano estranee o comunque superate. Forse il giudizio di Freud ci appare oggi parziale: Lou non era estranea alle debolezze umane ma le ha sempre incorniciate in un ritratto di sé dove la fragilità dell’io è sconfitta dall’amore incondizionato per una vita coraggiosa, audace, assoluta. Il centro della sua opera è la costruzione della propria, personale verità, sia essa affidata a pagine scritte come a intime confidenze di amici: è verità che comprende la consapevole manipolazione della realtà biografica a favore della mitobiografia di donna eccezionale e irripetibile, mercuriale esploratrice delle proprie molteplici identità e libera “attrice” della sua realtà emotiva e concreta: «...il motto forse più autentico della sua esistenza, che ha governato la vita e la morte di Lou, ce lo riferisce il biografo Peters, grazie a una delle sue preziose informazioni confidenziali ricevute da testimoni all’epoca ancora viventi: “Tutto osare – non aver bisogno di nulla”». (LS. p. 326)

Libri citati:

Fabrizio Coscia, Suicidi imperfetti, Editoriale Scientifica, Napoli 2024 (SI).

Lou Salomé, Lebensrückblick, 1951 (trad. ital. Sguardo sulla vita. Ricordi, SE, Milano 2017).

Susanna Mati, Lou Salomé. Amare la vita (Feltrinelli, Milano 2025) (LS)

Leggi anche:

Lou Andreas-Salomé | Amore. Il punto di vista delle amebe