Conversazione con Marcel Cohen / Edmond Jabès: dal deserto al libro

La prima edizione italiana del volume di Edmond Jabès Dal deserto al libro. Conversazione con Marcel Cohen era apparsa nel 1983. Irreperibile da tempo, l’opera ricompare adesso in una nuova versione ampliata (Milano, Edizioni degli animali, 2021) che, rispetto alla precedente, offre un colloquio in più, una prefazione di Antonio Prete, tre testi di Gianni Scalia e alcune illustrazioni aggiuntive, tra cui cinque acquerelli di Teresa Iaria. Ad essere in causa non è una normale raccolta di interviste, ma il frutto di un lavoro di elaborazione svolto da Jabès e Cohen al fine di evitare sia la freddezza di risposte formulate direttamente per iscritto, sia le imprecisioni o approssimazioni tipiche della parola orale. È dunque un volume costruito con sapienza, che non manca di efficacia espositiva né di intensità riflessiva.

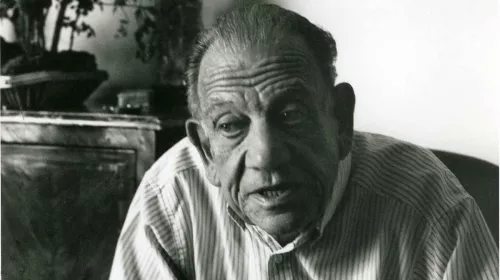

Quando era apparso in Francia, nel 1981, l’autore aveva già alle spalle un’abbondante produzione, nella quale i titoli principali erano costituiti da opere articolate in più volumi, i sette del Libro delle interrogazioni (1963-73) e i tre del Libro delle somiglianze (1976-80). Si trattava di testi poetici in senso lato, ma capaci di sottrarsi a ogni genere letterario prestabilito, in quanto l’autore utilizzava, a seconda dei momenti, i versi, la narrazione, il dialogo, l’aforisma. Benché tali libri fossero stati notati e apprezzati dalla critica, le vicende biografiche di Jabès erano ancora poco note. Da qui la particolare attenzione ad esse rivolta da Marcel Cohen nell’indirizzare le sue domande a Jabès.

Lo scrittore ha quindi modo di ricostruire le esperienze salienti della sua vita: la nascita in Egitto, la morte di una sorella a cui era molto affezionato, l’incontro già dall’adolescenza con colei che poi diverrà sua moglie, la lettura dei grandi autori francesi (in particolare Rimbaud e Mallarmé), le prime prove di scrittura poetica sotto la guida attenta di Max Jacob, le frequentazioni solitarie del deserto non lontano dalla capitale egiziana. E già qui si fa strada il nesso, o il passaggio, indicato nel titolo del volume. Infatti, per Jabès, così come il deserto è un luogo concreto con precise caratteristiche e nel contempo un’immagine del vuoto, la medesima oscillazione vale riguardo al libro, «in cui tutto è possibile attraverso una parola che crediamo di dominare e si rivela infine il luogo del suo fallimento. Tra questi due significati estremi stanno tutte le metafore che la parola può ispirare. Nessuna la penetra veramente e fra questo tutto e questo nulla si iscrive l’insondabile apertura con cui alla fine si confronta ogni scrittore, ogni lettore».

Il poeta esercita la professione di agente di cambio, potendo coltivare solo nel tempo libero la sua passione per la letteratura. Il Cairo, però, è all’epoca una città culturalmente vivace, che ospita spesso scrittori francesi in visita (tra cui Gide, Soupault, Michaux e Caillois): egli ha dunque modo di incontrarli e a volte, come nel caso del critico Gabriel Bounoure, di stabilire con loro un durevole rapporto di amicizia. Benché non sia religioso, l’ebreo Jabès frequenta in maniera occasionale la sinagoga. Stranamente, la sua famiglia possiede la cittadinanza italiana, e in effetti lui, pur essendo francofono, conosce bene la nostra lingua ed è collaborando con amici italiani che svolge un’attività di militanza antifascista negli anni Trenta e Quaranta. L’avvento al potere di Nasser, divenuto primo ministro nel 1954 e più tardi presidente della repubblica, complica la vita degli ebrei egiziani, che si trovano esposti a un clima di crescente antisemitismo. Ciò induce Jabès, nel 1957, a lasciare il paese e a trasferirsi con la famiglia a Parigi, città in cui risiederà per il resto della vita.

Egli si sente ormai un esiliato, uno straniero, cosa in cui vede, come confessa a Cohen, «la rivelazione del mio destino profondo: la conferma, anche, del destino collettivo degli Ebrei». Questa sensazione di sradicamento, di non appartenenza, è alla base della produzione letteraria matura di Jabès, dunque della svolta impressa al suo stile con l’inizio del lavoro ai volumi che andranno a comporre Il libro delle interrogazioni. Mentre le sue precedenti raccolte poetiche risentivano ancora dell’influsso di Jacob e del surrealismo, ora la sua scrittura, pur conservando un certo gusto per la metafora, acquista un tono più serio e meditativo. Come notava uno dei primi grandi lettori di quest’opera, Jacques Derrida, «in Il libro delle interrogazioni, la voce non si altera, l’intenzione non si interrompe, ma l’accento si fa più grave. Una possente e antica radice viene esumata e su di essa una ferita senza età viene messa a nudo […]: si tratta di un certo ebraismo inteso come nascita e passione della scrittura. Passione della scrittura, amore e resistenza della lettera, in cui è difficile distinguere se il soggetto è l’Ebreo o la Lettera stessa».

L’inserimento nella realtà della metropoli francese si rivela difficile sul piano materiale, e costringe Jabès a svolgere per molti anni un mestiere a lui poco congeniale, nel settore della produzione di film pubblicitari. Tuttavia egli instaura rapporti di amicizia con scrittori come Leiris, Char, Blanchot ed entra in contatto con la casa editrice Gallimard, che più tardi pubblicherà le sue opere principali. Ma il passato non passa mai del tutto, e ad esempio il vedere, su un muro parigino, delle scritte antisemite risveglia nel poeta traumi precedenti e offre uno degli spunti per l’elaborazione della storia, raccontata per frammenti, dei due amanti infelici Sarah e Yukel (lei tornata folle dai campi di sterminio, lui suicida a seguito di quest’evento), che costituisce uno dei temi più significativi del Libro delle interrogazioni. Nell’opera, però, si incrociano temporalità diverse, come dimostra la frequente presenza di detti attribuiti a rabbini immaginari, che si presume siano vissuti secoli prima e che spesso enunciano idee eterodosse rispetto a quelle della religione ufficiale. È come se le loro voci risorgessero dalle profondità del tempo: «Un poco alla volta emergevano, si può dire da una memoria anteriore, lembi di frasi, di dialoghi. Senza saperlo, ero all’ascolto di un libro che respingeva tutti gli altri e che evidentemente non dominavo. Un libro che interrogavo mentre scrivevo, e che aspettavo si formasse da questa stessa interrogazione»

Il titolo dell’opera non ha nulla di casuale, nel suo privilegiare le domande rispetto alle risposte. Si tratta infatti di una tendenza insita nella tradizione da cui Jabès proviene. Un grande conoscitore di essa, Gershom Scholem, ha sostenuto: «Questa, “ebraica”, domanda […] non conosce alcuna risposta, cioè la sua risposta deve essere di nuovo essenzialmente una domanda; non vi è il concetto di risposta nell’ebraismo inteso nel suo senso più profondo. Non vi sono nella Torah né domande né risposte. La parola ebraica per risposta è teshuvah, che è correttamente tradotta come “replica”, “ritorno”, cioè alla stessa domanda, che riceve un nuovo inizio e così in certo modo ritorna. Di qui diviene facilmente comprensibile il principio della dialettica talmudica». E in effetti nei libri di Jabès non mancano i riferimenti, perlopiù indiretti, al Talmud o alla Qabbalah, anche se quello a cui si sente più vicino è, per usare una sua espressione, un «ebraismo dopo Dio».

Ma l’assenza di Dio non va intesa come un dato di tutto riposo, perché da un lato non impedisce di continuare a interrogare il Libro con l’ostinazione e la sottigliezza tipica dei rabbini, e dall’altro spinge a ulteriori riflessioni: «Poco a poco, questa assenza divenne l’assenza, l’assenza da noi stessi, l’assenza d’origine col favore della quale si fonda ogni creazione. L’abisso, insomma». In tal senso, Jabès non è lontano dalla mistica o dalla teologia negativa, quali si sono sviluppate anche in ambito cristiano. In base al noto principio di Borges secondo cui «ogni scrittore crea i suoi precursori», sembra proprio di leggere il poeta egiziano quando si incontrano in Angelus Silesius versi come i seguenti: «Dov’è la mia dimora? Dove non siam né io né tu. / Dove il mio fine ultimo, cui devo giungere? / Dove nessun fine si trova. Ove dunque mi volgerò? / Ancora oltre Dio, a un deserto, devo tendere». Tuttavia il vuoto non è mai assoluto, perché rimane qualcosa con cui confrontarsi: «L’uomo, che si tratti della Bibbia o di opere profane, è solo davanti al testo. Non abbiamo altra realtà se non quella che ci conferiscono i libri. È anche una delle vie dell’ebraismo. Ed è anche la mia, nei rapporti quotidiani con le opere che prediligo».

Oltre la lettura, esiste naturalmente la scrittura. Infatti Jabès rifiuta, proprio come Paul Celan, di accettare l’infelice frase di Adorno secondo cui «scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie». Dopo la Shoah, infatti, la poesia resta non soltanto possibile, ma anche necessaria, purché conservi in sé coscienza dell’accaduto: «Si deve scrivere a partire da questa spaccatura, da questa ferita continuamente riaperta». Ciò spiega il fatto che le opere jabesiane, prima fra tutte Il libro delle interrogazioni, figurano tra le testimonianze più alte di come si possa parlare, in maniera sofferta ma per nulla retorica, di un evento storico che, per il suo carattere estremo, parrebbe dover indurre al silenzio. Inoltre, il miglior contravveleno nei confronti del totalitarismo e dell’odio razziale sta nel comprendere e valorizzare nozioni come quelle a cui Jabès dedicherà più tardi opere specifiche: ci riferiamo a Il libro del dialogo, Il libro della condivisione e Il libro dell’ospitalità. A suo giudizio, non si tratta semplicemente di tollerare chi è diverso, perché se è vero che «ci arricchiamo solamente attraverso lo sforzo compiuto per raggiungere “l’altro”», tale sforzo deve tendere non ad assimilarlo a noi, ma piuttosto ad «accettare “l’altro” nella sua estraneità, nella sovranità della sua differenza».

Tutto questo, in un certo senso, riguarda anche la condizione dello scrittore. Egli infatti, «a misura che si immerge nella scrittura, ha l’intuizione del libro», per quanto ciò che intuisce non sia l’unico libro per lui possibile (o addirittura il Libro assoluto sognato da Mallarmé), bensì il fatto che «non c’è un libro nel libro, ma innumerevoli libri». È quel che Jabès ha sperimentato proprio a partire dal Libro delle interrogazioni: «Di qui la sua forma, le sue rotture. Dovevo, in qualche modo, inseguirlo al di là delle sue esplosioni, là dove non c’è più appartenenza, né luogo, né somiglianza». Esiste dunque il rischio, che nondimeno va affrontato, «di aprire infinitamente il libro al libro», ossia di accettare che l’opera che si sta scrivendo cerchi e trovi da sé la propria forma, e nel contempo favorisca il dischiudersi di opere ulteriori. Questo spiega anche il fatto che, per quanto i volumi di Jabès comportino elementi narrativi, non si avvicinano mai alla forma del romanzo. In esso, a suo giudizio, «tutto accade come se l’autore, unico padrone del gioco, occultasse il libro a vantaggio dei suoi personaggi. […] Il libro per lui è soltanto uno strumento. In nessun momento il romanziere ascolta la pagina, il suo bianco e il suo silenzio».

Nel corso degli anni Settanta e Ottanta, le opere di Jabès cominciano ad avere una grande risonanza anche al di fuori della Francia: tradotte in varie lingue, diventano oggetto di studio da parte dei critici e gli procurano significativi riconoscimenti. Ai due cicli di libri già citati vengono ad aggiungersene altri due, Il libro dei margini (1975-84) e Il libro dei limiti (1982-87), più alcuni volumi isolati. È proprio uno di questi, ossia Uno straniero con, sotto il braccio, un libro di piccolo formato, apparso nel 1989, a offrire lo spunto per un’ulteriore breve serie di domande di Marcel Cohen, cui Jabès risponde nel testo Lo Straniero, incluso nella nuova edizione di Dal deserto al libro. Quando Cohen gli chiede di parlare dell’evoluzione del suo pensiero, lo scrittore non nega che esso possa aver subito dei cambiamenti nel corso dei decenni, ma aggiunge: «Ciò che scriviamo conserva la memoria di ciò che un tempo abbiamo scritto. […] Ogni nuovo libro mi dà l’occasione di interrogare i precedenti; come se ognuno di essi fosse una tappa del percorso. Il mio percorso dal libro al libro in cui la mia vita si lascia leggere».

D’altro canto, benché nel volume del 1989 Jabès rinunci a esprimersi tramite personaggi d’invenzione, ciò non significa che ora parli direttamente di sé. Infatti, «se la parola nasce dal vissuto dell’autore, essa fa presto a staccarsene; poiché è unicamente parola che rivela, sempre giovane, di un vigore e una temerarietà a tutta prova. Di qui lo slittamento e l’amara delusione di non essere, nelle parole, nient’altro che colui che esse forgiano per se stesse». È dunque lecito affermare che il libro, nel suo farsi, si produce e produce il suo firmatario, per poi permanere – letto da molti o da nessuno – dopo di lui. Un’effettiva esperienza della scrittura esiste solo quando colui che vi si dedica sa cogliere quel che c’è di arduo, o addirittura di impossibile, nell’atto stesso che sta compiendo. E tuttavia non per questo la scrittura si arresta, perché, come spiega appunto Jabès, «ogni scrittore degno del nome sa che scrivere è impossibile, ma che deve passare oltre questa impossibilità».

Nota bibliografica

Oltre a Dal deserto al libro, gli altri volumi jabesiani citati, e disponibili in traduzione italiana, sono: Il libro delle interrogazioni, Milano, Bompiani, 2015; Il libro delle somiglianze, Bergamo, Moretti & Vitali, 2011; Il libro del dialogo, Napoli, Pironti 1987 e Lecce, Manni, 2016, Il libro della condivisione, Milano, Cortina, 1992; Il libro dell’ospitalità, Milano, Cortina, 1991; Il libro dei margini, Firenze, Sansoni, 1986; Uno straniero con, sotto il braccio, un libro di piccolo formato, Milano, SE, 1991. Per le restanti citazioni, cfr. Jacques Derrida, La scrittura e la differenza, Torino, Einaudi, 1971; Gershom Scholem, Giona e la giustizia e altri scritti giovanili, Brescia, Morcelliana, 2016; Jorge Luis Borges, Altre inquisizioni, in Tutte le opere, vol. I, Milano, Mondadori, 1984; Angelus Silesius, Il pellegrino cherubico, Firenze, Lorenzo de’ Medici, 2018; Theodor W. Adorno, Prismi, Torino, Einaudi, 1972.