Orwell contro i veleni della storia

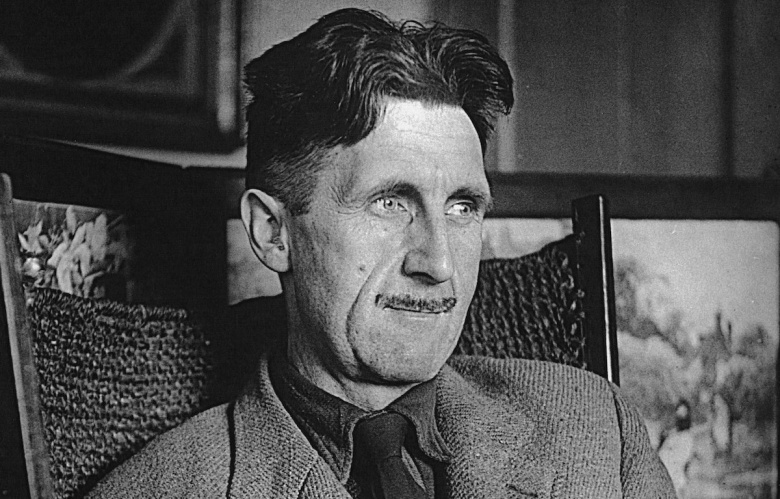

Non so dire se questo libro, Una boccata d’aria (Feltrinelli, 2025) sia davvero il più riuscito di Orwell, come credeva lui e come confermano molti illustri critici. Leggendolo ho cercato di collocarlo in una dimensione temporale familiare. Lo faccio sempre, almeno quando è possibile. La storia di Ciccio Bowling potrebbe essere la storia di mio nonno, partito diciottenne per il fronte della prima guerra mondiale, così come generazionalmente anche Orwell potrebbe essere mio nonno. Non cercherò qui di ritrarlo come persona, ricordando soltanto il suo vero nome, Eric Arthur Blair, e neppure mi dilungherò sui suoi saggi e romanzi, in parte perché troppo famosi (1984, La fattoria degli animali) in gran parte perché del tutto sconosciuti ai non specialisti, come per esempio la bella raccolta di saggi Nel ventre della balena, Bompiani 1996, a cura di Silvio Perrella. (Ma che tristezza pensare che una delle trasmissioni tv più squallide di sempre si chiami Il Grande Fratello…). Dirò soltanto che mi ha sempre stupito veder trasformato l’autore che ha scritto il più bel libro sulla guerra civile spagnola (Omaggio alla Catalogna, per me il suo capolavoro) in un aggettivo e sentirlo citare così spesso e con una certa familiarità da parte di generazioni di intellettuali italiani che con lui non avevano proprio niente da spartire. Orwell e Camus sono i punti di riferimento e i modelli teorico-politici che mi hanno sempre guidato nelle mie riflessioni attorno al complicato, fruttuoso, infinito, contraddittorio e soprattutto quasi inesplorato rapporto tra letteratura e storia. Non esistono romanzi storici e romanzi a-storici, tutti navigano nel tempo. E del tempo, alla fine, i giudici sono proprio gli scrittori, i più grandi manipolatori del tempo per definizione e per mestiere. Di solito, e giustamente, si affronta la questione guardando a oriente, alle letterature più imponenti e indiscutibili. Nicola Chiaromonte, forse il pensatore italiano della contemporaneità più rilevante, affonda le sue principali riflessioni storico-filosofiche su Tolstoj e su Guerra e Pace. Quindi polemizza inevitabilmente con i pensatori di scuola marxista, soprattutto con Sartre, e con la sua schematica rappresentazione della storia, se Dio vuole ormai quasi scomparsa. Alla sua meditazione orientale mancava soltanto un nome: quello di Vasilij Grossman, e un titolo: Vita e destino. Quando studiavo questo profondo testo di Chiaromonte (Tolstoj e il paradosso della storia), che sono andato a rileggere nel bellissimo Meridiano voluto da Raffaele Manica, sono sprofondato letteralmente in una lunga citazione della quale Chiaromonte quasi si scusava per la sua lunghezza, ma che in effetti è di un’importanza cruciale. Così scriveva Lévi-Strauss in Il pensiero selvaggio: «Ciò che rende possibile la storia è il fatto che un certo sottogruppo di avvenimenti si trova ad avere, per un periodo determinato, approssimativamente lo stesso significato per un certo numero d’individui. La storia non è dunque mai LA storia, ma sempre una storia-per. Essa è parziale anche quando pretende di non esserlo, in quanto è inevitabilmente limitata, e questo è ancora un modo d’essere parziale. Nel momento in cui ci si propone di scrivere la storia della Rivoluzione francese, si sa già (o si dovrebbe sapere) che una tale storia non potrà essere, simultaneamente, e allo stesso modo, la storia del giacobino e quella dell’aristocratico. Per definizione, questi due modi di totalizzazione (dei quali ciascuno è antisimmetrico all’altro) sono ugualmente veri. Bisogna dunque scegliere tra due partiti: tenersi principalmente a uno dei due modi o a un terzo (giacché ne esiste un’infinità) e rinunciare a cercare nella storia una totalizzazione d’insieme di totalizzazioni parziali; oppure riconoscere a tutti uguale grado di realtà; nel qual caso però si finirà con lo scoprire che la Rivoluzione francese, quale di solito se ne parla, non è mai esistita.» Il commento di Chiaromonte:«Non è tanto perché confuta radicalmente la tesi di Sartre, secondo cui la storia è l’unica dimensione autentica dell’uomo, che si è voluto dare per esteso il ragionamento di Lévi-Strauss, quanto perché, contro Sartre, lo scienziato afferma e rivendica la piena legittimità di quello che egli chiama il «pensiero selvaggio» o, come si diceva prima di lui, la «mentalità primitiva». Infatti, per poter fare della storia il solo terreno della conoscenza autentica, Sartre si è trovato a dover sostenere che, un po’ come gli animali secondo Descartes, i cosiddetti primitivi, popoli senza storia, non sono capaci di pensiero. Egli scrive, ad esempio, che l’analisi fatta da un indigeno dell’isola di Ambryn nella Nuova Caledonia, delle regole matrimoniali vigenti nella sua tribù tracciandone lo schema sulla sabbia “non è evidentemente un fatto di pensiero, ma unicamente un lavoro manuale guidato da una conoscenza sintetica che in esso non si esprime”. Per analogo motivo Sartre considera il lavoro dell’etnologo come il tentativo di evadere dalla storia (cioè dalla lotta di classe) assumendo un atteggiamento estetico» (Chiaromonte, Tolstoj e il paradosso della storia).

Qualcuno troverà curioso l’accostamento Orwell-Chiaromonte che però non è affatto immotivato. Li unisce la terribile esperienza della guerra civile spagnola, dove hanno conosciuto con la stessa intensità il disgustoso spettacolo della violenza nazi-fascista che soccorreva il golpista Franco, e l’altrettanto disgustoso spettacolo dello stalinismo (internazionale ma soprattutto italiano) che di fatto in corso d’opera era più alleato di Franco che dei rivoluzionari catalani e spagnoli. C’è un doppio trauma, che li unisce, lo stesso rancore per ogni tirannide. Confesso che non avevo mai letto il romanzo di Orwell che sto recensendo: Coming Up for Air. Avendo a che fare con uno scrittore di razza ero sicuro che mi avrebbe sorpreso e così è stato. Incredibile che sia stato scritto subito dopo l’esperienza della guerra civile spagnola. Coming Up for Air, tradotto (perdendo non poco) con Una boccata d’aria, è nello stesso tempo romanzo d’invenzione ma anche autobiografico, nel senso della fedeltà antropologica agli esclusi dagli scranni più alti della società. Andrea Binelli, che lo ha tradotto e introdotto egregiamente, descrive così l’autore di quegli anni: “Nell’estate del 1937, al ritorno dalla Spagna, amici e parenti lo trovano sfibrato dal freddo, dalla fame e dalla privazione di sonno patiti nelle trincee aragonesi. Una condizione cui non giova lo sparo di un cecchino fascista che gli ha trapassato la gola senza ucciderlo e nemmeno quel suo caratteristico fumare senza sosta.” Così nasce il singolare personaggio dell’obeso George Bowling detto ovviamente Ciccio Bowling. Certo non un rivoluzionario, anzi direi quasi un opportunista, che si autodestina a mestieri prima servili (commesso) e poi un po’ sciacalleschi, diventando convincente venditore di polizze per pezzenti. La lunga prima parte del libro ci racconta la sua infanzia e la sua adolescenza, trascorsa in una famiglia che vive di un piccolo commercio di granaglie, con dignità ma in un lento inevitabile declino. La prima guerra mondiale lo coinvolgerà ma in un modo abbastanza ridicolo in territorio francese, cioè dimenticandolo in una postazione militarmente inutile. Solo una cannonata occasionale lo ferirà leggermente garantendogli addirittura il grado di sottotenente. Non cambierà la sua appartenenza sociale (in Inghilterra le classi sono ancor oggi le classi!) potrà salire di pochi gradini, arrivando alle sospirate sei sterline di stipendio, con tanto di casetta da acquistare pagando rate infinite. Se c’è una passione da segnalare nel giovane (e non ancora Ciccio) Bowling è la passione per la pesca, passione non ricambiata dai pesci a dire il vero, e fatta soltanto di sogni mai realizzati, che lo accompagneranno anche durante la guerra, nell’episodio più audace della prima parte. Bowling diventerà Ciccio dopo il matrimonio: due figli, una moglie davvero poco desiderabile, una dentiera nuova, un solo amico un po’ matto con il quale scambiare due parole. Un modesto bilancio per un quarantacinquenne. L’amico è un professore di latino e greco, Porteous, incapace di vivere un presente del tutto inadeguato ai suoi occhi rispetto alle vicende della Magna Grecia. Della minacciosa presenza di Hitler il professore dice infatti: “giusto un avventuriero, gente come quella va e viene. Effimera, puramente effimera!” E questo perché “non c’è mai niente di nuovo sotto il sole…”

Più che anticipare gli eventi gli scrittori sono importanti perché li interpretano vivendoli dall’interno. Grossman ci spiega la resistenza dei russi contro l’invasione nazi-fascista, indipendentemente da Stalin, precedentemente alleato di Hitler e in fondo assai simile a lui. Questa separazione, tra popolo e dittatore ci spiegherebbe anche il presente, cioè la restaurazione di Putin, che ha riportato al potere la vecchia classe dirigente corrotta e violenta del secolo scorso, ora dimentica della superficialità ideologica dello stalinismo e vagamente neo-zarista. Grossman ci suggerisce l’atteggiamento che un occidente democratico dovrebbe avere con i russi: nessuno vuole invadervi o modificare il vostro destino, non temete qualche nostro Generale deficiente che non conta nulla. Amiamo la Russia, liberatevi dai vostri oppressori e governatevi come meglio credete. L’accostamento Stalin-Hitler (a cui oggi possiamo aggiungere Putin senza esitare) viene in mente anche a Ciccio. «Non ero sicuro di sapere cosa significasse “effimero” ma decisi di non perdere il filo: “secondo me ti sbagli, Hitler è qualcosa di diverso, e lo stesso vale per Gio Stalin. Non sono come i personaggi dell’antichità che crocifiggevano le persone, gli tagliavano la testa e via torturando per il semplice piacere di farlo. Puntano a qualcosa di nuovo, qualcosa che non si è mai visto prima.»

Anche Kafka aveva percepito questo “qualcosa di nuovo” che stava arrivando. Che si nascondeva dietro le illusioni di chi credeva di combatterlo. “Vedo già dietro di loro i loro nuovi padroni” aveva detto Kafka al giovane Janouch osservando il corteo di operai e rivoluzionari inneggianti alla rivoluzione d’ottobre: cito spesso questo aneddoto nei miei articoli e non mi stancherò mai di farlo. Quel veleno, quelle metastasi ideologiche della storia sono ancora attive nel nostro mondo, dal cuore dell’Europa (movimenti neonazisti della ex Germania orientale) ai Balcani, fino alla devastazione del sogno sionista di Israele.

I giovani, ingenui e assurdi, rivoluzionari del POUM che accolgono Orwell nella caserma Lenin di Barcellona, il Grossman-Strum di Vita e destino, il modesto impiegato Meursault in Lo straniero di Camus, come prima di loro lo smarrito Fabrizio Del Dongo a Waterloo, sono tasselli minori della Storia ma l’ossessione della verità li trasforma in testimoni essenziali, dell’assurdità, della Storia, ma anche dell’insaziabile desiderio di comprenderla.

Il nostro Ciccio Bowling, avvertendo istintivamente la minaccia della catastrofe, cerca di rifugiarsi nel passato. Torna a Lower Binfield, nei luoghi della sua infanzia, senza confessarlo neppure alla moglie. Una boccata d’aria, soltanto questo progetta. Certo, senza escludere un’avventura, ma non capiterà. Il laghetto da pesca che sognava di raggiungere non esiste più: è diventato una gigantesca buca piena di rifiuti e i pochi alberi attorno servono soltanto a nascondere lo scempio. Il resto è stato devastato, fagocitato dall’immensa metropoli che si avvicina con le sue casette tutte uguali. Non può far altro che sbronzarsi, e guardare gli aerei militari che sorvolano la città preparandosi alla guerra. A uno di loro sfugge addirittura una bomba, che uccide tre persone. «Sta per scoppiare la guerra. Nel 1941, così dicono. E ci sarà un sacco di vasellame rotto, piccole case sventrate come pacchi postali e le budella del segretario del responsabile contabile sparse sul pianoforte che sta acquistando a rate. Ma sono cose che hanno importanza, alla fine? Vi dirò cosa mi aveva insegnato il soggiorno a Lower Binfield, ed è questo: tutto ciò accadrà. Tutte le cose che vi passano nell’anticamera del cervello, quelle da cui siete terrorizzati, quelle che vi illudete siano soltanto incubi o che accadano esclusivamente nei paesi stranieri: le bombe, le code per il cibo, i manganelli di gomma, il filo spinato, le camicie colorate, gli slogan, i faccioni enormi, le mitragliatrici che sputano proiettili… Tutto ciò accadrà.»

Leggi anche:

Marco Belpoliti | George Orwell, Omaggio alla Catalogna