Storia dei fulmini e delle tempeste

Appartengo a una generazione per cui lo studio della storia, almeno al liceo, è stata soprattutto quella evenemenziale, legata cioè ai grandi avvenimenti, alle guerre e alle battaglie, ai monarchi, ai grandi politici e condottieri. Solo sullo sfondo, spesso relegata in appositi riquadri dei manuali, la storia materiale e di lunga durata, quest’ultima legata ai modi in cui le diverse civiltà si sono evolute ed organizzate nel tempo e nell’ambiente. Inaspettatamente, avrei incontrato questa storia più avanti – quella di March Bloch, Jacques Le Goff, Fernand Braudel – quando lo studio della scienza dell’alimentazione mi avrebbe lasciato scoperto le domande su cosa fossero le diverse tradizioni alimentari. Non più forme di folclore culinario – come avevo sempre creduto – ma vere e proprie sintesi culturali operate dalle diverse popolazioni in cui la conoscenza dei propri bisogni si univa a quelle dell’ambiente, del territorio e delle sue risorse. Era una sintesi e una selezione culturale quella che riguardava la storia dell’alimentazione di ogni popolazione. Trovavo nella storia materiale un nesso tra una visione scientifica e una umanistica delle diverse “civiltà del cibo”.

Più in generale, nella storia di lunga durata, il procedere umano è sempre un confronto con il “teatro” in cui tutto avviene: l’ambiente, gli elementi fisici, chimici, biologici di cui è costituito e ancora più in generale gli elementi geologici e meteorologici; tutto fa da sfondo mutevole e dinamico allo scorrere delle vicende delle diverse civiltà.

Può appartenere a questo quadro Storia del mondo in dieci tempeste di Vincenzo Levizzani appena stampato da Il Saggiatore. È l’occhio del fisico dell’atmosfera e del climatologo quello che scorre molte pagine della storia, tutte in genere famose e cruciali per i destini a venire. Negli ultimi anni peraltro, la divulgazione attraverso la televisione ha agito nel raccontare il lato nascosto delle vicende storiche, aldilà della versione raccontata sui libri di testo, quella evenemenziale appunto.

Chi non ha mai sentito, visto, magari letto della caduta dell’impero romano sotto la pressione delle popolazioni nomadi del nord in cerca di migliori pascoli, oppure della sconfitta di Napoleone a Waterloo e dell’influenza della pioggia sull’efficacia dell’artiglieria francese, o ancora della tempesta atlantica che rese vana la grandezza dell’Invencible Armada così come la sottovalutazione dell’inverno russo da parte di Napoleone e in seguito di Hitler?

Ci sono anche pagine della storia meno note in cui l’indagine climatologica offre nuovi spunti di analisi come nel caso della grave siccità del 1788 sui raccolti di cereali in Francia, antefatto di una carestia con sullo sfondo già i prodromi della rivoluzione francese.

Queste e molte altre “curve” della storia sono viste e riesaminate attraverso lo sguardo della climatologia e delle sue principali variabili. Riesaminate con gli strumenti e le misure del fisico dell’atmosfera e in cui i dati statistici, i numeri offrono solidi appigli a ipotesi con cui “riscrivere” diverse pagine di storia.

Ma in questo percorso di conoscenza rimangono comunque “vuoti” enormi, sono quelli relativi alla conoscenza del clima sul lungo termine, vale a dire l’impatto sulla terra non solo dei fattori meteorologici (legati alle condizioni dell’atmosfera di cui da tempo abbiamo ampi dati) ma anche di quelli geologici, oceanografici, astronomici che tanto hanno impattato sul pianeta. Su tutti, l’evento più noto è quello dei “diluvi universali” che probabilmente più volte si sono presentati sulla terra e di cui diverse civiltà hanno conservato traccia. Del diluvio o dei diluvi non c’è una sola possibile spiegazione ma le ipotesi restano varie e spaziano dallo scioglimento di grandi masse glaciali a uno tsunami provocato da un immenso meteorite.

Quello di uno sguardo volto alle grandi mutazioni climatiche più che all’eccezionalità di eventi meteorologici è la parte che può più interessare, oltre la curiosità di poter riscrivere battaglie ed eventi passati. Vincenzo Levizzani ne accenna alla fine del testo quando ad esempio si interroga sul rapporto tra turismo e cambiamenti climatici, con il turista alla ricerca dell’ultimo paradiso perduto, degli ultimi giorni di un ghiacciaio, di un’isola. Una contraddizione evidente la nostra se si pensa al livello di inquinamento e consumi che il turismo di massa e l’over tourism sono in grado di generare quotidianamente.

Ma questo, forse, per quanto marginale, è anche la prova indiretta quanto superficiale di una consapevolezza: il mutamento climatico per l’antropizzazione del pianeta non é più qualcosa che si affaccia saltuariamente nella mente del consumatore o peggio qualcosa da ignorare sull’onda di pulsioni e tentazioni negazioniste. No, un pianeta e un clima ben diverso è alle porte e vi ci stiamo tuffando dentro, non fosse altro per le moltitudini che in altre parti del mondo premono per raggiungere il nostro livello di benessere e di consumi.

Resta comunque alla fine della lettura, la conferma di un senso del tempo e della storia umana che appare sprofondare, letteralmente affogare nella storia del pianeta. Soprattutto oggi, quando come non mai la scienza appare in grado di descrivere il passato così come immaginarci un probabile futuro.

Dentro questo senso del tempo, oggettivo e per niente consolante, ogni evento della storia, le diverse civiltà, anche le più profonde e durature, appaiono essere quelle che sono, nient’altro che comparse sul tempo astronomico e geologico.

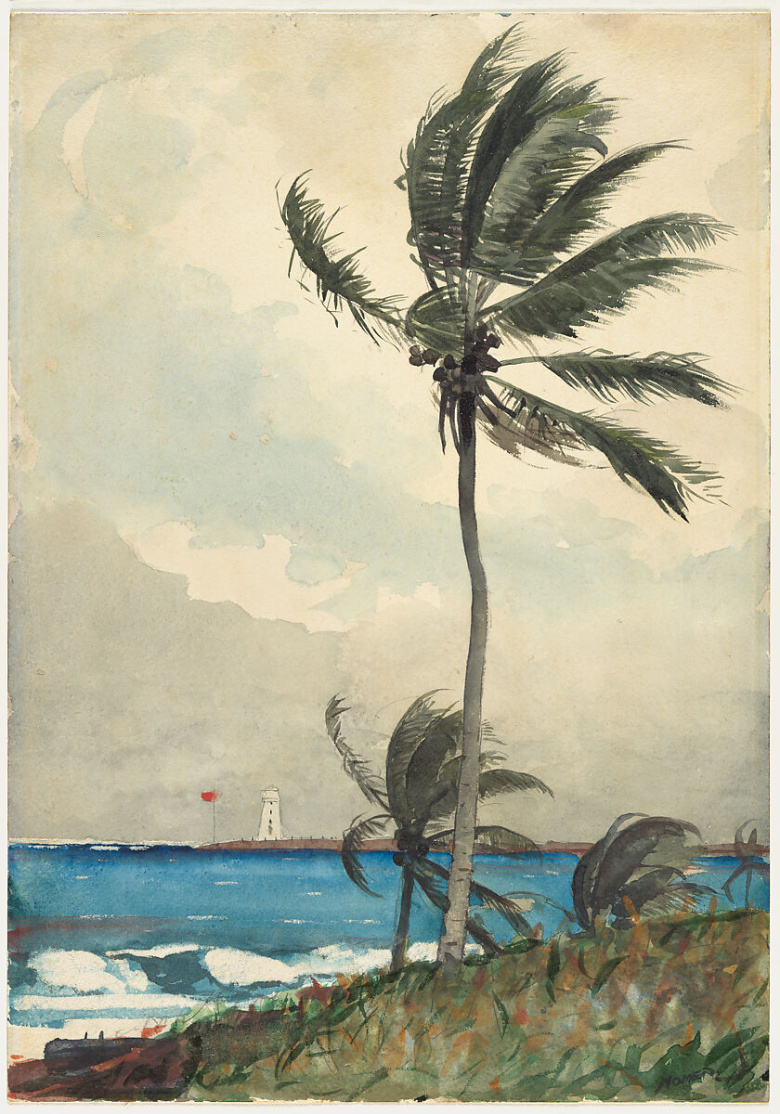

In copertina, Hurricane, Bahamas, Winslow Homer.