Piazza Garibaldi

Esce in dvd il documentario di Davide Ferrario, Piazza Garibaldi. Il film, nato da un’idea di Marco Belpoliti, è stato scritto da Ferrario e Giorgio Mastrorocco.

Un Garibaldi extra

Cosa c’è nel dvd di Piazza Garibaldi oltre al film nella versione che è stata distribuita nelle sale? Ci sono circa 45 minuti di materiale montato ma non finito nel film; una sorta di “terzo tempo” eliminato non perché non fosse interessante ma perché – essendo il sottoscritto un fedele seguace del principio di E.A. Poe secondo cui i prodotti culturali devono essere consumati in una sola seduta (“session”) – non mi sembrava saggio caricare ulteriormente un film complesso che durava già 105 minuti.

Qui vi segnalo alcuni brani a cui sono affezionato e che trovo particolarmente interessanti. A cominciare dalla visita a un negozio di abiti da sposa di Palmi in Calabria (“Temptation’s Gallery” campeggia sull’insegna), che ci si palesò come una cattedrale scendendo dall’Aspromonte. Credo che girare documentari sia soprattutto serendipity, porsi nella condizione di ricevere ciò che il destino ti manda, piuttosto che perseguire l’illustrazione di certe idee o tesi. E fu un sentimento del genere a spingerci dentro il negozio a intervistare il proprietario e a filmare le prove di una giovane promessa sposa (incinta). A un certo punto chiesi al proprietario come andava il business; e lui, onestamente, confessò che non si poteva lamentare. Si sa che al sud le nozze sono una faccenda che coinvolge centinaia di persone. Ma disse anche che sarebbe durata ancora al massimo una decina d’anni. “Perché?”, chiesi incuriosito. “Perché i matrimoni li pagano i genitori” rispose lui. “I giovani i soldi non li hanno. E quando finiranno i soldi della generazione prima, chi lo troverà più il denaro per sposarsi?” Una profezia fatta da una prospettiva molto particolare, certo: ma illuminante sui destini del paese, più di una conferenza sulla demografia o di una dichiarazione di Elsa Fornero.

Un altro incontro notevole (e strabordante) fu con Antonio Ciano, vicesindaco di Gaeta. A Gaeta c’eravamo finiti senza molta convinzione. Il nostro viaggio “garibaldino” aveva la sua fine naturale a Teano: ma è pur vero che, dopo la battaglia del Volturno, la guerra con i Borboni non era finita. Ritiratisi a Gaeta, la città fu posta sotto assedio dall’esercito sabaudo fino alla resa. È una parte della storia d’Italia considerata marginale. Alcuni memorialisti garibaldini la ricordano come una specie di “gita militare”, un’appendice quasi meccanica a un’epopea ben altrimenti eroica. A sentirla raccontare da uno di Gaeta, però, le cose cambiano. Fu un assedio sanguinoso, con migliaia di morti civili; e del tutto sproporzionato per le forze in campo. I piemontesi avevano cannoni che colpivano molto più lontano di quelli degli assediati, per cui uno si figura una specie di Vietnam, con l’esercito regio nei panni degli americani. Solo che qui non vinsero i più deboli… Ciano poi si lanciò in una durissima invettiva che potremmo definire neoborbonica: pronunciata da uno con una specchiata carriera di dirigente e amministratore comunista alle spalle, dava e dà la misura delle tortuosissime strade su cui si inerpica oggi il dibattito politico nel paese.

Altro passaggio affascinante è quello dedicato alla religione. Avevamo scelto di non parlarne, ma di “mostrare”. Per cui a un certo punto ci eravamo messi in fila con i pellegrini durante l’ultima ostensione della Sindone a Torino: e quello trovate in questo pezzo di film non montato. Ci sono le attese, le facce, i mormorii, le preghiere, i panini mangiati prima di entrare in chiesa, i flash dei telefonini davanti al sacro velo – tutto quello che fa del cattolicesimo in Italia un fatto sociale, prima che religioso.

Ma il pezzo a cui mi è più dispiaciuto rinunciare è la storia di Lia Corna, nipote di Giuseppe Tironi, il trombettiere dei Mille, uno di quelli che non tornò alla natia Bergamo e si fermò a Portici, diventando “meridionale”. Una lapide sulla sua vecchia casa ricorda cosa fece per la cittadinanza di lì durante un’epidemia di colera. L’idea era quella di portare Lia a Napoli a cercare la casa dell’antenato e di andare a parlare con quelli che adesso abitano lì. Non c’era niente di preparato, solo la voglia di tirare una pietra nello stagno e vedere cosa sarebbe successo. Come era prevedibile, non successe niente di spettacolare: ma questo incontro tra il Nord e il Sud nel nome di una memoria condivisa è un passaggio toccante e, nella sua semplicità, indimenticabile.

Davide Ferrario

Statisti, mummie e immortali

Nella confusa campagna elettorale di queste settimane, si è tornati a disquisire di “statisti”: la definizione, si sa, esercita un certo fascino fra i politici italiani, che spesso tuttavia difettano delle conoscenze storiche necessarie per evitare cattive figure. Ma la scadenza elettorale si avvicina e le ragioni della propaganda, pur legittime, finiscono per produrre affermazioni sconcertanti, rivalutazioni improvvide, autoproclamazioni paradossali.

Durante la preparazione di Piazza Garibaldi, fra il 2009 e il 2010, è stato per me inevitabile approfondire lo studio della figura del Generale e della vicenda storica e politica che lo ha visto protagonista per circa un trentennio, prima e dopo il compimento dell’unificazione nazionale.

Verso la fine dell’estate del 2010, a riprese del film quasi ultimate, un articolo di Marco Belpoliti su La Stampa mi aveva indotto a tornare su alcuni aspetti della figura di Garibaldi, quegli stessi che – insieme a molte altre considerazioni – avevano indotto Mario Isnenghi nel 2007 a definire Garibaldi un rivoluzionario disciplinato.

Belpoliti recensiva in quell’articolo Anatomia di un istante di Javier Cercas e rifletteva sugli eroi della ritirata, uomini politici del ‘900 che si sono dimostrati capaci – all’occorrenza – di fare un passo indietro, inclini alla rinuncia per il bene pubblico, addirittura propensi a smantellare quanto costruito in un’intera vita, se necessario. E tuttavia dotati della fermezza indispensabile per governare in momenti difficili. E quindi, in buona sostanza, flessibili sempre.

Il primo a scrivere di eroi della ritirataera stato H.M. Enzensberger su El Pais nel lontano 1989, un mese dopo la caduta del Muro: i nomi erano quelli di Gorbaciov, Jaruzelski e Suarez. Quello stesso Adolfo Suarez, primo ministro, che insieme a Santiago Carrillo, segretario del partito comunista spagnolo, e al generale Gutierrez Mellado, era rimasto in piedi e a testa alta nel parlamento di Madrid, il 23 febbraio 1981, a sfidare i golpisti del colonnello Tejero, mentre tutti gli altri deputati si nascondevano sotto i banchi dell’aula, come ci ricorda Cercas nel suo bellissimo libro.

Troppi nomi e troppe citazioni, lo so, mi spiace. Torniamo a Garibaldi.

Siamo nelle settimane successive all’incontro di Teano (26 ottobre 1860 - Taverna Catena): Vittorio Emanuele II prende personalmente il comando delle operazioni contro Capua e Gaeta e i garibaldini vengono fatti attestare nelle retrovie (a Calvi); il 7 novembre il re fa il suo ingresso a Napoli con Garibaldi al suo fianco; il 9 Garibaldi parte per Caprera a bordo del Washington; l’Ammiraglio Persano avrebbe voluto salutarlo con salve di cannone ma il regolamento lo proibiva (essendo il re in città); a Persano, che il giorno prima andò a salutarlo, Garibaldi dice: “Ecco Persano, degli uomini si fa come con gli aranci: spremutone il sugo sino all’ultima goccia, se ne getta la buccia in un canto”.

Aprile 1861: il governo Cavour propone lo scioglimento dell’esercito meridionale, il 18 Garibaldi interviene in Parlamento e pronuncia il famoso discorso: “Tutte le volte che quel dualismo(fedeltà al re e nazione armata, ndr) ha potuto nuocere alla gran causa del mio paese, io ho piegato e piegherò sempre… ma non posso stringere la mano a chi mi ha fatto straniero in patria(Cavour, ndr).” Dopo due giorni di accese discussioni, passa la proposta Ricasoli, che accoglie in minima parte le richieste di Garibaldi (che non torna in aula e rinunzia a votare…).

14 maggio 1862: i fatti di Sarnico. Francesco Nullo e i suoi decisi a marciare sul confine austriaco vengono arrestati su ordine del primo ministro Rattazzi e rinchiusi a Brescia e Bergamo; la folla manifesta sotto le carceri e a Brescia la truppa spara: tre morti e 4 feriti; Garibaldi si assume la responsabilità dell’azione di Nullo. In Europa l’emozione è enorme, in Italia gli animi si dividono; il 3 giugno se ne discute alla Camera e Garibaldi non si presenta ma in una lettera afferma che quei giovani “non avevano altra missione che addestrarsi alle armi”.

29 agosto 1862: Aspromonte. Garibaldi ordina ai suoi di non sparare sui bersaglieri di Pallavicini (lì mandato dal generale Cialdini, che disprezzava Garibaldi); più tardi – 18 dicembre – ancora convalescente per la famosa ferita, scrive da Pisa al Direttore del “Diritto”, Giuseppe Civinini: “…io prevedevo diffidenze, soprusi, umiliazioni, sì, umiliazioni, poiché è umiliante servendo la causa santa del proprio paese il doverlo fare in consorzio d’un mascherato dispotismo. […] I rappresentanti del trono predicarono pure conciliazione, ma la conciliazione del padrone col servo, ed anche a tanto sarebbe giunta la rassegnazione nostra, se chi governa avesse voluto procedere fino al compimento dell’edificio”.

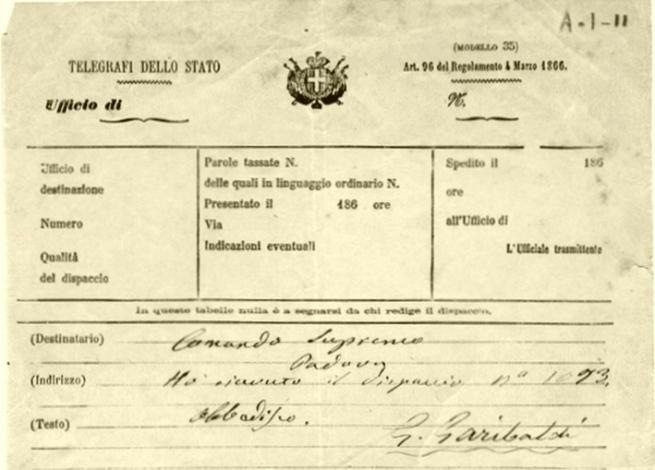

Furono davvero tanti i rospi ingoiati dal Generale in quel difficile decennio postunitario: a quelli già ricordati, andrebbero aggiunti l’ordine di La Marmora di fermare l’avanzata su Trento, il 9 agosto del 1866, cui fu risposto con il celebre telegramma “obbedisco”; l’arresto a Sinalunga il 24 settembre 1867 e l’accompagnamento coatto a Caprera; l’arresto a Figline e la detenzione nel Forte di Varignano dopo i fatti di Mentana, nel novembre del ’67.

Verrebbe da dire che le virtù prima ricordate, propensione alla rinuncia, flessibilità e consapevolezza delle ragioni storiche del proprio tempo, il nostro Garibaldi avesse finito per apprenderle ed esercitarle davvero bene. Come si dovrebbe richiedere ad ogni statista, immagino. Eppure, ancora oggi la nostra lingua associa al nome di Garibaldi azioni e comportamenti che denotano improvvisazione e avventatezza, come “muoversi, attaccare alla garibaldina”. I luoghi comuni, si sa, non conoscono date di scadenza nell’uso comune di ogni lingua.

A questo punto usciamo dal film, perché forse vale la pena accennare a un altro protagonista della storia politica nazionale, questa volta del ‘900. Mi riferisco al bersaglio preferito dai polemisti che detestano la Storia: il perfido, inaffidabile e doppiopesista Palmiro Togliatti, che nella primavera del 1944 torna in Italia dopo il lungo esilio in Unione Sovietica. Imbarcato ad Algeri sulla nave Ascania, giunse in vista del Vesuvio il 27 marzo, nel giorno stesso in cui un’enorme massa di fumo e una pioggia di cenere sottile, provocate da un’eruzione del vulcano, oscuravano la vista della città. Scrisse più tardi che “il volto della patria, di nuovo raggiunta dopo diciotto anni di esilio, aveva qualcosa di apocalittico”.Togliatti aveva il compito di spiegare ai comunisti intransigenti, come Velio Spano, e agli altri partiti antifascisti, che era dannoso in quel momento insistere sull'abdicazione del re e sull'avvento della repubblica. Quei problemi potevano attendere la fine della guerra e, nel frattempo, stare al governo era meglio che starne fuori: questi in sostanza i contenuti della “Svolta di Salerno”. A proposito di flessibilità.

Sempre in materia di flessibilità, oltre che di una buona dose di spregiudicatezza, Togliatti torna a distinguersi tre anni dopo, il 25 marzo 1947, quando – dopo una complicata discussione – l’Assemblea Costituente vota l’art.7.

Scrive Piero Calamandrei (Il Ponte, anno III, n. 4, aprile 1947): “il voto favorevole dato dai comunisti alla formula confessionale proposta dai cattolici è stato un dono senza contrattazione e talmente gratuito, che i cattolici non solo non avevano fatto nulla per procurarselo, ma avevano fatto tutto quanto era in loro per liberarsene. Essi speravano di poter riuscire a portare alla vittoria il loro articolo colle sole loro schiere, colle milizie della fede, senza ricorrere ad impure alleanze contaminatrici (pensate alla umiliazione che avrebbe provato Goffredo di Buglione se per liberare il Santo Sepolcro avesse dovuto farsi dare una mano da un esercito di saraceni...). (…) Votando a favore dell'art. 7 i comunisti hanno spezzato in mano dei democristiani l'arma più potente che questi stavano affilando contro di loro per la prossima lotta elettorale. Questa è stata del resto la spiegazione che un deputato comunista mi ha dato, sia pure in tono scherzoso, del loro voltafaccia:

–Abbiamo voluto evitare che nella prossima campagna elettorale i democristiani ci possano rappresentare come anticlericali...

–Ma non temete che così qualcuno possa combattervi come alleati dei clericali?

–Certo questo accadrà. Ma saranno voti che andranno ai socialisti...”

La fermezza, infine, insieme alla consapevolezza del bene comune.

Il 14 luglio 1948 Togliatti, appena uscito da Montecitorio, viene gravemente ferito dalla calibro 38 – per fortuna un ferrovecchio – dello studente in giurisprudenza Antonio Pallante .

La notizia dell'attentato si diffonde in tutto il Paese con il giornale radio delle 13, e ovunque la reazione dei lavoratori è immediata: scioperi spontanei, occupazioni delle fabbriche, cortei, scontri con le forze dell'ordine, assalti alle prefetture, alle questure e alle sedi dei partiti di governo.

L’operazione chirurgica alla nuca di Togliatti va a buon fine: appena uscito dall’anestesia il segretario del PCI ripete il suo invito alla calma (“Scellerati… che non facciano fesserie”)ed impone ai luogotenenti Secchia e Longo, che dirigono il partito in un momento così drammatico, di fermare la rivolta: il passaparola che si rincorre attraverso la rete delle sezioni di partito è “Non perdete la testa”.Il 16 luglio il clima di rivolta sembra essersi ormai placato (la ribellione aveva lasciato sul terreno una ventina di morti e decine di feriti), e il 19 luglio Togliatti, ancora dal letto d’ospedale, rivolge al Paese parole tranquillizzanti: “Le mie forze non sono ancora molto grandi, però sono fuori pericolo e assicuro tutti i compagni che a suo tempo saprò essere al mio posto di lavoro…”.

È stata fatta molta retorica su questi episodi, non si può negare, così come va tenuta presente la logica spietata della Guerra Fredda, che in quegli anni costituiva lo sfondo ineludibile di ogni scelta politica. Ma resta l’impressione di una statura e di un senso di responsabilità di cui si sono perse le tracce da tempo.

Piuttosto, per meglio afferrare l’incorreggibile italianità di certi eterni ritorni e inopinati risvegli cui ci tocca assistere con qualche sbigottimento, può forse tornare utile un’altra sequenza di Piazza Garibaldi.

Mi riferisco all’inserto letterario che rende omaggio al genio di Alberto Savinio, che nel 1944 scrisse: “Anche mortalmente colpito, l’Italiano non muore. Non riuscirebbe a morire anche se lo volesse. L’Italiano è nella medesima condizione in cui era il centauro Chirone: è immortale. E non sente noia della sua immortalità, non l’avverte, come non avverte il fluire del sangue nelle vene”. Ne derivano alcuni tratti del carattere nazionale, intimamente “disteso, come una corda lunga e lenta. Pallido di tono. Tenue di sonorità, grigio, sordo”. E lo stereotipo dell’Italiano passionale? E’ una mera apparenza: “Le passioni bruciano, e l’Italiano è incombustibile come il tegamino di coccio refrattario”.

Due anni dopo, ne Il pio Enea (La lettura, 14, 1946), Savinio rincara la dose:

“Simili al mare noi siamo, puliti in superficie e brulicanti dentro di mostri. (…) Escono in superficie i soli fiori colorati di artificio delle radici che lavorano nel grasso umidore del nostro fondo. Ma l’italiano da tanto respinge la profondità che ormai l’ha dimenticata e vive come se la profondità non esistesse neppure, su una superficie dura e piena come su un piedistallo di pietra. ‘Deficiunt domum italicam cellae’. La casa dell’italiano non ha cantine”.

Immemori dunque, cari lettori, immemori e incombustibili. Oltre che immortali, naturalmente. Altro che mummie.

Giorgio Mastrorocco