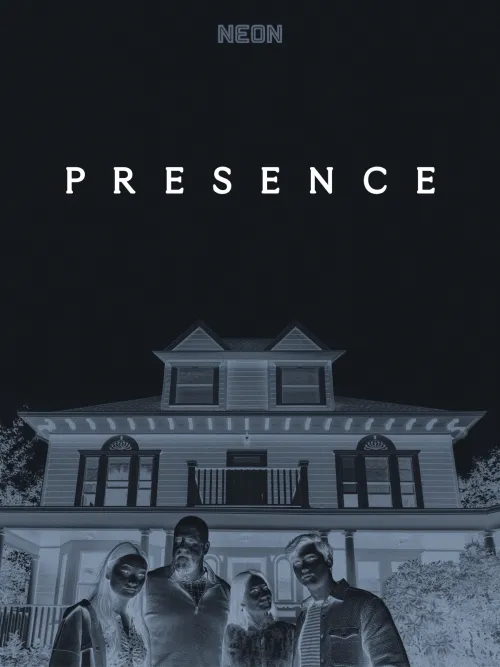

Il fantasma di un’immagine. Presence di Soderbergh

Presence racconta la storia di uno spirito (la “presenza” evocata nel titolo) che alberga una casa in cui si trasferisce la famiglia Payne, ignara della sua esistenza. A poco a poco i nuovi proprietari riescono ad avvertire tale entità e si moltiplicano i contatti fra quest’ultima e i viventi, mentre, nel frattempo, viene svelata l’identità dello spirito e la sua relazione con un membro della famiglia.

Soderbergh sceglie di assumere il punto di vista della “presenza” strutturando il film tramite una serie di lunghi piani sequenza composti da soggettive ultra-grandangolari, realizzate grazie a lenti da 14 mm. Così facendo, le inquadrature rappresentano una porzione di spazio più ampia della normale ripresa cinematografica a cui il pubblico è abituato, generando nello spettatore una sensazione perturbante che perdura per tutto il film. Allo stesso modo, la distanza che il regista interpone fra la macchina da presa e gli attori è mediamente maggiore di quella a cui il cinema hollywoodiano ci ha abituato, come è differente anche il continuo movimento della macchina da presa. Quest’ultima, infatti, incarnando uno spettro, letteralmente volteggia nello spazio in cui è ambientato il film, evitando di fermarsi per osservare i personaggi e le azioni che questi compiono ma preferendo rimanere in movimento seguendo gli attori o, quando questi si siedono o indugiano in una conversazione, producendo dei micro spostamenti al fine di segnalare continuamente allo spettatore la sua presenza e impedire così di diventare trasparente. Lo stesso avviene nei rari casi in cui la macchina da presa si ferma, ad esempio quando il fantasma guarda i Payne mentre si dirigono al di fuori della casa (spazio in cui è confinato lo spettro e dal quale non può uscire): qui il regista sfrutta alcuni espedienti visuali, come le macchie e il riflesso del vetro attraverso il quale la ”presenza” osserva i viventi, per ricordare allo spettatore di stare letteralmente abitando uno sguardo, quello di un’entità spiritica che si trova all’interno del mondo narrativo.

Questo effetto perturbante viene perseguito da Soderbergh anche tramite un montaggio “classico”, finalizzato a rendere intellegibile una trama che, tuttavia, procede lentamente e si caratterizza per la scarsa presenza di svolte narrative significative. I piani sequenza sono dunque collegati in ordine cronologico ma le informazioni che indicano la consequenzialità fra le azioni rappresentate nelle scene sono rare e, inoltre, sono veicolate tramite stralci di dialoghi fra i personaggi, a cui le soggettive del fantasma non danno particolare importanza, dato che compaiono quasi per caso, fra le altre cose che questi piani sequenza spettarli registrano nel loro girovagare e volteggiare per la casa infestata. Il risultato è che i collegamenti fra le scene sono labili, anche perché vengono eluse le indicazioni relative alla distanza temporale fra le sequenze che, dunque, può ammontare a qualche ora o a intere settimane, senza che venga specificato in alcun modo. Dunque, Presence stabilisce un rapporto fra immagini e narrazione opposto a ciò che avviene nel cinema americano mainstream: le prime non sono al servizio della seconda dato che non la illustrano o chiariscono ma, al contrario, è la storia che serve da raccordo per le sequenze, pur nell’importanza secondaria che il film assegna alla raccolta delle informazioni relative alla trama.

Queste piccole ma incisive differenze relative alla messa in scena e al montaggio producono nella visione un’esperienza perturbante, indicando questo termine nella sua accezione freudiana, ovvero la sensazione di disagio e inquietudine provocata dalla presenza di un elemento familiare che viene avvertito contemporaneamente anche come estraneo e spaventoso. Soderbergh utilizza questo espediente per suggerire il punto di vista del fantasma e, al contempo, al fine di introdurre una dimensione metacinematografica: il linguaggio filmico hollywoodiano contemporaneo, caratterizzato da un montaggio finalizzato alla narrazione e da un découpage costituito da inquadrature di breve durata che alterna primi piani (o dettagli) a campi medi e totali, viene evocato per contrapposizione tramite la realizzazione di uno stile che stravolge questo modello. Il regista tratta la grammatica filmica americana odierna al pari del protagonista del suo film, dato che li evoca senza mostrarli, li esibisce (virtualmente) tramite la loro assenza, nella differenza radicale di uno scarto linguistico, di un interstizio posto fra due tipologie stilistiche, ricordando ciò che Deleuze scrisse in L’immagine tempo: “data un’immagine, si tratta di scegliere un’altra immagine che indurrà tra le due un interstizio. Non è un’operazione di associazione, ma di differenziazione. […]. È il metodo del TRA, “tra due immagini”, che scongiura ogni cinema dell’UNO”.

Al contempo, l’elemento metalinguistico di Presence si esplica tramite la rappresentazione del dispositivo cinematografico e, in particolare, della visione dello spettatore. Questi, infatti, coincide con lo spirito che alberga la casa ed entrambi si identificano con “l’occhio” della macchina da presa (la soggettiva, infatti, è l’elemento linguistico su cui si basa l’intero film). Dunque, divengono un puro sguardo, in grado di dominare a piacimento lo spazio (come espresso poco prima, le soggettive volteggiano nella casa) e il tempo (la distanza temporale fra le sequenze non è specificata e può ammontare a ore come a giorni), ma impossibilitato ad interagire con ciò che viene rappresentato. Il fantasma, infatti, come lo spettatore, può solo osservare le vicende dei personaggi senza essere in grado di relazionarsi con loro e il film evidenzia questa dimensione puramente scopica tramite la contrapposizione dialettica fra interno ed esterno: del primo polo fanno parte i vivi, cioè i personaggi (i membri della famiglia Payne), e la storia raccontata; mentre il secondo è costituito dal fantasma, coincidente con lo spettatore, insieme allo sguardo che visualizza la vicenda e che ne permette la rappresentazione.

Presence tematizza entrambe le identificazioni che lo spettatore sperimenta durante la visione di un film: mentre la prima, relativa al processo con cui il fruitore coincide con il proprio sguardo (e dunque con la macchina da presa), viene rappresentata tramite la soggettiva, assurta a figura linguistica privilegiata (anzi, unica) del film; la seconda, invece, riguardante l’identificazione dello spettatore con i protagonisti, viene tematizzata nel finale. Nel momento in cui la famiglia se ne sta andando dalla casa, a seguito dei terribili eventi con cui si conclude la trama, Rebecca Payne (la madre, interpretata da Lucy Liu) si ferma a guardare lo specchio che decora il salotto e qui compaiono sia il riflesso dell’attrice che del fantasma: la soggettiva coincidente con lo spettro trova finalmente un’immagine in cui concretizzarsi.

Infine, Soderbergh attua una riflessione riguardante lo statuto dell’immagine odierna: onnipervasiva e totalizzante, caratterizzata da uno sguardo incessante e ubiquo, rappresentato, ancora una volta, dalla soggettiva grandangolare e dai piani sequenza in cui la macchina da presa non smette mai di muoversi. Da questo punto di vista, Presence si ricollega ad alcuni lungometraggi usciti recentemente nei cinema e caratterizzati dalla stessa riflessione relativa all’immagine odierna, come Black Bag - Doppio gioco, l’altra opera firmata quest’anno da Soderbergh. I due film si legano anche da un punto di vista linguistico, dato che il regista sceglie di iniziare quest’ultimo con un elegante piano sequenza, questa volta in semi soggettiva, cioè ponendo la macchina da presa dietro al protagonista. Il film tematizza l’istanza di controllo totalizzante dello sguardo contemporaneo attraverso una storia che parla di spie (cioè di soggetti la cui finalità è vedere ciò che è nascosto e, al contempo, consapevoli di poter essere in qualsiasi momento osservati da altri agenti segreti) che manipolano costantemente oggetti in grado di rendere onnipresente la propria visione (come le telecamere satellitari capaci di riprendere chiunque in qualsiasi luogo e in ogni momento) o, al contrario, di impedire quella altrui (è il caso dei vetri che vengono schermati tramite un pulsante per sottrarre ciò che contengono a curiosità indesiderate). Dunque, Black Bag veicola la propria riflessione relativa allo sguardo contemporaneo tramite la trama, mentre Presence dà luogo ad una scelta più radicale: la soggettiva, figura linguistica su cui si basa l’intero lungometraggio, permette l’identificazione del soggetto (lo spettatore che coincide con il protagonista - il fantasma) con lo sguardo, cioè con l’argomento della riflessione del regista che, in tal modo, iscrive il suo pensiero nella forma filmica e nella sua grammatica.

Questo è ciò che avviene anche in Here di Robert Zemeckis, l’altro grande film uscito recentemente nelle sale in grado di pensare e di tematizzare le caratteristiche dell’immagine contemporanea, dato che mette in scena una visione pervasiva e assoluta seppur con caratteristiche opposte e complementari rispetto a Presence. Infatti, mentre il film di Zemeckis è caratterizzato da un’inquadratura fissa nella quale si aprono piccoli frame raffiguranti scene appartenenti a epoche differenti, Soderbergh privilegia il movimento continuo della macchina da presa, realizzando dei piani sequenza che vagano continuamente in uno spazio limitato, quello della casa. Here, dunque, mostra uno sguardo immobile ma capace di viaggiare nel tempo tramite il montaggio, così da tematizzare il dominio dell’immagine sul tempo, mentre Presence raffigura una visione iperattiva che copre l’intero luogo ad essa concesso, in modo da rappresentare il controllo dello spazio attuato dallo sguardo. Entrambe le opere mettono quindi in scena uno sguardo, quello contemporaneo, onnipresente e totalizzante perché in grado di controllare completamente la dimensione spazio-temporale. Non a caso, i due film terminano nello stesso modo: la macchina da presa, tramite un dolly, si eleva dallo spazio domestico in cui si trova fino ad abbracciare l’intero orizzonte del visibile.