Scuola: mi consigli un libro?

Una delle domande che più mi manda in crisi è: mi consigli un libro? In genere vado in iperventilazione, non mi viene niente, ho un nodo alla gola e sono certo che il mio interlocutore sta capendo che sono un misero impostore. Poi ho imparato a tenere una piccola lista mentale per questi momenti drammatici: Austerlitz, Montecristo, Il Mago di Lublino etc etc.

Ancora più difficile è rispondere alla domanda mandata da Doppiozero su che libro far leggere a scuola a un pubblico genericamente adolescente. Non tanto perché ci sia una letteratura speciale per chi sta fra i 13 e i 19 anni, ma perché continuo, forse un po’ romanticamente, a considerare l’adolescenza come un’età delle urgenze, degli assoluti, dei toni decisi. Un’età che ancora non si confronta con la scala dei grigi, e dove tutto è questione di vita o di morte.

Intanto perché si legge un libro in classe? La domanda non mi pare banale, la risposta non è univoca: si legge per migliorare la conoscenza della lingua, per riflettere sulle vicende dei protagonisti, per assolvere il nostro dovere verso i classici intesi come libri-che-non-possiamo-non conoscere (l’ortopedizzazione del verbo calviniano).

Tutte ragioni che hanno poco a che vedere con la lettura, e sempre col rischio che l’obbligo reifichi il testo, lo ingabbi, lo metta a coltura affinché se ne possa trarre qualcosa. Sempre col rischio che una lettura imposta si riveli controproducente, in qualche modo lesiva. Quindi si portano in classe sono libri necessari che parlano di cose imprescindibili. Cose degne di un’età delle urgenze, del vivere affamato. Meglio ancora quando un libro, un romanzo, una narrazione dia nome a un vuoto, a una mancanza che fino a quel momento forse neppure sentivamo. Ci sarà la vita adulta per leggere le mezze tinte. Anzi, da ‘grandi’ un libro mediocre può persino essere una benedizione durante periodi difficili.

Ci vogliono autori che indovinino la malattia. Questa espressione l’ho imparata da un amico medico avellinese: è il detto popolare che racconta la soddisfazione del paziente di fronte al clinico che ne ha capito il male. Io la trovo bellissima. A volte ci sono autori che sanno indovinare la malattia, che la raccontano nelle loro pagine senza retoriche, senza eccessi, nel suo quotidiano svolgersi. Non una malattia specifica, ma quella condizione in cui si boccheggia e senza riuscire a respirare a pieno, quella zoppia magari lieve ma persistente che proibisce di correre.

Ci sono stati grandissimi scrittori che dalla loro sommità hanno squadrato il mondo, penetrato il cuore umano, compreso e dato forma agli spasimi sociali, senza però indovinare la malattia ed autori magari mediocri che hanno raccontato un punto di depressione nella superficie del mondo. Forse il motivo per cui amiamo Simenon è la sua capacità di raccontarci il nostro disagio e di farlo senza condanna o assoluzione. Chi indovina la malattia ti costringe a guardarti: una condizione che è allo stesso tempo angosciante e liberatoria. Soprattutto, chi racconta la malattia racconta un male collettivo, un disagio diffuso. In questa condizione comune, una generazione inizia a non sentirsi più sola, afflitta dal proprio delirante narcisismo.

Se si porta un libro in classe, bisogna trasformarlo in qualcosa, farlo diventare un luogo di incontro fra una comunità che legge e che di quel testo può parlare. O meglio attraverso quel testo.

Dopo averci pensato a lungo, mi vengono in mentre tre titoli, tre graphic novel. Proporre la lettura di fumetti richiederebbe innanzi tutto un atto di umiltà, almeno da parte mia che sono uno storico della letteratura e non conosco gli strumenti per analizzare questa forma d’arte. L’aspetto visivo, il tratto, l’organizzazione della pagina sono parti essenziali che andrebbero messe in evidenza con i ragazzi e per i quali ci vorrebbero specifiche competenze che mi mancano. Commetto quindi consapevolmente la violenza di ridurre questi libri al loro contenuto, a proporli per quello che dicono anche se distillare il contenuto dalla forma è sempre mortificante, come leggere il libretto di un melodramma e proibirsi l’emozione dell’opera.

Il primo testo che ho in mente è Here di Richard McGuire (tradotto in Italia da Rizzoli col titolo di Qui a cura di Steve Piccolo).

McGuire racconta un luogo attraverso il tempo, spostando avanti e indietro l’orologio di pochi anni o di intere ere geologiche, immaginando un passato oscuro, primordiale, come un futuro lontanissimo e luminoso, che sfuma nell’ignoto. Ogni tavola coglie un attimo del luogo prescelto: un qui che è prima foresta intricata, poi luogo di amori segreti dei nativi americani e per secoli abitazione di generazioni fra loro sconosciute. Lo sguardo si spinge al futuro di un’umanità tecnologica e asettica e al ritorno della natura che, come nel passato primordiale, tornerà a farsi spazio nel mondo senza gente.

Nella scena principale raccontata in ogni tavola, si aprono riquadri con altre e diverse epoche. Un imponente bisonte riposa placido in un salotto del primo Novecento, La festa degli anni cinquanta avviene in contemporanea ai riti della caccia, un uomo muore mentre nel futuro visitatori di un possibile museo della vita materiale del secolo ventesimo guardano proiettati gli oggetti di uso comune. All’inizio e alla fine del volume c’è una donna sola che si muove nello spazio, anzi negli spazi, cerca qualcosa che non troverà mai. Attorno a lei, in sincronia l’alternarsi di costruzioni e distruzioni, di nascite e sparizioni di una storia cosmica e personale che non finisce, men che mai trionfa, nell’individuo.

Questo è un libro che mi ha folgorato perché ha dato forma fisica, materiale a qualcosa che penso o forse semplicemente spero: la possibilità cioè che il tempo non scorra in modo lineare da una misteriosa origine ad un’ignota destinazione, e neppure abbia una struttura circolare, come una trottola che gira su se stessa, ma che le epoche siano compresenti che il passato lasci tracce nel nostro presente esattamente come il futuro si annuncia. E che questa casa da cui ora scrivo, come nel posto in cui ora voi leggete (nel quale tu leggi), ci siano segni invisibili di quello che è stato e annunci di quello che sarà. Here in qualche modo ci ridimensiona, ricordandoci che la nostra esistenza, ma che siamo in nel flusso delle cose, nel grande universo della materia. I tempi non si susseguono staccati, ma convivono, si rimandano: come dice Benjamin Franklin nel libro, il passato e il futuro sono legati fra loro come versi con la rima.

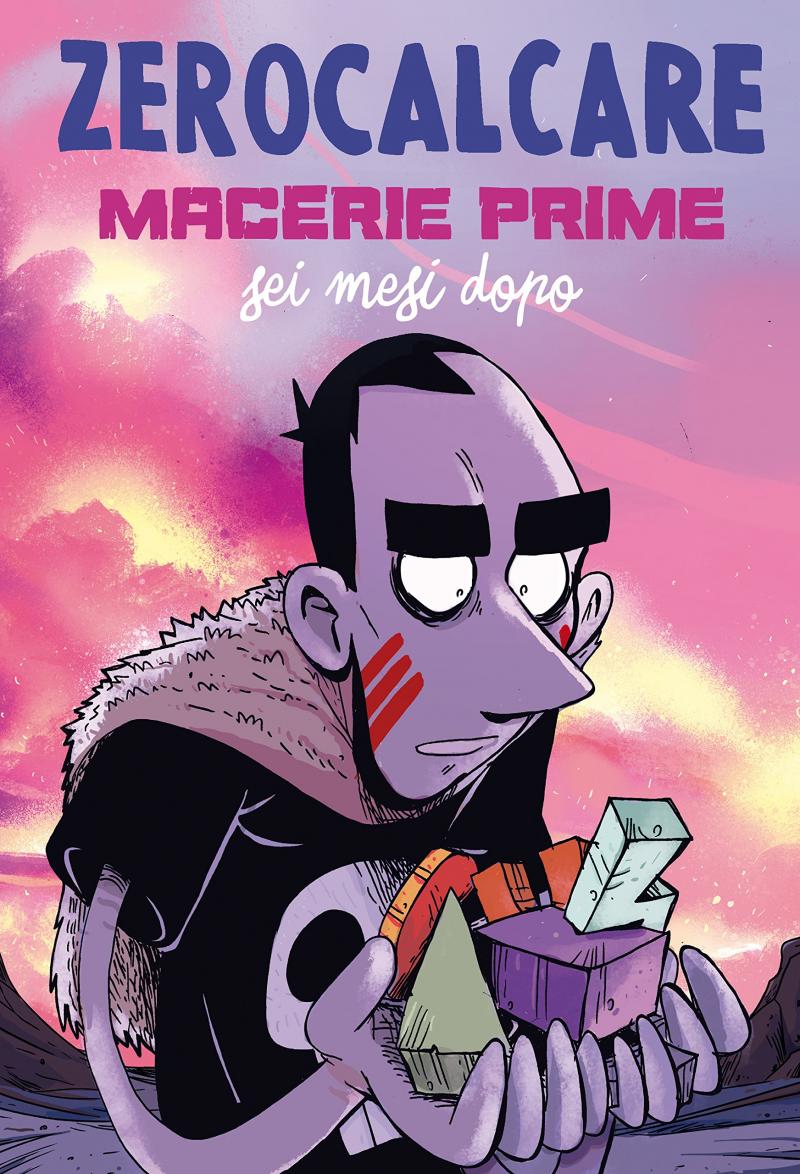

La seconda proposta è più centrata su un autore che su un singolo lavoro, e parlo di Zerocalcare, in particolare penso a Scheletri e Macerie Prime e Macerie prime, sei mesi dopo. Da certi punti di vista, Here racconta la fine del Novecento, l’esaurirsi dei blocchi rigidamente separati e l’inizio di una storia fluida, senza direzioni. Una storia post-ideologica, con tutto quello di bello e di orrido che significa, Zerocalcare sta dentro gli ultimi vent’anni: quelli che seguono Genova, cioè quelli della crisi interminabile, della grande incertezza, di un’ansia che non trova forme, ma peggiora solo.

Dire che Zerocalcare mi piaccia è persino riduttivo: i suoi libri mi restano addosso, se ne finisco uno di notte non prendo più sonno per l’adrenalina in circolo, per le scosse ricevute. Non perché le trame siano avvincenti: lo sono, ma non è quello il punto. Credo che pochi autori contemporanei come Zerocalcare siano così capaci di superare la prigione di quello che chiamiamo io e di raccontarci, anzi di sbatterci in faccia, la nostra limitatezza semantica: la nostra inutile pretesta di definire noi stessi e il nostro mondo da soli, quando sono solo le relazioni – cioè l’incrocio con lo sguardo dell’altro – che hanno la capacità di darci una forma.

Oltre il fumettista comicissimo, folgorante delle prime apparizioni su internet c’è il narratore delle esistenze difficili, fragili, pulviscolari. Nel racconto dei marginali all’interno di un quartiere mondo (che in quel caso è Rebibbia, ma ce ne sono molti e se non vivete in un quartiere mondo, non sapete cosa vi state perdendo), Zerocalcare col suo eroe omonimo, la maglia col teschio, la coscienza a forma di armadillo vive la frantumazione di una identità che si era illusa di proteggersi dal mondo dentro una gabbia di tic, piccole nevrosi, riti quotidiani con l’illusoria speranza di bloccare il tempo, di tenere tutto immobile mentre tutto cambia e il passato si decompone e crea un presente diverso dalle aspettative. Il personaggio che dice io nelle storie di Zerocalcare scopre quanto sia limitante accontentarsi della propria autorappresentazione e vive l’esperienza di uno scoronamento, ma così il principino adolescente che pensava di avere il mondo ai suoi piedi accetta la propria imperfezione per liberarsi dal peso delle costrizioni.

Forse una delle cose più complesse che ha fatto la letteratura negli ultimi due secoli e mezzo, da quando Robinson si è ribellato al padre, è stato ricordarci che ogni singola vita conta. Ogni singola vita. E per farcelo capire meglio ci ha portato dentro esistenze che non sono la nostra ma neppure quelle dei grandi e ci ha mostrato la complessità dei cuori semplici, la devastante emotività degli umili e degli insignificanti. Inoltre, facendoci penetrare nelle teste di donne e uomini sconosciuti, da due secoli la letteratura ci ricorda che non sappiamo nulla delle vite degli altri e che ogni volta che giudichiamo gli altri commettiamo un atto di superbia e in questo modo ci isoliamo.

C’è un passaggio di Macerie Prime nel quale il protagonista vede gli amici di una vita prigionieri in un cristallo: le loro esistenze gli sembrano letteralmente cristallizzate, immobili nel tempo. Ma lo smilzo Zero dagli occhi grandi, guardando queste figure non può che specchiarsi anche lui nella luce del cristallo e capire dolorosamente che negli anni anche lui è stato fermo allo stesso punto, definito dallo stesso, immutabile gesto. Quello che era un giudizio negativo verso l’immobilismo degli altri, diventa una riflessione su tutti: ci siamo affidati a gesti ripetuti, atteggiamenti noti, pose e nevrosi per restare vivi, per sfuggire la paura di ciò che non conoscevamo, per non cedere all’angoscia. È una umanità fragile questa che vive nel cristallo, che può modificarsi solo in un orizzonte collettivo, solo dal sentirsi parte di un insieme, di una storia.

La terza graphic novel che proporrei è Portugal di Cyril Pedrosa. A questa storia solo legato per questioni personali che mi viene difficile dire qui. Il libro mi è stato regalato nel momento in cui sembravano spezzarsi i legami col passato, leggerlo mi ha aiutato a non impazzire. Anche se incentrata su un protagonista che ha molti tratti in comune con l’autore, Portugal è una narrazione corale, familiare, che racconta decenni di vita di una delle tante famiglie portoghesi emigrate in Francia. La vicenda è scandita in tre parti: Secondo Simon, Secondo Jean, Secondo Abel: ovvero tre generazioni, il figlio e nipote, il padre e figlio, il patriarca. Tutto a ritroso.

Simon si riappacifica ricostruendo la storia di famiglia, guardando forse per la prima volta anche le parti di cui si era vergognato. Soprattutto la vergogna delle origini, della propria diversità di fronte ad un mondo assimilato e conformista.

Simon all’inizio è un uomo in crisi che non si riconosce nei libri che ha pubblicato ma che soprattutto vive la fine di una relazione: lo vediamo nelle fasi dell’allontanamento, quando tutto diventa freddo e perde di valore. Lo vediamo poi affrontare questa fase con la malinconia di chi sa che le cose sono finite e sente quanto sia pesante accompagnarle verso la fine. Simon ha bisogno di ritrovarsi e solo impossessandosi della storia familiare, può superare la sua alienazione. Deve ritrovare la sua lingua per non essere più il figlio degli immigrati, il bimbo che era a disagio di fronte al francese parlato con forte accento portoghese dalla nonna, nelle strazianti telefonate natalizie cui era sottoposto durante l’infanzia.

La storia di una famiglia a cui la Francia impone un nuovo cognome: l’originario Mucha, come il pittore, diventa Muchat, forse per la distrazione di un impiegato pubblico. I Mucha entrano nel nuovo paese accolti da noia e indifferenza. Ma la famiglia raccontata da Pedrosa è solida perché sa vivere una complicità che forse è utopica nelle famiglie di carne ed ossa; quelle non disegnate per intenderci. C’è qualcosa di molto caldo nel mondo di Pedrosa, anche se non mancano le ferite. I personaggi – e soprattutto il protagonista – viaggiano senza mai staccarsi dalle loro radici, portando con loro le storie delle generazioni passate, i loro sbandamenti, i piccoli aneddoti, le abitudini. Trovarsi dentro una continuità aiuta Simon a ridare un senso alle sue azioni, a ritrovare la forza di creare, di inventare storie.

Il superamento della solitudine, che mi pare unire tutti e tre i testi, è una delle caratteristiche che lega questi testi e questi autori e in questi anni di ripiegamento mi pare la questione urgente, urgentissima, su cui convocare una classe. Per dirlo in modo un po’ sempliciotto, costruire con loro una comunità che non sia oppressiva, ma assomigli ad un nido in cui trovare riparo e da cui partire per capire il mondo.