Sonderkommando: due testi ritrovati

Sono uscite quest’anno, quasi in contemporanea, due opere autobiografiche di valore inestimabile, non solo per quello che gli autori raccontano della loro tragica esperienza ad Auschwitz come prigionieri addetti al Sonderkommando – le squadre “speciali” che dovevano gestire le operazioni preparatorie e finali dell’assassinio nelle camere a gas – ma per le circostanze in cui le scrissero e poi vennero alla luce.

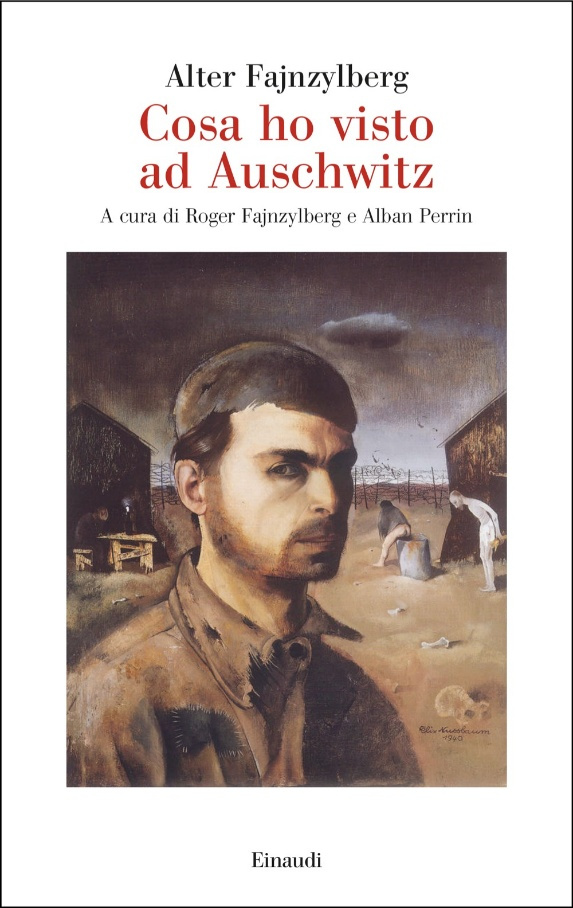

In Cosa ho visto ad Auschwitz, a cura di Roger Fajnzylverg e Alban Perrin (Éditions du Seuil, in italiano di Einaudi), sono tradotti dal polacco e pubblicati i manoscritti di Alter Fajzylberg, ebreo nativo di Stoczek (Polonia) deportato nel 1942 ad Auschwitz dalla Francia, dove si era rifugiato dopo aver combattuto nelle Brigate internazionali in Spagna.

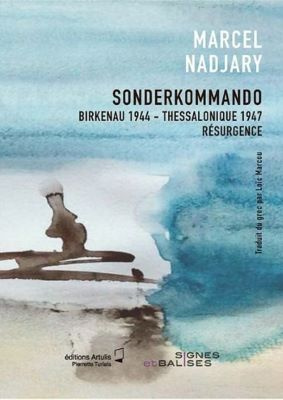

Sonderkommando. Birkenau 1944-Thessalonique 1947. Résurgence, a cura Anne-Laure Brisac e Pierrette Turlais (Éditions Signes et Balises), è il titolo delle memorie ricostituite e tradotte dal greco di Marcel Nadjari, nato a Salonicco e deportato da Atene due anni dopo Alter Fajnzylberg,

Entrambi i libri sono il risultato di anni di accurate ricerche storiche per verificare la veridicità delle affermazioni e dei fatti rievocati, oltre che per collocare le biografie nel contesto generale di Auschwitz-Birkenau, nonché di un eccezionale lavoro di traduzione (soprattutto per la difficoltà di decifrare la calligrafia, alcune lacune o incomprensioni dei testi), in cui il traduttore – rispettivamente Alban Perrin e Loîc Marcou – è anche al centro della cura editoriale. A differenza di altri diari dei Sonderkommando già conosciuti, ad esempio quello di Salmen/Zalmen Gradowski, uscito da diversi anni in Italia e in Polonia, Sonderkommando. Diario di un crematorio di Auschwitz, 1944 di Salmen Gradowski (Marsilio 2011) e Zalmen Gradowski, Mi trovo nel cuore dell’inferno, (Museo Statale di Auschwitz-Birkenau, 2017), queste due pubblicazioni si avvalgono di un ricco apparato critico, del racconto dei figli dei sopravvissuti (Roger Fajnzylber, Nelly e Alberto Nadjarie) rispetto alla memoria del padre, e di una cura estetica abbastanza rara per questo genere di libri. In copertina, non ci sono le solite foto di Auschwitz o i suoi ricorrenti simboli visivi (la torre di ingresso della stazione dei convogli a Birkenau, il filo spinato), né la foto ritratto del protagonista, ma una riproduzione artistica evocativa: l’autoritratto nel lager di Felix Nussbaum, per Alter Fajnzylberg, e la riproduzione di uno splendido acquerello azzurro di Samis Taboh per Marcel Nadjari. In quest’ultima opera, è apprezzabile la riproduzione a pagina intera e di buona leggibilità del testo originale, accanto a quello trascritto.

Se non sono pochi gli elementi in comune tra queste opere, vorrei soffermarmi sulle differenze.

Partiamo dalle biografie e dal percorso di deportazione degli autori.

Alter Fajnzylberg ha 31 quando viene deportato col primo convoglio di ebrei arrestati sul territorio francese che parte dalla stazione di Bourget e da Compiègne, a nord di Parigi, il 27 marzo 1942. Ha già maturato una lunga esperienza di combattente e militante comunista. Dopo anni di carcere nelle prigioni polacche, nel 1937 partecipa alla guerra in Spagna tra le fila delle Brigate internazionali, due anni dopo, quando le forze franchiste conquistano la Catalogna, Alter fugge in Francia dove viene internato senza soluzione di continuità nei campi di Saint-Cyprien, Gurs e Argelès-sur-Mer. Da quest’ultimo campo evade nel marzo 1941, ma pochi mesi dopo viene identificato nel corso di un arresto a Parigi come ebreo e viene internato a Drancy e a Royallieu, nei pressi di Compiègne. Quando arriva ad Auschwitz, il 30 marzo 1942, Alter Fajnzylberg è un uomo temprato dalla lotta, allenato alla fatica. Si fa registrare sotto falsa identità col nome di Samuel Jankowski, molto comune in Polonia.

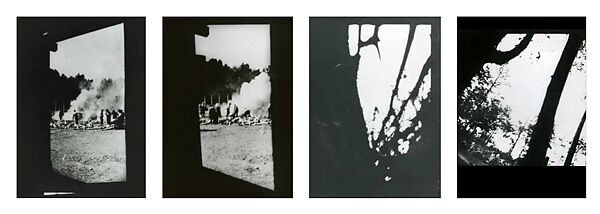

Assegnato dal mese di novembre al Krematorium del campo principale, nel mese di luglio 1943, Alter viene trasferito sempre col ruolo di Sonderkommando a Birkenau. Partecipa alla resistenza ebraica clandestina del campo, organizzazione collegata a quella polacca ben più strutturata per la possibilità di avere contatti con l’esterno, ed è presente nel piccolo gruppo di compagni, tra i quali Alberto Errera, che nell’estate 1944 scatteranno quattro fotografie dal crematorio V. Realizzate in condizioni di estremo pericolo come disperato atto di resistenza, poi trasmesse alla resistenza polacca per documentare gli omicidi di massa degli ebrei a Birkenau e la cremazione dei loro corpi, questi scatti costituiscono, a oggi, le uniche, eccezionali, immagini del processo di sterminio.

Alter Fajnzylberg, dopo vari tentativi di fuga dal campo, riesce ad evadere il 20 gennaio 1945, quando un contingente di SS è ancora presente, per poi essere liberato dall’Armata Rossa due mesi più tardi. Muore a Parigi nel 1987.

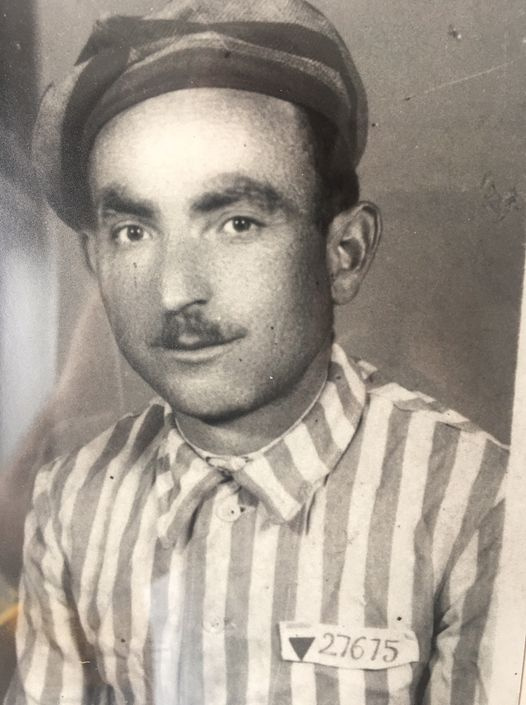

Marcel Nadjari è deportato dalla Grecia a 27 anni, dopo essere stato rinchiuso nel campo di Haidari dove conosce Alex, ovvero Alberto Errera, un militare greco che aveva militato nella Resistenza contro la Germania nazista.

Marcel è partito col convoglio che da Atene, dopo un viaggio di 9 giorni ha come ultima destinazione l’11 aprile 1944 la Judenrampe di Birkenau. A bordo più di 2500 uomini, donne e bambini, tra loro ci sono anche Shlomo Venezia, italiano, con la mamma e tre sorelle. Selezionato per far parte del Sonderkommando, Marcel Nadjari è un uomo lucido e intelligente che dall’esperienza di combattente contro l’esercito italiano nel 1940 e 1941, in Albania, aveva mantenuto uno spirito di ribellione e vendetta. Insieme a Shlomo Venezia e a un pugno di uomini del Sonderkommando, riesce a dissimularsi tra le fila degli altri prigionieri nel caos generale dell’evacuazione del campo, il 17 gennaio 1945, per evitare di essere ucciso dalle SS. Trasferito a Mauthausen, verrà liberato dagli Americani agli inizi di maggio 1945. Si spegne a New York nel 1980.

Nell’esperienza diretta di Auschwitz, disuguale nella durata (2 anni e mezzo nei crematori per Alter Fajnzylberg, circa 6 mesi per Marcel Nadjari) ma ugualmente orribile, in quanto prigionieri costretti al peggiore lavoro di smaltimento dei corpi delle vittime e a vedere ogni giorno come venivano assassinate migliaia di persone, non ci fu la partecipazione attiva alla rivolta del 7 ottobre 1944 che scoppiò nel cortile antistante il Krematorium IV (Alter era addetto al V, Marcel al III, quindi udirono i colpi delle armi da fuoco e le grida, ma restarono dentro all’edificio).

Veniamo ora alle circostanze che li hanno portati a scrivere in contesti e momenti molto diversi.

Alter Fajnzylberg testimonia davanti alla Commissione d’inchiesta sui crimini hitleriani ad Auschwitz di Cracovia nell’aprile 1945. Come ricostruisce Alban Perrin, il sopravvissuto nel ripercorrere la sua storia di ex internato, cita un episodio di resistenza interna e dichiara di aver sotterrato una macchina fotografica nei pressi del crematorio V, di cui parleranno anche i suoi compagni di squadra, presenti al momento delle foto, Dawid Szmulewski e Shlomo Dragon. Molti anni dopo, nel 1978, in una lettera che ha inviato al Museo di Auschwitz, Alter identifica l’autore delle foto nel compagno Alberto Errera, di fatto smentendo Szmulewski che se ne era attribuito il merito visto che Errera era morto e non poteva testimoniare. Una lunga e complessa storia, quelle della decisione di fotografare lo sterminio che ho ricostruito nel mio libro Fotografare la Shoah (Einaudi, 2025).

Al suo rientro in Francia, tra l’autunno del 1945 e l’inizio del 1946, Alter Fajnzylberg affida le sue memorie a 4 quaderni di scuola, con l’intento di realizzarne una pubblicazione in un secondo momento. Invece, i quaderni resteranno chiusi in una scatola delle scarpe, riposta nella cucina della sua abitazione fino alla sua morte (1987). Il figlio Roger ricorda che la scatola veniva trasportata da un appartamento all’altro nei vari traslochi della famiglia, posta su uno scaffale, accanto al contenitore della farina, con l’ordine del padre di non aprirla per nessuna ragione. Solo molti anni dopo, Roger Fajnzylberg deciderà di aprirla e consegnarla agli storici del Mémorial de la Shoah di Parigi. La sua fortuna è stata aver incontrato nel 2010 uno studioso attento e fine conoscitore del polacco come Alban Perrin che ha dedicato anni per tradurre e curare l’opera.

Lo scritto autobiografico di Marcel Nadjari si colloca invece durante la prigionia a Birkenau. Presagendo la sua morte inesorabile e prossima, decide di scrivere una lettera-testamento ad alcuni cari amici e a uno zio. È il 3 novembre 1944, le operazioni di assassinio nelle camere a gas sono cessate per ordine di Himmler e non arrivano più convogli di ebrei da uccidere all’arrivo, quindi un effettivo di 900 uomini del Sonderkommando non è più necessario.

Piegando in due tre pagine strappate da un quaderno, Marcel ricava 12 pagine che riempie con una scrittura molto fitta, redatte clandestinamente, nell’urgenza e concitazione di non sopravvivere, ma al contempo con l’insopprimibile desiderio di lasciare una traccia della sua esistenza, della sua famiglia assassinata (i genitori e la sorella Nelly) e di quella di tutti i sommersi di cui le SS volevano cancellare ogni traccia. Come Alter Fajnzylberg nei suoi quaderni redatti dopo la liberazione, ma necessariamente con meno dettagli per l’economia di parole legata al contesto, Marcel Nadjari racconta come i nazisti hanno organizzato il processo di messa a morte degli ebrei e come avveniva la gassazione, quali compiti orrendi devono svolgere gli uomini del Sonderkommando, condannati al silenzio delle operazioni omicide, sia per ordine delle SS che per pietà nei confronti delle vittime, ingannate dalle docce e dalla falsa promessa di ricevere poi un pasto. Tra lacune e interruzioni di frasi che sono il segno di un’impossibile conciliazione tra l’insopprimibile bisogno di dire e l’impossibilità di riuscire a spiegare in che abisso si è precipitati, emerge anche il forte senso patriottico di un greco che si è sempre dimostrato pronto a combattere per la libertà del suo Paese e che intende morire da “buon cittadino”. È un grido soffocato di dolore e sofferenza, ma anche di orgoglio e dignità contro la radicale impresa di deumanizzazione di Auschwitz (Marcel firma la lettera con nome e cognome). Il testo viene rinchiuso in una bottiglia termica, inserita in una borsa di pelle e sotterrata nei pressi del crematorio. Verrà ritrovata casualmente nel 1980 da Leslayw Dyrczun, apprendista polacco di una squadra forestale addetta alla deforestazione del sito. L’umidità del terreno ha talmente sbiadito l’inchiostro da rendere quasi del tutto illeggibile la calligrafia, sovrapponendo il fronte col retro.

Solo grazie all’opera ostinata dello storico Pavel Povian e all’ausilio di tecniche avanzate d’indagine ottica (dette multispettrali), nel 2017, dopo 37 anni dal ritrovamento, è stato possibile leggere quanto aveva scritto Marcel.

Due anni dopo essere tornato a Salonicco, nel 1947, quando la Grecia è nella tormenta della guerra civile, Marcel Nadjari si dedica ad un nuovo manoscritto, molto più lungo del primo (58 pagine) e con 13 disegni del campo, tornando a descrivere con maggiori dettagli e riflessioni quanto ha visto e patito ad Auschwitz e poi nei campi di evacuazione. Ovviamente lo stile è completamente diverso, le frasi sono più lunghe e formano una narrazione più coerente e fluida. Forse anche lui, come Alter Fajnzylberg, aveva intenzione di pubblicare il testo, ma in un Paese disastrato come la Grecia che penava a risollevarsi, le testimonianze dei pochi sopravvissuti ebrei non trovavano grande attenzione.

Marcel morirà (1987) senza sapere che la sua lettera era stata ritrovata dove l’aveva sotterrata, e senza vedere la pubblicazione del 1991, autorizzata dalla sua famiglia, delle poche righe leggibili del primo manoscritto e di una selezione del secondo, a cura di una piccola associazione greca. Solo nel 2020, due anni dopo la decifrazione quasi integrale della lettera del 3 novembre 1944, il Museo di Auschwitz la rende pubblica in un’edizione trilingue (greco, polacco, inglese). Infine, nel 2025, le memorie di Marcel Nadjari sono finalmente disponibili insieme, in un’edizione francese che si avvale di contributi di storici come Tal Bruttmann e Andreas Kilian, e del filosofo Georges Didi-Huberman.

Viene da chiedersi, a 80 anni dalla liberazione di Auschwitz, con migliaia di documenti e di testi pubblicati, perché leggere queste opere così sconvolgenti. Che cosa ci insegnano che non sappiamo già della Shoah?

Molte sarebbero le ragioni per non lasciarle solo allo studio degli addetti ai lavori, ne cito qui solamente un paio. In primo luogo, le memorie dei Sonderkommando fanno parte di un corpus di testimonianze alquanto ridotto – solamente cinque sono quelle coeve (tre in lingua yiddish, uno in francese e la lettera di Nadjari in greco) – non solo perché la quasi totalità dei prigionieri del Sonderkommando fu uccisa dalle SS, ma anche per l’impossibilità dei pochi sopravvissuti di raccontare un’esperienza così mostruosa e disumana da risultare inaudibile. Tenendo presente che i nazisti volevano cancellare le prove del crimine, distruggendo totalmente l’identità degli ebrei anche nelle procedure di assassinio (coi corpi bruciati e le ceneri sparse nella natura), queste voci giunte a noi dall’abisso, così come i quattro scatti clandestini, sono lampi di luce che squarciano il buio, impedendo alla Shoah di rimanere una pagina bianca e irrappresentabile. In secondo luogo, perché pur considerando l’impossibilità per un sopravvissuto di raccontare la totalità della sua esperienza, a maggior ragione per i Sonderkommando che avevano visto e dovuto compiere atti disumani, le parole dette o le immagini evocate, anche per sottrazione, sono sufficienti a restituirci tutta la dimensione gigantesca della barbarie commessa.

Il mio solo desiderio è che le vostre mani ricevano quello che vi scrivo, sono le parole accorate di Marcel Nadjari nella sua lettera, che ha il tono anche di un testamento personale. Georges Didi-Huberman, nel suo contributo al libro, ci esorta ad accogliere una testimonianza diretta, soprattutto se coeva e proveniente da un contesto eccezionale come quello dei crematori, non solo per recepirne le informazioni biografiche e storiche, cioè per sapere, ma per comprendere, com-prendere, nel senso di afferrare e tenere con sé, come responsabilità morale e politica nel presente. Perché la testimonianza si basa sulla fiducia nell’altro che la riceve e si proietta in un tempo futuro, cioè dopo la scrittura, quando verrà letta da qualcuno.

La conoscenza dei fatti descritti non ci può fornire né una spiegazione del male, né una redenzione confortante. Allora ricevere in mano, come sperava Nadjari, e non leggere solo con gli occhi, implica accogliere queste testimonianze, anche nella loro nudità di scrittura, come la vibrazione di una sofferenza, l’urgenza di un grido. Difficili da leggere, in un certo senso scomode per chi le riceve, sono parole essenziali che interpellano l’umano e l’inumano in un presente saturato di immagini, minacciato dalla distorsione e persino dalla cancellazione della memoria della Shoah. Accoglierle e comprenderle vuole dire anche accettare di lasciarsi ferire, come scriveva Susan Sontag, per sentire almeno un pezzetto del male subito e inferto e immaginare quello che è stato.

In copertina, La bottiglia e la borsa in cui era contenuta la lettera di Marcel Nadjari datata 3 novembre 1944, allo stato del dissotterramento del 1980. © Museo Statale di Auschwitz-Birkenau.