3000 anni di olimpiadi

Alcuni giovani corrono in un’unica direzione, a perdifiato; uno di loro si stacca e arriva per primo a un punto prefissato, alza le braccia felice per aver lasciato indietro tutti gli altri. Una gara di corsa: se ne facevano così millenni fa, e si fanno oggi. L’azione in sé è semplice e non richiede troppe spiegazioni: con la forza delle proprie gambe si sfida un gruppo di coetanei.

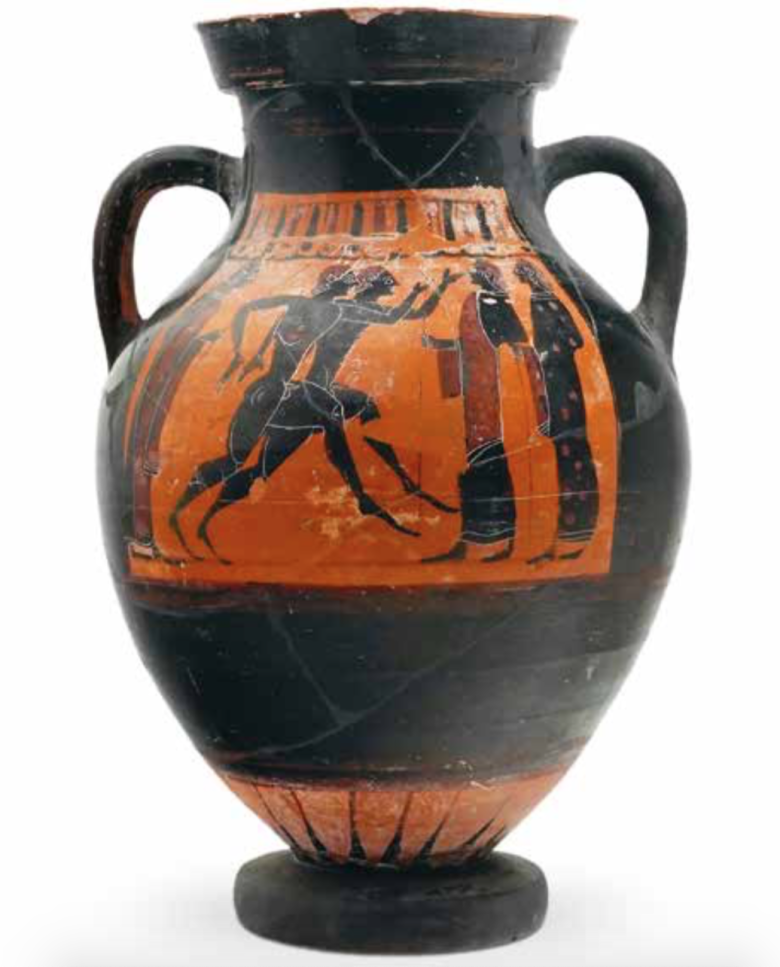

La vediamo, ad esempio, su un’anfora realizzata in Attica, la regione di Atene, verso il 530 a.C.: due giovani corrono appaiati sotto lo sguardo di alcuni osservatori. Il vaso appena descritto è ora in mostra a Milano, presso la Fondazione Rovati, dove è appena stata aperta la mostra I giochi olimpici. Una storia lunga tremila anni, cura di Anne-Cécile Jaccard, Giulio Paolucci, Lionel Pernet, Patricia Reymond.

Un oggetto come questo (e altri che descrivono altri tipi di gare) è il lasciapassare dell’analogia: ci fa sentire – diciamo così – a casa: corse di oggi, corse di ieri. Ma appena ci fermiamo sui dettagli, le cose cambiano: sull’anfora gli spettatori sono vestiti, i giovani atleti sono completamente nudi.

E lo stesso accade su altri vasi in mostra, come quello bellissimo – posteriore di qualche decennio, ma sempre realizzato vicino ad Atene – in cui un giovane atleta viene premiato da una níke (la personificazione della vittoria). Con un’idea brillante i curatori della mostra hanno affiancato a tracce visive dell’atletica classica alcuni memorabilia delle Olimpiadi moderne, quelle che vennero rifondate a partire dal 1896. La conclusione è elementare, ma non risolve tutto: a differenza di quelli antichi, gli atleti moderni si vestono.

Un saggio del catalogo – quello di Patricia Reymond – si sofferma proprio sull’abbigliamento degli olimpionici e degli sportivi professionisti di oggi (che tanto influenza il modo di vestire anche di chi atleta non è), e fa risaltare un’altra differenza: nelle Olimpiadi moderne ci sono le uniformi nazionali (a volte curatissime sotto il profilo del design), quelle per i singoli e quelle per i team (le gare di squadra nell’antichità non esistevano).

Anche a proposito delle Olimpiadi l’impressione che la civiltà classica ci sia tutto sommato vicina è smentita da improvvise evidenze di lontananza: è l’incertezza che ci prende sempre quando abbiamo a che fare con il mondo degli antichi. Quella della nudità atletica è una delle discontinuità più impressionanti: del resto erano gli antichi stessi – Tucidide in particolare – a chiedersi come mai i loro atleti gareggiassero così in tutte le discipline.

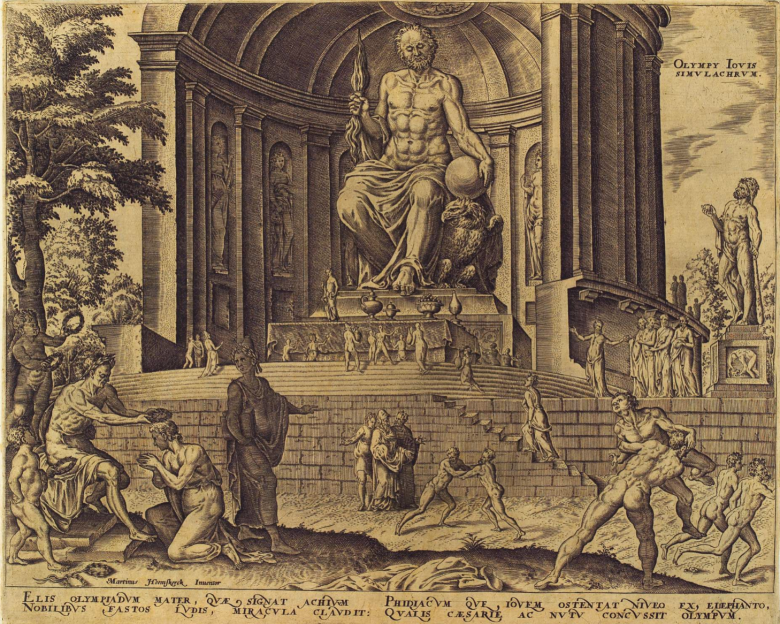

La religione e il mito sono lo sfondo in cui si può tentare di comprendere questa pratica, come del resto ogni tipo di gara (agón) nel mondo greco: Olimpia non è una città, è un santuario in onore di Zeus. L’incombente presenza del dio si manifestava nel tempio e, al suo interno, nella (perduta) statua in avorio e oro che aveva scolpito Fidia, alta una dozzina di metri. Per noi è quasi impossibile concepire questa compenetrazione di gare atletiche e di sacro; era già più semplice, in pieno Cinquecento, per un artista come Marten van Heemskerck che immaginò i giochi olimpici sovrastati dal dio in forma di colossale simulacro.

Potremmo dire, per paradosso, che per gli antichi i giochi olimpici non erano sport: una parola che nell’Inghilterra del Settecento evocava il passatempo e il divertimento, per poi collegarsi all’ideale di equilibrio psicofisico, alla sfera delle competizioni, alle sfide leali, al rispetto delle regole di gioco. Lo stesso concetto di fair play così tipico dello sport moderno non trova un corrispettivo perfetto nella mentalità greca; a Olimpia il mito che fondava i solenni giochi quadriennali raccontava la gara coi carri svoltasi in tempi primordiali per la mano di una ragazza: Pelope era riuscito sì a superare il padre di Ippodamia e vincere, ma in modo scorretto. Il pubblico e gli atleti che passavano accanto al tempio di Zeus – come i turisti di oggi nel museo di Olimpia – avevano davanti agli occhi la scena di una gara truccata.

Verso la fine dell’Ottocento, dunque proprio a ridosso della nascita delle Olimpiadi moderne, era stato Jacob Burckhardt a coniare per i Greci il concetto di “società agonale”: si può gareggiare in qualunque campo, gli atleti negli stadi, gli avvocati in tribunale, i filosofi nell’agorá, e così via. Quasi un secolo dopo, Arnaldo Momigliano spiegava così il concetto: “misurarsi con dei pari e liberi perché pari e liberi, misurarsi ‘senza scopo’ è greco”; lo studioso italiano metteva poi in relazione l’“agonale” con il ludico (nell’interpretazione di Johan Huizinga) e finiva per concludere: “Chi non sa giocare fa della cultura propaganda, della scienza un servizio governativo, della guerra una distruzione totale”, insomma “al gioco si oppone il totalitarismo”.

La scena di un cratere attico esposto nella mostra della Fondazione Rovati è tranquilla, ma l’atmosfera concitata della gara non è affatto lontana: perché altrimenti inserire il térma, quel pilastrino che indica un limite, noi diremmo, un traguardo? due allenatori stanno discutendo con gli atleti, quello a destra sta ripassando i movimenti del salto o forse sta simulando la partenza della corsa.

Ancora una volta siamo colpiti dalla contrapposizione tra corpi vestiti e corpi nudi. Era così tutti i giorni nel ginnasio (il nome dell’edificio deriva proprio dall’aggettivo che indica la nudità), istituzione presente in ogni città greca. Luogo importante, e molto più di una semplice palestra, se Platone vi ambienta uno dei suoi dialoghi (Carmide), attraversato dal tema della bellezza virile. Sono tutti maschi, infatti, gli atleti raffigurati nei pezzi antichi esposti nella mostra milanese: ginnasi e giochi atletici erano spazi vietati alle donne. Salvo poi scoprire che nell’antichità come in età moderna sono sempre (e solo) femminili le personificazioni della vittoria, ad esempio quelle – alate o no, ma sempre vestite – visibili in mostra.

In altre parole, già in epoca classica è ampiamente in atto il processo idealizzante che (almeno in Occidente) serve a sublimare l’effettiva marginalizzazione della componente femminile anche in questo ambito.

Quello della nudità atletica (dunque maschile) non è una banale curiosità o una faccenda per soli eruditi. La nudità degli atleti vincitori e degli eroi si tradusse immediatamente in immagini e dall’età classica in poi generò una sorta di equazione che ha resistito per secoli fino ai nostri giorni: nudità come bellezza giovanile, eccellenza fisica, forza interiore, memoria degli antichi. Una stratificazione di senso che è schiettamente occidentale e – non dobbiamo scordarcelo – in grande misura incomprensibile (se non addirittura scandalosa) per altre culture.

Hanno solo delle cinture in vita gli atleti dipinti sulle pareti di quello che è un po’ il pezzo forte della mostra, la Tomba delle Olimpiadi di Tarquinia. Prese questo nome perché venne scoperta nel 1958, a ridosso di un grande evento per il nostro Paese, i Giochi Olimpici di Roma. Qualsiasi osservazione su questi dipinti va accompagnata dal semplice, ma fondamentale caveat che Luca Cerchiai propone nel saggio in catalogo: la visione delle immagini della tomba era “ristretta al tempo della cerimonia ed eventualmente rinnovata nel caso la sepoltura fosse stata riaperta per una deposizione successiva”; insomma, la percezione di questo complesso di dipinti fu, per così dire, a tempo limitato, e riguardava sostanzialmente solo “il morto e la sua famiglia”.

Un complesso eterogeneo visto che scorgiamo una corsa di bighe, una gara di corsa, un saltatore in lungo, un lanciatore di disco, dei pugili (ma anche uomini che partecipano a un simposio); il tutto sotto un bellissimo fascione formato da dodici strisce a più colori. Stiamo osservando i giochi funebri che si svolgevano in Etruria per onorare membri dell’aristocrazia; non sono le Olimpiadi, dunque, e neppure qualcuna delle altre competizioni panelleniche (ad esempio i Giochi Istmici non lontano da Corinto), eppure l’impatto della cultura greca è notevole, e su due piani: da una parte i giovani uomini si sfidano nelle discipline del ginnasio, dall’altra gli esecutori dei dipinti dimostrano di conoscere quanto avveniva nell’arte dei Greci in quel momento, verso il 520 a. C.

Ma questa interazione tra due culture diverse sotto il segno dell’atletica si interrompe inaspettatamente per un dettaglio della Tomba delle Olimpiadi; che cosa ci fa un personaggio con barba, cappello a punta e una specie di camicia a quadri? nonostante lo stato frammentario del dipinto, gli studiosi hanno capito che è il Phersu (parola imparentata al latino persona, cioè maschera) e, soprattutto, riconoscono una scena che ricorre anche in altre tombe etrusche: il Phersu sta aizzando un cane contro un personaggio che può difendersi con un bastone, ma senza vedere nulla perché è incappucciato. Le domande che vorremmo porre all’immagine restano deluse: il Phersu era una sorta di attore, e chi rappresentava? e chi erano i poveretti costretti a ingaggiare con lui questa competizione sleale e crudele?

Una cosa è certa: l’elemento spettacolare aveva annichilito quello atletico-agonistico e gli ideali che probabilmente si portava dietro anche qui in Etruria. Di nuovo il mondo degli antichi ci pare tremendamente lontano. O terribilmente vicino?