L’arco di trionfo di Donald II

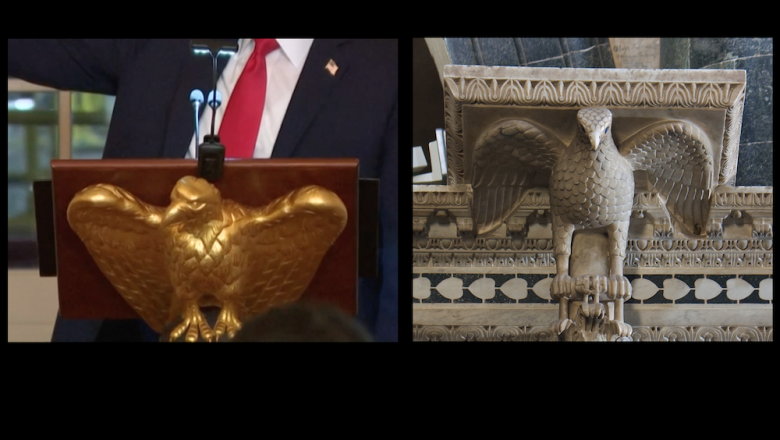

Anche il leggìo fa la sua parte, e non è detto che sia la meno importante. Quello usato in una serata di metà ottobre alla Casa Bianca: l’occasione era una raccolta fondi per la nuova sala da ballo della residenza presidenziale, un fastoso spazio per circa 650 ospiti che costerà diversi milioni di dollari. Il leggìo di legno da cui parla il presidente è sostenuto da un’aquila verniciata in oro. Un’idea antica: diversi amboni – le strutture rialzate che nelle chiese medioevali servivano per la proclamazione delle Scritture – presentano questa associazione, una piattaforma destinata ai libri sacri sostenuta da un’aquila, simbolo di san Giovanni sin dal primo cristianesimo. Il tema religioso si intromette, senza farsi troppo notare, in un contesto laico (almeno teoricamente): il Verbo lascia il posto alla parola del presidente degli Stati Uniti.

Quella sera si parlava di sale da ballo, ma anche di archi di trionfo. L’argomento era spuntato giorni prima durante alcuni incontri ufficiali: il presidente aveva mostrato appunto un modello di arco collocato nello Studio Ovale. Messa da parte per un momento la “ballroom” della Casa Bianca, a metà ottobre Trump ha deciso di affrontare più distesamente il tema dell’Indipendence Arch che dovrebbe sorgere a Washington lungo l’asse stradale che congiunge il cimitero di Arlington con il Lincoln Memorial; nella sala erano esposti dei modellini, un plastico dell’area interessata, disegni e rendering realizzati dallo studio Harrison Design.

A un certo punto Trump si allontana dal leggìo e dai microfoni per prendere in mano la riproduzione in miniatura di un arco a un fornice: “it’s going to be really beautiful... – sostiene – I think it’s going to be fantastic”. Il modellino è in plastica bianca, è dorata solo la figura che sormonta l’attico. Come l’aquila del leggìo, come le statue del presidente che si vedono nel filmato della “Gaza riviera” che lo stesso Trump aveva rilanciato lo scorso febbraio. A proposito, anche in quel video c’è un arco, una specie di porta urbica che immette in una fantasmagorica “Trump Gaza”.

Che cosa ci sia sulla sommità del modellino che il presidente ha esibito ai suoi ospiti lo si capisce bene dal disegno a colori postato ai primi di settembre da Nicolas Leo Charbonneau, “partner” di Harrison Design, che sul suo account si presenta come “Lover of the good, true, and beautiful”: con le ali spiegate, una grande figura femminile alata (si può immaginare in metallo dorato) alza una fiaccola con la destra e tiene fermo uno scudo con l’altra mano; Trump la chiama “Lady Liberty”, ma è il solito schema (antico) delle Vittorie alate. In pietra, da una parte e dall’altra, un’aquila – il rapace che già Augusto aveva adottato come simbolo – sorveglia la scena; più sotto, tra i capitelli corinzi, sono appese delle ghirlande.

Siamo davanti a un arco di trionfo come era stato ideato nella Roma imperiale (e come non esisteva nella Grecia antica): un edificio che non ha spazi interni, ma è concepito per commemorare un’impresa militare e il suo promotore; per questo era essenziale (qui a Washington per ora non si vede) una grande iscrizione celebrativa al centro dell’attico.

Come quella dell’arco di Tito, nel Foro Romano, che Domiziano fece erigere in memoria del fratello e della sua vittoria nella guerra giudaica, contro gli Ebrei che si erano ribellati tra 66 e 70 dopo Cristo. Ogni giorno migliaia di turisti, molti dal nord America certamente, lo circondano da ogni lato, dopo essersi lasciati alle spalle il Colosseo e l’arco di Costantino. È probabile che la maggior parte di questi turisti avverta come familiare il profilo di queste due costruzioni, come pure di quella dedicata a Settimio Severo, che incontreranno più avanti verso il Campidoglio; infatti la forma-arco, adottata in decine e decine di monumenti trionfali in tanti centri dell’Impero romano, ricompare anche dopo la fine del mondo antico, a volte come porta d’ingresso in una città (la Porta di Capua per Federico II di Svevia), a volte come edificio isolato. Senza contare che dal XV secolo in poi sono innumerevoli gli archi effimeri eretti in occasione dell’entrata in città di un sovrano, di un comandante militare, di un generale conquistatore.

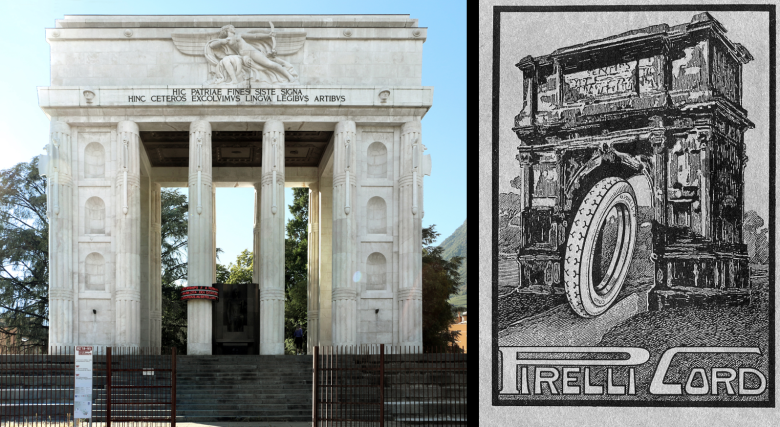

È con Napoleone che l’arco trionfale riacquista l’antica imponenza monumentale e, soprattutto, ne riafferma la connessione con la potenza militare e la vittoria in guerra: ecco a Parigi il lungo cantiere dell’“Arc de triomphe” e l’arco del Carrousel, a Milano la contrastata sorte dell’arco del Sempione; in senso opposto, a Mosca ne innalzano un altro subito dopo il fallimento dell’invasione francese.

In età napoleonica si aggregò alla sperimentata struttura architettonica tutta una serie di simbologie (personificazioni, quadrighe, trofei, ghirlande...) capaci di esaltare il trionfo sul nemico. Uno schema “imperiale” come questo era perfetto per le dittature del Novecento: a Bolzano Marcello Piacentini declinò lo schema tripartito degli archi romani secondo il linguaggio razionalista (1928); i fasci littori sostituiscono colonne e capitelli corinzi, ma restano ben visibili le personificazioni della Vittoria, e la canonica (quanto aggressiva) iscrizione latina dell’attico. Celebrata dal regime fascista che se ne faceva erede, la Romanità viene catturata anche dalla comunicazione pubblicitaria: si sceglie anche l’arco di Tito, ma la grottesca sproporzione tra il pneumatico Pirelli e il monumento antico rivela che sta avvenendo un’inversione dei valori rappresentati dai due oggetti.

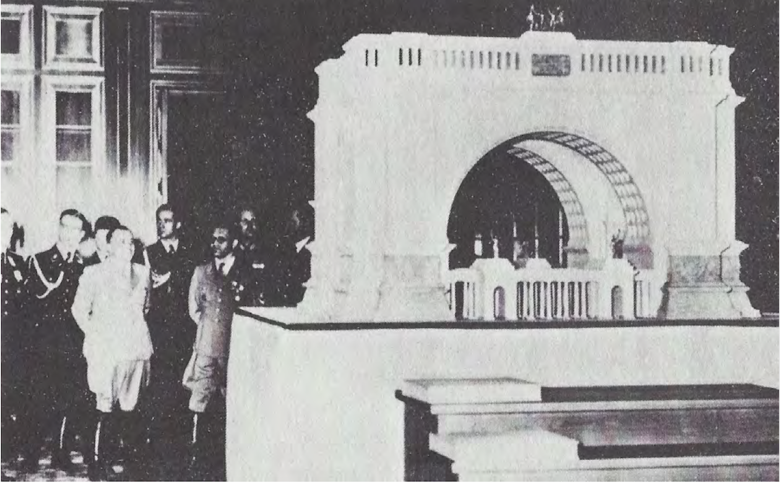

Non venne realizzato l’arco che Albert Speer aveva pensato per la città di Berlino rinnovata secondo la volontà di Hitler: avrebbe dovuto avere dimensioni colossali, superando molte volte l’altezza dell’arco dell’Étoile di Parigi; era enorme anche il modellino che in una foto degli anni Trenta vediamo ammirato da un gruppo di gerarchi. Resta da spiegare perché questa classe monumentale funzioni anche in culture lontane da quella occidentale, come dimostra in Corea del Nord il colossale arco dedicato a Kim Il Sung (Pyongyang, 1982).

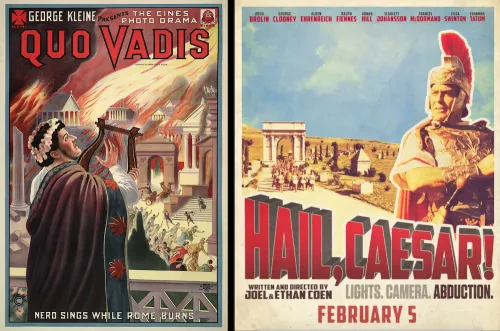

Quanto agli Stati Uniti e all’iniziativa di Trump, c’è più di un precedente: archi provvisori come quello preparato per l’ingresso a Philadelphia di La Fayette (1824) o grandiose costruzioni come il “Soldiers’ and Sailors’ Arch” a Brooklyn (1892). Ma che cosa è un arco di trionfo per il pubblico dell’America di oggi? Una risposta può venire dai manifesti di due film distanti tra loro più di un secolo; il primo è ambientato nella Roma imperiale, il secondo negli studi hollywoodiani in cui si gira un film “peplum”.

L’immagine funziona ugualmente anche se gli spettatori sono molto diversi: colonne, capitelli, frontoni e, appunto, archi evocano un’antichità condita di guerrieri e grandiosità architettonica. Gli archi (come del resto templi marmorei e Colossei) servono per orientarsi nel paesaggio di un’antichità immaginaria, funzionano insomma da landmark, da punti di riferimento in un territorio affascinante quanto infido.

La presentazione dell’Indipendence Arch avviene poco tempo dopo la firma di un ordine esecutivo con cui Trump intende “rendere di nuovo bella l’architettura federale” (vedi su doppiozero); ma si tratta di un classicismo senza il classico, il ricorso a un repertorio di forme sganciate da ogni contesto storico e culturale.

In questa visione il presidente non è affatto solo, come dimostrano le prese di posizione di associazioni come la “National Civic Art Society”. Il linguaggio classico viene presentato come linguaggio della tradizione (facendo finta che di questa tradizione non facciano parte anche Napoleone e le dittature del ‘900), e addirittura come linguaggio universale: l’arco trionfale (e pure altri schemi architettonici antichi) viene così sottratto all’ambito della storia per essere infilato senza tante spiegazioni in quello della natura. Nel post citato sopra, Charbonneau scrive che “America needs a triumphal arch!”, come dire che una scelta del genere è nell’ordine delle cose.

Ma questo ambito naturale rivela presto la sua finzione, imparentato com’è con l’atmosfera dello spettacolo e con i meccanismi del commercio: Trump fa notare – mostrandoli ai presenti – che i modellini di Indipendence Arch sono stati approntati in tre dimensioni differenti, “small, medium, large” dice, suscitando risate sonore. Ci accorgiamo, alla fine, che gli apparati architettonici e decorativi di sapore classico importano fino a un certo punto, poiché quello che conta è esporre agli occhi del pubblico architetture simmetriche e strutture urbanistiche assiali: le une e le altre presentate come ovvie e tradizionali, quando si tratta invece di forme simboliche dell’ordine e del potere.

È improbabile che un arco come quello mostrato da Trump venga realizzato in tempo per la ricorrenza del 250 anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza (a quanto pare il processo delle autorizzazioni per nuove costruzioni in un’area così speciale è piuttosto lungo e complicato); nel primo mandato Trump aveva emanato ordini esecutivi (2020 e 2021) per la realizzazione del “National Garden of American Heroes”, con centinaia di statue (secondo modelli classici, si può immaginare) che dovrebbero raffigurare appunto personaggi benemeriti negli Stati Uniti. Progetti che non verranno realizzati, ma nel frattempo annunciarli serve a rassicurare il pubblico degli elettori e dei simpatizzanti: siamo nel solco della Tradizione, e le aquile (un po’ sacre, un po’ imperiali) sono al nostro fianco.