Trump architetto classico

Trump la pensa come Plutarco? Lo scrittore, vissuto tra I e II sec. d. C., elogiò le imprese architettoniche di Pericle nell’Atene di cinquecento anni prima; gli edifici eretti sull’Acropoli – il santuario di Atena – gli sembravano straordinari per lo splendore e per la rapidità con cui erano stati costruiti: creati in breve tempo, destinati a durare a lungo. Opere che nella loro bellezza apparvero immediatamente antiche, ma che, nella loro freschezza, sembravano moderne e quasi appena fatte. Secondo Plutarco sulla loro superficie c’era una sorta di fioritura costante, “una giovinezza che conserva intatto il loro aspetto”, come se in quelle costruzioni fosse infuso “uno spirito intramontabile e un’anima che non invecchia”.

A un uomo che viveva nella piena età imperiale romana come Plutarco, l’arte di Atene nel V secolo prima di Cristo apparve speciale, diversa da tutte le altre: si stava formando un’idea di classicità destinata a durare per secoli; l’arte di una sola città entro un ben determinato spazio storico sta per diventare canone universale e sovratemporale.

L’ordine esecutivo emesso da Trump pochi giorni fa, il 28 agosto, si posiziona all’interno di questa visione classicista dell’arte (e in particolare dell’architettura), ma lo fa con accenti e modi straordinari. Nell’intera storia occidentale non credo esista un documento paragonabile nel contenuto e nella forma: il potere politico decide quale deve essere il linguaggio artistico dei futuri edifici pubblici e dà ordini perché questa decisione venga applicata conseguentemente.

Making Federal Architecture Beautiful Again (rendere di nuovo bella l’architettura federale), questo il titolo dell’ordine esecutivo, con un’evidente citazione dello slogan-guida repubblicano nelle ultime elezioni presidenziali: MAGA-MFABA. La prima delle sei sezioni del documento ne definisce i propositi generali: furono i Padri Fondatori degli Stati Uniti a scegliere l’architettura classica di Atene e Roma per i più importanti edifici di Washington; l’intenzione era quella di ricollegare visivamente la nuova compagine statale con i precedenti esempi della democrazia nell’antichità classica. Le scelte architettoniche dei Fondatori – si legge – fecero a lungo da modello finché, negli anni Sessanta, questa tradizione si interruppe con l’erezione di edifici di concezione “modernist and brutalist”, che – si sostiene – risultarono “impopolari tra gli Americani”. Le precedenti amministrazioni avevano cercato di migliorare questa situazione, ma inutilmente, visto che l'architettura federale a volte convinceva l'élite degli architetti, “ma non il popolo americano che dovrebbe usare questi edifici”.

È ora, si scrive nell’ordine esecutivo, che l’architettura federale valorizzi e abbellisca gli spazi pubblici, ispiri lo spirito umano, nobiliti gli Stati Uniti suscitando il rispetto del grande pubblico. Per raggiungere questo scopo, salvo eccezioni, “per gli edifici pubblici federali l'architettura classica sarà l'architettura preferita e di default”. L’obiettivo è trasmettere la dignità, l’intraprendenza, la forza e la stabilità (“dignity, enterprise, vigor, and stability”) del sistema politico americano.

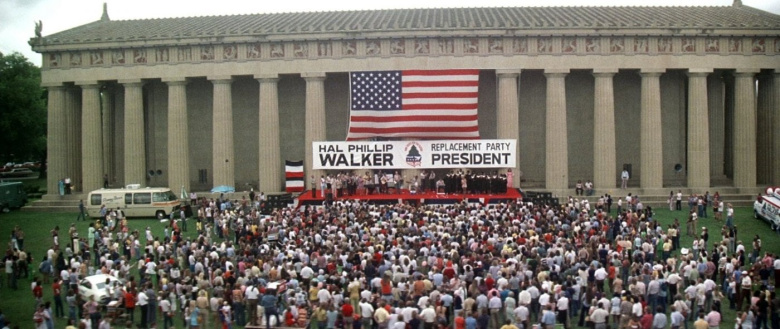

La decisione di Trump si iscrive in una lunga lista: sin dall’antichità stessa, gli ordini architettonici creati nel mondo greco sono stati adottati più volte come strumento politico. L’apparente semplicità di queste forme, la loro rassicurante eleganza e, soprattutto, la loro autorevolezza si dimostrarono in più occasioni efficaci nel comunicare la presenza e la forza del potere: la Roma imperiale, l’età carolingia, i secoli del Rinascimento, l’età napoleonica, i totalitarismi del Novecento. Le ragioni, le gradazioni e, soprattutto, la qualità di questi recuperi sono tutt’altro che equivalenti: una cosa è il Colosseo, un’altra una villa di Palladio; una cosa il Tempio Malatestiano a Rimini, un’altra la chiesa della Madeleine di Parigi; una cosa il Walhalla di Leo von Klenze e un’altra, per restare negli USA, il Parthenon di Nashville (compare in una famosa scena del film omonimo di Robert Altman). Ma un dato è certo: non ci è arrivato, ammesso che sia esistito, un documento così imperativo come quello del 28 agosto.

Eppure non è questa la cosa che stupisce di più. MFABA arriva a precisare i rappresentanti della tradizione architettonica che parte dai Greci e dai Romani: c’è l’età rinascimentale (Leon Battista Alberti, Brunelleschi, Michelangelo e Palladio), ma da qui in poi si parla solo di artisti anglosassoni. Succede così che non ci sia alcun riferimento ai grandi architetti americani del Novecento o a quegli europei che tanto contribuirono allo sviluppo dell’architettura degli Stati Uniti nel secolo scorso. Insomma, Brunelleschi e Michelangelo figurano – con tutto il rispetto – al medesimo livello di Charles F. McKim o di John Russell Pope.

A sua volta l’architettura classica rientrerebbe nella “Traditional architecture”, che comprende “Gothic, Romanesque, Second Empire, Pueblo Revival, Spanish Colonial, and other Mediterranean styles of architecture historically rooted in various regions of America”. In poche parole, siamo ancora all’interno di una visione ottocentesca dell’architettura e della sua storia: prima di tutto la si raggruppa (e la si banalizza) ricorrendo ancora al concetto di “stile”; poi si continua a credere che un certo “stile” sia il più adatto per una determinata tipologia di edifici, come si faceva appunto due secoli fa (ad esempio, il Gotico per le chiese).

Ma in MFABA dietro la facciata di buoni propositi dal tono quasi edificante c’è altro. C’è l’esplicita condanna del linguaggio “modernist and brutalist” (si noti che il termine “Brutalism” è già usato da decenni in architettura senza un valore in sé negativo). C’è insomma il rifiuto di gran parte delle sperimentazioni e delle ricerche su tecniche e forme che si svolsero sin dagli inizi del Novecento in Europa come negli Stati Uniti. E c’è anche la condanna di tendenze più recenti, in particolare il “decostruttivismo” che, dalla fine degli anni '80, sarebbe riconoscibile per “frammentazione, disordine, discontinuità, distorsione, geometria sghemba e apparente instabilità”.

Neoclassico, neogotico, neorinascimento vanno benissimo, il Novecento (e la contemporaneità) per nulla. Decenni e decenni di studi e discussioni sulla dimensione funzionale degli spazi architettonici liquidati in poche righe, come se un edificio consistesse nella sua sola veste esterna. Ed ecco, ancora una volta, basi modanate, colonne scanalate, capitelli (meglio se dorici), trabeazioni e gocciolatoi, fregi e frontoni. Sembra che, in assenza di questo vocabolario, si entri nell’infido territorio della modernità. Del resto i classicismi hanno spesso bisogno di un nemico: pensiamo a Winckelmann e ai teorici neoclassici che se la prendevano con Gian Lorenzo Bernini e con tutto il barocco; oppure al classicismo nazista che attaccava l’“arte degenerata”.

Dunque un ritorno agli ordini che è innanzitutto un “ritorno all’ordine”. Negli edifici costruiti da Pericle Plutarco intravvedeva, per quanto indefinita, una sorta di energia giovanile, di tensione vitale, non una banale rappresentazione degli ideali politici di quella fase storica, quasi che le forme architettoniche portino con sé dei significati espliciti. Qui invece, in un ripiegamento nazionalistico, si afferma ripetutamente la volontà che i futuri edifici federali mediante le forme classiche rispecchino “dignity, enterprise, vigor, and stability of the American Government”.

In nome del popolo, naturalmente. I progetti infatti dovranno scaturire “dalle esigenze del Governo e dalle aspirazioni e preferenze del popolo americano rivolte agli architetti professionisti, e non viceversa”. Se ancora non fosse sufficientemente chiaro, l’ordine esecutivo fornisce una definizione di “general public”: il grande pubblico non comprende chi eventualmente avesse interessi economici nelle future costruzioni, ma soprattutto non comprende “artisti, architetti, ingegneri, critici d’arte o di architettura, insegnanti o professori d’arte o di architettura”. Un altro passo, tutt’altro che isolato nel mondo delle destre internazionali, verso la delegittimazione degli esperti, degli addetti i lavori, degli studiosi. È populismo artistico: si finge che sia il grande pubblico a decidere che cosa è “beautiful” e che cosa non lo è.