Gli Etruschi ci copiano

Il tempo degli artisti ha un andamento tutto suo. Dario Fo raccontava che durante una visita a una mostra d’arte medioevale, lo scultore Arturo Martini esclamò: “gli antichi ci copiano sempre!”. Un ribaltamento delle cronologie che è paradossale, ma fino a un certo punto: gli artisti guardano all’arte del passato senza le preoccupazioni dello storico dell’arte, sempre ben attento a distinguere il prima e il dopo, l’idea originale e le derivazioni, il dare e l’avere. A loro, invece, la linea del tempo importa ben poco, intenti come sono a vagare nel vasto deposito delle forme, pronti a riconoscere (o a rifiutare) espressioni artistiche magari fuori mano.

E infatti lo stesso Arturo Martini arrivò a dire: “Io sono il vero etrusco; loro mi hanno dato un linguaggio e io li ho fatti parlare, li ho espressi”; oppure: “avrei potuto fare mille statue come le avrebbero immaginate loro”. Ecco di nuovo l’inversione del tempo: un uomo nato alla fine del XIX secolo che affronta la scultura come farebbe un artigiano di Veio o di Tarquinia alla fine del V secolo prima di Cristo: appunto Etruschi del Novecento, il titolo della mostra nata al MART di Rovereto, e ora approdata alla Fondazione Luigi Rovati di Milano (fino al 3 agosto).

Le parole di Arturo Martini, uno dei protagonisti dell’esposizione, non nascono dal nulla. Prima di tutto ci fu l’archeologia con la lenta scoperta degli Etruschi e della loro arte. Nella seconda metà del Settecento, Johann Joachim Winckelmann, il fondatore della moderna storia dell’arte, ammetteva che gli risultava molto difficile “comprendere lo stile degli Etruschi”: “ancora adesso non oserei affermare senza tema d’essere contraddetto che alcuni bassorilievi siano etruschi come sembrano, e non opere greche di stile arcaico”. Un’altra area d’incertezza fu quella degli straordinari prodotti ceramici realizzati in Grecia e importati su larga scala in Etruria: a lungo furono chiamati “vasi etruschi” senza che fosse chiara la loro reale origine.

Nell’Ottocento, le indagini sul campo svoltesi nel centro Italia permisero una progressiva messa a fuoco della civiltà etrusca, la cui speciale fisionomia cominciò a definirsi all’interno delle altre culture italiche. Man mano che aumentava la conoscenza di luoghi e di manufatti degli Etruschi, aumentava anche la discussione sulla loro arte: il problema era circoscriverne carattere e valore, misurandone la dipendenza o l’autonomia rispetto all’arte greca, cioè rispetto a un canone da secoli indiscutibile.

I curatori di Etruschi del Novecento (Lucia Mannini, Anna Mazzanti, Giulio Paolucci, Alessandra Tiddia) hanno voluto giustamente confrontarsi con l’acceso dibattito che si svolse in Europa su questo tema dalla prima metà del secolo in poi, ricordando le argomentazioni di studiosi come Carlo Anti, Alessandro Della Seta, Pericle Ducati. Uno spazio importante per queste riflessioni fu quello concesso da riviste come “Emporium” e “Dedalo” (diretta da Ugo Ojetti), periodici che oltretutto offrivano al lettore riproduzioni fotografiche di ottima qualità, per quell’epoca. Uno dei protagonisti della discussione sul profilo generale dell’arte etrusca fu senz’altro Ranuccio Bianchi Bandinelli, uno degli intellettuali più influenti nel periodo che precede la seconda guerra mondiale, e poi nei decenni successivi.

Nel 1930 – all’inizio cioè di un decennio cruciale sia nelle elaborazioni teoriche, sia nelle realizzazioni artistiche – Bianchi Bandinelli scriveva che “l’artista etrusco, a differenza dell’artista greco, non ha mai avuto la preoccupazione di creare un archetipo di bellezza”; egli cerca invece il “carattere” e l’“insieme espressivo”. Il punto chiave era insomma la distanza rispetto ai Greci, in un contrasto per nulla accidentale, ma esito di una presa di posizione: “il linguaggio artistico degli Etruschi si oppone a quello generalmente riconosciuto come classico”.

Siamo davanti al concetto di “anticlassico” messo a punto in quello stesso arco di tempo all’interno degli stessi studi classici: proprio nel 1930, su “Dedalo”, comparve l’articolo di Pirro Marconi dal titolo L’anticlassico nell’arte di Selinunte, teso a dichiarare l’originalità delle sculture locali rispetto ai capolavori della madrepatria. “L’arte etrusca – continuava Bianchi Bandinelli – avendo scrollato il gioco del classicismo, trova i mezzi per rivelare il suo genio specialmente, e crea opere che oltre il mondo antico da cui si allontanano, si uniscono al mondo moderno”. Come si vede, a volte il tempo si dilata (o si contrae) anche agli occhi degli storici dell’arte.

Sta di fatto che proprio in questa (presunta) opposizione alla Grecia gli artisti italiani del primo Novecento trovarono una buona ragione per guardare agli Etruschi. Come scrisse anni fa Salvatore Settis, fu la “non pertinenza al classico” a valere come “tessera d’ingresso nel gusto dei contemporanei”. Naturalmente le porte erano già state aperte nei primissimi anni del secolo dalle avanguardie europee che avevano portato alla ribalta i linguaggi arcaici e “primitivi”.

Manufatti come i canopi etruschi, ad esempio, adesso non potevano passare inosservati; questi ossuari che combinavano la forma umana con quella dei vasi proponevano agli artisti moderni un’idea senza riscontri nella tradizione artistica occidentale: un corpo smontato e riassunto nella sola testa; una fissità e una frontalità sacrale. C’era poi la decisa preferenza per un materiale povero, l’argilla che in Etruria servì per realizzare vasi (in particolare i buccheri dal colore nero brillante), ma anche rilievi, statue e decorazioni dei templi.

Nel 1930 Arturo Martini esegue in terracotta Odalisca: il motivo della giovane donna distesa su un fianco o addormentata, così tanto amato nella pittura rinascimentale italiana, viene riadattato seguendo lo schema delle figure sdraiate che vediamo al di sopra delle urne o dei “sarcofagi” etruschi in terracotta. Va tenuto presente che Martini in generale predilesse l’argilla refrattaria, come precisò anni fa Giulia Fusconi: “ricca di intrusioni metalliche, più dura e porosa, aveva invece un effetto di sostanza combusta, riarsa e una tonalità non calda e riflettente la luce, come quella dell’argilla, ma più spenta e opaca”.

L’opposizione Grecia-Etruria stava per assumere, però, una coloritura diversa. La ripetuta presenza di sfondi etruschi che si ritrova in D’Annunzio, soprattutto nella seconda parte di Forse che sì forse che no (1910), è connotata da un tono notturno e tenebroso; nel bel saggio in catalogo, Maurizio Harari scrive: “Gli Etruschi di D’Annunzio sono Etruschi nietzschiani, dionisiaci e non apollinei, tetri abitatori della terra e soprattutto del sottoterra, vanamente smaniosi di una redenzione olimpica e, per contro, schiacciati, come le loro necropoli, alle radici di un monte inerpicabile”.

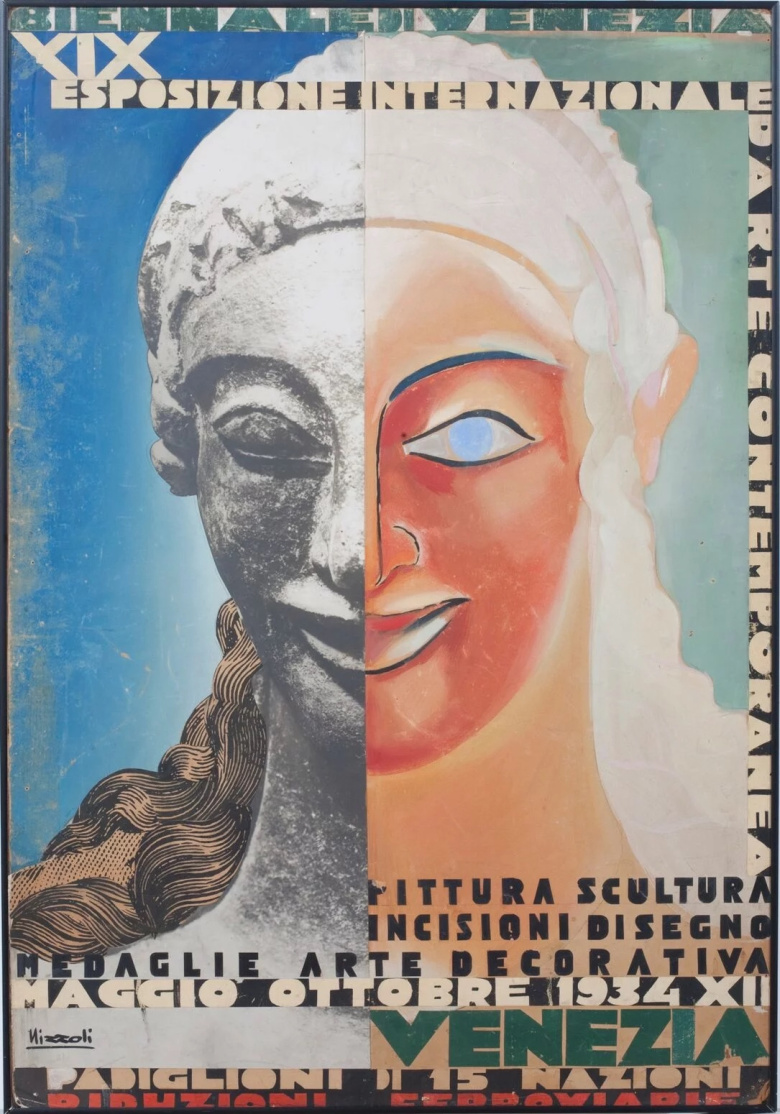

Ma ecco che irrompe Apollo, e si prende la scena. Solo sei anni dopo il romanzo di D’Annunzio, a Veio, non lontano da Roma, l’archeologo Giulio Quirino Giglioli scopre una magnifica statua in terracotta del dio. Avvenimento che fa da spartiacque tra due diverse interpretazioni della cultura (e dell’arte) etrusca: il “mirabile nume dissepolto” (così lo chiamò Giovanni Comisso in uno scritto del 1920) apparve come prova dell’autonoma eccellenza dell’arte etrusca, ma anche come “segno di speranza e rigenerazione per l’Italia appena uscita dalla grande guerra” (Giglioli); un decennio dopo, ad Aldous Huxley l’Apollo sembrava ancora “meravigliosamente nuovo, splendidamente sano”. Nella mostra organizzata da MART e Fondazione Rovati si possono ammirare due manifesti in cui l’Apollo di Veio col suo volto sorridente invita il pubblico alla Triennale di Milano del 1933 e alla Biennale di Venezia del 1934.

L’arte etrusca, tanto più in questa visione maggiormente solare, correva però il rischio di essere letta come esito di una specifica entità etnica e culturale. Già nel secondo Ottocento la presunta sopravvivenza del “sangue etrusco” negli uomini dell’Italia centrale era divenuta una sorta di luogo comune; una scrittrice di successo come Margherita Albana Mignaty aveva parlato delle “singolari virtù di quella vecchia razza etrusca il cui carattere incisivo e austero ha lasciato sua speciale impronta fra le popolazioni italiche”. A modo suo, anche Aby Warburg aveva visto in Francesco Sassetti, un contemporaneo di Lorenzo il Magnifico, quel pragmatismo “pagano-etrusco” così adatto alla classe mercantile.

Dagli anni Venti, però, il tono era cambiato: la “vigorosa rudezza”, la “tendenza alla corporeità”, la “stilizzazione piena di volume” apparivano ora come “un vanto originale della stirpe italica”. Sincerità e spontaneità, senso vivo della realtà, una parlata concreta e immediata, prima ancora di essere attributi artistici ora sono considerate presunte doti di un popolo. Pericle Ducati affermò che l’Arringatore “palesa forza ponderata, calma, perciò una volontà solida, tenace, un intelletto che sa prevedere le azioni, sa misurare gli eventi”. La celebrazione dell’arte etrusca andò ben oltre il campo degli archeologi: uno storico dell’arte come Rodolfo Pallucchini sosteneva nel 1931 che “disconoscere l’intima potenza di quest’arte [etrusca]” significava “non intenderne più le lontane discendenze, innegabilmente affioranti in certe correnti della scultura italiana”; viceversa, “la ‘ghiacciaia’ neoclassica” era stata “fatale per il genio latino”.

Fu facile scivolare da considerazioni storico-artistiche di questo genere verso conclusioni apertamente razziste come quelle di Eugen Fischer – esplicitamente citato nell’italiana rivista “Difesa della razza” – che ricavava proprio dalle sculture nei musei la convinzione che la “razza etrusca” fosse ancora perfettamente riconoscibile negli uomini che in Toscana si incontravano “sul piazzale d’una chiesa” o “in una qualunque osteria”.

Nel catalogo, Alessandro Del Puppo conclude così il suo saggio: “Per l'intero periodo tra le due guerre al mondo etrusco non vennero ricondotti soltanto stili, forme e modelli, bensì soprattutto individui e con essi una biografia e una genealogia fittizia. Fondato su confusi miti ideologici delle origini, il moderno recupero dell'arte etrusca si trovò inscritto in una narrazione pseudoidentitaria. I rivendicati aspetti formali avevano perlopiù costituito un rassicurante schermo e, al loro limite, il segno di una cattiva coscienza”.

I presupposti teorici della corrente etrusca novecentesca iniziarono a indebolirsi già prima della fine della seconda guerra mondiale. Fu lo stesso Bianchi Bandinelli a mettere definitivamente in crisi quel concetto di “anticlassico” che aveva contribuito a costruire non molto tempo prima; il punto debole del concetto risiedeva infatti nel fatto che esso implicava “una voluta differenziazione, una cosciente opposizione di un credo artistico, di un gusto a un altro”. In altre parole, una cosa è constatare la libertà con cui in Etruria si riprendono temi e iconografie giunte dalla Grecia, un’altra è ritenere che da parte degli artigiani etruschi ci fosse l’intenzione di intraprendere un percorso stilisticamente antagonista rispetto a quello greco. Qualche anno dopo, lo stesso studioso precisava che “certe ‘libertà’ dell'arte etrusca” e “certe soluzioni che si riscontrano in ogni tempo nelle manifestazioni dell'arte popolare” non arriveranno mai a costituire uno stile.

È interessante notare che queste parole venivano scritte mentre era in corso il tour europeo della Mostra dell’arte e della civiltà etrusca. A ragione Etruschi del Novecento dedica molto spazio a questo evento e a quello di trent’anni più tardi – Progetto Etruschi (1985) – così che il catalogo diventa di fatto anche un resoconto degli Etruschi nel Novecento. Nel 1955, dunque, la prima esposizione di questo ciclo si aprì a Zurigo (in un allestimento di Bruno Giacometti); qualche mese dopo, l’esposizione, seguitissima, si spostò proprio a Milano, poi a l’Aia, quindi al Louvre (accuratissime le analisi dei criteri espositivi nel saggio di Matteo Ballarin).

La recensione che Roberto Longhi fece dell’esposizione milanese – La mostra friabile degli Etruschi – pone problemi teorici molto più seri di quanto il tono, a tratti spassoso, faccia intendere. Dopo aver deprecato il continuo spostamento di materiali archeologici per definizione molto fragili, Longhi riportava la battuta dello scultore Ludovico Pogliaghi davanti all’Apollo di Veio (“già, già, l’arte dei pasticceri!”); frase non priva di una “qualche tracotanza”, ma che finiva per cogliere “il punto debole di un arcaismo affrettato e di riporto”; a rincarare la dose, Longhi citava un passo di Bianchi Bandinelli in cui si paragonavano certi prodotti della scultura etrusca a quegli “ometti di pane con gli occhi di uva passa che hanno deliziato i nostri lancinanti appetiti di ragazzi di scuola”. In più, smentendo quanto si era proclamato durante il Ventennio, Longhi sosteneva senza tante storie che ai Romani gli Etruschi lasciarono molto, “tutto o quasi tutto, insomma, all’infuori dell’arte”. Di “arte popolare” (argomento prediletto tra anni ’50 e ’60) in terra etrusca ce n’è ben poca, casomai c’è il prevalere di un “meccanismo artigianale” e di un “disinvolto ‘folclore’”; tra le “soluzioni di comodo” e le “ornamentazioni svogliate”, si avverte persino un “afrore ... di mercanzia corrente”.

Dietro al ragionamento di Longhi si scorge facilmente la secca distinzione tra “arte” e “non arte”, ma lo studioso aveva ragione a rimarcare la dimensione artigianale della produzione etrusca; lo stesso Arturo Martini, quando diceva che “gli Etruschi sono dei pignattari in grande, tiravano su le figure come vasi” dimostrava di aver colto lo strettissimo rapporto tra l’artigiano che esegue vasi e quello che realizza statue o rilievi. Ma anche una volta accertata la sostanza artigianale della produzione etrusca (come di altre culture del mondo antico), che cosa impedisce di leggervi – come si diceva proprio agli inizi del Novecento – una speciale “volontà d’arte”?

Questi anni Cinquanta sono al centro di alcune delle più belle pagine del catalogo (frivole solo in apparenza), quelle dedicate alla moda ispirata al mondo etrusco: ecco la foto in bianco e nero di Ivy Nicholson in piedi accanto all’Apollo di Veio con un abito di Fernanda Gattinoni e gioielli di Luciana De Reutern; anche il trucco del volto della ragazza tenta di riprodurre un’atmosfera vagamente arcaica. In un’altra foto la stessa modella replica i gesti del “sarcofago degli sposi” nel Museo di Villa Giulia: un gioco, certo, che però dimostra quanto la scultura (ben più della pittura) coinvolga e interpelli il corpo di chi le è accanto.

Con la stessa attenzione con cui hanno rivisitato le mostre del 1955, i curatori e gli autori del catalogo rievocano l’articolata serie di eventi del Progetto Etruschi, diretto da Mauro Cristofani nel 1985. Ne fanno emergere la tonalità postmoderna e pop, ma ne illustrano anche l’episodio centrale, Amare Chimere di Mario Schifano. Un bellissimo articolo di Fabio Belloni ne racconta la singolare genesi, quando la notte del 16 maggio, davanti a centinaia di spettatori (e con il commento in diretta di Achille Bonito Oliva), il pittore e alcuni allievi diedero inizio all’opera, al centro di piazza SS. Annunziata a Firenze: “Schifano dipinge senza una traccia preliminare, impattando con il pennello sulla tela. Applica i colori come escono dalla confezione, senza mischiarli. Inizia dal cielo bianco e oltremare, passa al terreno, infine traccia i profili delle chimere di due diverse misure”. Sovrasta tutto l’illusoria minaccia dei fantastici mostri antichi, ma ormai, nota Belloni, l’archeologia (e pure gli Etruschi) sono usciti di scena.