Da Ovidio a Cortázar: zoo immaginari

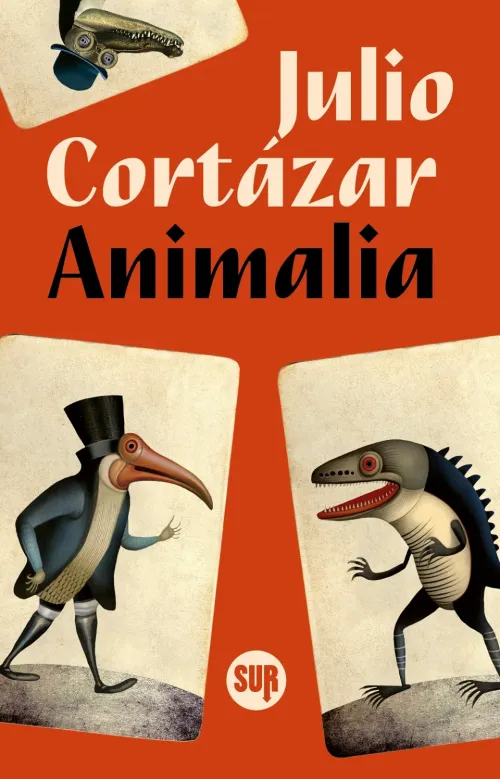

Per i tipi di SUR è uscita una nuova traduzione di Ilide Carmignani dei testi scelti da Aurora Bernárdez per Animalia, il bestiario di Julio Cortázar. Diremo di animali, quindi, ma cominciamo da un frutteto.

Protettrice dei frutti, la dea Pomona, nel XIV libro delle Metamorfosi, si prende cura dei suoi filari come si custodisce un lessico: potando, innestando, sorvegliando i nomi. È la dea che ama solo le piante, che rifiuta gli uomini, che coltiva anziché generare. Vertumno, dio delle stagioni, per conquistarla, non usa la forza ma la bellezza della metamorfosi: si fa vendemmiatore, vecchia, contadino, perfino sé stesso sotto altre sembianze, per poi rivelarsi nella sua bellezza — l’arte dell’innesto dissimulata e messa in scena sul corpo. Ma resta pur sempre un atto di conquista: un tentativo di dominio travestito da mutamento, a cui Pomona cerca di sottrarsi, proteggendo il proprio giardino da un’alterità che lo rovinerebbe.

La loro storia è una soglia, un equilibrio fragile tra resistenza e trasformazione: il corpo femminile che si difende dal diventare altro, e quello maschile che si dissolve pur di passare oltre. Del resto, Ovidio è un atlante di passaggi, un archivio di anatomie mobili. Dafne si fa lauro per sfuggire al desiderio di Apollo, Aracne diventa ragno dopo aver sfidato la dea nel tessere, Atteone si trasforma in cervo e viene sbranato dai suoi cani. In Niobe la metamorfosi è pietra, in Filomela è canto. In ogni caso, sono gesti di sopravvivenza: la materia che cambia pelle per restare. Ogni mutamento conserva un’eco della forma precedente, come una sillaba che continua a vibrare nel nome nuovo.

Gli erbari e, soprattutto, i bestiari medievali ereditarono questa tensione metamorfica, ma la imprigionarono nel simbolo. Ispirati ai 37 volumi della Naturalis Historia di Plinio (I d.C.), il Physiologus, l’Aberdeen Bestiary (XII sec.) e il Trésor di Brunetto Latini (1260 ca.) ci consegnano un mondo dove il leone è Cristo, il pellicano è resurrezione, l’aspide è sordità morale e il basilisco è veleno che si legge. L’animale serve, ammonisce, significa, muore per noi come l’unicorno per la bella dama nell’arazzo tessuto in onore di Anna di Bretagna a cavallo tra Quattro e Cinquecento. La vita delle bestie, lì, accade nel recinto dell’allegoria: il corpo ridotto a lettera, l’istinto trasformato in figura.

Poi, nel Seicento, il meraviglioso tenta una fuga verso la scienza. È la stagione dei mostri di Kaspar Friedrich Schott, gesuita e collezionista di prodigi, autore della Physica Curiosa (1662). Le sue pagine pullulano di pesci con volti umani, sirene, uomini con due teste, animali nati dall’accoppiamento improprio di specie lontane: un museo cartaceo del possibile. Schott finge di catalogare tutto ciò che esiste secondo i criteri della filosofia della natura, la “fisica”, ma ogni mostro rivela ancora una domanda metafisica. È il punto in cui l’apertura barocca incontra la scienza, e il prodigio diventa fenomeno che incuriosisce perché la sua spiegazione non si arresta alla classificazione. Sotto la lingua dell’osservatore, infatti, pulsa sempre il brivido ovidiano della metamorfosi.

Ecco. Come in un gioco di rifrazioni testuali, tra i bestiari di un lungo medioevo e i mostri di Schott si spalanca il secolo da poco trascorso, quello che dissolve la morale e l’allegoria nella risposta ontologica (che cosa c’è) e questa in quella metafisica (perché c’è quello che c’è). Nel Novecento, l’animale fantastico non abita più il codice morale: è una presenza che eccede le categorie, un errore ontologico che insiste. Roger Caillois (Nel cuore del fantastico) parla in merito di una cosa indefinibile e invisibile, ma presente, che pesa, che insiste nel reale. Jorge Luis Borges, nel Libro di sabbia, gli risponde: non è possibile, ma è. Animali traslucidi, trasformati nella penombra semantica di parole che sono vampiri linguistici, come opportunamente li definisce Stefano Lazzarin (in Vipistrello, colombre, animale giglio: vampiri linguistici del Novecento italiano).

Tommaso Landolfi ne conosce bene il peso, e non solo tipografico. I suoi Porrovi, le Bestie folgorose, i Vipistrelli non rappresentano: accadono. “Parole-viticci”, spettri mutanti che si avvolgono su se stessi e si arricciano nella mente, finché il corpo fonico della parola si fa creatura. L’animale, qui, non è un simbolo ma una forma che prende corpo dal linguaggio, un suono che si fa materia. E se l’allegoria medievale illuminava, il fantastico di Landolfi acceca: non si tratta di capire, ma di convivere con ciò che sfugge. L’animale è l’intruso che abita la lingua, la forma in cui il pensiero riconosce la propria ombra. Buzzati, che della paura conosceva la meccanica, lo sapeva bene: il colombre è animale nato da un errore di pronuncia — “colombers” per kilometers — e da lì reclama esistenza. Nessuno, nel racconto, lo vede tranne la sua vittima; eppure, il suo peso grava sui mari come un pensiero fisico, come una colpa. Il mostro è una parola che ha deciso di non tornare indietro. Manganelli spinge più oltre il paradosso: crea l’animale giglio, feroce perché blando, carnivoro che non morde, corpo che non sanguina. Si uccide “in sogno”, arrotolando il sogno stesso. Ferdinando Amigoni, in Fantasmi nel Novecento, ne coglie con precisione il nesso: è la bestia che abolisce il principio di non contraddizione, la prova che l’immaginazione non è un altrove ma un parassita necessario della contingenza del reale. Come le creature verbali di Cefalea di Julio Cortázar, l’animale giglio nasce dal linguaggio e subito lo eccede: un sintomo che si è fatto essere.

Per questo, quando oggi parliamo di animalizzazione, dovremmo parlare di inventari aperti, ponti metamorfici tra umano e animale, non chiudere i nostri inventari del reale in collezioni chiuse. Purtroppo, non sempre avviene, anzi quasi mai. Aspiriamo piuttosto a cataloghi infiniti per liberarci dalle gabbie digitali che ci avvolgono da ogni parte, per assolverci dal ridurre ogni aspetto della realtà — a partire dagli animali — a categorie di consumo: pixel retroilluminati nelle nuove tassonomie della crudeltà, carni in bilico, destinate ai rimorchi refrigerati così che noi non soffriamo vedendoli andare al macello.

L’inventario aperto invece non ordina il vivente: gli fa spazio. È una forma di conoscenza ma anche di pietà, una resistenza alla tassonomia che pretende di spiegare tutto e finisce per disinnescare il mistero. Borges lo aveva intuito. Il suo Libro degli esseri immaginari finge un repertorio ma costruisce un romanzo in forma di catalogo: ogni voce è un varco, ogni creatura un modo per riaprire la mappa del reale. In Tlön, l’enciclopedia non descrive il mondo: lo crea. In La biblioteca di Babele, l’elenco diventa il paesaggio stesso, e l’universo si trasforma in un archivio di varianti. Il bestiario, da inventario di meraviglie, diventa strumento di conoscenza — o forse, più esattamente, una meditazione sull’impossibilità della conoscenza totale. E se oggi vogliamo un’eco leggera di quella curiosità smisurata, possiamo passare a un altro Schott, Ben, l’autore di Miscellanee e Almanacchi, elenchi ironici e giocosi che fingono di ordinare il mondo ma ne mostrano la vertigine. Il suo inventario non rivela mostri, ma il nostro bisogno di contenerli. È la forma pop di una stessa ansia antica: catalogare per non perdersi.

Ma si può anche accettare benevolmente la trasformazione come un’epifania nella quale l’animale non è allegoria ma evento. “C’è stato un tempo” — così si apre il primo racconto di Animalia — “in cui pensavo molto agli axolotl. Andavo a vederli al Jardin des Plantes e passavo ore a guardarli, a osservarne l’immobilità, gli oscuri movimenti. Ora sono un axolotl”. Lo sguardo umano si fa pinna, membrana, pelle di un altro corpo: un contagio percettivo, una trasformazione che non si può più revocare.

In Lettera a una signorina a Parigi, invece, il corpo umano espelle l’impossibile — coniglietti vivi che saltano fuori dallo stomaco, vengono nascosti nei cassetti e moltiplicano l’angoscia fino al suicidio. È la scrittura che vomita se stessa, l’animalità che riemerge come residuo, come eccesso del linguaggio: un parto improprio, una nascita che non redime ma testimonia. Lo stesso accade in Mio caro pitone (Gros-Câlin), pubblicato nel 1974 da Romain Gary sotto lo pseudonimo di Émile Ajar, dove Victor Cousin, impiegato all’Istituto di statistica e sperduto nella solitudine parigina, vive con un pitone domestico e una topolina bianca che coabitano nel suo appartamento: preda e predatore tenuti insieme dal bisogno di affetto. Le amorevoli spire del serpente non simboleggiano nulla ma diventano presenza, organismo che altera le geometrie dell’amore e dell’habitat domestico. È forse uno dei primi romanzi ecologici del secondo Novecento: la convivenza tra umano e animale non è più metafora ma biotopo narrativo, forma di equilibrio fragile tra cura e predazione. L’ecologia qui è già ontologia sociale: ogni gesto affettivo diventa gesto ecosistemico. Oggi forse nessuno come Michele Mari raccoglie questa eredità sul piano della materia verbale. Il bestiario si trasforma in animalauro: l’umano e l’animale coincidono nella stessa impronta, nella stessa ferita del linguaggio. La collezione chiusa vacilla, la teca si incrina, l’oggetto vivo si ribella al sapere che vorrebbe contenerlo. Se il bestiarium era stato un dispositivo morale e l’umanario secentesco una sua estensione razionalista — la tassonomia di una prima persona che s’illude di rinchiudere il mondo — Mari compie pienamente il passaggio all’animalauro: un archivio d’autore in cui l’umano si lascia finalmente contaminare, restituendo alla parola la sua origine animale. In Cento poesie d’amore a Ladyhawke il rapace mostro d’amore non è allegoria né simbolo: è presenza irriducibile, un “tu” che resta fuori dal linguaggio e tuttavia lo ossessiona. L’oggetto vivo non si lascia classificare, e proprio in quella resistenza si rivela come verità. Da Di bestia in bestia ai racconti di Euridice aveva un cane, sino agli oggetti feticci di quella tassonomia di ricordi smembrati che è Locus Desperatus, Mari mostra quanto ogni addomesticamento simbolico sia una perdita di mondo.

Se il Novecento fosse stato un lungo bestiario aperto, forse oggi non ci troveremmo a fronteggiare la brutalità verbale (ma non solo) di regimi iperrealisti, costitutivamente refrattari alla contaminazione democratica. Chissà. Non tutto è perduto, a patto che gli animali dei nostri zoo immaginari non siano più soltanto quelli che si possono rappresentare, ma quelli che la lingua stessa genera e non riesce più a ritirare: parole che si arrampicano sulla memoria e non la consegnano all’oblio ma al filtro di una latenza sempre possibile. Il lettore le sa impossibili, eppure ne misura il peso. Fantasmi di linguaggio, ma con unghie aguzze e ben curate. Un serraglio non di specie ma di stati, dove l’uomo si fa animale per conoscenza e rispetto dell’altro, non per simbolo. Non più catalogazione, ma convivenza: un’animalia che accade nel passaggio all’animale della prima persona — “io axolotl” — nei mobili di casa, nell’ecologia dei nomi che ci abitano. Universi di discorso visivo in cui abitano anche i caratteri disegnati da Enki Bilal, per esempio, narratore di un futuro dove la mutazione non è scelta ma condizione. Nel suo Animal’z, gli esseri viventi sopravvissuti a un cataclisma globale portano nel corpo la memoria della catastrofe: metà carne, metà vento, metà macchina. Il suo bestiario è apocalittico e tenero insieme: creature ibride che testimoniano la possibilità di un’altra alleanza tra umano, animale e tecnologico. Lì la metamorfosi non è più un mito ma una necessità biologica, e la sopravvivenza coincide con la capacità di mescolarsi.

Con Bilal si chiude il cerchio aperto da Ovidio: l’immaginazione resta l’unico ecosistema capace di accogliere la trasformazione. In fondo al frutteto, ancora lei, Pomona, che ha scelto di non cedere alla violenza maschile del mito, ma di credere alla persistente ostinazione delle forme. Il suo giardino è una piccola enciclopedia vivente: innesti che sono metamorfosi riuscite. In letteratura, il ramo che attecchisce è spesso un nome: colombre, vipistrello, giglio, appunto. Non è possibile, ci diciamo al riparo del nostro senso di realtà; e tuttavia è (e sospendiamo l’incredulità). Caillois avrebbe sorriso, Borges avrebbe aggiunto un lemma, Cortázar un gioco di regole, Landolfi una riga di diario, Gary un grammelot francoyiddish.

Noi, più modestamente, potiamo: togliamo allegorie secche, le passiamo in latenza, lasciamo crescere i nomi che insistono. E ascoltiamo come i loro caratteri frusciano tra le carte delle nostre pagine.