Edison, scienziato e mago

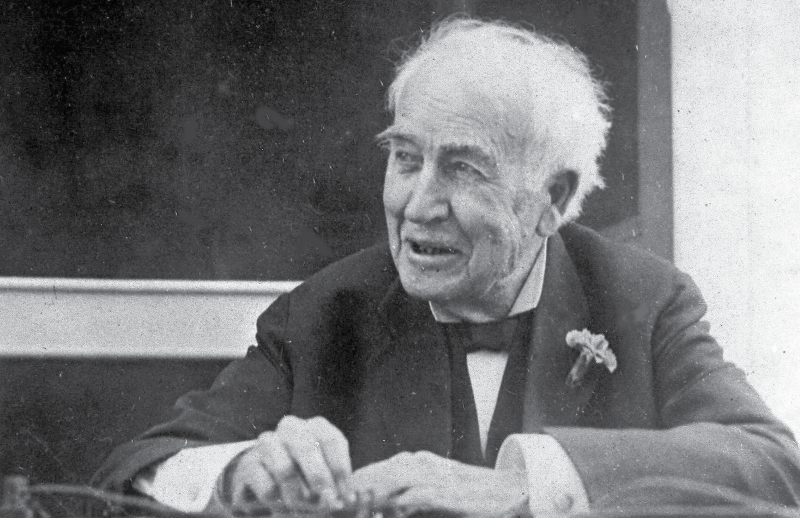

È intensa l’espressione di Thomas Alva Edison, the Old Man, come avevano cominciato a chiamarlo fin da quando aveva vent’anni: di fronte e di tre quarti, occupa l’intera copertina della monumentale biografia (quasi settecento pagine) che gli ha dedicato lo scrittore e biografo Edmund Morris, premio Pulitzer per il suo lavoro del 1979 su Theodore Roosevelt, deceduto nello stesso 2019 che ha visto uscire l’edizione originale, da noi tradotta e pubblicata da Hoepli lo scorso anno.

Ci guarda dalla foto in copertina, Thomas Alva, in un bianco e nero necessario a far emergere la luminosità dell’ovale del volto (una citazione, evidentemente), le mani infilate nelle tasche dei pantaloni, solo i pollici fuori, alla maniera nobile, elegante nel suo abito da lavoro, lo sguardo che abbiamo letto azzurro nel primo incontro con l’appena quindicenne Mary Stilwell (“Primo, pensai che aveva degli occhi bellissimi […] e poi era così sporco, tutto unto di lubrificante, ecc.”), la prima moglie che morirà a soli ventotto anni, il 9 agosto 1884, un annus horribilis per Edison, costretto a un’umiliante svendita della sua casa, sull’orlo della bancarotta, marito sostanzialmente incurante – lo sarà di nuovo anche con Mina Miller, la seconda moglie che sposerà all’inizio del 1986 – ma che per la morte repentina di Mary pianse a dirotto, singhiozzando, tremando tutto al punto di non riuscire a parlare quando tentò di portare la notizia alla primogenita Marion.

Ci guarda the Old Man, dalla copertina, dopo aver letto di tutta la sua vita e sembra chiedere (almeno così pare al recensore: materia analitica, probabilmente) dietro un sorriso appena compiaciuto: “Questo è quello che ho realizzato, dall’11 Febbraio 1847 al 18 Ottobre del 1931: e tu, e voi?”.

Dovrei scrivere che si esce frastornati dalla lettura di quell’ottovolante che è stata la vita di uno degli uomini di maggior ingegno dell’intera storia dell’umanità. Ma al nostro l’enfasi e la parola “genio”, che pure non sarebbe sprecata, a genio non gli andava, a meno di non accettare il suo stesso giudizio, espresso una ventina d’anni prima della morte: “A questo mondo è tutta una questione di volontà. Io non ho mai avuto un’idea in tutta la mia vita (sic!). Non ho fantasia. Non ho mai sognato. Le mie cosiddette invenzioni (doppio sic!) esistevano già nell’ambiente, le ho solo fatte uscire. Non ho creato nulla. Nessuno lo fa. Non esiste un’idea che nasca dal cervello; tutto viene da fuori (dove non emerge la modestia, semmai un’ingenuità filosofica che avrebbe probabilmente rivendicato, ripensando al Compendio di Richard Green Parker, scoperto appena adolescente con sua madre). L’operoso la ricava dall’ambiente; il fannullone la lascia lì e va alla partita di baseball. Il ‘genio’ si trattiene in laboratorio notte e giorno. Se succede qualcosa, lui è lì per afferrarla; se non fosse lì, la stessa cosa succederebbe, ma non diventerebbe mai la sua”.

E se il giudizio auto-riflessivo può lasciare dubbiosi, così lo raccontava Nikola Tesla, da Edison stesso considerato “uno dannatamente in gamba”: “L’effetto che Edison produsse su di me fu abbastanza straordinario. Quando vidi quell’uomo mirabile, che non aveva avuto alcuna istruzione né vantaggi e si era fatto tutto da sé, e [vidi] i risultati grandiosi ottenuti con la laboriosità e l’applicazione, mi sentii mortificato per aver sprecato la mia vita (…) ruminando nelle biblioteche e leggendo qualsiasi cosa”. Detto da colui che, biografie più superficiali, raccontano come “l’acerrimo rivale”.

Del resto, cosa dire di un uomo alla morte del quale fu suggerito all’allora presidente degli Stati Uniti, Herbert Hoover, di disattivare l’intera rete elettrica nazionale per un minuto, suggerimento rispedito ai mittenti giacché il gesto avrebbe paralizzato il paese e provocato una quantità incalcolabile di incidenti mortali? In una dichiarazione del presidente del 20 ottobre 1931, a due giorni dalla morte di colui che aveva fatto più di qualunque altra entità, a parte il Sole, per illuminare il pianeta, si legge, “La dipendenza del paese dalla corrente elettrica per la propria vita e la propria salute è di per sé un monumento al genio di Edison”; Henry Ford – quell’Henry Ford! – telefonò urgentemente chiedendo che l’ultimo respiro del grand’uomo fosse conservato in una provetta; Papa Pio XI trasmise due telegrammi per esprimere la sua partecipazione; Albert Einstein – sì, proprio lui! – telegrafò da Berlino, “Uno spirito inventivo, ha riempito la sua vita e le nostre esistenze di luce sfolgorante”, distinguendosi, anche in questo, da un’accademia che si era sempre contraddistinta per un’evidente avarizia e sufficienza di giudizio (ci torneremo in chiusura).

Del resto – di nuovo – come riassumere l’esistenza di un uomo capace di registrare in media un brevetto ogni dieci-dodici giorni della sua vita adulta, 1093 macchinari, sistemi, procedimenti, fenomeni, ai quali si potrebbe aggiungere il fluoroscopio a raggi X, se Edison non avesse rinunciato al patent, così da renderlo disponibile a tutti i medici, e senza volere né poter contare un’invenzione impossibile da brevettare come il Menlo Park di New Jersey (nulla a che fare con quello di Zuckerberg in California), il primo campus progettato e costruito per lo sviluppo e la ricerca industriale? Thomas Alva Edison inventò 250 dispositivi sonori, l’indicatore di borsa Universal stock ticket, il contatore elettrico, la dinamo gigante (jumbo dynamo), la batteria alcalina ricaricabile, la lampada di sicurezza per i minatori, un dispositivo per accecare i sommergibili, un telescopio notturno, la carta delle caramelle, una crema per la nevralgia facciale… accidenti, anche la carta per le caramelle! Dimenticavamo il fonografo e la lampadina a incandescenza?

La vertigine della lista – come la chiamava Umberto Eco – solo in minimissima parte qui riportata, corre per tutte le prime pagine del prologo, poi nei vari capitoli, e sembra non finire mai. Nel primo anno di matrimonio con Mary Edison registrò 39 brevetti; solo nel 1880 sottopose ai periti dell’Ufficio sessanta richieste, di cui 59 approvate, l’anno dopo furono novanta, tra le quali quello per il contatore elettrolitico, nell’82 furono più di 100; nelle sei settimane che seguirono il secondo matrimonio con Mina concepì oltre 400 invenzioni. Cento aziende startup nacquero dalla sua vulcanica energia imprenditoriale, “in un solo giorno, quando aveva quarant’anni e ardeva del fuoco dell’innovazione, aveva abbozzato centoventi idee di cose nuove”. Prove! Prove! era sempre in cerca di prove.

Nel 1910 Edward Marshall del “New York Times” gli chiese se avesse mai trovato prove scientifiche dell’anima: “assolutamente no…”, fu la riposta “… ciò di cui abbiamo bisogno è la ricerca dei fondamenti, non la reiterazione di tradizioni nate in quei giorni in cui gli uomini sapevano ancora meno di quanto sappiamo ora”. Pur criticando le sue “idee religiose”, a un mese dall’intervista che destò a dir poco scalpore, con il titolo “THOMAS A. EDISON: L’ANIMA NON È IMMORTALE”, lo stesso NYT ammise in una recensione anonima che l’inventore meritava tutte le lodi che i suoi biografi gli avevano attribuito: “Più di una volta è stato indicato come il più grande americano vivente (…) Si ritiene che Edison sia già rilevante e profondamente americano come il suo conterraneo Mark Twain, e che venga associato a Lincoln e Franklin per ampiezza di forma mentale ed effettive realizzazioni, secondo caratteristiche che sono essenzialmente di questa nazione”.

Per intendere la profonda essenza americana di quest’uomo che – dovrebbe essere già chiaro – solo un esercizio di inaccettabile superficialità potrebbe ridurre all’inventore della lampada a incandescenza (nei suoi ultimi anni, a seguito del cosiddetto britannico Piano Stevenson del 1923, quando Winston Churchill in persona annunciò la riduzione delle forniture della gomma, si dedicò alla ricerca per la produzione di una gomma naturale statunitense) vale fare un salto indietro, al tempo in cui della sua formazione si incaricava la mamma Nancy, ché la “stordita stranezza” del piccolo Thomas, conseguente la sordità che lo aveva colpito appena dodicenne, (senza che mai lui, negli anni, pensò necessario spiegarne la probabile causa) l’aveva costretto a lasciare la scuola del Reverendo Engle.

Come abbiamo già accennato, adolescente, grazie alle letture in famiglia, ebbe modo di scoprire A School Compendium of Natural and Experimental Philosophy, il libro di Richard Green Parker che più lo influenzò, convincendolo che “tutte le invenzioni altro non erano che la riscoperta e la riorganizzazione della materia originaria”. Ma il fatto che non andasse più a scuola, non vuol certo dire che rimaneva a casa, per quanto affascinato da “la cerchia delle scienze”. A tredici anni guidò per la prima volta un treno merci per una tratta di quarantasette miglia e mezzo (circa 76 km) in Michigan, tra Port Huron e Detroit, anche se è lecito immaginare che Mr. Northrop, il probabile macchinista complice, lo tenesse ben sott’occhio.

Il giovane Thomas saliva su quel treno ogni mattina alle 8 rifornito di dolciumi, noci e popcorn da vendere ai viaggiatori nelle tre ore che li dividevano dalla grande città. Anche burro e, quando era stagione, mirtilli che acquistava lungo i binari, vendendo il tutto ai due capolinea. Nel 1862, a quindici anni, da un rigattiere comprò 136 chili di vecchi caratteri tipografici insieme a una piccola macchina a stampa di seconda mano: aveva notato che metà dello scompartimento bagagli era sempre vuoto e pensò di utilizzarlo come tipografia mobile per un giornale – il “Weekly Herald, pubblicato da A. Edison” – che imparò a stampare da autodidatta, così da venderlo a bordo.

“Ai lettori più interessati fu offerto un abbonamento del costo di otto centesimi al mese, con la promessa che i loro nomi sarebbero comparsi nei ringraziamenti dei numeri successivi”. Non male per un quindicenne, poco dopo la metà del XIX secolo. Pure, già allora, ai soldi dava poco interesse, non li contava mai quando li riceveva dagli acquirenti “era sempre preso a studiare qualcosa, e di solito teneva in tasca un libro che aveva a che fare con qualche argomento scientifico”. Rimase così per tutta la vita, come ebbe a dichiarare il suo secondo consulente per gli affari, Alfred Tate, “era così poco esperto di calcoli che non riusciva neppure a capire le cifre di un bilancio”.

Ma il 9 Aprile del 1862, arrivato a Detroit, si accorse di una folla che si assiepava intorno ai cartelloni delle ultime notizie, la breaking news del giorno essendo una battaglia epocale a Shiloh tra confederati e unionisti. Quell’adolescente che di lì a qualche anno, da adulto, avrebbe inventato il fonografo e illuminato il mondo con le sue lampadine e i generatori di elettricità, era già in grado di capire che, al ritorno del treno ci sarebbe stata un’eccezionale richiesta per le edizioni pomeridiane.

In un battibaleno copiò i principali titoli dalle bacheche e corse a darli all’operatore telegrafico del Grand Trunk alla Michigan Central Station; in cambio di una cospicua ricompensa – tre mesi di giornali in omaggio – l’operatore spedì un avviso ai capostazione del Nord del paese con le istruzioni per affiggere localmente i titoli e annunciare che con il treno delle 16,00 sarebbe arrivata una massiccia fornitura di giornali; quindi si fiondò alla Free Press dove l’edizione era già in stampa e richiese mille copie sulla fiducia. “Colpito dalla sfrontatezza, il direttore del giornale Henry N. Walker autorizzò l’ordine”.

Con l’aiuto di un altro ragazzo riuscì a piegare i giornali prima dell’arrivo a Utica dove in genere vendeva 2 copie: ne vendette 35, “allora mi resi conto che il telegrafo era una grande invenzione”. Se a Utica era andata com’era andata, scommise sulle altre stazioni e sul fatto che la sua richiesta di 1000 copie era stata, probabilmente, in difetto. Pensò di rimediare aumentando il prezzo da 5 a 10 centesimi. Ma a ogni stazione c’era sempre più folla, “allora urlai 25 centesimi cadauno, signori, non ne ho abbastanza per tutti. Li vendetti tutti e feci quella che per me allora era una quantità immensa di denaro. Il giorno dopo cominciai a studiare telegrafia”.

Ci siamo soffermati su un episodio forse marginale, e anche perché si legge solo all’inizio della settima parte di questa affascinante biografia, dopo quasi 600 pagine, giacché Edmund Morris, piuttosto imprevedibilmente, prologo ed epilogo a parte, racconta la vita di Edison a ritroso, ognuno degli otto decenni caratterizzandolo intorno ad altrettanti campi d’interesse coltivati con la straordinaria maniacalità e precisione con i quali li aveva scoperti nel Compendio di Green Parker: la Botanica a seguito del Piano Stevenson, tra il 1920 e il 1929, la Difesa, tra il 1910 e il 1919 (l’epoca della grande guerra), la Chimica tra il 1900 e il 1910, il Magnetismo, tra il 1890 e il 1899, la Luce, certo, tra il 1880 e il 1889, il Suono, evidentemente, tra il 1870 e il 1879, la Telegrafia scoperta vendendo giornali, tra il 1860 e il 1869, e dapprincipio la Filosofia Naturale verso la quale lo accompagnò la madre Nancy, dalla nascita nel 1847 fino al 1859. Il prologo, appunto, racconta della sua morte nel 1931.

Ci siamo soffermati su un episodio che, pur nella sua intrinseca valenza narrativa, non si incontra così spesso nelle biografie dedicate all’inventore della lampadina, giacché ci permette di sviluppare una riflessione che nei dieci complessivi capitoli del libro di Morris ci accompagna come un motivo di fondo, e fin dalla prima pagina della prima parte, quando si fa cenno a ciò che Edison annotò a margine della copia della “teoria della relatività” nella traduzione di Robert Lawson che provò a leggere nel 1920, a settantatré anni: “Einstein, come tutte le altre menti matematiche non ha la minima capacità di trasmettere al profano neanche un barlume della materia che cerca di spiegare”. Le leggi di Faraday sull’induzione elettromagnetica e quella di Ohm sulla relazione tra corrente, voltaggio e resistenza le capiva bene, e le aveva applicate lui stesso in laboratorio.

Nel corso di tutta la sua vita spese una quantità fantastica di denaro per acquistare libri, letteralmente pile di libri, che compulsava indifferente ai più elementari bisogni: nutrirsi – mai più di 170 grammi di cibo a pasto, “non si riesce a pensare con chiarezza se si fa il pieno” – dormire, cosa che faceva per poche ore, piegando la giacca a mo’ di cuscino, appoggiandosi sul tavolo di ricerca o da qualche parte del laboratorio (spesso insieme alle sue “squadre”, non casualmente conosciute come le “Insomnia Squad”). Per tutta la vita seguì la politica di creare solo cose che fossero pratiche e redditizie. In parole di oggi: scienza applicata e votata al profitto. Di Einstein, e poi di quell’Heisenberg che rivoluzionerà ulteriormente la fisica, appena sei anni prima della sua morte, Edison non poteva sapere, tanto meno capire, che avevano compreso e scoperto cose che divorziavano dalla raccontabilità.

Più volte l’accademia gli rifiutò i riconoscimenti che senza dubbio avrebbe meritato. Nel 1911 il Nobel per la Fisica gli sfuggì, forse, anche in conseguenza di alcune improvvide dichiarazioni ai giornalisti americani sul carattere degli europei, per come lo aveva sperimentato nel corso di quell’anno sabbatico programmato nel vecchio continente. Fu candidato di nuovo nel 1915: il “New York Times” scrisse che avrebbe condiviso il premio con Nikola Tesla. Il supposto “acerrimo nemico” dichiarò di “ritenere che, di Nobel, Mr. Edison ne meritasse una dozzina”. Nessuno dei due ne venne mai riconosciuto meritevole. Del resto, nel 1883, Henry Rowland, professore alla John Hopkins, al convegno annuale dell’American Association for the Advancement of Science (l’AAAS), a Minneapolis, ebbe a pronunciare un appassionato “Appello alla purezza della scienza” rifiutando di onorare con quel nome “comodità” quali il telegrafo o la luce elettrica, sostenendo che ricerca del denaro, produzione materiale e caccia alla fama erano ostacoli al progresso intellettuale: “Non è cosa rara, specie sui giornali americani, veder confondere le applicazioni della scienza con la scienza pura, e qualche oscuro americano che ruba le idee di grandi menti del passato e si arricchisce applicando le medesime agli usi domestici, è sovente elogiato al di sopra del grande che le originò, il quale avrebbe realizzato centinaia di tali applicazioni, se la sua mente avesse posseduto il necessario elemento di volgarità”. Ricorda Morris, come man mano che la perorazione andò avanti diventò chiaro che l’appello non era tanto a favore della scienza pura in sé, ma di un aumento dei fondi ai laboratori universitari: “una lagnanza che sarebbe stata replicata cento anni dopo”. Ai giorni nostri.

Ancora oggi, il mantra della scienza pura vs scienza applicata e del disdicevole “elemento di volgarità” che accompagna l’impresa di ricerca nel settore privato, è una pièce de resistance di molta pubblicistica. A sostenerlo non si rischia l’impopolarità. Sicché Giulio Giorello, in uno scritto del 2006 dedicato alla “dimensione tecnica dell’impresa scientifica”, ricordava – come usava fare spesso – uno degli insegnamenti del suo maestro Ludovico Geymonat: “La distinzione tra uso e contenuti della scienza riguarda semplicemente il fatto incontestabile che le decisioni sull’uso sono prese entro strutture istituzionali diverse da quelle circa i contenuti. Questo non significa negare che parecchi scienziati abbiano partecipato anche a decisioni del primo tipo […] Chi non ricorda le discussioni – spesso lunghe e noiose – circa l’‘innocenza’ della scienza ‘pura’ e le ‘perversioni’ di quella ‘applicata’? Se c’è un punto della lunga riflessione di Geymonat che mi sembra importante sottolineare è l’insistenza di questo matematico e filosofo sulla necessità di sfumare dicotomie troppo rigide come puro/applicato o scienza/tecnologia”.

Matematico e filosofo – ma anche marxista, e comunista con giovanili simpatie per Stalin, non è marginale ricordarlo – Geymonat sottolineava l’ovvietà per cui i confini tra ‘di base’ e ‘applicata’, tra ‘scienza’ e ‘applicazioni’ fossero difficili da tracciare, necessariamente sfumati. Una lezione da riprendere in mano. Solo chi abbia poco o nulla esperienza di come si lavora nei centri di ricerca delle imprese private può superficialmente liquidare l’argomento (si veda, anche, il capitolo sulla corsa ai vaccini com’è raccontata nel Senza respiro di David Quammen, che abbiamo qui recensito): roba da slogan elettorali. Continua Giorello: “Una volta riconosciuta la dimensione ‘tecnica’ dell’impresa scientifica, non deve turbarci più di tanto l’ossessione di certuni a enfatizzare la scienza ‘applicata’ contro quella ‘pura’, o viceversa – tanto più che non c’è soltanto una tecnologia che articola l’intervento sull’ambiente, ma gli stessi congegni e apparati (un tempo di sarebbe detto semplicemente “macchine”) incarnano un tipo di comprensione dei processi reali che spesso apre alle ‘scienza teorica’ orizzonti nuovi e sconfinati”.

Con buona pace del Professor Rowland, che non poteva onorare con il nome della scienza le “comodità” inventate da Thomas Alva Edison, il fonografo, la lampadina e le centinaia e centinaia di “macchine” con cui ha rivoluzionato la vita di tutti gli abitanti della Terra, non possono che essere considerate come espressione della più alta impresa scientifica di conoscenza, e tutt’altro che caratterizzate da qualsivoglia elemento di volgarità.

Chi prenderà in mano Edison, l’ultima biografia scritta da Edmund Morris, scoprirà un tesoro che solo l’accecante luce dell’invenzione della prima lampadina a incandescenza e la visionaria capacità imprenditoriale – molto nordamericana, piaccia o meno – hanno nascosto agli occhi dei più, dai quasi cento anni che ci separano dalla morte dell’americano più famoso della sua epoca. Che non fu mai premiato dall’Accademia delle Scienze di Stoccolma, tanto meno riconosciuto dall’AAAS (nemo propheta) ma al quale invece, nel 1929, in patria, fu conferito l’Oscar alla carriera: “Riconoscenti per il notevole servizio reso alla creazione e allo sviluppo del cinema”.