Arles: la fotografia disubbidiente

Come ormai da decenni, per la settimana di apertura dei Rencontres d’Arles (7-13 luglio 2025) questa tranquilla e affascinante cittadina della Camargue si trasforma in un effervescente e super internazionale centro dedicato alla fotografia, dove si accavallano dibattiti, discussioni, incontri con gli autori, letture portfolio con direttori di musei e festival provenienti da tutto il mondo, più decine e decine di mostre organizzate dai Rencontres d’Arles (fino al 5 ottobre 2025). Mostre, come ogni anno, estremamente ricche e diversificate, divise in varie sezioni, dalle “Riletture” dedicate ad autori o lavori del passato più o meno prossimo (tra cui la mostra antologica dedicata a Letizia Battaglia, Ho sempre cercato la vita, presso la Chapelle Saint-Martin du Mejan) fino a un’ampia parte dedicata agli autori emergenti, e altre sezioni ancora dove ciò che conta è evidenziare come la fotografia possa esprimersi attraverso una molteplicità di linguaggi.

Avec l’aimable autorisation de l’Archivio Letizia Battaglia.

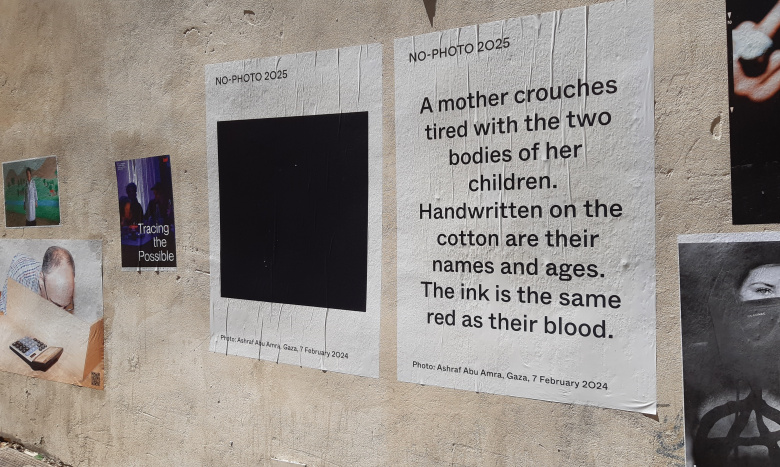

Ovunque s’incontrano fotografie: giganteggianti lungo le sponde del Rodano, oppure esposte in quelli che fino a qualche giorno prima erano negozi che vendevano chissà quali merci, ma anche proiettate di notte o proposte in spazi istituzionali, in chiese sconsacrate, musei, scuole, come pure incollate sui muri della cittadina. Impossibile non notare ad esempio i reiterati doppi manifesti che si incontrano pressoché ovunque nelle strade del centro: uno presentava sempre un’immagine totalmente nera con la scritta No Photo 2025 e, subito sotto, una didascalia ne rivelava il senso: “Foto: Ashraf Abu Amra, Gaza, 7 febbraio 2024”. Mentre il manifesto di fianco esponeva un testo. Nel caso di questa “non fotografia” la scritta riportava : «Una madre stanca è accovacciata con i corpi dei suoi due figli uccisi. Le scritte a mano sul cotone dei sudari indicano i nomi e l’età. L'inchiostro è rosso come quello del loro sangue». Insomma, opere forti nella loro drammaticità volutamente negata alla vista. Oltre a rendere presente ma non visibile una situazione che ci indigna e ci angoscia quotidianamente anche per la nostra impotenza, tali perturbanti manifesti su muro risultavano in perfetta sintonia con il tema e il titolo stesso del festival: Images Indociles (Immagini indocili/ribelli). In effetti, simili immagini nere, nel loro non mostrarci visivamente nulla per dirci però qualcosa sul piano della scrittura, sembrano voler indicare una sorta di buco nero: ci avvertono infatti che se guardiamo solo delle fotografie davvero poco possiamo comprendere il vero orrore di un eccidio.

Fotografie “ribelli”, dunque, che però, per il direttore del festival – quest’anno Christoph Wiesner – più che offrire una riflessione sui numerosi conflitti in corso, sono intese «come uno strumento di resistenza, testimonianza e trasformazione sociale di fronte alle crisi contemporanee». Ad Arles si celebra così la diversità delle culture e il meticciato; si vuole mantenere vivo il passato ma per metterlo in relazione con il presente; si rifiutano gli allettamenti di un facile esotismo per comprendere come culture lontane dalla nostra abbiano elaborato strumenti di resistenza e di testimonianza delle attuali trasformazioni sociali e ambientali. Il tutto con mostre che concentrano quindi la loro attenzione sull’Australia e il Brasile, passando per il Nord America e i Caraibi. Estremamente significativo, ad esempio, è già il titolo – Futuro Ancestrale – della mostra dedicata alla fotografia contemporanea brasiliana (presso l’Église des Trinitaires). Il titolo fa riferimento al libro del filosofo e attivista indigeno Ailton Krenak, per il quale il futuro da immaginare è quello ancestrale, perché la dimensione arcaica, primordiale, è già presente nel qui e ora e in ciò che esiste intorno a noi, nei fiumi, nelle montagne e negli alberi, considerati come nostri “parenti”. Giocando spesso tra memoria e resilienza, ironia e immaginazione, gli autori presenti in questa mostra sul Brasile contestano, reinterpretano e mettono in discussione le narrazioni ufficiali, per denunciare la costruzione di stereotipi, la negazione e la violenza nei confronti dei nativi, degli afro-brasiliani, degli immigrati. Mayara Ferrão parte da vecchie immagini d’archivio per creare immagini nuove, create grazie all’IA, in cui giovani donne nere si sposano tra di loro, si baciano, s’abbracciano felici: l’impossibile, il mai avvenuto, diviene qui possibile, reale.

Certo il passato non si può riscrivere, sembra dirci l’autrice, ma si può sempre immaginare un altro percorso storico, liberatorio, se ci si mette dalla parte dell’avvenire e dei desideri. Ancora più spiazzanti, e pure buffi, sono i collage dell’artista e attivista Denilson Baniwa, il cui cognome – se così si può definire – indica la sua appartenenza alla comunità autoctona Baniwa che popolava il nord-ovest dell’Amazzonia, tra Brasile, Colombia e Venezuela. Partendo da vecchie fotografie scattate dall’etnologo tedesco Theodor Kock-Grünberg e da altri esploratori, Baniwa crea collage in cui le popolazioni indigene ritratte sembrano minacciate da creature venute sulla Terra da spazi alieni, spesso prendendo spunto da film hollywoodiani. Così vediamo, ad esempio, un indigeno imbracciare la mitica spada laser dei Jedi e farsi difendere dal simpatico droide R2-D2, entrambi simboli e figure centrali del film Guerre Stellari. In fondo, non è forse vero che i nativi brasiliani hanno dovuto cercare di resistere a un’invasione di bianchi percepiti come alieni, come marziani pronti a sterminarli e invadere le loro terre? Come racconta lo stesso Baniwa: «La società brasiliana è stata creata da una narrativa storica in cui la storia indigena era esclusa.

Considero il collage come un diritto di replica in cui posso inserire o rimuovere parti di simboli brasiliani e creare così altre narrazioni in cui includere la mia narrativa e, in essa, raccontare le storie indigene». Ma i collage si ritrovano anche nel lavoro di Gê Viana il quale, scavando nella sua storia e in quella di alcuni amici, ha ritrovato radici, spesso ignorate, da cui emergevano le loro antiche origini autoctone. Egli ritrae così tali persone accostandole ai ritratti dei loro ipotetici antenati ritrovate su internet. Il passato dimenticato riemerge dunque nel presente, riacquista una sua storia, una sua presenza. Cuore della mostra brasiliana è però il grande video su tre schermi dell’artista e antropologa autoctona Glicéria Tupinambá (di nuovo qui il “cognome” indica l’appartenenza al gruppo etnico Tupinambá) con la sua storia di resistenza e lotta per preservare la propria cultura, recuperando tradizioni del passato come la costruzione di un mantello sacro che conferiva poteri magici a chi lo indossava. «Chi indossava il mantello diveniva parte della natura, poteva trasformarsi in un albero, in un uccello, in una pietra», racconta lei stessa. Già ma ora tale prezioso e magico mantello, originariamente fatto con le scarlatte piume degli ibis brasiliani, non c’è più, né si possono ritrovare le tanto importanti piume di questi uccelli. Dunque che fare? Come dimostra il video, Glicéria non si perde d’animo: recupera le antiche tecniche per realizzarlo, usa altri tipi di piume, ma alla fine lo riporta in vita. Qualcuno potrà di nuovo indossarlo per risentire le voci della foresta e i sogni della comunità.

Avec l’aimable autorisation de l’artiste / Parallel Oaxaca.

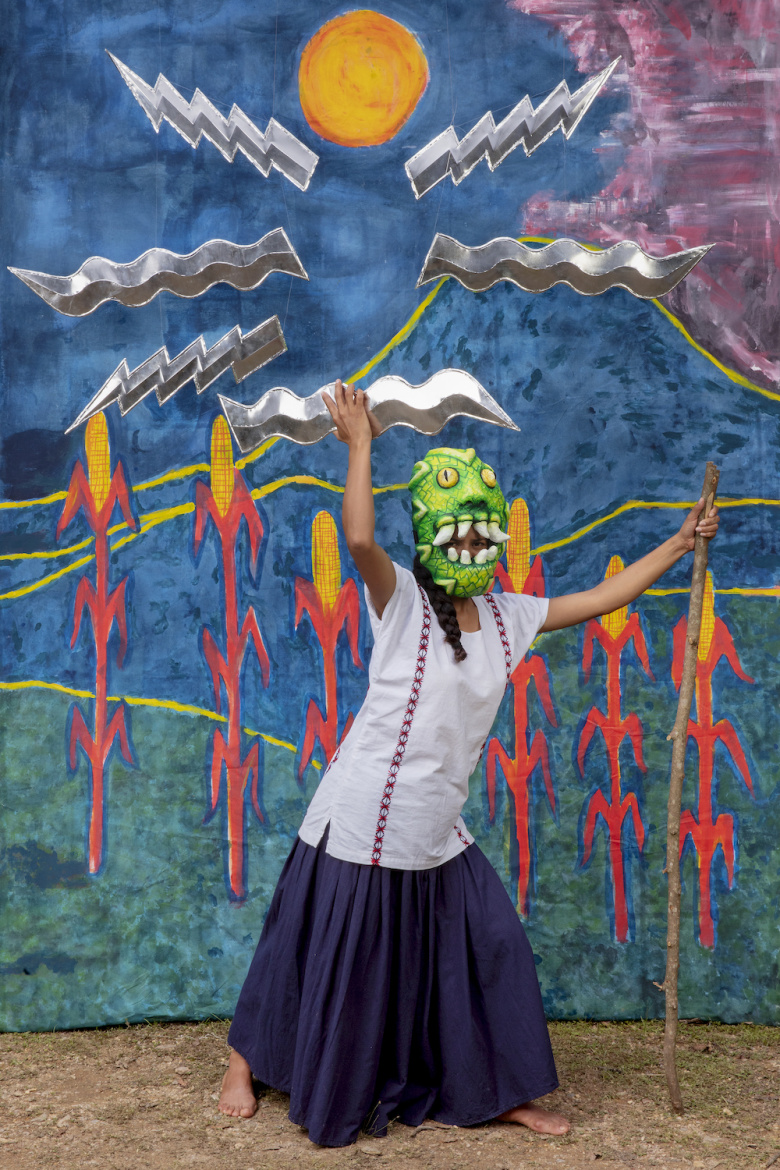

A riportare ugualmente in vita e davanti a noi altri miti, ma questa volta precolombiani, quelli del popolo Ayuuk, s’impegna invece il lavoro, al contempo inquietante e giocoso, del messicano Octavio Aguilar (Espace Monoprix) che se li è fatti raccontare da sua nonna e li ha rimessi in scena con un tocco giocoso. Di grande impatto visivo, ma al contempo piuttosto estetizzante, è invece l’opera dell’artista franco-canadese Caroline Monnet (La Mécanique Générale): Echi di un futuro prossimo. Ritrae, infatti, in modo frontale e fotograficamente impeccabile, come se fossero delle perfette modelle, alcune donne algonchine in abiti un po’ futuribili, un po’ ispirati alla loro tradizione: «Io presento la mia visione delle donne autoctone: eccentriche, eleganti, resilienti, fiere», dichiara l’autrice. Una mostra, la sua, che forse avrebbe acquisito più valore se non fosse stata accanto, nello stesso ampio capannone di La Mécanique Générale, ad altre due mostre “giganti”, ma con tematiche completamente diverse: quella dedicata allo stilista Yves Saint Laurent, che fece fotografare i suoi abiti da praticamente tutti i più stellati autori dell’epoca (da Richard Avedon a Guy Bourdin, da Horst P. Horst a Sarah Moon, da Henri Lartique a tanti altri ), e Construction Deconstruction Reconstruction: grande e approfondita ricerca che presenta i maggiori autori della fotografia modernista brasiliana (1939-1964).

Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Di alto livello e coinvolgente, attenta a valorizzare e riflettere sul passato per indicare un futuro possibile è la grande mostra On Country: photographie d’Australie (Église Sainte-Anne). Mostra cui, non a caso, si deve anche l’immagine-icona del festival: quella di un giovane aborigeno mascherato da guerriero spaziale con tanto di scudo, orgogliosamente in piedi sulla carcassa di un’auto, in una discarica. Tale lavoro – Warakurna Superheroes – è stato sviluppato da Tony Albert in collaborazione con i bambini di una remota comunità aborigena del Territorio del Nord. I bambini hanno realizzato i propri oggetti di scena e costumi, travestendosi da supereroi da fumetto in stile Marvel, il tutto posando sullo sfondo dei paesaggi della loro città natale, Warakurna. L’opera di quest’autore affermato (tali immagini sono anche state esposte in grande formato nelle strade della città di Melbourne nel 2024) vuole ridare sogni e speranze a una comunità aborigena, così come la pratica dell’artista indigena Maree Clarke, discendente dei Mutti Mutti, Yorta Yorta, Wamba Wamba e Boon Wurrung, celebra la continuità con la sua cultura e la sua storia creando immagini in cui, sui volti e le magliette delle persone ritratte, riproduce pitture corporali e cerimoniali, così da riportare alla luce memorie e consuetudini dei popoli appartenenti al Sud-est australiano.

Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de Jan Murphy Gallery, Brisbane.

Con Loi de la majoritè (Legge della maggioranza) Michael Cook crea invece un’opera contemporaneamente ironica e di denuncia. A causa della violenta e discriminatoria colonizzazione dell’Australia, i popoli autoctoni (che si autodefiniscono First Nation) rappresentano ormai solo un triste 4% della popolazione australiana. E se invece fosse il contrario, se fossero loro a essere maggioritari? – si chiede quest’autore del popolo Bidjara. Così, polemicamente, re-inventa la realtà contemporanea moltiplicando l’immagine di uno stesso protagonista nativo che si aggira con fare sicuro e serissimo tra i luoghi emblematici del potere coloniale, come l’Alta Corte d’Australia e l’antico parlamento del Paese. Decisamente più triste, ma certamente significativa, è anche la serie di Tace Stevens, con ritratti di anziani che, grazie a doppie esposizioni, paiono far riemergere ricordi legati alle loro terribili esperienze presso le cosiddette “scuole residenziali”. Scuole dove, dal 1924 al 1970, furono portati molti bambini nativi, dopo essere stati strappati alle loro famiglie. L’obbiettivo, deplorevole, disastroso, era quello di assimilarli alla cultura bianca dominante e, di fatto, cancellare la loro identità. Un genocidio culturale terribile: i bambini non potevano più parlare la loro lingua, non avevano più un nome ma gli era attribuito un numero, spesso subivano abusi sessuali, violenze psicologiche e fisiche. Lo scandalo e l’orrore di tali “scuole” sono, peraltro, divenute tristemente note grazie anche alle recenti scoperte fatte in Canada di centinaia di corpi di bambini gettati in fosse comuni accanto a tali edifici “scolastici” (Paese dove tale pratica di cancellazione culturale dei nativi iniziò addirittura nel 1879). Con freddo cinismo un rappresentante del Governo canadese scrisse nel 1914: «Il 50 per cento di questi bambini non hanno vissuto per beneficiare dell’educazione che hanno ricevuto». Ma tale genicidio culturale e reale andò avanti anche lì, come in Australia, fino al 1970.

In onore di Barangaroo, regina del popolo Cammeraygal nel XVIII secolo, l’artista Brenda L. Croft presenta un’imponente installazione avvolgente, con una cinquantina di ritratti di volti di donne native. Create da vecchie fotografie etnografiche d’epoca coloniale (nate con un intento classificatorio e razzista), grazie alla sua opera queste immagini divengono “indocili” (per riprendere il titolo del Festival) e disubbidienti: cambiano il loro antico significato discriminatorio e si trasformano magicamente in presenze femminili cariche d’intensità: rievocano infatti il potere matrilineare presente nella tradizione culturale aborigena. Un potere e una forza sottolineati anche da un intenso e misterioso canto corale femminile che accompagna tali immagini, emergendo da una sorta di pozzo, come se provenisse dalla profondità del passato e da una Terra seminata da spiriti creatori. Una Terra che si lega al cielo e all’acqua grazie ai lunghi teli celesti, creati con la tecnica del cianotipo da Elisa Jane Carmichael. Morbidamente sospesi nell’alto della navata della chiesa e segnati da un groviglio di piante e conchiglie stampate a contatto e poi ingrandite, tali leggeri teli di seta ricordano un fiume magico (il titolo dell’opera Capemba Bumbarra è l’antico nome del fiume Brisbane che sfocia sulla costa del Queensland) e al contempo rievocano l’intrecciarsi delle “Vie dei canti” o delle “Piste del sogno” di cui aveva scritto Bruce Chatwin (Le vie dei Canti, Adelphi, 1995). Vie visibili soltanto agli occhi dei nativi, ma legate alla terra, ai fiumi, alle rocce e che l’autrice ha creato come un voluto omaggio alla storia e alla memoria dei suoi antenati, come un dialogo che non cessa di esistere, fino a far riemergere la voce del passato. Ricca e decisamente imperdibile questa mostra presenta opere mai scontate di molti altri autori e tocca ulteriori temi significativi: come l’impatto sul paesaggio dello sfruttamento minerario (James Taylor) o la complessità multirazziale del Paese (Ying Ang, Aton Atem, Wani Toaishara) o, ancora, i cambiamenti sociali e del territorio (Liss Fenwick, Lisa Sorgini, Adam Ferguson, The Huxleys, Robert Fielding). Uscendo dalla mostra è difficile dimenticare gli sguardi di due discendenti dei nativi della Tasmania ritratti da Ricky Maynard. Barbuti, con umili berretti che li proteggono dal freddo, paiono osservarci come se non fossimo noi a vederli, ma loro a guardarci in modo penetrante e carico di forza. Sotto l’immagine si trova scritto: «Non dimenticate questi volti – essi conservano e rivelano qualche cosa che voi non potrete credere e conoscere». È come se nei loro sguardi fossero intessute storie e pensieri per noi inconcepibili, inafferrabili. Una diversità, la loro, che tali fotografie ci invitano a non considerare più con i nostri metri di giudizio (un tempo, erroneamente stabilito che gli aborigeni sapevano contare solo fino a tre, si concluse in fretta che erano esseri inferiori, una sorta di specie “sub-umana”). Tale alterità può e dovrebbe invece essere uno stimolo, una possibilità da cogliere con gioia per mettere in gioco i nostri stereotipi, i nostri modi di vivere, di percepire la nostra stessa identità, e la presenza della Terra, delle piante e del cielo.

In copertina, Tony Albert (Kuku Yalanji), David Charles Collins et Kirian Lawson.

Super-héros de Warakurna #1, série Super-héros de Warakurna, 2017.

Avec l’aimable autorisation des artistes / Sullivan+Strumpf.