Speciale

Il patrono dei camminanti

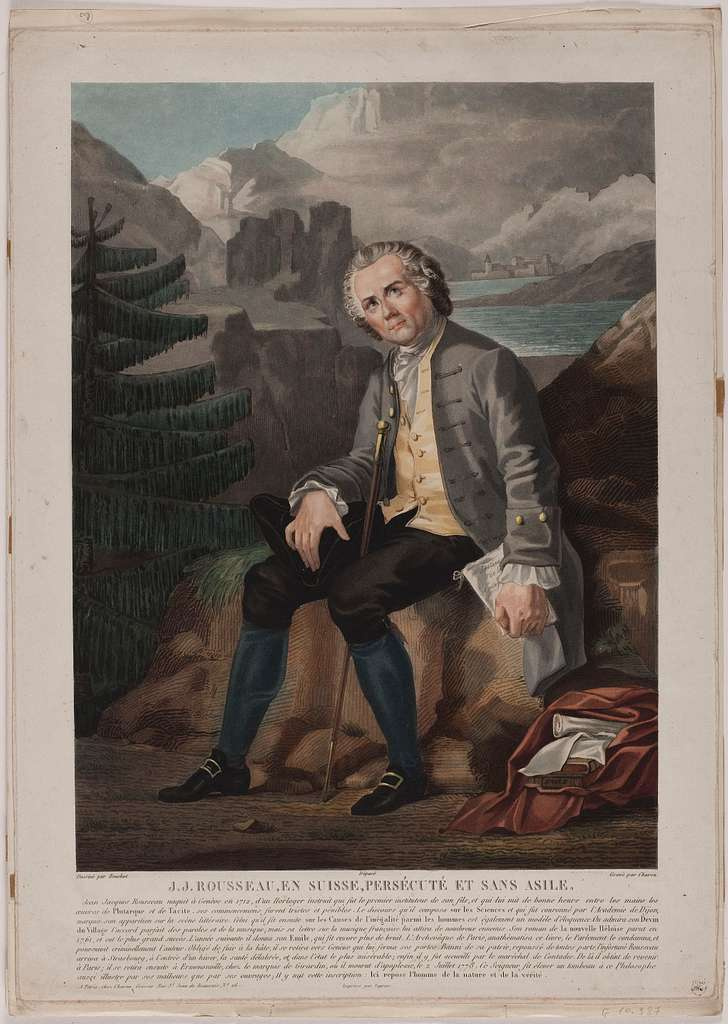

Il fatto è che i camminanti hanno un patrono. Per i traduttori il patrono è San Girolamo, traduttore latino della Bibbia. Per maestri e professori il patrono è San Cassiano, trafitto a morte dai pennini degli scolari. Per i camminanti il patrono non è un santo, bensì un filosofo, Jean Jacques Rousseau. Le idee migliori gli venivano camminando. Camminando stava bene. Passeggiando da solo viveva estasi e trasognamenti. Attraversava le ridenti contrade intorno a Parigi, le alture di Ménilmontant, oggi parte del Ventesimo Arrondissement della Capitale, ma allora, due secoli e mezzo fa, sobborgo isolato, ameno, ricco di piante. E lì Jean Jacques si fermava a erborare in santa pace, delizioso piacere. Ammirava il picris hieracioides e il buplevrum falcatum senza trascurare il raro cerasticum aquaticum. Riusciva perfino a dimenticare la congiura ordita dal mondo intero ai suoi danni, la lega universale dei suoi nemici, i tiri mancini e gli sporchi giochi di chi lo odiava, e non erano pochi, non erano affatto pochi.

Era immerso in questa smemorante contemplazione, un giorno, un giorno fatale, quando uno spaventoso incidente venne a turbare la sua quiete. Un cane, un grosso cane danese (un gros chien danois) lo investì in pieno. Un quintale di arrembante carne canina lo travolse. Lo abbatté. Lo lasciò esanime al suolo per parecchie ore. Gli alani, detti impropriamente danesi, dato che sono di origine tedesca, sono cani enormi, sono vitelli travestiti da cani. Quando il povero Jean Jacques riuscì a rialzarsi e a tornare a casa, la moglie emise un grido atroce, vedendo com'era ridotto. Come lo aveva ridotto quel bisonte camuffato da cane danese o alano.

Era un giovedì, quel giorno fatale. Era il ventiquattro ottobre. L'anno era il millesettecentosettantasei. E proprio quel giorno Rousseau decise che avrebbe scritto un libro sulle sue passeggiate solitarie. Un libro originato dallo scontro con un cane enorme. L'archetipo di ogni shock futuro causato da cani shock.

Anche il camminante meranese, nel suo piccolo, ha voluto partire dai suoi scontri, assai più modesti, con gli altrettanto modesti cagnetti meranesi, piccoli cani per piccoli shock, rendendo così omaggio a Jean Jacques Rousseau, sognatore e passeggiatore solitario, forse un po' paranoico e comunque patrono dei camminanti.

Jean Jacques Rousseau è dunque il padre fondatore della camminata estetica o filosofica. Con lui comincia la storia del camminare come atto culturale consapevole. Prima di lui le strade erano percorse da mendicanti e girovaghi, suonatori ambulanti, mercanti, disoccupati, senzatetto e criminali; camminavano i pezzenti o i poveri o quelli che non ne potevano fare a meno; nessuno di questi si sarebbe immaginato che il semplice camminare fosse degno di particolare menzione o riflessione. Si trattava di una necessità, neanche tanto gradevole e nulla più.

Nessuno collegava camminata e idillio, camminata ed estasi. Rousseau ha la primogenitura in questo campo. Come del resto nell'apprezzamento della montagna. Fu il primo a vedere nella montagna l'immagine del Sublime. Di solito i monti non ispiravano che terrore e diffidenza, "horridi montes", "asperrimi montes" come li liquidavano sbrigativamente i Romani (Livio e Seneca il Retore, nella fattispecie).

Subito dopo di lui fu il grande lirico romantico William Wordsworth, con sua sorella Dorothy, a usare le gambe come strumento poetico, a pensare, come fu detto ma in senso elogiativo, con i piedi. A trasformare, insomma, un gesto banale e trascurato come il camminare in un'entusiasmante esperienza dello spirito.

Rousseau raggiunse il vertice ineguagliato della sua felicità di camminatore e sognatore solitario sull'isola di Saint-Pierre, in mezzo al lago di Bienne (cantone di Berna, Svizzera). Vi si rifugiò per un paio di mesi nel 1765. Voleva descrivere tutte le piante dell'isola, senza trascurarne nessuna. Nemmeno una gramigna, un filo d'erba, l'umile muschio o un lichene insignificante. In realtà passava il tempo disteso su una barca, gli occhi al cielo, mentre andava dolcemente alla deriva.

Come già Orazio in contemplazione davanti allo sfrenarsi del mare, Jean Jacques, oscillando al ritmo delle onde del lago, si dimenticava del mondo, e ne era dimenticato ed era esattamente quello che voleva. Su quell'isola non godeva d'altro che della propria esistenza nuda, priva d'ogni inutile orpello, di ogni vana gratificazione e soddisfazione sociale. L'isola di Saint-Pierre era l'isola della cenestesia, di un sentimento profondo di benessere interno, perfettamente autosufficiente.

Peccato che durò solo due mesi. Poi dovette andarsene anche da lì, povero Jean Jacques. La persecuzione non lo mollava. Oggi l'isola di Saint-Pierre non esiste più, come isola. È diventata una penisola. Un istmo sottile la unisce alla terraferma. Il lago di Bienne, in seguito a interventi umani, si è abbassato. È uno dei tanti casi in cui la rappresentazione letteraria del luogo e il luogo stesso non coincidono più.

Basterebbe ricordare la Versilia di D'Annunzio, descritta nelle liriche di Alcyone (1903): quelle spiagge deserte dove il poeta poteva vedere l'Estate, l'Estate in persona ardere col suo piede silenzioso le erbe marine, l'Estate chiamata per nome dalle allodole, che si levavano in volo dai solchi rasi dei campi, l'Estate, apparizione immensa e nuda sulla sabbia solitaria.

Basterebbe ricordare le Cinque Terre di Montale, evocate negli Ossi di seppia (1925): quelle distese abbacinanti di ciottoli essenziali, levigati dalle verdi, instancabili campane delle onde, quel delirio del mare, che sale alle stelle, in un'aria di allucinata fissità.

Basterebbe ricordare questo ed altro, per piangere. Perché se uno oggi va lì, in Versilia o a Monterosso, se uno va lì con il suo bravo Alcyone nello zaino o con i suoi bravi Ossi di seppia nello zaino, piange, sì, piange calde lacrime vedendo cosa sono diventati quei posti, con gli ombrelloni in fila, le cabine colorate, i chioschi e i bar dei bagni e i mocciosi urlanti e le tette al vento, cascanti, delle madri dei mocciosi medesimi. E allora li butta via, l'Alcyone e gli Ossi di seppia, dato che il tempo li ha resi libri di fantascienza, pura fantascienza del paesaggio.

Ma ciononostante esiste una misteriosa continuità nei luoghi. Una persistenza che, malgrado tutto, attraversa i secoli. Si potrebbe parlare, tanto per fare un esempio a caso, di una storia religiosa del promontorio garganico. Partita dal tempio dell'oracolo di Podalirio, figlio di Esculapio e da quello del veggente omerico Calcante, in epoca pagana, descritti da Strabone; passando per il Santuario di Monte Sant'Angelo, sorto in seguito all'apparizione dell'Arcangelo Michele, sempre lì, sul Gargano, nel quinto secolo dopo Cristo; per finire con San Giovanni Rotondo, a venti chilometri circa da Monte Sant'Angelo, sede principe, come ben si sa, del culto di Padre Pio.

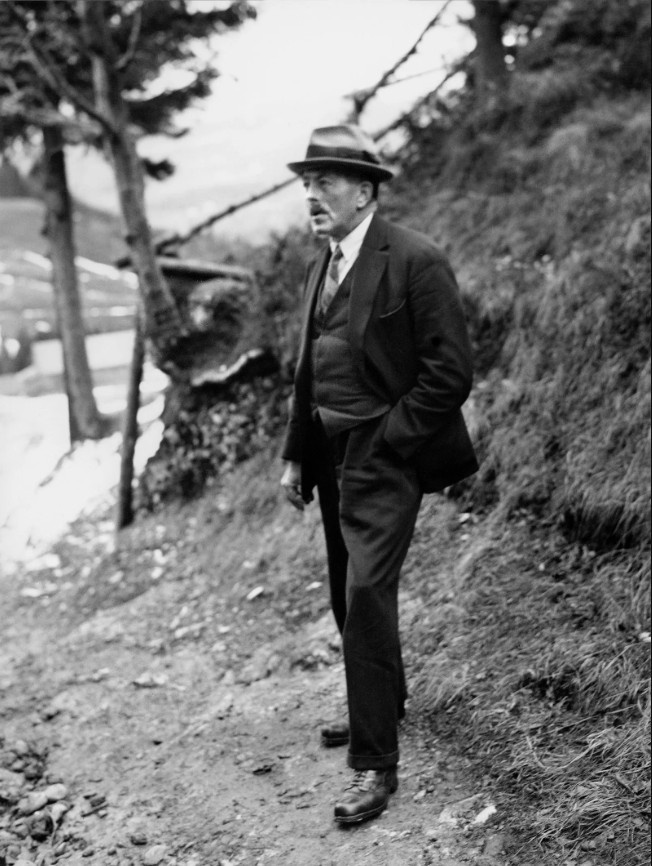

Allo stesso modo, il lago di Bienne, è teatro, un secolo e mezzo dopo Rousseau, delle gesta di un altro celebre camminante: Robert Walser, anche lui uno dei numi tutelari di chi va a piedi, di chi si ostina ad andare a piedi. Nel suo La passeggiata (1919) l'ambiente descritto è proprio quello che circonda il lago di Bienne, ma declinato in tedesco: Biel (Bielersee). Anche in Svizzera, come in molti altri paesi, esiste il bilinguismo (o trilinguismo), non solo in Alto Adige Suedtirol, banale verità che spesso viene dimenticata, in Alto Adige e in altri posti.

Il personaggio che parla in prima persona nelle pagine di Walser compie un percorso che inizia al mattino e termina alla sera, alla fine di una stradina silenziosa fra gli alberi davanti al lago. Nel suo cammino divagante s'imbatte in giganti, ha l'onore d'incontrare professori, visita di passata librai e funzionari di banca, discorre con cantanti e attrici, pranza con gentili signore, va per boschi, imposta lettere pericolose, s'azzuffa con sarti perfidi – e riassume lui stesso tutte le sue imprese a un agente delle tasse, operando una stupefacente mise en abyme in un ufficio delle imposte, cosa che in effetti ha pochi precedenti nella letteratura mondiale.

Veramente il personaggio di Walser fa anche parecchie altre cose, nel corso della sua passeggiata, e le elenca, comprimendole in un catalogo caotico e tendenzialmente illimitato. Così come riporta sulla pagina, a casaccio, le scritte pubblicitarie, gli annunci e gli avvisi che gli si imprimono nella retina, man mano che avanza, verso la meta. E poi, una volta giunto a riva, ritorna indietro.

Al lettore italiano tutto ciò suona assai familiare: è l'arco descritto in La Passeggiata (1913), straordinaria poesia di Aldo Palazzeschi, puro elenco di nomi, di réclames, di titoli di film in cartellone, di numeri civici e di tutto l'altro che si presenta agli occhi di chi va per la strada, aperto da due battute di dialogo essenziale: Andiamo? Andiamo pure. E chiuso con altrettanta secchezza: Torniamo? Torniamo pure.

C'è però un punto, nel racconto di Robert Walser, che colpisce il camminante odierno per la sua commovente ingenuità. Esaminiamolo. Ma prima concediamoci un delitto di lesa letterarietà immaginando che sia Walser in persona a compiere la fatidica passeggiata, non il suo alter ego cartaceo, anche perché sappiamo bene che l'uomo, lui in carne e ossa, amava realmente camminare, a lungo, e che il giorno di Natale del 1956 gli fu fatale un'ultima, solitaria passeggiata tra la neve, a Herisau, nell'Appenzell. Lo ritrovarono cadavere, ma con un'espressione di strana felicità stampata sulla faccia.

Walser è contento di muovere i suoi passi nel microcosmo di Biel; muoversi gli ispira mille pensieri fruttuosi; la sua attenzione è attratta da ogni minima cosa vivente, dal bambino al cane alla zanzara, passando per un merlo, un topo, anche un verme, oppure una nuvola, una foglia o un pezzetto di carta per terra; niente è trascurabile; accoglie festante qualunque traccia di vita. Ma c'è una cosa che lo rende ombroso: le automobili.

Quando vede passare un'auto, Walser fa la "faccia feroce". Finge di essere un severo e spietato poliziotto in borghese che prende nota del numero di targa per poi riferirlo a chi di dovere. Fissa accigliato le ruote, la carrozzeria, ma mai, a nessun costo, gli occupanti del mezzo. A quelli va unicamente il suo disprezzo. Com'è possibile tollerare, s'indigna Walser, il tremendo fetore del carburante, che ammorba l'aria?!

Ahi, ahi, Robert, e tu facevi la faccia feroce allora, alle automobili, a quelle due o tre che ti saranno sfrecciate accanto in quel lontano giorno del 1919! Magari a una o due ore di distanza l'una dall'altra.

E oggi che faresti, povero Robert? Dovresti girare come minimo con il viso perennemente stravolto. Con i tratti deformati da una smorfia eterna di dolore, d'ira, di rabbia impotente.

Leggi anche:

Alessandro Banda | Flâneur sotto shock

Alessandro Banda | La schiavitù canina

Alessandro Banda | La celeberrima Passeggiata Tappeiner