Freud collezionista

Antichità egizie, greche e romane, divinità provenienti dal Medio e Vicino Oriente, dall’America, piccoli oggetti quotidiani, attrezzi e strumenti. Erano più di duemila i pezzi della collezione nella quale Freud aveva investito energia e passione, tempo e denaro. Aveva iniziato a raccoglierli dopo la morte del padre. In una lettera a Fliess li aveva definiti “vecchi e sudici dèi”, “fermacarte”, le statuine agivano da “fermapensieri”, rappresentazioni dell’arcaico, simboli di altri mondi che popolavano il suo studio e la stanza di consultazione. Erano diventate uno “strumento di lavoro”, anche durante gli incontri con i colleghi le toccava, spesso ne teneva una in mano. Eppure dell’importanza che la collezione rivestiva nella sua vita in pubblico Freud non ha parlato mai.

Come ha evitato di soffermarsi sulle implicazioni personali del rapporto divenuto, durante i numerosi viaggi a Roma, città con la quale ammetteva un rapporto “profondamente nevrotico”, sempre più intimo con la statua marmorea del Mosè di Michelangelo nella chiesa di S. Pietro in Vincoli. La figura di Mosè lo perseguiterà per tutta la vita – a L’uomo Mosè e la religione monoteisica: tre saggi lavorerà dal 1934 al 1938 –, mentre l’osservazione ravvicinata dell’opera si trasforma in un’ossessione che influenzerà scelte comportamentali e riflessione teorica.

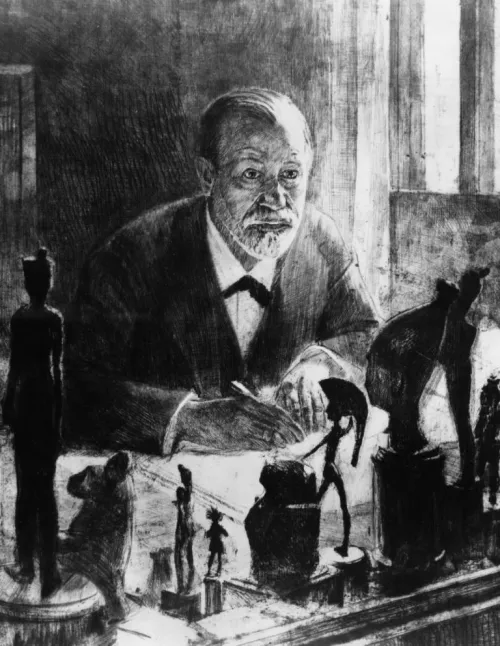

La famosa incisione che Max Pollak realizza ai tempi della stesura del saggio sul Mosè di Michelangelo (1914), che ritrae Freud alla sua scrivania mentre scrive con lo sguardo diretto alle sue statuine, rappresenta il legame occultato delle connessioni biografiche – “come la mia passione per il fumo, il fatto che sono ebreo è un affare privato” – e del rapporto con le immagini che Horst Bredekamp insegue in Immagini che curano. La psicoanalisi visiva di Sigmund Freud, (ed. it. a cura di Federico Vercellone, Raffaello Cortina, 2025). In un’avvincente detective story lo storico dell’arte mette in relazione il grande Mosè e le piccole statuine per “ricostruire sotto una luce nuova la psicoanalisi figurativa di stampo freudiano”, per ridimensionare il mito di una stanza d’analisi dove predominano le parole.

“Nessun’altra scultura ha mai esercitato un effetto più forte su di me”, afferma Freud. “Quante volte ho salito la ripida scalinata che porta dall’infelice via Cavour alla solitaria piazza dove sorge la chiesa deserta; e sempre ho cercato di tener testa allo sguardo corrucciato e sprezzante dell’eroe, e talvolta poi me la sono svignata cautamente fuori dalla penombra dell’interno, come se anch’io appartenessi alla turba sulla quale è puntato il suo occhio”.

La statua lo seduce e respinge, l’ambivalenza nei confronti del Mosè di Michelangelo è dimostrata anche dalla decisione di pubblicare il saggio, scritto nel 1914, in forma anonima sulla rivista Imago e di inserirlo solo successivamente, nel 1924, nelle opere complete. Durante ogni viaggio a Roma, da quello del 1901 fino a quello del settembre 1923 insieme alla figlia Anna, Mosè diventa un interlocutore nel quale rispecchiarsi. Mentre lo studio dettagliato della statua, le misurazioni, gli schizzi vanno di pari passo con gli sviluppi del movimento.

Nel settembre 1907 Freud attraversa un momento di crisi, si interroga sui conflitti con i colleghi, sul futuro della psicoanalisi, si confida con Jung che vive ancora come il suo “principe designato”. Nel 1909, in un momento di identificazione con il Mosè biblico, gli scrisse in una lettera: “Se io sono Mosè, lei prenderà possesso, come Giosuè, della terra promessa della psichiatria, che a me è dato di vedere solo da lontano”. Nel 1912 è a Roma insieme a Ferenczi, nel settembre 1913 arriva da Monaco di Baviera dove si era tenuto il quarto congresso internazionale di psicoanalisi che segna la rottura con Jung.

In Ricordi, sogni, riflessioni Jung ricorda lo svenimento di Freud durante un suo intervento al congresso sulla figura del faraone Amenofi IV e il significato della sua opposizione al padre. “Freud cadde dalla sua sedia privo di sensi. Tutti gli si affollarono intorno senza aiutarlo. Allora lo sollevai, lo trasportai in una stanza più vicina, e lo feci sdraiare su un sofà. Mentre lo portavo, ritornò alquanto in sé, e mi fissò con uno sguardo che non dimenticherò mai: nella sua impotenza mi aveva guardato come se fossi suo padre. Quali che fossero le altre cause che potevano aver contribuito a questo svenimento – l’atmosfera era molto tesa – (…) era presente la fantasia del parricidio”.

In una cartolina fa parlare Mosè come suo alter ego che risponde al saluto di Ferenczi e condivide appieno la sua opinione circa il congresso monacense. Durante le tre settimane del soggiorno romano torna davanti alla scultura. La descrizione minuziosa della barba di Mosè era già stata un motivo di conflitto con Jung che gli aveva scritto: “Per puro spirito di sudditanza nessuno ha il coraggio di afferrare il profeta per la barba”. Ma, scrive Bredekamp, “Freud la interpreta non come un segno di autorità intoccabile, bensì come spia di un conflitto interiore. Nei ricci della barba non appare l’autorità del profeta espressa fisicamente, bensì una lotta con se stesso”. Sempre a Ferenczi aveva parlato del suo conflitto tra l’identificazione con il Mosè storico, quello della Bibbia che si abbandona alla collera, e quello michelangiolesco che riesce a controllarsi. Così anche la posizione delle mani, il gesto con il quale Mosè stringe a sé le tavole della legge per evitare che cadano, è segno della capacità di governare i propri sentimenti in nome dello scopo al quale si è votati.

“Michelangelo, scrive Freud, non ha creato l’immagine di un personaggio storico, ma un tipo di carattere che, grazie a un’energia irresistibile, domina le avversità del mondo. Ciò che noi scorgiamo in lui non è l’avvio a un’azione violenta, bensì il residuo di un movimento trascorso. In un accesso d’ira egli voleva, dimentico delle tavole, balzare in piedi e vendicarsi; ma la tentazione è stata superata, egli continuerà a star seduto frenando la collera, in un atteggiamento di dolore misto a disprezzo. Non getterà via le tavole a infrangersi contro i sassi, perché proprio per causa loro ha dominato la sua ira, proprio per salvarle ha frenato la sua passione”. Sarà quello che cercherà di fare Freud dopo la rottura con Jung e gli scontri con i colleghi.

Nell’originale lettura di Bredekamp per Freud “Il vero film sull’animo umano era il Mosè di Michelangelo. Nella rigidità del marmo egli vide il culmine di numerosi stadi dinamici corrispondenti alla vitalità delle energie psicologiche”. Qualcosa di simile capitava con le statuine.

Il cosiddetto “uomo dei lupi” è stato forse il primo a menzionare l’impatto che la collezione esercitava sui pazienti: “Mi ricordo anche come se fosse oggi i due studi di Freud (…) le due stanze portavano con sé una sorpresa, poiché non avevano nulla di un ambulatorio medico, anzi ricordavano un gabinetto archeologico”.

La sua fascinazione delle immagini, l’influenza che ebbero su di lui i quadri visti al Louvre, l’impressione che gli fecero le collezioni della casa museo di Charcot, le tante stanze delle meraviglie custodite nelle raccolte dei musei viennesi. È l’unicità dell’insieme che dà vita alla singolare Wunderkammer freudiana. Dove il mondo esterno e quello interno si incontrano e si quietano, dove il caos della mente trova stimoli e appoggi ai pensieri, alle sensazioni.

Una paziente particolare come la scrittrice e poetessa Hilda Doolittle, appassionata di archeologia e di viaggi esotici, ricorda con stupore l’ingresso nello studio: “Attraverso la porta automaticamente. La porta si chiude. Sigmund Freud non apre bocca. Aspetta che dica qualcosa io. Ma non riesco a parlare. Guardo in giro per la stanza. Un appassionato di arte greca – automaticamente sto facendo l’inventario degli oggetti che ci sono nella stanza. Sugli scaffali alla mia destra e alla mia sinistra ci sono oggetti stupendi, di valore inestimabile… Nessuno mi aveva detto che questa stanza era rivestita di tesori”.

“Il professore mi disse che entrambi condividevamo l’amore per l’antichità. Disse che le sue piccole statue e le immagini lo aiutavano a stabilizzare le idee evanescenti, ed impedivano che svanissero completamente”.

“La mia immaginazione era libera di vagabondare come voleva e i miei sogni – che spesso sfruttavano il simbolismo classico o biblico – erano sempre rivelatori. I pensieri erano cose: da raccogliere, confrontare, analizzare, accantonare o risolvere. Spesso scoprimmo che idee frammentarie, apparentemente non collegate, facevano parte di un particolare strato o falda del pensiero e dovevano quindi essere messe insieme; qualche volta questi frammenti di idee con grande perizia vennero attaccati insieme come lo erano stati i frammenti degli stupendi vasi votivi per raccogliere le lacrime e quelli delle urne e delle coppe greche di vetro iridescente che luccicavano nell’oscurità dai ripiani dell’armadietto di fronte a me che stavo distesa, nella stanza della casa sulla Berggasse 19, Wien IX, con le spalle appoggiate sulla spalliera del divano. I morti erano vivi nella misura in cui vivevano nella memoria o erano rievocati nel sogno”.

Il racconto dell’analisi di Hilda Doolittle – I segni sul muro (Astrolabio, 1973) – dà ragione alla ricostruzione di Bredekamp. Per conservare, forse, l’effetto sorpresa con i suoi pazienti, per non ammettere similitudini e vicinanze con l’idea junghiana, Freud dissimula la sua attrazione per le immagini.

A conclusioni simili conduce la ricerca di Michele Cometa che, in Cultura visuale (Raffaello Cortina, 2020), nella parte dedicata a Freud o dello sguardo sottolinea l’importanza della dimensione visiva per il fondatore della psicoanalisi. In Disegnare, la formula di Freud (Orthotes Editrice, 2022), Gianluca Solla parla della fascinazione freudiana verso il tratto disegnato.

La detective story continua.

In copertina, opera di Max Pollak.