La fotografia inquinata di Man Ray

L’immagine manifesto della mostra a Palazzo Reale Man Ray. Forme di luce è il celeberrimo scatto di due occhi truccati che lacrimano cristalli. A questo scatto iconico, attraente e forte oggi quanto lo era nel 1932, quando fu realizzato, Man Ray stesso dà un voto di 9 su 20, aggiungendo: “il trucco di una ballerina ha fatto nascere queste lacrime (di vetro) che non esprimono alcuna sorta di emozione”. Il giudizio viene da Ritratti, libro in cui il fotografo valuta ermeticamente alcuni dei suoi lavori più celebri, diversi dei quali in mostra a Palazzo Reale. Al ritratto di Virginia Woolf dà un 3 (“una fotografia concepita per piacere ai suoi amici e ai suoi ammiratori. Non ho mai letto i suoi libri”), a quello della marchesa Casati un 2 (“un ritratto mancato, eseguito in pessime condizioni, e tuttavia assai apprezzato dall'interessata”). Alla fotografia di Matisse arriva a dare un 10 su 20, spiegando: “le sue opere sembrano non aver richiesto alcuna fatica. Né io ne ho dovuta fare per fotografarlo”, anche se in un altro testo ammette amareggiato: “Matisse ne fu soddisfatto, ma non me ne ordinò altre”.

Un atteggiamento così spudorato fa sorgere qualche dubbio sullo status che Man Ray stesso conferiva alle sue opere. Viene da fare la solita domanda: per lui la fotografia era arte? Sicuramente, come evidenzia Corrado Benigni nel suo articolo sulla mostra pubblicato da Doppiozero due settimane fa, “se oggi la fotografia è considerata a tutti gli effetti un’arte, e non più una sua ancella, molto si deve a Man Ray, al suo genio creativo e dissacrante, alla sua inventiva di sperimentatore”. Un’affermazione innegabile; tranne che da Man Ray stesso: “sostengo che la fotografia non è artistica”; “e nessuna di queste opere può essere considerata sperimentale”.

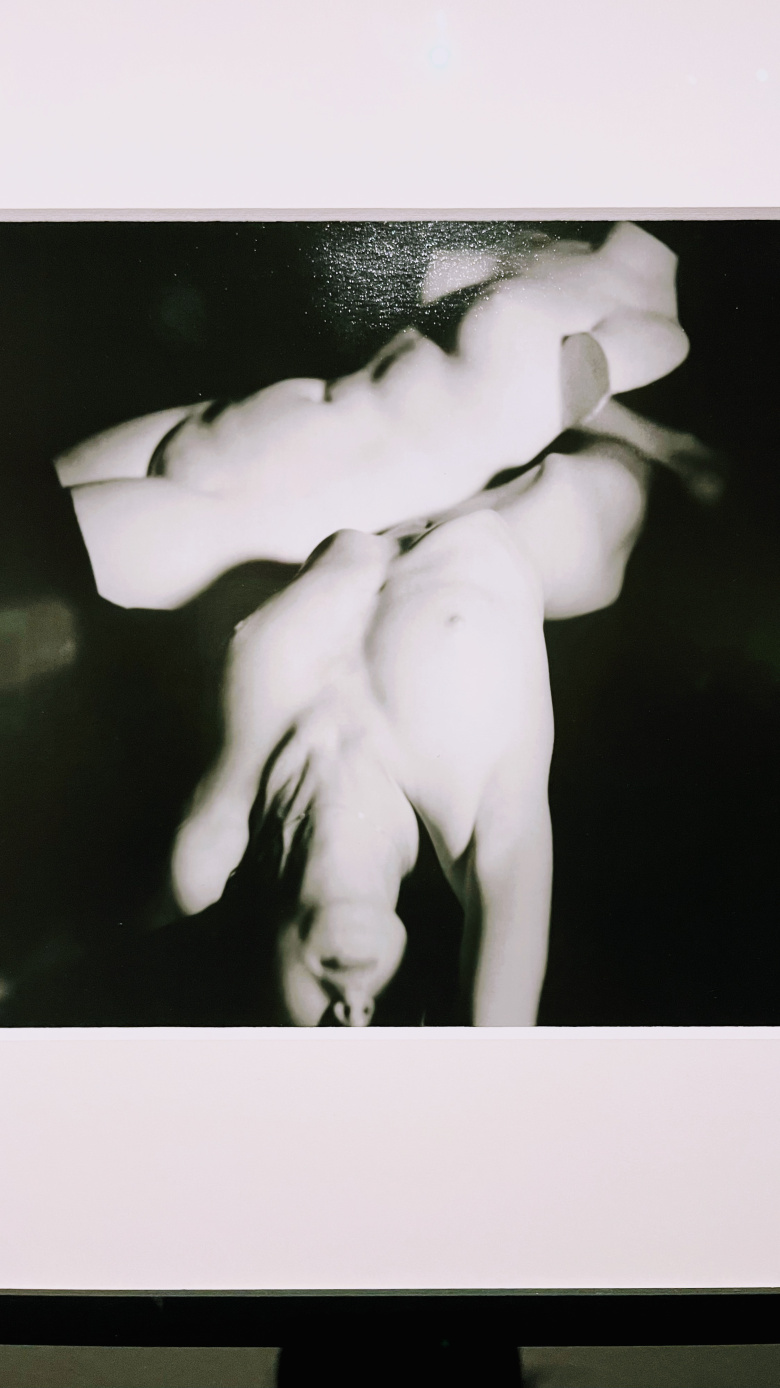

Ma allora cosa faceva Man Ray? Chi era? Quale migliore occasione per scoprirlo che il 49esimo anniversario della sua morte, il 18 novembre 2025 — un anno prima del cinquantesimo, in pieno stile Dada. Eppure, pur avendo portato il movimento negli Stati Uniti e avendone incarnato la filosofia, Man Ray non si considerava un dadaista. E nemmeno un surrealista, pur essendo per anni l’unico fotografo a collaborare col movimento: la prima rivista surrealista, La Révolution Surréaliste, pubblicò praticamente solo sue fotografie. Il movimento di André Breton riconobbe nella sua tecnica della solarizzazione — che genera aloni attorno al soggetto — la materializzazione dell’aura, e nelle rayografie, immagini realizzate senza macchina fotografica ponendo oggetti su un foglio fotosensibile, una poetica degli oggetti tipicamente surrealista. Nate nel 1922, a cavallo tra i due movimenti, Dada e surrealismo si contesero le rayografie: furono definite da Tristan Tzara “creazioni puramente dadaiste” e lodate da Breton per aver “spogliato” la fotografia della sua “natura positiva”. Il primo album di rayografie si intitolava Champs délicieux, in riferimento all’opera di Breton e Soupault Les Champs magnétiques (1920); e dato che quest’ultima fu considerata a posteriori come il primo testo surrealista, le rayografie vengono spesso considerate, per analogia, le prime fotografie surrealiste. Ma, come scrive Emmanuelle de L'Ecotais nel suo saggio per la monografia Taschen del fotografo, “non fu grazie al Surrealismo che Man Ray sviluppò la sua arte fotografica, bensì grazie a Man Ray che il movimento surrealista sviluppò la propria attività fotografica”. Man Ray stesso scrive in un appunto per la redazione della sua autobiografia Autoritratto che “gli esploratori dell'avanguardia — dadaisti, surrealisti — mi accolsero come uno di loro, ospitando le mie opere nelle loro manifestazioni”. È sottinteso quindi che, pur se affascinato e grato per l’accoglienza dei movimenti, non se ne ritenesse parte. Anche il critico Roberto Gianoglio, in arte Janus, nella postfazione della raccolta di scritti di Man Ray Sulla Fotografia (Abscondita, 2006) scrive che egli “ha cercato di liberarsi del dadaismo, di cui era stato uno dei creatori, ha cercato di liberarsi del surrealismo, al quale sentiva di non appartenere pur avendo partecipato a tutte le sue avventure”. Il sopracitato testo di de L'Ecotais conclude con “non può essere racchiuso in nessuna categoria specifica di artisti, né in alcun movimento particolare. Resta inclassificabile.”

In tale inclassificabilità, e nell’affiancarsi sia a dadaismo che a surrealismo, Man Ray nella storia dell'arte ha un solo simile: Marcel Duchamp, che si dà il caso fosse anche il suo più caro amico, maestro e compagno di vita. Si incontrarono per la prima volta nel New Jersey; Duchamp parlava pochissimo inglese e Man Ray non una parola di francese, così giocarono a tennis in un frutteto (senza campo o rete). Si piacquero immediatamente, e quando Man Ray si recò a Parigi per perseguire la sua carriera da artista Duchamp lo accolse e introdusse nei circoli culturali. Presto il francese intuì il potenziale della fotografia come mezzo espressivo, e iniziò una lunga collaborazione con Man Ray dalla quale nacquero una serie di lavori che avrebbero fatto la storia dell’arte, dal ritratto di Rrose Sélavy — l’alter ego femminile di Duchamp — al cortometraggio Anémic Cinéma, per il quale il fotografo rischiò la vita per l’esplosione dei dischi rotanti di vetro costruiti dall’amico.

Ma se Man Ray in Francia trovò la fortuna e la consacrazione come fotografo artista, va ricordato che ci andò per diventare un pittore di successo. “È la pittura che mi ha portato alla fotografia, semplicemente perché volevo riprodurre i miei quadri”. Per mantenersi, accettò di documentare anche i lavori di altri artisti e, in pochissimo tempo, grazie ai suoi contatti e a un innegabile talento, divenne ritrattista designato di tutta la scena culturale. "Nessuno mi pagava le stampe, ma il mio archivio si arricchiva e la mia reputazione cresceva". Nel mentre, con l’aiuto di scoperte come la solarizzazione e la rayografia, trovò il modo di appassionarsi a un’arte che non era la sua prediletta: “cercavo di fare con la fotografia ciò che facevano i pittori, ma con la luce e le sostanze chimiche invece del pigmento”. Questo non tanto per una sacralità conferita al medium fotografico, ma per pura e semplice efficienza: la più profonda somiglianza con Duchamp e probabilmente il loro motivo di intesa era infatti proprio l’importanza assoluta data all’idea sottesa all’opera, e non al mezzo espressivo della stessa.

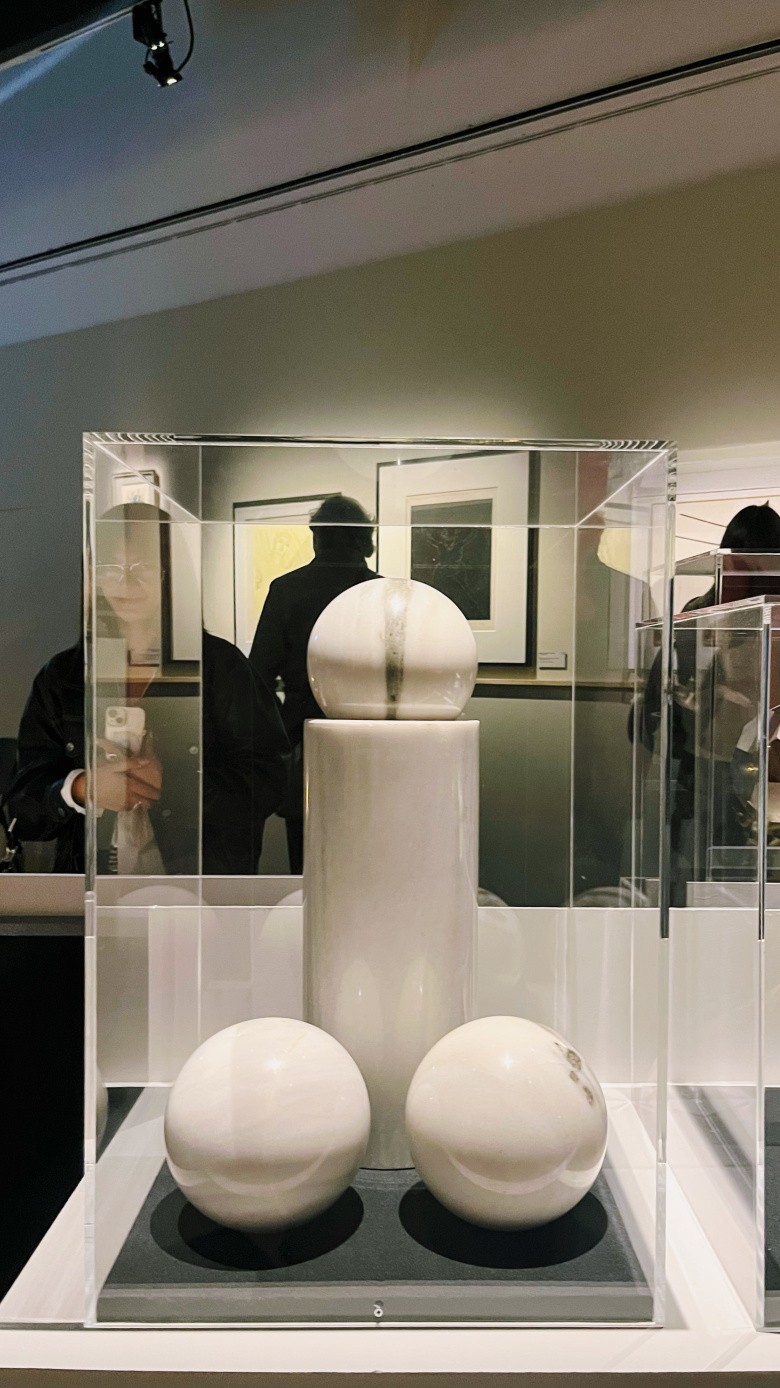

Per Duchamp “un artista può usare qualsiasi cosa […] per esprimere ciò che vuole dire”, e di Man Ray disse che “trattava l'apparecchio fotografico come trattava il pennello, ossia come semplice strumento al servizio della mente”. Ma se tale filosofia per Duchamp si tradusse nell’ascetismo e nell’abbandono della pittura, in Man Ray diede luogo a un fiorire di esperimenti all’interno e al di fuori della fotografia, come è ben evidente a Palazzo Reale: litografie e assemblage, sculture modellate a mano e prodotti di design industriale.

Tutto ciò è prova del rapporto unico che Man Ray stabilì con la fotografia, quel raro e sano pragmatismo che contraddistingue il rapporto dei migliori artisti col loro medium: maestri della tecnica, ma annoiati dai tecnicismi fini a se stessi. Lodando il cinema di Chaplin nel 1936 per Film Art, Man Ray descrisse in realtà il suo stesso metodo: “il mezzo viene usato con indulgenza, e con un certo distacco, il che consente una grande freschezza”. Sostenne addirittura che “un certo disprezzo per i mezzi fisici di espressione di un’idea è essenziale per la sua migliore esecuzione possibile”, e forse nascondeva i suoi processi creativi non per gelosia ma per evitare di conferire “alla tecnica un interesse eccessivo, distogliendo l’attenzione dal valore del soggetto stesso”.

Rifiutava il purismo di così tanti fotografi che professano l’intoccabilità del medium, da non inquinare in alcun modo. Man Ray inquinò eccome la fotografia: la ritagliò, bruciò, ritoccò, invertì, spremendone ogni possibilità per conoscerla a fondo ma anche per restare libero da essa. Il rapporto tra Man Ray e la fotografia è quanto di più simile vi sia a quello tra Gerhard Richter e la pittura — con la differenza sostanziale che quest’ultimo si trova al culmine della storia della pittura, quasi a segnarne la fine, mentre Man Ray si situa all’alba della fotografia come arte. Entrambi sono padri di un corpus vasto ed eclettico che dimostra rispetto verso il medium al quale si sono consacrati ma nessuna riverenza, nessun timore ad affrontarlo e testarne i limiti. Se Richter mantenne la visione vuota e fredda della fotografia nei suoi quadri, Man Ray lo rispecchiò: “conservai comunque la mentalità del pittore, a tal punto da essere accusato di cercare di far apparire una fotografia come fosse un quadro”.

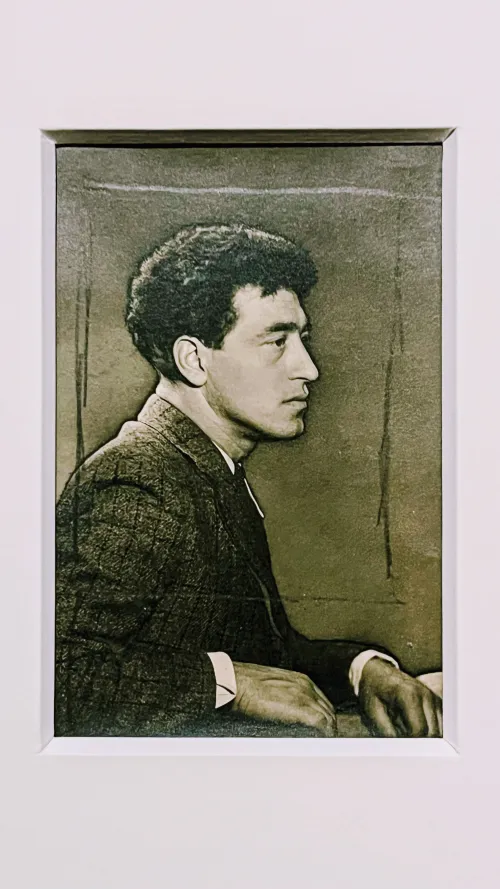

A suggellare il parallelo c’è un unicum nella produzione di Man Ray, un ritratto pittorico di Duchamp del 1923, in bianco e nero, esplicitamente inteso come “un quadro che somigliasse a una fotografia”. Manca solo il tipico sfumato di Richter per renderlo uno dei suoi tanti ritratti fotorealistici monocromatici.

Non è difficile immaginare il fotografo recitare la nota di Richter del 1966: “non perseguo alcun obiettivo, alcun sistema, alcuna tendenza; non ho programma, né stile, né direzione… evito le definizioni. Non so ciò che voglio. Sono incoerente, non impegnato, passivo; mi piace l’indefinito, l’illimitato; mi piace l’incertezza continua” — forse con meno serietà tedesca e più ironia newyorkese. Ma se proprio questo approccio lucido e anti-romantico rese Man Ray un fotografo senza pari, un precursore che lavorò con la leggerezza di un amatore, non riuscì mai ad applicare tale libertà alla pittura, che per lui non perse mai un’aura di sacralità intrinseca, come ammise in un’intervista radiofonica del 1943: “non c'è meccanismo, per quanto perfezionato, in grado di sostituire la pittura, che richiede in pari misura l'attenzione della mente e del cuore”.

Tant’è che negli anni Quaranta abbandonò la fotografia per dipingere a tempo pieno, ma l’indifferenza generale verso la sua opera pittorica tardiva lo ferì profondamente. Quando nel 1951 il Museum of Modern Art di New York lo contattò per un prestito, scoprì che non erano interessati a un dipinto ma a una fotografia di un’opera altrui; Man Ray ne fu così amareggiato da confidare che si sentiva considerato un cronista della scena artistica, come racconta la biografia Man Ray. American Artist (1989) di Neil Baldwin. Il testo fece scalpore perché ne emergeva, come scrive Deborah Solomon del The New Criterion, un Man Ray come un “pittore frustrato: un artista che si era rivolto alla fotografia per guadagnarsi da vivere, ma che non ne trasse mai una vera soddisfazione.”

Una lettura drastica, forse romanzata, in grado di mettere il corpus fotografico di Man Ray sotto una luce amara; d’altro canto, senza tale insoddisfazione e disillusione verso la fotografia probabilmente non sarebbe mai stato un fotografo così dotato, e forse proprio per la sua idealizzazione della pittura non fu mai un grande pittore. E, consapevole di star scrivendo la storia della fotografia e non quella della pittura, divenne sempre più insofferente verso la critica. Già nel 1936 interruppe un’intervista per sfogarsi: “posso dire una parola a proposito della critica, non considerata dal vostro elenco di domande? Fra tutte le occupazioni inutili, quella di scoprire i difetti è la più ingrata. [...] La critica, per me, è una perversione che si addice a chi è condannato a rimanere solo in questo mondo”; nel 1952 rincarò: "tutti i critici dovrebbero essere assassinati. Un critico non ha ragion d'essere, a meno che non scriva l'elogio di ciò che ama e taccia su quel che disapprova.”

Un rancore che emerge in filigrana dall’indifferenza subita come pittore, a fronte dell’unanime consenso riscosso come fotografo — e della sua stessa durezza verso i propri scatti, come visto all’inizio del testo.

Ritornando quindi all’incipit, resta il dubbio: Man Ray considerava la fotografia arte? Forse è destinato a rimanere dubbio, come suggerirebbe la raccolta Sulla fotografia nella quale compaiono i suoi scritti La fotografia non è arte (1943), La fotografia può essere arte (non datato) e infine L’arte non è fotografia (anni ’60). Tale indecisione è probabilmente tanto sincera quanto costruita: non a caso dice che “se oggi prendo posizione, domani dovrò contraddirmi”. Janus, curatore della raccolta, nella postfazione nota che “Man Ray si chiedeva se la fotografia fosse un'arte. Lo sapeva benissimo, ma l'interrogativo lo affascinava”, solo per essere contraddetto da Man Ray stesso: “La fotografia è un’arte? Non ha senso cercare di capire se è un’arte. L’arte è una cosa del passato. Abbiamo bisogno di qualcos’altro”.

E visitando la mostra — ammesso che si riesca a sorvolare su infelici trovate sceniche come gli inspiegabili listelli di legno incollati alle pareti e il pannello di plastica riflettente che invita: “Crea il tuo autoritratto ‘à la Man Ray’. Realizza un selfie unico e condividilo sui social! #manraymilano”, che contribuiscono a rafforzare il pregiudizio sulle mostre di Palazzo Reale — è proprio in questa chiave che le opere vanno lette: non come arte, sperimentazioni o documenti, ma come qualcos’altro. Solo così si riesce a capire come la stessa persona abbia potuto produrre lavori così inconciliabili e vari, da normalissimi ritratti da fototessera a scatti di una modernità da rivista di moda, da ironici autoritratti in costume da prete a ermetiche composizioni (quasi) astratte, e ad apprezzare ognuno di essi. Se per Man Ray “ci sono sempre stati, e ci sono ancora, due temi in tutto ciò che faccio: la libertà e il piacere”, allora è con libertà e piacere che vanno fruiti i suoi lavori. Vanno spogliati della pretenziosità che il medium fotografico spesso porta con sé e dello status che il tempo e la fama hanno loro conferito. “Come le ceneri intatte di un oggetto divorato dalle fiamme, queste immagini sono residui ossidati fissati dalla luce e dagli elementi chimici di un'esperienza, sono un'avventura, non un esperimento. Sono il risultato di curiosità, di ispirazione, di parole che non pretendono di trasmettere alcuna informazione”.

Leggi anche:

Corrado Benigni | Man Ray: dare forma alla luce

Silvia Bottani | Kiki de Montparnasse: una vita larger than life

Carola Allemandi | Lee Miller e Man Ray: moda, amore e guerra

Elio Grazioli | Wo | Man Ray