Gaza, mappa del dolore

Evacuazione, sfollamento, carestia sono “parole collettive”, sostantivi singolari che indicano un insieme. In questo caso riguardano 900mila persone, 14mila per chilometro quadrato, abitanti di una minuscola striscia di terra di una delle aree più densamente popolate del pianeta. Tante erano prima del 7 ottobre 2023. Ora le persone sono circa 800mila – i morti più di 62.000, quasi un terzo sono bambini, 156mila sono i feriti. Un cumulo di rovine e macerie interroga lo scenario internazionale, un cumulo di sofferenza e di orrore fa appello al “nostro” mondo. Voci e testimonianze, filmati e racconti hanno il coraggio di provare a spostare l’attenzione dal generale al particolare, dagli eventi collettivi alla storia individuale. Così l’io può ancora essere protagonista e chi lo ascolta può avvicinarsi, almeno per un attimo, all’altro.

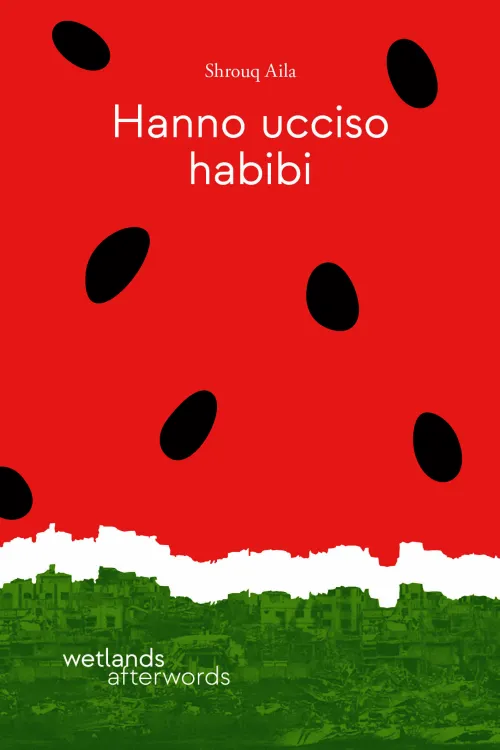

È quanto accade leggendo Hanno ucciso habibi (postfazione di Maaza Mengiste, trad. di Anna Nadotti, wetlands, 2025 – tutti i collaboratori che hanno reso possibile l’uscita del libro hanno lavorato in maniera gratuita). Il significato del titolo è Hanno ucciso il mio amore e l’autrice, Shrouq Aila, una giovane giornalista e pluripremiata regista di Gaza – nel 2024 ha ricevuto il CPJ International Press Freedom Awards – condensa in undici brevi capitoli un’esperienza che tendiamo a definire come inimmaginabile e indicibile. Per salvare l’io dal caos che lo sovrasta, per non rinunciare alla possibilità di una qualche forma di senso, ricompone sulla pagina gli avvenimenti principali della sua vita passata e le giornate in “modalità sopravvivenza” del tempo presente.

Abituata fin dall’infanzia a lottare per la stabilità emotiva – la madre è morta per un tumore al seno quando lei aveva sette anni –, a venticinque Shrouq Aila incontra Roshdi Sarraj, anche lui giornalista e fotoreporter, fondatore di Ain Media, un collettivo palestinese indipendente. Li unisce il lavoro, lì unirà l’amore e la nascita, nel novembre del 2022, della figlia Dania, il cui nome significa “vicina”.

“Ci siamo sposati nel settembre 2021. Abbiamo iniziato la nostra luna di miele a Dubai nel dicembre dello stesso anno, ma l’abbiamo interrotta dopo poche settimane. Ci mancava la nostra casa. Il 2 ottobre 2023 stavamo viaggiando verso l’Egitto. Un viaggio estenuante. A un certo punto, lui si è girato verso di me e mi ha detto semplicemente: ‘Ho nostalgia di casa. Torniamo indietro’. Quella casa era una specie di nostro primo figlio. L’avevamo progettata con cura, arredata con amore. Tutti quelli che venivano a trovarci si sentivano a loro agio. Roshdi aveva installato pannelli solari, caldaie a gas ed elettriche e un serbatoio per l’acqua, perché sapevamo quanto fosse incerta la vita a Gaza. Quando è scoppiata la guerra, in ottobre, a casa nostra non è mancata l’elettricità. La città era oscurata, ma le luci del nostro salotto sono rimaste accese”.

Dopo le prime settimane di guerra Roshdi Sarraj e la sua famiglia sono costretti ad abbandonare il loro appartamento e si trasferiscono nella casa di famiglia nel quartiere di Tel al-Hawa a Gaza City. Il 22 ottobre 2023, alle 11 del mattino, l’edificio sarà colpito dai bombardamenti. L’unico a rimanere ucciso è Roshdi, mentre protegge con il suo corpo la moglie e la figlia. Difficile capire se l’obiettivo fosse proprio lui – a Gaza sono stati ammazzati più giornalisti che nelle guerre degli ultimi ottant’anni.

“Quello stesso giorno, dopo l’esplosione che aveva ridotto in cenere il nostro mondo, dopo aver lavato il sangue e la polvere dal corpo di mia figlia, dopo aver soffocato le mie urla nel silenzio, l’ho presa di nuovo tra le braccia per allattarla. (…) Ora sono tutto per lei. Madre. Padre. Casa. Mondo”.

Shrouq si trasforma in un segugio alla ricerca dell’odore del marito: “i suoi profumi, la sua tazza preferita, il suo cuscino, tutte cose invisibili finché non si trasformano in tutto ciò che ci rimane. Dopo la sua morte, questi oggetti sono diventati sacri”.

Quando inizia la tregua, nel gennaio del 2025, torna, insieme a migliaia di persone, verso nord, il luogo – in macchina sono poco più di 15 minuti – dov’era la casa. Ma la distruzione ha disintegrato il paesaggio custodito dal ricordo, gli arredi sono svaniti, il mondo di ieri è una rovina. Anche la tomba di Roshdi, vissuta come un santuario, verrà minacciata, il cimitero sarà raso al suolo dall’esercito, chi riesce a raccogliere le ossa delle tombe distrutte le seppellisce in fosse comuni.

“Mi sono ritrovata a fare cose che non avrei mai immaginato. Muovermi per la prima volta su un carro trainato da un asino. Prendere in prestito l’attrezzatura dagli amici. Chiedere a sconosciuti se avevano il Wi-Fi. Lasciare mia figlia per ore per inseguire una notizia. Camminare per strade sconosciute, che non conoscono i miei passi”.

Dania ha 17 mesi, ma la madre continua ad allattarla. “Non c’era latte in polvere, né omogeneizzati, né cibo da nessuna parte. Il mio corpo, già allo stremo, era l’unica cosa che la teneva in vita”. Sta morendo di fame, qualcosa che non aveva mai conosciuto. “Non fino ad ora. Questa volta non ne sono solo testimone, la sto vivendo in prima persona. (…) mi porto dentro un senso di colpa insopportabile, la costante sensazione di non essere all’altezza. Di aver fallito, non perché le manchi il mio amore, ma perché non sono in grado di garantirle il diritto più fondamentale: quello di mangiare”.

Nelle pagine di Hanno ucciso habibi, come nei versi dei poeti palestinesi, il sangue si mischia alla farina: “Quei punti di distribuzione sono trappole. La gente viene attirata con la promessa di cibo, poi uccisa a colpi di arma da fuoco, come passeri. Gli affamati sono diventati bersagli.

“(…) sono uscita di nuovo, stavolta di giorno, per documentare le persone che ricevevano la farina vicino alla spiaggia, in una zona rossa designata. Nell’aria si addensava il ronzio dei droni israeliani. Le navi da guerra incombevano al largo della costa. I carri armati erano schierati a meno di un chilometro di distanza. Eppure, migliaia di persone si erano radunate, dopo aver camminato per ore sotto il sole cocente, con la speranza di qualche pugno di farina. Quando sono arrivati i camion con il cibo, sono cominciati i bombardamenti. I carri armati hanno sparato sulla folla senza preavviso. Le persone che avevano camminato a piedi nudi tra le macerie solo per sfamare i propri figli venivano uccise sul posto. La gente cadeva, pozze di sangue intorno ai sacchi di grano. Sono scappata. Non sono riuscita a finire le riprese”.

Nell’attraversare un cosiddetto “corridoio di sicurezza”, dove è concesso solo un bagaglio leggero, a Shrouq scivola dalle mani il biberon della figlia. In quel momento è un recipiente fondamentale, ma la paura le impedisce di recuperarlo, mentre i soldati terrorizzano i bambini e sparano a un gruppo di donne in una buca accanto. È quel dettaglio che amplifica l’orrore, quel “di più” che pare confermare che Gaza sia un universo di un mondo parallelo, che quanto sta avvenendo sia una parentesi della civiltà dove emerge quel “fondo limaccioso” di cui parlava Claudio Pavone nelle sue riflessioni sulla guerra. È quel “di più” che diventa essenziale. È l’orrore “inutile” davanti al quale ci si ritrae, qualcosa di non spiegabile, di non razionalizzabile, di inconcepibile. E le parole non paiono sufficienti a dire la distruttività umana.

Il terrore di tutti permette che la paura diventi sopportabile. Non c’è bisogno di spiegare perché si sta tremando. Gli scambi e il pianto uniscono la comunità dei sopravvissuti.

“Guardo il mio riflesso e non riconosco la donna che ricambia il mio sguardo. Le costole che premono sulla pelle. Le ossa sporgenti dei fianchi. Il mio corpo, un tempo morbido e pieno di vita, sta svanendo in qualcosa che non avrei mai immaginato di vedere. Sento che sto perdendo lentamente non solo la mia forza, non solo la mia salute, ma l’essenza stessa di ciò che sono. La mia femminilità”.

Hanno ucciso habibi è un testo dal linguaggio scarno, più che un racconto è un resoconto che registra l’accaduto, riporta le storie che Shrouq raccoglie. E le oscillazioni dei suoi stati d’animo che non hanno passaggi graduali, ma crolli, sbandamenti.

Perché “la guerra ha un suo modo di uccidere il cuore, col tempo. E il dolore che abbiamo differito, represso, sepolto, ha cominciato a marcire. Non è più fresco, non è più nemmeno dolore nel senso stretto del termine. È qualcos’altro adesso. Qualcosa di più oscuro, permanente. Ormai sono abituata a portarmelo dentro. Ho paura di dover affrontare la disperazione che mi porto dentro. Ho paura di me stessa. E così fuggo da lei, dalla donna che sono diventata. Ma pur scappando, non riesco a sfuggirle”.