Gian Mario Villalta, poesie tra me e te

Gian Mario Villalta è nato nel 1959. È di qualche anno più giovane dei poeti giunti da poco al traguardo delle poesie scelte o, per il momento, complete. Più giovane di Tiziano Rossi, Roberto Carifi, Umberto Fiori, Milo De Angelis, Franco Buffoni, Antonella Anedda, Alessandro Ceni e altri che mi scuso di non nominare. Tra molte differenze, Villalta fa parte della stessa costellazione poetica. Non ho detto generazione, termine abusato e che non corrisponde a nulla di preciso. Una costellazione è fatta di stelle che si ignorano ma sentono la reciproca attrazione gravitazionale. Per chi le guarda da lontano, formano un profilo semiumano o un animale mitico, che nel nostro caso è ancora la “pantera profumata” di cui parlava Dante quando voleva stanare un “volgare illustre” che avesse dignità di lingua. Se vogliamo sapere dove attualmente si nasconde, lo dobbiamo cercare nei poeti che ho menzionato. Che poi nel caso di Villalta il “volgare illustre” sia insieme contaminato e nutrito da un ibrido dialetto veneto-friulano, serve solo a confermare che la caccia non finirà mai.

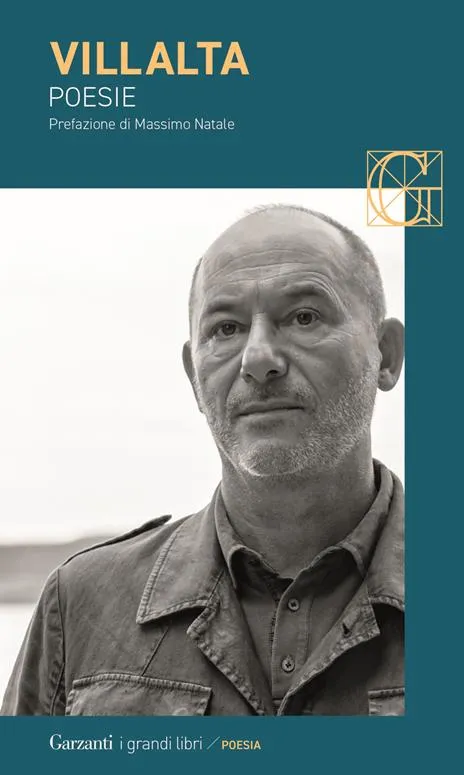

Le Poesie di Gian Mario Villalta (Garzanti 2025, prefazione di Massimo Natale) sono un fiume che raccoglie gli affluenti di Andrea Zanzotto, Paul Celan e il Pasolini friulano. Le iniziali arditezze linguistiche, il non poter e non voler decidere tra dialetto e italiano, nonché le compressioni metaforiche nelle quali il lettore si deve avventurare, valgono soprattutto per la prima fase della sua poesia. La maturità, che Villalta raggiunge con pazientissimo lavoro, toglierà le spine dal sentiero, ma senza modificare la direzione.

I misteri della pedagogia sono il testo di Zanzotto che viene subito in mente, fin dall’attacco di L’erba in tasca, la prima raccolta qui inclusa. Anche la sezione dedicata al circo fa subito ricordare il “trepestio di pecorelle” con il quale Zanzotto bambino sentiva il circo allontanarsi dal paese la mattina presto. La differenza è che Villalta nel circo ci entra e lo descrive, pieno di cinghiali, clown, acrobati, nonché parole non meno acrobatiche. Ma tutto è ancora un’impalcatura. Il lettore la deve attraversare come si passerebbe sotto un pontile, scostando una cortina da imballaggio per andare a farsi un’idea di come sarà la nuova casa.

La costruzione è lenta, non c’è in giro neanche un mattone che non sia sbrecciato. Anche l’improvvisa intrusione, in un contesto “alto”, di un parlato-parlato (“o mi rinnova il fido o devo chiudere”, p. 53) testimonia la frantumazione del quotidiano, l’impossibilità di giungere a un’esperienza della lingua che non sia caotica. Tre pagine dopo leggiamo: “fine della costruzione di me stesso”, ma niente affatto, è solo un wish dream, ci vorrà ancora molto prima che un “me stesso” prenda posto.

A chi rivolgersi? Al “guardiano del tunnel”, un Caronte che si cerca di corrompere pur sapendo che non si può (p. 66)? O alle mani degli orgogliosi acquirenti di automobili di lusso che “carezzano dei cruscotti / la vera ràdica i nuovi sicuri / eletti”. Più che ironia sociale, è constatazione del tatto che manca alla parola, del desiderio di far entrare il tattile in poesia. Il risultato lo si legge presto, in una vera dichiarazione di poetica: “lingua mia casa affollata / dentro la casa del padre / male rifatta per l’io / che vuole restando andarsene / insieme al me inquilino / mai abbastanza pagante” (p. 74).

La sezione “L’erba in tasca” del volume omonimo è il primo salto di qualità, sul quale però Villalta non può riposare perché con Altro che storie! si fa avanti la terribile Questione del Dialetto, ormai più tormentosa ancora della Questione della Lingua: perché usarlo, come usarlo, come farsi o non farsi sedurre dai suoi incanti. Villata nomina Arnaut Daniel, il “miglior fabbro del parlar materno” per Dante come, indirettamente, per Pasolini. Nel Purgatorio, Arnaut sta dentro un “fuoco che lo affina”. Immaginiamo il dialetto come questo fuoco. Affina, toglie il superfluo, elimina il bisogno di sperimentare, perché ogni parola in cui viene trascritto è già un esperimento.

Dice Villalta echeggiando Lacan (peraltro citato): si dà quello che si desidererebbe avere. Il dialetto, dopo l’omologazione della lingua, è questo desiderio di donare una lingua che si vorrebbe avere, un fantasma di lingua a cui la poesia vorrebbe dare corpo. È una continua sconfitta, che però permette vittorie contingenti come Panevin, rievocazione del rito del falò della Vecia, zanzottiano certamente, ma forte, vivo, visibile, fatto di voci strabordanti, non importa quante scritte, trascritte o intrascrivibili. Ci sono, ci passano davanti come un film, un amarcord friulano. Più Fellini che Pasolini, il che va benissimo, anzi era ora. Ma il dialetto non perdona. Come si fa a retrocedere dall’orlo del suo precipizio fusionale (un termine che a Zanzotto era ben noto) fino al conforto borghese della lingua standardizzata? Ad apertura di Vanità della mente, un sintagma come “particelle di luce” (p. 250) fa subito pensare che in dialetto si dovrebbe dire in tutt’altro modo o non si direbbe affatto. Ma è la lingua standard a soffrirne, tant’è vero che successive poesie in dialetto accolgono termini come “tetrapak” o “virtuai” (che sta per “virtuali”). Il dialetto è lingua-vampiro, lingua viva di morti e lingua morta di quei vivi come l’ostinato poeta “che no ò lassà ’ndàr nissùn, / gnanca i morti” (“che non [ha] lasciato andare nessuno, / neanche i morti” (pp. 299-300).

In mancanza di un software poetico comune, ogni poeta deve inventarsi un dialetto/idioletto personale, inevitabilmente soggetto a limitazioni. Mi posso immaginare Montale dire, e non solo scrivere, che la bufera “sgronda sulle foglie dure della magnolia”. Faccio più fatica a immaginare Gian Mario Villalta, me stesso o chiunque altro a pronunciare le parole “sgrondata di piovasco” mentre si descrive il tentativo infruttuoso di pagare un pieno di benzina con la carta di credito (p. 331). È la maledizione di dover abbassare i toni. Ma lo stile basso in sé non è una soluzione, perché anzi a suo modo è un tentativo di alzare la voce. Villalta lo stile basso non se lo permette mai, e infatti raggiunge i risultati migliori, dialetto a parte, in poesie dal dettato fermo, come la sezione “Il rumore che non senti ancora” (p. 333-344). Il che non impedisce che un inatteso “boiate!” (p. 394) risulti una gradita sorpresa.

Ma se dovessi scegliere una sola poesia da questa corposa raccolta (736 pagine), sceglierei la sezione Tra mi e ti (Tra me e te, pp. 409-419), rivolta edipica contro Padre Zanzotto, i suoi silenzi, i suoi acciacchi, il suo sorriso sospeso come quello del gatto di Alice. Ma quel che dice è: “no sarà pi posto, no pi temp, no tera, par ’na parola che la à radiss” (“non ci sarà più posto, non più tempo, non più terra / per una parola che abbia radici”), ed è l’unica saggezza che possiamo portare con noi.

Molte cose accadono nelle 300 pagine rimanenti, dopo che il poeta ha ricevuto la rivelazione di muoversi in un mondo di cose fungibili, non di provenienze né di appartenenze, (menziono uno splendido ritratto di “madri cattoliche del Novecento”, p. 463). Dice che le poesie sui figli sono imperdonabili quanto quelle sulla madre, ma non è vero. Già Da madre a figlio (p. 282) e Visita (sul padre, a p. 287) erano tra le migliori, e ancora migliore è la sezione in cui la figlia informa giudiziosamente il padre, il quale non sembra proprio un allegrone, del fatto che non c’è niente di male ad essere felici. Perché poi, alla fine, nella poesia cerchiamo la persona, anche quella che sposta la testa quando la figlia gli fa una carezza e poi si pente di averlo fatto (p. 483). Di esperimenti con il linguaggio ne abbiamo visti abbastanza, ormai li possiamo lasciare all’Intelligenza Artificiale.

Leggi anche:

Umberto Fiori | Villalta: album di famiglia in versi

Umberto Fiori | Un saggio di Gian Mario Villalta / La poesia non è uno sparo