Gianni Brera: breviario ciclistico

All’inizio dell’estate 2025, quando si discute se Tadej Pogacar, ventisei anni a settembre, sia già ora più forte di Fausto Coppi e di Eddy Merckx, il Saggiatore ha mandato alle stampe un libretto di poco più di cento pagine inversamente proporzionale al peso del suo autore e del suo titolo: Gianni Brera, Sul ciclismo.

L’altro Gianni, Mura, diceva dello scrivere del Gioanbrerafucarlo che assomigliava a un grande fiume, a un grande fiume ancora più grande del «Grande Padre Pazzo», il Po, che lambisce la nativa San Zenone, un pugno di case sotto l’argine, là dove l’Olona spurga, affluendo, le sue colpe padane. Mura pensava piuttosto al sudamericano Orinoco, un’immensa massa d’acqua che scorre portando dentro e dietro di sé un mondo solido e liquido, limo e detriti, memorie e cronache, pensieri e pesci, tronchi e parole. Brera era fluviale in questo senso: partiva da lontano e prendeva con sé tutto quello che gli serviva per raccontare lo sport solcando nuovi alvei, esondando nelle golene delle divagazioni, ma lasciando sempre, generosamente, terreno fertile dove per quasi mezzo secolo lettori, lettori curiosi e grati, si sono nutriti. “La Gazzetta” – di cui Brera, nel 1949, trentenne, è diventato il più giovane direttore responsabile – poi “Il Giorno”, “Il Guerin Sportivo”, il breve passaggio a “Il Giornale” per approdare infine a “La Repubblica”. Si poteva essere anche aspramente in disaccordo su quello che Brera scriveva, ma la lettura-navigazione sul filo di quelle sue acque è sempre stata un’impareggiabile avventura di parole e di immagini.

Viene spontaneo pensare che cosa avrebbe detto il Grangiuan – copyright Giovanni Arpino – di questo breviario ciclistico del Saggiatore che riduce la gran massa equorea di quello scrivere intorno al «traliccio di ferro gomma alluminio che si chiama bicicletta», in brevi pozze che sembrano il fondale di una costa normanna nelle ore di bassa marea.

Il senso del progetto editoriale del librino, del resto, è dichiarato dal testo della bandella: «Sul ciclismo è un’immersione nell’epopea novecentesca delle due ruote: un poema per frammenti in cui la nostalgia verso un mondo remoto e perduto si trasforma, grazie a Brera, nel racconto vivo di gomme forate e pedali usurati, salite massacranti e pazze discese tra paesi di campagna. Perché cosa importa, alla fine, se Achille abbia davvero ucciso Ettore o se Gimondi abbia mai battuto Merckx, quando di quella storia ci è stato regalato il canto».

L’obiezione è piuttosto che cosa resta del «canto» se se ne ascoltano solo i «frammenti» che sono tratti, come dichiara la nota finale, da tre fonti: Il Principe della zolla, l’antologia breriana curata da Mura, proprio per il Saggiatore, nel 1994, e poi ripubblicata nel 2015; Coppi e il diavolo, Rizzoli 1981, e poi BookTime 2009, rielaborazione dell’instant book Io, Coppi, pubblicato per Vitagliano, nel 1960, all’indomani della scomparsa del Campionissimo; L’Anticavallo, BookTime, 2012, ma ancora prima Baldini & Castoldi, 1997, per la cura di Andrea Maietti, che mette insieme, postumi, pezzi vari sulle origini della bicicletta sportiva e i reportage del Tour del 1949, quello che rivelò Brera al grande pubblico, e del Giro 1976, la sua ultima corsa a tappe da suiveur.

I frammenti sono circa 140 e vengono articolati in cinque sezioni. La prima s’intitola Quando si correva per rabbia e per amore (evidente prestito degregoriano, però di Luigi, non di Francesco), che pesca dalle pagine di Addio, bicicletta (Longanesi 1964, ma ancora prima L’avocatt in bicicletta. Il romanzo di cinquant’anni del ciclismo italiano nel racconto di Eberardo Pavesi, SESS, 1952, da cui Mura attinge a piene mani per costruire Il Principe della zolla), e che restituisce il caleidoscopico panorama del ciclismo dei pionieri, tra fine Ottocento e primi Novecento, la Belle Époque delle macchine a pedali. La seconda è Quando c’erano i campioni, ed è una rassegna di rapidi ritratti di grandi firme del ciclismo. La terza, Una vita da gregario (altro calco, adattato, dal repertorio cantautorale con cambio, non di consonante, ma di ruolo, e sport) è dedicata alle “spalle” dei campioni, e si apre con la descrizione tipologica per continuare poi nella galleria di ritratti. La quarta, Tra l’inferno e i paradisi, come denunciato dal sottotitolo Paesaggi ciclistici (scomparso però nell’indice), parla delle varie cornici geografiche e umane delle corse. Le ultime due sezioni sono destinate a celebrare l’immortale mitologia di Bartali, l’acquasanta, e di Coppi, il diavolo.

Apprezzabile è certamente il tentativo categoriale per orientare il lettore, ma è un po’ irritante farlo continuamente inciampare in sequenze atemporali – soprattutto nelle sezioni centrali dei ritratti e dei paesaggi – che sobbalzano in un confuso avanti-e-indré da Gimondi e Merckx ad Alfredo Binda, da Toni Bevilacqua ad Arnaldo Pambianco, per poi ritornare alle origini con Ganna e Galetti, e ancora avanti con Magni e Nencini, indietro con René Vietto, e ancora, in una divagante ucronia, tra Francesco Moser e Tano Belloni, Roger De Vlaeminck e Fausto Bertoglio, che vien quasi paura che tutto il gruppo faccia un capitombolo di pedivelle e polpacci.

Anche i frammenti che compongono l’atlante delle geografie delle corse mena il can per l’aia tra Ghisallo e Pirenei, il pavé della Roubaix e la Sicilia del Giro dei Tre Mari (corsa inventata da Vincenzo Florio ancora prima del Giro d’Italia), il Macerone di Girardengo e le «livide schiume … tra le due rive gerbide e rugginose» dell’Olona anni Settanta. I ritratti “lunghi” di Bartali e Coppi – sulla lunghezza Fausto stacca nettamente Gino – almeno obbliga la scelta a una sequenza biografica, ma anche qui è – o così almeno a me pare – come scavare col dito nel panettone per cavare l’uva sultanina o scrostare dalla glassa ambrata le mandorle della colomba pasquale.

Ma tornando alla dichiarazione d’intenti del progetto editoriale, il canto, e forse anche la scrittura, dovrebbe prevedere che ci sia uno spartito di movimenti diversi. Un’opera lirica, ad esempio, non è più la stessa se la si riduce alle sole arie. I recitativi saranno anche noiosi ma servono a tenerle insieme, sono il tessuto connettivo del melodramma. La logica che si propone qui è invece quella degli highlights: il frammentismo a cui le nostre abitudini cognitive si stanno, forse un po’ troppo pericolosamente, abituando. Ed è un peccato perdersi la “durata” della sinfonia.

Quindi, torno a chiedermi, cosa direbbe il Gioannbrerafucarlo di questo adattamento da dj-set della sua prosa da mezzofondista costretto a correre i 110 ostacoli. Tuonerebbe un andate tutti a scoà el mar o sarebbe incuriosito, o forse anche lusingato che i suoi colpi da funambolo della parola e dell’immagine sportiva, qui in particolare ciclistica, possano magari ancora impollinare il vocabolario dei cronisti e degli scribi di oggi alle prese con l’instagrammabilità delle imprese e l’immediatezza – nel senso etimologico – degli accadimenti sportivi fruiti in diretta integrale e forse ormai senza più bisogno di traduzioni verbali più o meno letterarie?

La domanda, per me, resta senza risposta. E allora, tanto vale accettare la sfida del frammento e tirare fuori dal breviario breriano del Saggiatore la mia personale playlist di frammenti.

1. Il ciclismo è veramente faticoso, è l’invenzione dell’uomo più diabolica, la bicicletta. Ha trasformato l’uomo in somiero di sé stesso medesimo, la bicicletta.

2. Fiorenzo Magni ha dentro la rabbia del grande campione di parte. Gli hanno reso amara la vita in tempo di guerra civile: trinariciuti e non della pedivella gliel’hanno giurata. Ha dovuto salvarsi come profugo braccato.

3. Roger De Vlaeminck è troppo bravo e allupato per tornare anche simpatico. Ha la faccia sgherra del pedalatore di ventura.

4. Merckx, questo fiammingo dal nome simile a un’imprecazione rabbiosa, ha in sé la possa degli antichi vichinghi e dei capitani spagnoli che ne hanno ingentilito i tratti fisiognomici.

5. Il volto un po’ grifagno di Felix-di-mondi [Felice Gimondi] mi ricorda il quadro intitolato Gotico americano di non so quale pittore figurativo: in primo piano due coniugi di pelle rosea e pelo biondo e brizzolato: sullo sfondo una casetta di legno dipinta di bianco: l’uomo ha in mano il forcone; mi sembra di poter giurare che non sia il forcone a ricordarmi Felix-di-mondi e viceversa.

6. Torve sono le nubi e infuria il vento. La strada è da muli ben ferrati. Improvvisamente mi granisce dentro il sospetto che il mio zelo cronistico possa venire scambiato per la curiosità di un sadico. I frilli con cui formo la coda di questo lungo e chiassoso drago rampante sono indotti a pedalate ansiose e quasi frenetiche. L’impressione viene dalla brevità dei rapporti. Li osservo con occhio da antico “stimatore” di atleti: sono quasi tutti belli. Il ciclismo sciattone d’una volta non è più. Per reggere questi ritmi, sia pure navigando in coda, bisogna essere morfologicamente impeccabili. Poi si capisce, tutto dipende da quel che si brucia dentro: chi ha l’uranio è campione; chi ha carbonella è qui che arranca, povero lui.

7. Fuga in Provenza fra mille cattivanti visioni. Gli olivi moltissimi sulle pietraie aride. Il giallo sporco dell’arenaria. I contadini che si alzano dalle zolle infuocate e restano appoggiati al badile a osservare il Tour certo con la stessa discreta curiosità con cui videro già or sono secoli passare su bianche mule, i cortei del papa.

8. Il Dio Tempo si è seduto su un paracarro e scandisce i minuti con l’inesorabile ghigno di un giustiziere.

9. Bartali e Coppi uscivano lucidi di unguenti dalle mani dei massaggiatori e giunsero al «via» tra i loro gregari con l’incedere solenne di due vescovi in processione.

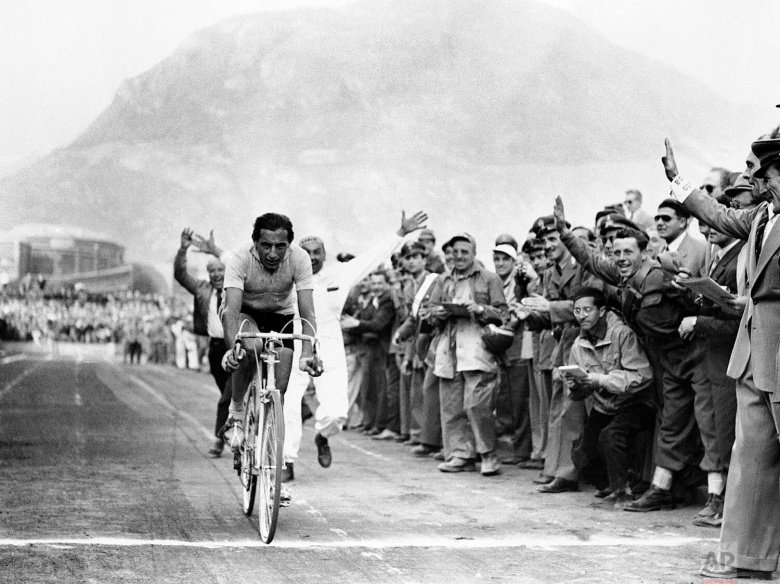

10. Fausto Coppi è un airone giovane e triste. Gli si legge negli occhi un drammatico destino.