Speciale

Pier Paolo Pilade: la resistenza della minoranza

A Gorizia – quest’anno capitale europea della cultura, insieme alla sua metà slovena Nova Gorica– si è concluso da qualche giorno Lenghis, festival del teatro delle lingue minoritarie. Minoritarie, appunto; e non minori: capite, parlate e utilizzate da un numero limitato di persone, per cui però quella lingua è la lingua della vita quotidiana. Per l’occasione: Catalano, Sloveno, Frisone, Sardo e naturalmente il Furlan di casa. Non poteva mancare, tra i molti eventi, un allestimento di I Turcs tal Friùl, dramma dal retrogusto storico che Pier Paolo Pasolini scrisse nella lingua della madre Susanna, nata in quella Casarsa che fu per lui prima villeggiatura e poi rifugio. Lingua ruvida, come la gente che la parla: mio zio Tole, che è di Tolmezzo, mi faceva notare che non c’è un vero modo per dire “ti amo”, in Friulano – al massimo puoi dire “ti vuei ben”, ed è già tanto. Lingua di cime aspre, di fiumi carsici che si nascondono alla vista, di pianure brulle: sarà forse lì, nei paesaggi dell’infanzia, che Pasolini ha imparato ad amare i deserti. Spuntano dappertutto, nelle sue opere: dall’Edipo Re a Medea, dal Vangelo secondo Matteo a Teorema. In quella desolazione biblica, in cui si aprono sentieri pieni di inciampi e pietre di scandalo, una voce grida – reminiscenza di Isaia e Giovanni. Un grido ignorato, perché nessuno è profeta in patria, vero Pier Paolo? Eco lontana di un’umanità primitiva, verso di dolore di una società che scompare, urlo silenzioso dell’intellettuale inascoltato e inascoltabile.

Del teatro di Pasolini ho già parlato in un articolo del 2 novembre, in occasione del cinquantesimo anniversario della morte; ma poi ho pensato che poche righe non bastano, e non basta neppure un giorno solo, per ricordare una figura così politropa come quella di PPP. E così, per continuare a giocare con questa mostruosa allitterazione di consonanti occlusive, di P ho pensato di aggiungerne un’altra, oggi: quella con cui inizia, guardacaso, il nome di uno dei suoi personaggi più autobiografici. Pilade esce nel 1967 sulla rivista “Nuovi Argomenti”, ed è in qualche modo il seguito ideale dell’Orestea di Eschilo, che il nostro autore aveva appena finito di tradurre. Inizialmente la tragedia avrebbe dovuto chiamarsi Monumento, così come monumentali erano diventate le due grandi rivoluzioni del tempo: quella russa pervertita dallo stalinismo, e quella culturale cinese, così carica di giovanile entusiasmo; ma sarebbe errato ridurre il discorso al mero piano simbolico. In ogni caso, al centro della questione troviamo uno sconvolgimento sociale. Oreste, assolto dal tribunale presieduto da Atena, che ha mutato le terribili Erinni in placide Eumenidi, porta ad Argo un paradigma politico rivoluzionario: la democrazia. Il tempo della tirannia è finito, la qualità di vita è migliorata sensibilmente e le cose vanno per il verso giusto; tutto è chiaro e limpido come il cielo in cui si staglia il sol dell’avvenire. Per tutti, ma non per Pilade, che intuisce come questa rivoluzione sia in realtà solo un miraggio. Lui è un rustico che non ama la città e sogna un modo di vivere antico, semplice; in questo, è l’opposto dell’amico Oreste, che invece sostiene il nuovo che avanza: nuove leggi, nuove istituzioni, nuova ricchezza. La sua riforma, che mira a generare benessere per tutti, altro non è, però, se non l’affermazione definitiva dell’economia di mercato; e siccome il capitalismo è sempre una (ri)forma di violenza, che invita il singolo a surclassare i suoi pari, le pacificate Eumenidi tornano magicamente rabbiose Erinni, per ricordarci che uno non può far finta di essere quel che non è.

Nel cambio di nome delle antiche Furie si gioca già una questione fondamentale: quella di un linguaggio che maschera, nasconde, illude e manipola. Possiamo leggerci un’allegoria di quanto era accaduto da noi poco prima: quell’Italia democratica, con i suoi referendum e la sua repubblica, con i suoi partiti e le sue istituzioni, continuava in realtà a essere la stessa italietta che aveva cercato un impero e trovato una guerra. Certo è un bene che il popolo si sia ora emancipato, liberato; e che, riunito in tribunale, possa addirittura giudicare l’operato degli dèi... Ma... questo popolo è in fondo lo stesso popolo che, solo qualche anno prima, aveva accettato e integrato il fascismo; ora, semplicemente, si era cambiato d’abito, indossando le vesti nuove e pulite della liberaldemocrazia. Pasolini ci mette in guardia: l’Italia del boom rischiava di far dimenticare una verità scomoda, e cioè che con il suo passato fascista il Paese non ci aveva (o ha) mai fatto davvero i conti. Che fare? Toglierci la maschera e tornare indietro, come Elettra? Impossibile. Ma anche fingere di essere cambiati da un giorno all’altro, come si ostina a dichiarare Oreste, sarebbe solo una soluzione di comodo. E allora? Pilade propone di non nascondere gli errori del passato, ma di renderli visibili; per fare in modo che il passato non ritorni, pericolosamente, come le Erinni, fuori controllo. Pilade rappresenta, però, una minoranza. La sua proposta è problematica, scandalosa e sa di vecchio; a conti fatti, è inaccettabile per una società che vuole a tutti i costi vedersi nuova, e non è certo disposta ad autoanalizzarsi criticamente, con il rischio di attraversare pericolose crisi di coscienza. Così Oreste, che si sta già trasformando in un conservatore moderato, si allea con la reazionaria Elettra, per promuovere una rivoluzione di destra, sostenuto da Atena; mentre in montagna l’illuso Pilade raduna intorno a sé contadini, pastori e descamisados, in una sorta di nuova resistenza partigiana. A lui le Eumenidi avevano profetizzato un futuro nuovo; ma nel momento in cui tornano Erinni, quel futuro muta di segno: il mondo cambia rapidamente, e l’avvenire è già marcato dal furioso espandersi della città, con operai e proletariato urbano ormai pienamente inseriti nel nuovo mood. È la vittoria di Atena, cioè la Ragione, che è la ragione del progresso; e al nostro protagonista non resta che maledire questa extrema ratio che sono gli dèi.

Qualche anno prima, Antonin Artaud aveva predicato l’espulsione di Dio dalla scena; parafrasando Nietzsche ed eliminando Dio – che per lui è il Dio del logos – preconizzava un teatro che invece di cedere alla razionalità si concedesse pienamente all’esperienza. Bella intuizione; bisogna però ammettere che, in una società prettamente logica come quella in cui viviamo, questo Dio legiferante e logiferante è sempre molto restio ad abbandonare la ribalta. Così Pasolini pensa che se non lo si può espellere, almeno si può provare a riposizionarlo su un altro livello, trascinandolo giù dal palco, nei bassifondi della poesia; in fin dei conti, è lì che dovrebbe stare un Dio umile e umiliato. Anche se sappiamo bene che un Dio così, piccolo, povero e pezzente, all’interno di una società che si vuole ricca, non può non destare scandalo. Sono gli stessi anni del Vangelo secondo Matteo (1964), Uccellacci e uccellini (1966) e di Teorema (1969), in cui la parousia si realizza proprio nel seno di una ricca famiglia di industriali milanesi. Al di là della ricorsività di certi temi e figure, quello che accomuna le opere di Pasolini, e che permette di leggerle come un corpus organico, è la questione stilistica che l’autore si pone, e cioè la ricerca di un linguaggio nuovo, che si serva della poesia per strappare le cose al brutale conformismo del reale. Ovviamente questo linguaggio, in teatro, non potrà mai essere una replica di quello quotidiano, così gretto, economico e borghese, che si ostina a definire e classificare, afferrare e costringere, normativizzare il corpo e lo spirito, violentandoli. Insomma, serve un teatro che non pretenda di riprodurre la realtà, ma di coglierne il mistero. Anche da questo punto di vista, Pasolini procede sulla strada aperta da Nietzsche e battuta da Artaud, che vedevano il teatro come il luogo in cui la nostra visione apollinea del reale può finalmente eclissarsi, in favore di un recupero della componente dionisiaca, oscura e mistica. Certo, parliamo di due pensatori tremendi, compromessi e travisati, sicuramente ben lontani da quella strana forma di marxismo che, seppur non accettabile nel suo dogmatismo, per Pasolini andava comunque salvata.

E così Pasolini prova a fare della teoria poetica una teoria politica, che mantenga il teatro nella linea di un’operazione critica che l’intellettuale è chiamato a condurre quasi per dovere – e qui semmai intravediamo, oltre all’ombra di Sofocle (che comparirà anche come narratore in Affabulazione), quella di Brecht: due figure engagés del loro tempo, lucidi analisti delle società in cui operano. Pasolini scandaglia la propria epoca e riconduce le radici del capitalismo e della violenza a quell’esaltazione della dea Ragione, che ha rappresentato forse la peggior deriva dell’Illuminismo. Un razionalismo che, costruendo il mito dell’uguaglianza a tutti i costi, ha perso di vista l’intima essenza dell’essere umano, che si dà invece proprio nell’incolmabile differenza con l’altro. E noi sappiamo bene come l’eliminazione forzata di ogni diversità abbia avuto, nel secolo XX, una perversa ricaduta nell’ambito politico, con il sorgere di totalitarismi che hanno imposto il dogma dello Stato al di sopra del singolo, e promosso la pratica dell’omologazione. Pasolini rimette invece al centro un individuo oppresso, come Pilade colpito e martoriato proprio nel suo non riuscire a non essere differente. Per questo punta il dito contro quelle istituzioni politiche, economiche, giuridiche che, in nome del progresso, hanno fatto piazza pulita della tradizione; sostituita da quella cultura globale che si esprime nella società di massa, e che ha lentamente soffocato ogni cultura particolare – lingue comprese, beninteso.

Il suo è un teatro contro l’oppressione, a favore del dialogo; un teatro che per questo si vede come erede dei grandi tragici greci: un teatro politico perché interpella la polis. In questo senso va interpretato quel mirabolante passaggio del Manifesto per un nuovo teatro, in cui Pasolini propone che i fascisti con meno di venticinque anni possano godere a teatro di ingresso gratuito: sono loro che dovrebbero riempire le sale, perché è con loro che bisogna confrontarsi, aprire un dialogo. Perché il dialogo, che è già dialettica, è proprio la negazione in termini dell’imposizione di un discorso egemonico su uno minoritario. La risposta alla violenza del fascismo sta dunque nella pratica teatrale in sé, come forma del confronto; e non tanto nei contenuti che trasmette. L’affermazione di un contenuto come dogma inquestionabile è invece sempre espressione di una tendenza fascisticizzante: sia che quei contenuti vengano da destra, sia che vengano da sinistra, sia che siano de-ideologicizzati, come accade nella società del consumo. Insomma, allo scontro di dogmatismi si dovrebbe sostituire una dialettica dei saperi, che presuppone un incontro reale, sincero.

Il teatro ha il vantaggio di potersi appellare alla sua funzione aggregativa, con la possibilità di salvare forse ancora qualcosa della nostra umanità: il rapporto con il mondo, con il creato, come manifestazione di quel Dio che Pasolini identifica con il sacro. Cosa che la religione ormai fatica a fare, visto che è diventata quella che è; e cioè un’altra forma di potere totalizzante e dogmatico. Il sacro va dunque cercato da un’altra parte: nel mito, sul piano culturale; nel sottoproletariato, sul piano sociale. Il mito permetterebbe di sottrarre la cultura alla logica del progresso a ogni costo, e restituirla al mistero delle sue origini; il sottoproletariato dovrebbe invece costituire quella classe degli esclusi non ancora assorbiti dalla cultura di massa. Questa, almeno, la tesi di Pier Paolo Pilade. Il problema è che sia il mito, sia il sottoproletariato, alla fine degli anni ’60, hanno forse già esaurito le loro antiche funzioni. Entrambi hanno mutato di segno, perdendo la loro carica rivoluzionaria, come Erinni bonificate in Eumenidi: il mito è diventato “mito del successo”, e il proletariato sta assumendo le sembianze della borghesia. Pasolini lo sa, ma non può fare per questo a meno di cercare disperatamente quell’umano, quell’umanità nella sua condizione primigenia, nei corpi e nelle parole di una società in via di estinzione, in un estremo tentativo di resistere alla violenza del progresso. Attraverso una proposta che, come la lingua in cui si esprime, non potrà non essere arcaica, umile, minoritaria.

Per saperne di più

Il teatro di Pasolini si trova completo nell’edizione dei Meridiani Mondadori curata da Walter Siti, che è un piccolo tesoro; a parte, andrebbe letto ovviamente anche il Manifesto per un nuovo teatro (lo si trova tranquillamente in rete). Selezionare una bibliografia su Pasolini è un’utopia; per cui vi segnalo un libro non su Pasolini, ma in cui Silvia Gussoni ha scritto pagine interessantissime su di lui: Non esisto dunque sono. Incontri immemoriali e drammi inediti di Carmelo Bene, pubblicato l’anno scorso da Franco Angeli. E poi un’insospettabile mini-intervista di Pippo Baudo a PPP del marzo 1975, nella mitica trasmissione RAI Spaccaquindici (per la cui segnalazione devo ringraziare Alberto Saibene, attraverso le altrettanto mitiche Letterine quotidiane di Stefano Mirti). Infine, per chi volesse curiosare, qui il link alla pagina web del Teatri Stabil Furlan.

Leggi anche:

Davide Carnevali, Pasolini: un teatro scomodo

Davide Carnevali | Creonte e la tragedia della politica

Davide Carnevali | Il primo Sosia

Davide Carnevali | Il Ricco Trump e il Povero Zelensky

Davide Carnevali | Amleto: lo schermo e lo specchio

Davide Carnevali | Il dottor Faust al 1° maggio

Davide Carnevali | Orlando decentrato e Angelica furiosa

Davide Carnevali | Alla guerra in nome di Godot

Davide Carnevali | Medea: un caso di cronaca nera

Davide Carnevali | Goldoni dalla villeggiatura alla fashion week

Davide Carnevali | Ibsen: amici e nemici del popolo

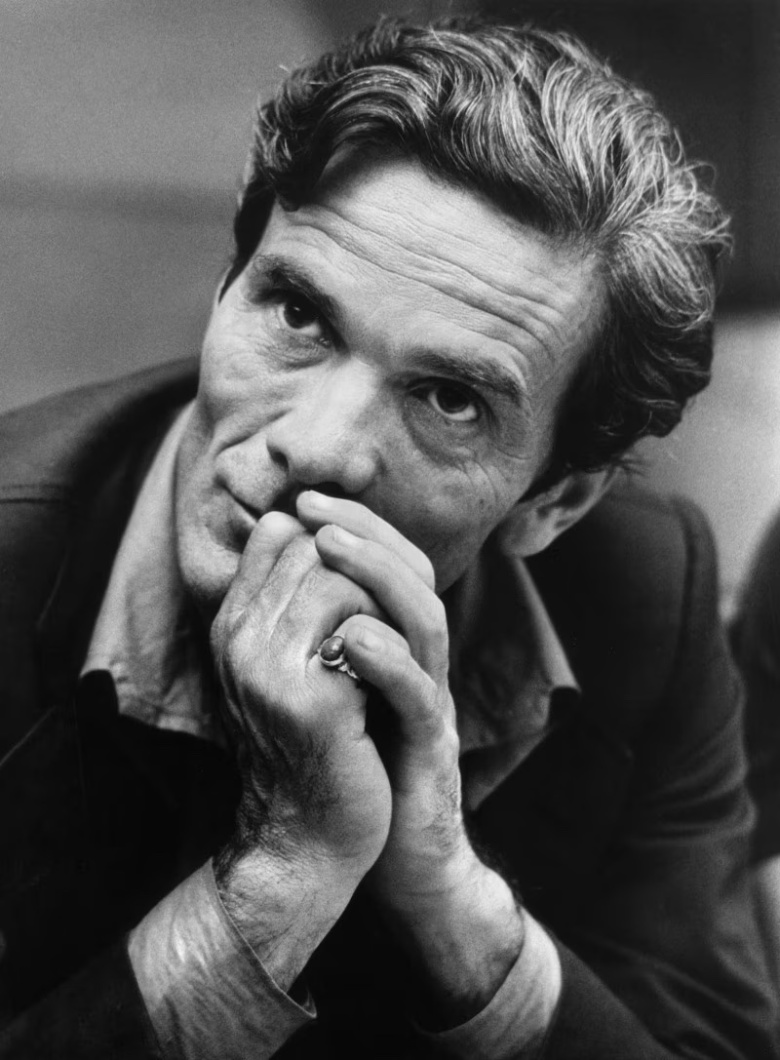

In copertina, opera © Christiane Spangsberg.