Il giro dei mondi in 111 tappe

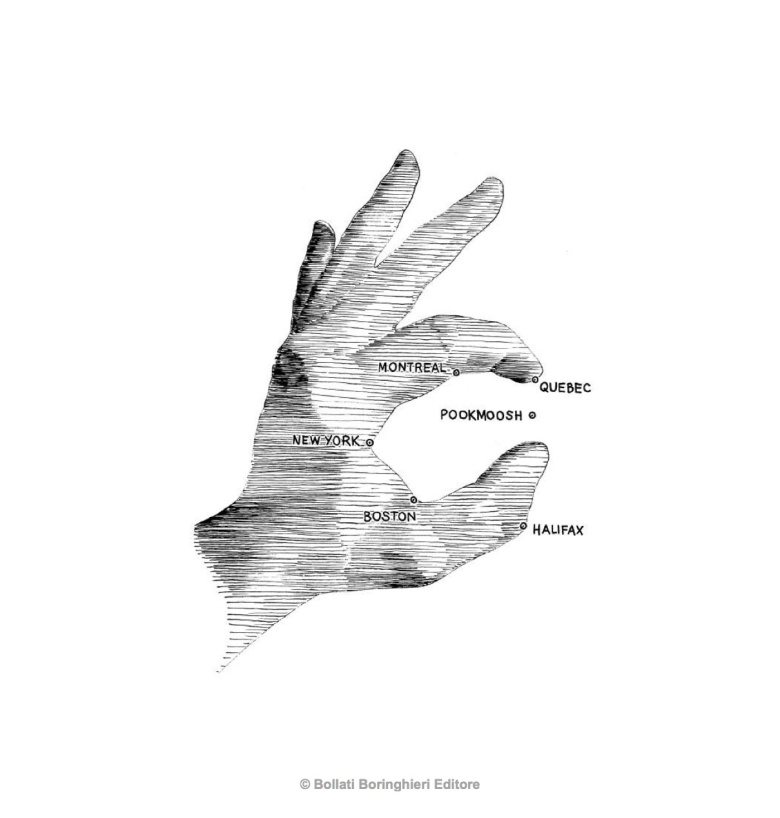

“Autunno 1761, il colono del New England Gamaliel Smethurst è prigioniero dei Mi’kmaq di Pokemouche, nel New Brunswick canadese.” Inizia così uno degli innumerevoli racconti di vita vissuta di Terre che non sono la mia, dove seguiamo Smethurst andare a nord per scambiare coperte, pentole e sale in cambio di pesce e pellicce, passiamo attraverso un attacco dei corsari francesi al vascello su cui si trova e seguiamo le sue peripezie per tornare a Fort Cumberland. A un certo punto si trova con il capo dei Mi’kmac, Aikon Aushabuc, che per spiegargli la situazione geopolitica della zona, usa la propria mano come una mappa, sistemando città fra polpastrelli e pieghe della pelle. “La mappa di Aushabuc, forse la più effimera di tutte le mappe, riporta la cartografia alla sua remota origine gestuale: indicare, mimare un movimento.”

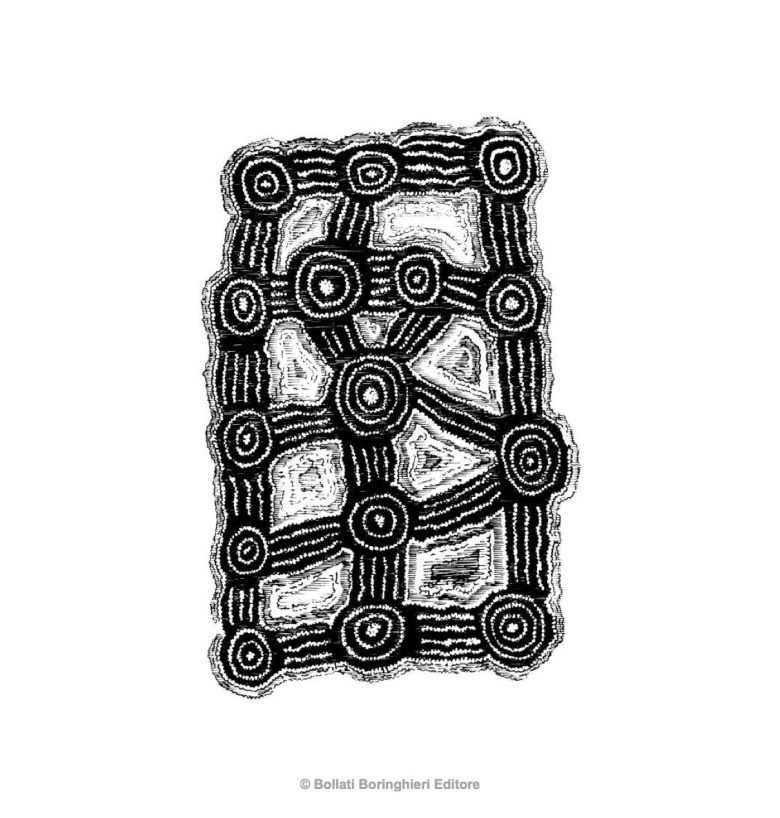

Uscito nel maggio 2025 per Bollati Boringhieri, Terre che non sono la mia. Una controgeografia in 111 mappe, di Matteo Meschiari, è uno di quei libri che fatica a stare all’interno di classificazioni di genere. Un saggio scientifico che ha la potenza di un romanzo, una raccolta di mappe dal pleistocene all’oggi, tutte ridisegnate magistralmente da Michele Napoli, una serie di storie straordinarie di vita vissuta, un viaggio nel tempo intorno alla terra. Può essere utile, prima di iniziarne il cammino, tenere presente quello che Meschiari dice a proposito della lettura del fegato presso diversi popoli: richiede non solo uno sforzo di immaginazione, ma anche un atto di umiltà nei confronti della nostra idea di verità scientifica: “il nostro esclusivismo culturale ci impedisce forse di vedere un’affinità tra un navigatore satellitare e un organo caldo uscito dal corpo di un animale, ma la preistoria attuale del nostro bisogno mai esaurito di orientarci tra i mondi ci accompagnerà per sempre, qualunque sia lo strumento, il punto di partenza, la destinazione.” Potremmo usare per Terre che non sono la mia quello che diceva Giorgio Manganelli di Il Milione nella prefazione di un’edizione del 1980: “… sembra sfuggirci di mano, è un libro irrequieto e instabile, un libro errabondo come fosse favola, sebbene sia fedele trascrizione di una vita impossibile ma reale.”

Nella premessa Meschiari accenna all’ontological turn, “un cambiamento radicale nel modo di pensare le relazioni tra tutti gli esseri viventi e tra questi e il mondo non-vivente. Il motore di questa svolta si chiama prospettivismo, e l’idea è che non esistono innumerevoli rappresentazioni diverse di un unico mondo ma innumerevoli mondi diversi, ciascuno dei quali si fonda sulla prospettiva unica e irripetibile dell’essere che lo percepisce. (…) Tu sei altro da me, ma forse tu vedi me come io vedo te, dunque devo fare attenzione a come ti guardo e a come penso che mi guardi e pensi.” È anche un modo per aggirare la nostra mania antropocentrica e intuire una realtà molto più complessa in cui noi Sapiens siamo solo una delle parti in causa.

Anche su queste basi si fonda l’idea di una controgeografia impegnata a decolonizzare l’immaginario che sta alla base della geografia occidentale ufficiale. Citando Bachelard, Meschiari nota come “il metodo scientifico si fonda su un deliberato e sistematico lavoro di epurazione del pensiero dall’immaginazione”, ed evocando Élisée Reclus ribadisce che “la geografia senza immaginazione, senza quote invisibili, senza desideri e sogni non solo è un’appendice strumentale del business as usual capitalista, ma è la rinuncia di sé come potenza cognitiva dell’umano.” Controgeografia come resistenza contro il controllo della memoria, per dare voce ai marginali. “Le mappe ufficiali sono espressioni dell’immaginario imperialista, le contro-mappe sono spazi di elaborazione di un immaginario alternativo.”

Seguiamo uno dei personaggi di Terre: “costretto a lasciare Pavia divenuta Ghibellina, Opicino de Canistris, nato nel 1296, ecclesiastico, scrittore visionario, ripara a Genova che, come Venezia, è città di marinai-cartografi. Lì vede mappe nautiche e portolani e, per guadagnarsi da vivere, impara l’arte della miniatura. (…) Immerso nel mondo fantastico e sperimentale dell’allegoresi medievale, forse malato schizofrenico, Opicino compone opere uniche nel loro genere, (…) quella che ricorre più spesso è la mappa antropomorfa del Mediterraneo, dove con sguardo apofenico e giocando sull’inversione figura/sfondo, Opicino vede nei trattati geografici, ora del mare ora della terra, delle figure umane mostruose. (…) Negli stessi anni in cui la matematica araba e il pragmatismo mercantile delle republiche marinare gettavano le basi della cartografia moderna, queste mappe fantastiche sembrano guardare indietro, verso tutto ciò che la scienza avrebbe gettato a mare come zavorra, (…) ma le mappe di Opicino sono molto altro: sempre aperte a un riorientamento gestaltico, sono oggetti multistabili generatori di immaginario, sono apparecchi di cattura dell’invisibile. Proprio questo le rende contemporanee a Homo anthropocenicus e al suo bisogno di riorientarsi.” Espressione di quello che Claude Lévi-Strauss chiamava “pensiero selvaggio”.

L’origine profonda di mappare il mondo è sepolta nella mente dei cacciatori-raccoglitori arcaici che non solo leggevano e memorizzavano segni e tracce nel paesaggio, ma immaginavano e desideravano animali lontani e luoghi invisibili. Parlando degli Inuit, Meschiari dice che “la lettura della Terra è per i nativi una strategia integrata che investe saperi cinegetici, tradizioni orali, memoria storica, pensiero magico, competenze ecologiche, topologie toponimiche e, soprattutto, pratiche emozionali e affettive.” Gli Inuit hanno una relazione intima con la Terra, considerano il territorio una questione “personale” che non può essere confidata, ognuno possiede una mappa mentale altamente elaborata infinitamente più complessa delle mappe moderne occidentali. Un sapere che non va imitato, ma “quello che invece dobbiamo apprendere dai saperi indigeni è il come, come rinarrare la Terra, come la Territà dei nativi sia portatrice di indicazioni e attitudini pratiche, simboliche e spirituali che dicono come affrontare il presente e il futuro in prospettiva possibilista e non distopica, adattiva resistente e non apocalittica e rassegnata.”

La miniaturizzazione del cosmo in un micropaesaggio artificiale è l’essenza stessa di ogni mappa. La mappa non solo organizza un mondo, ma ci presenta una geografia potenziale che ha una forza generativa e ci proietta verso un ignoto che potrà essere riempito dall’immaginazione. In questo senso “il cartografo fa sempre Worldbuilding: vedendo un mondo, ne inventa molti.” La geografia ha una dimensione onirica che porta a una dimensione inconscia e emotiva in cui lo spazio si allarga e acquista altre dimensioni. E mentre noi occidentali vorremmo conoscere con esattezza assoluta la nostra posizione nel mondo, qui e adesso, la mappa-racconto, la mappa-rito, la mappa-preghiera servono a raggiungere un altrove.

Una delle prime impressioni che ho avuto è di avere fra le mani un libro di viaggi straordinari, di quelli che permangono nel tempo e stanno accanto a grandi classici come Il Milione, Il libro di Ruggero, I viaggi di Gulliver. Ci si può aspettare fra dieci, venti, cinquant’anni di trovare edizioni popolari delle “Terre” in mano a ragazzi in spiaggia sotto l’ombrellone. Ci sono sapori che si incontrano in Le città invisibili di Calvino, Memorie di un viaggiatore spaziale di Lem e Il giro del mondo in 80 giorni di Verne, ma la meraviglia che si prova nello scorrere le innumerevoli storie delle Terre ha un sapore più intenso perché non viene dalla capacità immaginifica di un autore ma dalla capacità di raccontare storie vere e farle fiorire. Qui l’esperimento che Meschiari ha iniziato con Artico Nero (Exorma, 2016), dove alle storie vere ha voluto accostare storie immaginate per rendere la verità ancora più intensa, raggiunge un climax invisibile.

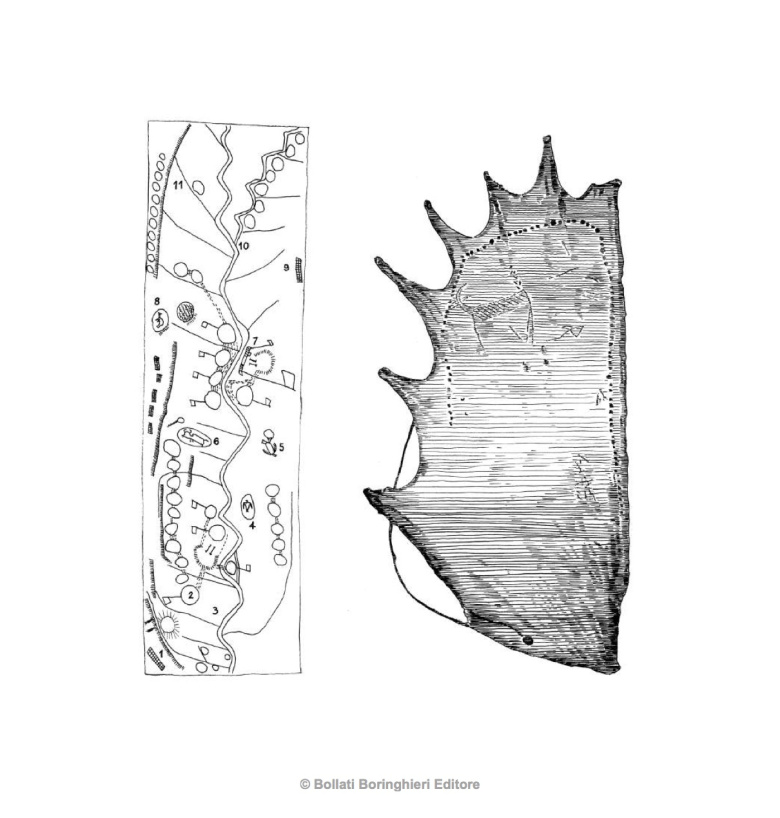

Nel grande Atlante di Terre troviamo solo storie vere, intense ed emozionanti, come quella di Sacagawea, una quattordicenne appartenente al gruppo Lemi Shoshoni dei territori attraversati dal fiume Columbia in Nord America, che ai primi dell’Ottocento incide una misteriosa mappa su di un corno d’alce. Basta questo gesto per dare cibo all’immaginazione e far muovere il nostro miglior strumento di sopravvivenza e vita verso altre possibilità, lasciandoci indietro quel sapore apocalittico tanto caro a chi ha radici cristiane e sconosciuto agli altri, che non conoscendo la dottrina della fine dei tempi, ci mostrano una realtà in costante trasformazione in cui le piccole disavventure di Homo Sapiens non sono sufficienti a far crollare i mondi.