L'identità dell'Ucraina bellica

Nel 1961 Aldo Moro si faceva immortalare al mare con la figlia in giacca e cravatta e dichiarava che, da rappresentante del popolo, era in dovere, persino in spiaggia, di indossare il vestito. Nel 2025 Donald Trump posa in costume, cocktail-munito, su una sdraio a bordo piscina nel noto video dedicato ai destini di Gaza prodotto dall’intelligenza artificiale. Osservare che nel tempo sia cambiato il modo di comunicare e fare politica è come constatare che l’acqua bolle perché si riscalda. Ma se tutto, come è ovvio, è cambiato, qualcosa, forse, non lo è: per esempio il fatto che conosciamo e definiamo il mondo attraverso i discorsi che se ne fanno.

Siamo entrati in contatto con la guerra del Golfo (la prima) grazie a quelle immagini sgranate attraversate da traiettorie verdognole trasmesse dai telegiornali di tutto il mondo. Somigliavano a frame di videogiochi anni ‘80 ed erano un pugno allo stomaco proprio perché nulla avevano a che spartire con ragazzini con joystick in mano. A distanza di anni, abbiamo assistito increduli alle Torri Gemelle che, prima di sgretolarsi sotto ai nostri occhi, esalavano con una nube di fumo fungiforme non troppo dissimile da quella emanata dalle bombe atomiche sganciate durante la Seconda guerra mondiale. E, nel tempo, siamo stati convocati di fronte agli schermi ad assistere alle inquadrature trasmesse da droni collegate all’arresto di Saddam Hussein o all’uccisione di Osama Bin Laden. Sempre attraverso racconti mediali abbiamo compreso cosa fosse l’Ucraina, paese che solo qualche anno fa in pochi avrebbero saputo piazzare correttamente su una carta geografica e di cui invece oggi conosciamo discretamente città e relativi quartieri, piatti tipici, patrimonio monumentale, cantanti, attori, atleti, rappresentanti politici, risorse economiche. Abbiamo imparato a conoscerla e anche ad amarla, criticarla, compiangerla, discuterla.

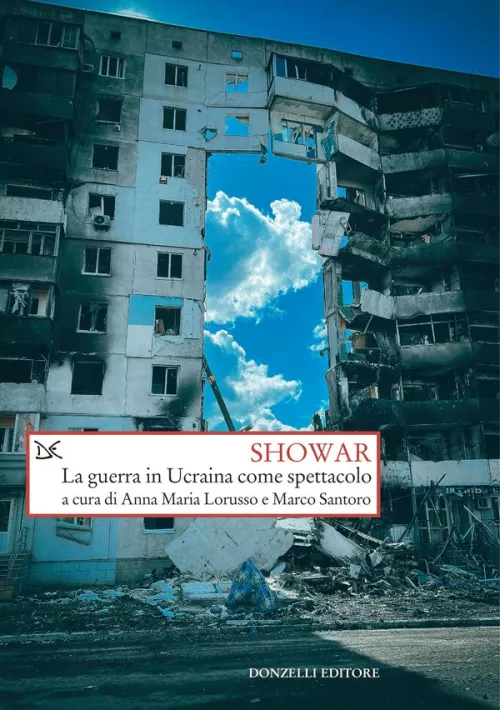

Alla ricostruzione dell’identità dell’Ucraina bellica è dedicato Showar (a cura di Anna Maria Lorusso e Marco Santoro, pubblicato di recente da Donzelli, pp. 240), che già dal titolo, con mirabile crasi, proietta il lettore in quella che è al contempo una constatazione (la guerra come spettacolo) e un proclama teorico (la guerra come costruzione discorsiva). L’assunto fondamentale che motiva la lettura culturalista del conflitto di cui parlano i curatori nell’introduzione al volume è semplice quanto radicale: non c’è prima la realtà dell’Ucraina che viene successivamente riportata e raccontata (dai movimenti politici, dai media, dalla gente comune), ma piuttosto è vero il contrario: ci sono discorsi che circolano e che, circolando, costruiscono l’identità di quel territorio. E in effetti, negli ultimi tre anni, i media hanno funzionato come un mixer: hanno frullato, scomposto e ricomposto pezzi della musica, delle arti, dello sport ucraini, facendoli diventare storia e rendendoli tratti caratterizzanti di quel popolo.

Come tutte le identità, anche quella ucraina si è prodotta innanzitutto in termini differenziali. A partire dal suo leader (ben messo a fuoco nel contributo di Lorusso) costantemente impegnato tanto nei tratti espressivi, quanto in quelli semantici a ribadire le differenze rispetto al modo di fare tipico di altri capi di governo: la sua t-shirt molto poco ufficiale, il suo immortalarsi in selfie in compagnia degli amici-ministri in luoghi aperti e iperriconoscibili, il suo dipingere scenari con un linguaggio semplice in cui il bene e il male sono sempre chiaramente individuati ne fanno al contempo una persona normale e un eroe. Da un lato infatti Zelensky è un uomo medio, cui forse potrebbero applicarsi molte delle considerazioni che Umberto Eco faceva su Mike Bongiorno nella sua Fenomenologia, dall’altro è un eroe vintage, tradizionale, molto distante dai moderni rough hero, protagonisti di racconti sfaccettati, complessi, in cui bontà e cattiveria sono compresenti. Lui è – o quanto meno si dipinge come – l’eroe buono delle favole e, proprio per questo, lascia presagire un prossimo happy end in suo favore. Aiutato dalla sua ipercompetenza audiovisiva, chiamata talvolta a sopperire alla sua ipocompetenza politica, il leader ucraino si configura come un eroe intermediale (l’etichetta è quella con cui Gianfranco Marrone ha descritto il Commissario Montalbano) che si costruisce e si nutre rimbalzando di media in meda – tv, social, radio, stampa, cinema, letteratura sempre pronti a rilanciarlo. Persino quando la sua immagine sembra prossima al tracollo – come nel caso del recente scontro con Trump nello Studio Ovale –, Zelensky riesce a ribaltare il senso della sconfitta – di modo che con un effetto-rinculo l’apparente mortificazione si è tramutata in forza centripeta che ha compattato l’Europa al suo fianco. Da questo frullatore mediale, emerge il ritratto di un paese piccolo ma coeso, tenace e volitivo, basato su un sentire comune e opposto alla Russia, gigante e frammentata, diretta da un capo autoritario che proclama ordini passivamente assunti e per questo destinata alla sconfitta.

Accade che in questa guerra spettacolarizzata le comunicazioni ufficiali transitino attraverso X (con il ministro Fedorov che chiede a Musk di fornire all’Ucraina le stazioni di Starlink e cinguettii affermativi di risposta da parte del magnate dei satelliti), che i proclami siano affidati a Tik Tok e che con una straordinaria traduzione in neolingua le guerre diventino “operazioni speciali”. Accade che realtà e finzione implodano l’una sull’altra, fino a cortocircuitare. Non è una novità. Già il cinico Frank Underwood, protagonista di House of Cards – fortunata serie tv che, ricordiamo, raccontava dell’ascesa a Presidente USA di un politico ambizioso e privo di scrupoli –, possedeva un account dell’allora Twitter da cui aveva fatto pubblico endorsement a Hilary Clinton nella campagna per le presidenziali americane del 2016. E poco dopo le prime elezioni di Trump, The Sun titolava “Is Melania Trump taking fashion tips from House Of Cards? Seven times the First Lady dressed like Claire Underwood [la first lady finzionale]”. Ma adesso siamo andati oltre. In Ucraina c’è un Presidente che proviene dal mondo televisivo e vince le elezioni con un partito – Servant of the people – che porta il nome di quello con cui il suo personaggio sale al potere nella omonima serie tv che lo ha consacrato alla fama. In questa vertigine ipermediale si inserisce anche il mondo cinematografico (analizzato nel libro da Demaria) che ben prima del 2022 metteva già in scena una guerra con la Russia e che è stato a posteriori riconvocato da riviste e programmi informativi occidentali per risignificare il presente, spiegarlo e contestualizzarlo. Di modo che la realissima guerra attuale diventa parte di una più complessa narrazione, con finzionalissimi prequel e sequel cinematografici che la incorniciano e le conferiscono senso.

Non dissimile il meccanismo che si è dispiegato in ambito sportivo (ne parlano in Showar Brizzi e Sbetti), se si considera che negli ultimi anni abbiamo assistito a richieste ufficiali di esclusione dalle competizioni di squadre russe e a figure di atleti che sono divenuti patrioti e testimonial di guerra. E lo stesso dicasi per la scena musicale, raccontata da Spaziante, con l’Eurovision Song Contest che per anni si è trovato al centro di tensioni e attriti, con polemiche, mosse e contromosse che i due paesi oggi belligeranti hanno messo in campo nella scelta di artisti, di brani, di lingue e testi delle canzoni in gara. Fino al 2022, anno in cui per nulla imprevedibilmente la vittoria è andata all’Ucraina. L’Eurovision Song Contest è divenuto così terreno di scontro tra lobby, arena per l’esercizio di un soft power – neanche troppo soft – in cui le parti coinvolte hanno trasferito inquietudini politiche e concezioni ideologiche. Come accade – per inciso – in questi giorni con il caso Tommy Cash, che concorrerà per l’Estonia con il suo contestatissimo Espresso macchiato, già divenuto tormentone nostrano, ma reo, a detta di alcuni esponenti leghisti, di ledere l’immagine dell’Italia e dell’italianità. Spostando il conflitto dal campo di battaglia ad altri tipi di arene – musicali o sportive – emerge allora quella che Foucault avrebbe chiamato una “storia a pendenza lieve”, in cui la guerra diviene esito di sedimentate tensioni già esplose anche in altre serie discorsive. La stessa nascita di un cinema ucraino, di una musica ucraina, di squadre sportive ucraine si configura come azione politica, atto rivendicativo di un’identità autonoma.

A questo quadro non si sottrae il discorso artistico, cartina di tornasole di più ampie dinamiche politico-identitarie (argomento cui è dedicato il saggio di Tartarini). Dai musei ucraini, vuoti e privi di opere, rimasti aperti anche nelle primissime fasi di guerra, lì pronti a indicare il vuoto che l’attività bellica aveva creato, alle operazioni iconoclaste o trasformative di ex personalità di spicco divenute immagini di ingombranti usurpatori da rinnegare. Fino alla salvaguardia del patrimonio monumentale, promossa grazie a gigantesche montagne di sacchi di sabbia posti a coprire le statue per difenderle da potenziali bombardamenti e divenute opere d’arte a loro volta: improvvisati impacchettamenti à la Christo e Jeanne-Claude rivelatisi efficaci non solo nel significare la guerra ma anche nel riattivare la monumentalità delle statue coperte e normalmente neutralizzate alla vista dall’abitudine. Efficace caso di nascondimento che produce ipervisibilità.

Questa guerra ci ha abituato non tanto al potere dell’immagine – con questo avevamo familiarizzato già da tempo – quanto piuttosto alle modulazioni dei regimi di visibilità. È stato importante nascondere – le statue, o le vittime di guerra in alcuni casi – ma anche svelare, per esempio attraverso i droni (cui è dedicato il contributo di Bonazzi), ciò che l’occhio umano non era in grado di cogliere: una visione zenitale albertiana, a campo largo e onnipotente, si è preoccupata di riportare l’immensa complessità di un territorio, cancellando contemporaneamente dall’orizzonte di esistenza ciò che era tagliato fuori dell’inquadratura. Il drone che tutto può mostrare senza necessariamente essere visto produce un effetto panottico e rende tangibile quella asimmetria degli sguardi che, secondo Foucault, è fonte di potere: è divenuto virale il fotogramma di un soldato russo che implorava un drone di risparmiarlo. Ai programmi televisivi l’onere e l’onore di rendere visibile la guerra attraverso plastici, cartonati o altri stratagemmi che più che concretizzarla ne hanno spesso favorito, secondo Cosenza, la derealizzazione. Agli esperti chiamati a più voci dai media a svelare cosa ci fosse dietro le apparenze (Papale e Solaroli), si sono contrapposte le solite visioni complottiste, pronte ad additare ovunque realtà farlocche e menzognere. Queste dinamiche le conoscevamo già bene, ci sguazzavamo dentro già dalla guerra precedente – la pandemia – richiamata non a caso in più punti del libro. I virologi di chiara fama sono tornati nell’anonimato, sostituiti da ucrainologi e russofili fino a poco prima sconosciuti (Santoro); i complotti sono traslati dalle multinazionali del farmaco agli oligarchi; i soldati hanno rimpiazzato il personale sanitario nel ruolo di eroe. La guerra trae il suo significato anche da tutto ciò che l’ha preceduta e da ciò che quotidianamente le accade intorno. Dal Covid all’Ucraina, da Gaza ai dazi è un susseguirsi di scenari bellici. E Showar allora non è un libro sull’Ucraina, ma un volume che sintetizza in modo scorrevole e mai banale scenari di portata ben più ampia.