Femminista, la rivoluzione più lunga

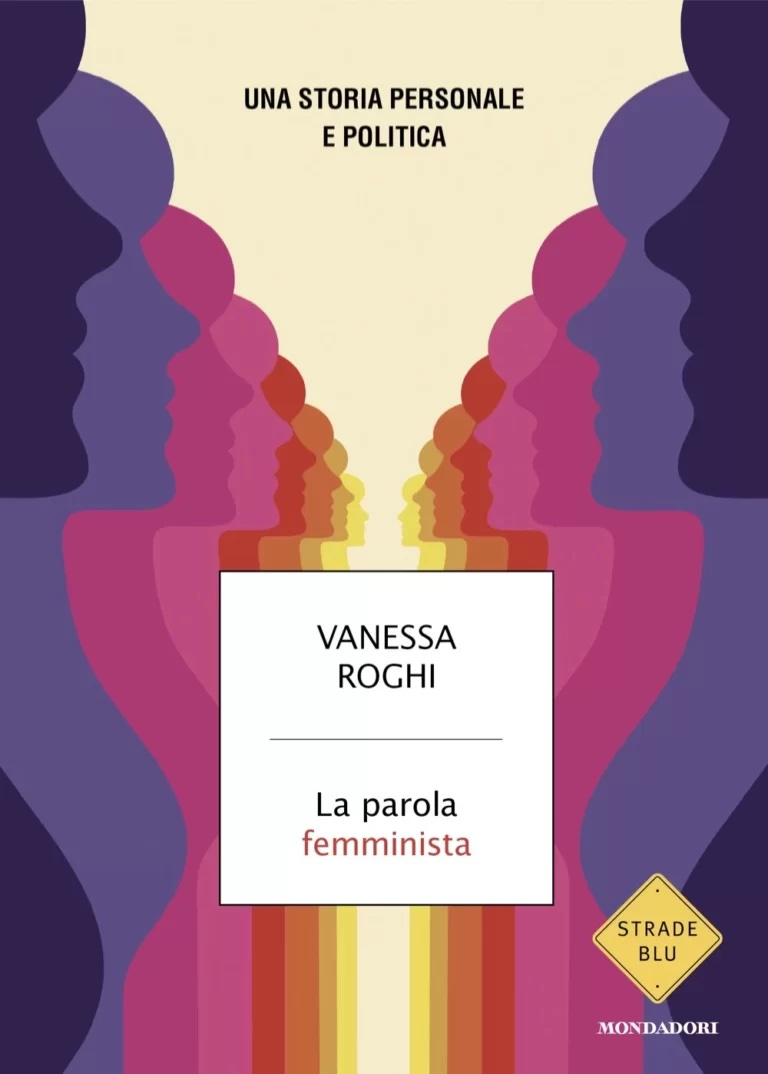

Il libro si intitola La parola femminista, ed è di Vanessa Roghi.

In copertina c’è un’illustrazione che a prima vista passa inosservata, ma se poi ti fermi a guardarla è proprio quella giusta: la mano, che si riconosce dai colori accesi e dalle forme maiuscole, è di Olimpia Zagnoli. Ci sono due profili di femmina identici che si guardano, e poi una specie di regresso all’infinito (così sembra), in cui i due profili si moltiplicano mentre rimpiccioliscono verso il punto di fuga e a ogni scatto di dimensione cambiano colore. L’illustrazione si lega bene al contenuto del libro perché l’autrice, come dice il sottotitolo, scrive (parafrasando un noto slogan femminista) Una storia personale e politica, nella quale a un certo punto, e questo accade piacevolmente, i profili si confondono e le voci (quasi tutte femminili) si sommano: così la biografia di Roghi è disciolta in un magma polifonico fatto di ragionamenti, interviste, citazioni, episodi della «rivoluzione più lunga» che sia mai esistita, come ha scritto Juliet Mitchell del femminismo.

Nell’Avvertenza si dice chiaramente che cosa il libro non è – non è «un libro che propone una teoria sulla storia del femminismo» e non è «un libro in cui si riconoscerà chi la parola femminista ce l’ha sempre avuta in mente» – e da questi “non è” discende alla prova dei fatti ciò che il libro è.

È la risposta complessa a una domanda che rappresenta l’esordio del ragionamento, e cioè: “quando hai scoperto la parola femminista?”. Tra i brevi capitoli in cui è organizzato il libro, uno di quelli iniziali colleziona una serie di risposte a questa domanda da parte di tante persone di età diverse, intervistate dall’autrice. L’operazione più interessante però, a mio avviso, viene dopo, quando l’intero sviluppo del discorso diventa una risposta personale, e insieme politica, alla stessa questione (“quando hai scoperto la parola femminista?”, ma potremmo aggiungere: “e dopo la scoperta quale posto ha avuto questa parola nella tua vita?”). Per dare la sua versione dei fatti, Vanessa Roghi racconta di sé, del rapporto con sua madre, delle sue letture di bambina, delle visioni di adolescente, di una violenza subita, del sesso, dell’amore, della famiglia, della maternità nonostante l’accademia, ma mentre si ausculta – allo scopo di vedere quali stagioni ha vissuto fin qui il femminismo, nella sua vita – intanto si guarda intorno, e ci fa assistere a una maturazione parallela, che è quella dei movimenti femministi, del loro ritmo e della loro natura intanto che avanza la Storia.

Questa scelta compositiva è importante perché rispecchia due dimensioni del femminismo stesso, così come vengono raccontate nel libro: la prima è l’insistenza sulla centralità del corpo vivente, di cui la maturazione è un ambito fondamentale; la seconda è la dimensione del «partire da sé», così come l’ha definito Michela Murgia in God Save the Queer, che è stata per il femminismo una pratica decisiva, capace di fondare un movimento di pensiero e azione distinto da quello della tradizione patriarcale, che ha invece sistematicamente rimosso il “punto di vista” di chi parla, portando la sua opinione, quando autorevole, allo stadio della “verità”.

La modalità di racconto della storia femminista scelta dall’autrice, poi, produce un effetto preciso in chi legge: spingerci a chiedersi la stessa cosa, a guardarci indietro o dentro per capire, quand’è che “la parola femminista” è entrata nel nostro vocabolario, e come, e se ha spostato qualcosa che cos’ha spostato.

Date le premesse è evidente che sarebbe irrispettoso prendere il libro e cercare di leggerlo per spremere una storia del femminismo o peggio una teoria (una visione complessiva) di questa storia; quindi, per le righe che rimangono, la recensione si limiterà a elencare alcuni snodi per cui vale la pena di leggere le pagine di La parola femminista: corrispondono a dei momenti di luce, a domande senza risposta, a certi addensamenti di senso che richiedono al lettore di restare sull’argomento una volta chiuso il libro (che poi forse è uno dei desideri di chiunque scriva un libro).

Il primo snodo riguarda il respiro del movimento femminista, la sua aspirazione più larga, al di là dell’assunto per cui il femminismo è in genere la lotta contro il dominio del maschio.

Con le parole di bell hooks, Vanessa Roghi ci accompagna a vedere che “l’altra (l’altro) va considerata come portatrice di diversità”. Più che opporre semplicemente un maschile a un femminile, si sta dicendo che la differenza di genere tra uomini e donne, se la si usa come primordiale grimaldello per forzare la realtà così come la conosciamo, diventa l’occasione per vedere anche altre differenze, magari per desiderare di abbracciarle tutte. In questo senso lo sguardo femminista è di per sé «intersezionale», cioè incoraggia sempre una condivisione di ogni altra lotta contro una repressione così sistemica, così incollata alla società e al nostro modo di vedere le cose, da essere oramai invisibile.

Sulla base di questo meccanismo si supera in maniera naturale il binarismo di genere al quale sembra legato il femminismo: “femmina” diventa una parola larga, una parola-madre, capace di alludere più in generale al diverso. Dentro ci può trovare cittadinanza chiunque desideri considerare altri modi possibili per vivere in comunità, o addirittura per stare al mondo. Nella storia del femminismo questa apertura assume certe volte l’aspetto di una durezza: l’“autocoscienza”, che per Hegel era uno stadio di sviluppo dello spirito, qui diventa una pratica per rimettere in discussione con severità ogni acquisizione teorica, ripartendo dal proprio sentire, dal proprio bisogno, rimuovendo in maniera sistematica quelle strutture di pensiero che riconducono le necessità e il loro contenimento a uno schematismo politico e sociale basato sul dominio del padre.

Uno snodo luminoso numero due riguarda quella che io, durante la lettura, ho sentito come una terzina di immagini, tutte in qualche modo legate a una delle grandi coprotagoniste di queste pagine, cioè Carla Lonzi, intellettuale, storica dell’arte, insegnante.

La prima figura è quella di un gruppo di persone che avanzano compatte, perché Roghi ribadisce in più occasioni, che «essere femministe significava esserlo insieme». La seconda viene da Taci, anzi parla e dà anche il titolo a uno dei capitoli del libro: «Così sono arrivata al femminismo che è stata la mia festa», scrive Lonzi. La terza istantanea invece si trova nel Manifesto di rivolta femminile, un documento pubblicato nel 1970 dal gruppo omonimo Rivolta femminile: «Vogliamo essere all’altezza di un universo senza risposte». La terzina di immagini, in un ipotetico montaggio, mostra quindi un insieme di donne che vanno insieme ad una festa, perché forse solo stando insieme, esplorando con curiosità e coraggio le proprie differenze, si può essere capaci di vivere sotto un cielo che non fornisce certezze.

Quando gli individui si pensano come tali è più facile per loro accettare che la società si possa organizzare in presunto accordo con la natura in una maniera geometrica, ma per chi pratica un pensiero della differenza una simile rappresentazione è semplicemente inverosimile: quella che siamo abituati a chiamare “natura” è in realtà un insieme sconfinato di eccezioni alla regola.

La natura non dà risposte, né esatte né inesatte, è una nuvola caotica e instabile in continua evoluzione. Questa incertezza può fare paura, ma può anche essere una ragione di gioia, perché dentro vi è nascosto un sentimento di liberazione: se non esistono punti fermi, la realtà si può ridefinire in base ai bisogni, si può riformare continuamente.

Vanessa Roghi torna più volte su un argomento interessante messo in luce dalle pratiche e dalle voci femministe, cioè la sopravvalutazione dell’uguaglianza. Il valore dell’uguaglianza, infatti, è stato impugnato più volte dal patriarcato e dal femminismo neoliberista per idealizzare una società in cui “le donne sono come gli uomini”, ma invece non è proprio così, anzi: l’ambizione dei movimenti femministi non può essere quella di sostituire la classe dominante maschile, dire che è necessario istituire pari opportunità e pari salari per uomini e donne non significa ambire a una identità tra i generi, e neppure ritenerla possibile. L’«universo senza risposte» è una rappresentazione potentissima di un altro modello, un modello in cui il modello non c’è: così come il pensiero femminile è un pensiero della diversità, al patriarcato si rimprovera di essere un pensiero dell’identità che riconduce ogni alternativa al proprio disegno. Ma che sia azzurro o rosa un universo che promette di avere sempre le risposte ha qualcosa di posticcio e falso, nasconde nel cielo liquido una gerarchia di marmo – quella, appunto, che ha disegnato le risposte fingendo poi che venissero da madre natura.

Una terza zona d’interesse del libro riguarda il versante dell’educazione, che poi è una materia cara all’autrice, nonché uno dei suoi principali oggetti di studio al di fuori di questo libro.

Che cosa si può fare a scuola per diffondere il pensiero della differenza? In quale modo il femminismo passa per l’insegnamento primario, per i libri? Anche qui le risposte che emergono sono plurali. Vanessa Roghi racconta, per esempio, dell’impatto che hanno avuto sulla lei bambina i libri della casa editrice di Milano: «Edizioni dalla parte delle bambine». In questi volumi si ridisegnavano i confini del genere attraverso la letteratura d’infanzia. Per educare ad altri punti di vista è fondamentale la disponibilità di educatori e insegnanti a usare alcune forme preesistenti per ridisegnarle, è fondamentale, per esempio, la funzione delle fiabe, prenderle e riraccontarle senza paura di tradirle o stravolgerle. Gianni Rodari è stato un maestro assoluto in quest’arte del ridisegno, dell’accompagnare con dolcezza a mettere in dubbio: «che la rieducazione continua dell’adulto sia la premessa di ogni attività educativa è difficile da accettare nella pratica. Essa genera l’impressione che non esistano punti fermi». Non solo da questa frase ma da molte delle pagine di La parola femminista traspare l’idea che la scuola sia ovunque, che la televisione, la radio, tutte le persone che si impegnano nella divulgazione e nell’insegnamento possano contribuire al mondo nuovo se sanno mostrare a chi li ascolta che non c’è nessuna tragedia nell’abitare un universo senza risposte. Anzi.

In copertina, Why's He Always Out And Up To No Good? © Polly Nor, April 2018.