Oliviero Toscani attraverso lo specchio

“Un vero maestro non è necessariamente chi ne sa di più, ma chi ti fa da specchio”. Non male come definizione del magistero ideale: non trasmettere qualcosa di sé all’allievo ma donargli la capacità di riflettere e di riflettersi. Specularità e speculazione sono sempre andate a braccetto. Lo specchio, si sa, è un potente strumento di generazione di idee e di storie, di miti e di simboli, dicendo assai di più di quanto non si veda. E viene da chiedersi, in questo caso, di che tipo di specchio si tratti: deformante sicuramente, ma in quale direzione? Concavo, come quello per radersi o per truccarsi, che ingrandisce fino al dettaglio? oppure convesso, come quello degli Arnolfini, che allarga il campo visivo rimpicciolendo tutto quanto? Domande non oziose se si ha a che fa con un personaggio assai controverso come Oliviero Toscani, scomparso da pochi mesi, che di tale frase è l'autore.

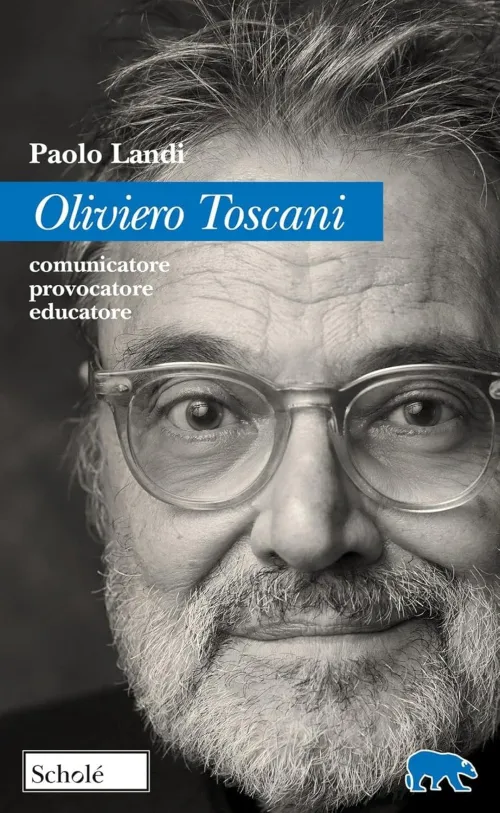

L’idea di ripensare a Toscani come a un maestro, inquadrandolo in una prospettiva impattante e originale, è di Paolo Landi, il quale, di quel geniale fotografo che ha fatto un grosso pezzo di storia della pubblicità, è stato discepolo, amico, collaboratore, complice e, manco a dirlo, silente avversario. Il suo recente volume intitolato Oliviero Toscani. Comunicatore, provocatore, educatore (Morcelliana) si apre col racconto di un litigio, o per meglio dire di un doppio allontanamento. Nell’aprile del 2000 – a causa delle dure reazioni a una campagna promozionale con le foto di alcuni condannati a morte nelle carceri americane – si rompe il sodalizio decennale fra Toscani e Benetton. Landi prende il suo posto nella direzione di Fabrica. E i due non si parlano più per lunghissimi anni in cui, ognuno per sé, deve reinventarsi un mestiere. Ma soprattutto deve reimpostare dalle basi l’idea stessa di una comunicazione di marca che fosse critica sociale, impegno politico, afflato etico. Landi comincia quasi dalla fine la sua ricostruzione insieme affettuosa e determinata di questa figura scomoda che, come minimo, divideva il pubblico, suscitando passioni forti, ciclici scandali, polemiche infinite, accuse di blasfemia e relative scomuniche, come anche attente riflessioni filologiche, filosofiche o sociologiche (Pasolini, Negri, Debray, Lipovetsky…).

Il libro di Landi è costruito come una grande denegazione del suo sottotitolo, in modo da incrinare alcuni stereotipi interpretativi che hanno fatto di questo personaggio a dir poco originale un santino da adorare o un diavoletto da ripudiare. Toscani era un comunicatore, un provocatore, un educatore? Fino a un certo punto, sostiene Landi, e per capirlo serve ricordare quali e quante cose ha fatto nel corso della sua vita di fotografo pubblicitario.

Innanzitutto, in che senso si trattava di un comunicatore? Se parliamo di comunicatore come di qualcuno che oggi fuoriesce dai corsi di laurea in scienze della comunicazione, ossia di un personaggio ammaestrato che cerca facile consenso col minimo sforzo, allora Toscani non lo era. Bisognerà tornare (spero presto) su questi corsi di laurea che hanno già compiuto trent’anni e sui loro strani effetti nel mondo dei media. Certamente, ribadisce Landi, per Toscani la comunicazione non serviva a trasmettere messaggi chiari e distinti, a produrre equivoca trasparenza ma, molto diversamente, a scuotere le coscienze, mettere in discussione certezze e valori consolidati, creare se del caso equivoci, malintesi, esplosioni. In questo senso, il medium vale assai più del messaggio: sparare un malato di Aids, un assassinio di mafia, una nave stracolma di albanesi disperati sui cartelloni pubblicitari di mezzo mondo serviva a questo, non a dire ma a fare, a far fare, a far percepire e patire. “Toscani era perciò un comunicatore per modo di dire: la peculiarità con cui comunicava non contribuiva a chiarire alcunché, innescava piuttosto cortocircuiti di senso, provocava fraintendimenti, metteva a disagio, usava la pubblicità al contrario di quello per cui era usata, creare consenso”.

Stessa cosa per quel che riguarda l’epiteto di provocatore. Costui, secondo Landi, è qualcuno che scuote gli animi altrui per mettersi in mostra, attirare l’attenzione su di sé, di modo che provocare è sempre un gesto egoistico. Toscani invece intendeva puntare i riflettori sul mondo, non su se stesso. E lo faceva in modo radicale, non tanto per i contenuti delle sue campagne (epidemie, sessualità, religione, razzismo, guerra…) quanto per la loro collocazione discorsiva: non più argomenti standard da giornalista ma temi inconsueti per il pubblicitario. Era questo a provocare: prendere la parola, da pubblicitario, sui grandi problemi del mondo faceva scandalo: come si permette costui a sovrapporre il logo di un’azienda che produce maglioni sulla fotografia di un soldato morto in guerra nella ex Jugoslavia? Un cinico irresolubile, si diceva in coro. Ma la sua replica era tranchante: perché non posso affrontare argomenti scottanti all’interno del discorso pubblicitario? In realtà, non faccio che amplificarne la portata, moltiplicando l’attenzione su di essi; arrivo dove i giornalisti non sanno e non possono arrivare… Come dargli torto?

Infine, l’educatore. Toscani aveva cominciato la sua carriera di fotografo, ricorda Landi, a Barbiana, da don Milani e i suoi ragazzi; e poi si era deciso a fondare Fabrica, una scuola per giovani talenti nel mondo delle arti, del design, della musica, della moda, della pubblicità, ma finanziata da un imprenditore illuminato che riusciva a coniugare profitti ingenti e diffusione di valori sociali positivi (Landi accosta, a questo proposito, Benetton a Olivetti). Quel che Toscani non tollerava era la scuola-scuola, quella istituzionale, privata o pubblica che sia, e con essa l’idea di una pratica educativa fornitrice di precostituite buone – e inutili – maniere. “La scuola è l’unico vero momento di noia nella vita di un ragazzo”, scriveva.

Eppure (ecco il monito importante del libro di Paolo Landi) Oliviero Toscani ha fatto scuola. Negli anni Settanta e Ottanta l’idea di un’azienda che si ponesse come soggetto proattivo, e rilanciasse problemi sociali e valori morali era scandalosa. Ora è la norma: non c’è azienda che non si presenti come ‘soggetto politico’ al punto da diventare cinica al contrario, nel tentativo di ripulirsi la coscienza di altre sue eventuali malefatte, per esempio, sindacali. È qui che si ritrova il maestro come specchio. I gesti scandalosi di Toscani – dai jeans Jesus sul sedere di una modella strafiga accompagnati dal claim “chi mi ama mi segua”, ai carcerati che attendono il momento della sedia elettrica suggerendo di comprar maglioni – fanno riflettere, portano a interrogarsi su di sé, sulla inquietudine che turba surrettiziamente le nostre anime placide. E riflettono al contempo sullo stato della comunicazione sociale contemporanea: che mira ad ammansire piuttosto che a turbare.

In questo, l’insegnamento più forte di Oliviero Toscani è, se non l’invenzione, senz’altro l’inveramento e il rafforzamento del concetto – e della pratica – del brand. Di quella che Andrea Semprini, suo fine interprete, ha chiamato marca postmoderna. Oggi, si sa, le marche hanno preso il posto di quelle grandi narrazioni di cui François Lyotard lamentava la progressiva dissoluzione: famiglia, partito politico, chiesa, scuola, università, stato… I brand assimilano, trasformano e distribuiscono valori, al punto che, per loro, il prodotto diviene semplicemente uno dei testimoni dei loro progetti di senso. La marca non è più l’azienda cui dare fiducia poiché travalica il mercato, si diffonde nel sociale con i propri sistemi di valori e di senso, con proposte di precisi stili di vita, significati. Al punto che tutto è diventato marca: città, ristoratori, cantanti, calciatori, accademie… A praticare per primo tutto questo è stato, in Italia e non solo, Oliverio Toscani, che incitava a comprare maglioni, certo, ma nello stesso tempo faceva tanto altro: turbava i recinti discorsivi dei media, ridistribuiva la presa di parola, metteva in discussione la proprietà privata dei contenuti giornalistici. Fare della comunicazione d’impresa un linguaggio culturale non era, per lui, woke washing, come si dice (e si fa) adesso: era offerta di valori accettabili, di mondi possibili alternativi a quello – drammatico, triste, piatto – della realtà quotidiana, dell’esperienza individuale e collettiva. Il consumatore, termine aborrito da Toscani, non è in questo l’opposto del cittadino ma si mescola a esso fino a divenire un unico soggetto desiderante. Cosa desidera? Che qualcuno lo aiuti, lo stimoli, lo costringa a prendere posizione, funzionando, per lui, a mo’ di specchio. (Non tutti saranno d’accordo: ma questo era previsto in anticipo).