1991-2021 / “Il silenzio degli innocenti” e l’invenzione del serial killer

14 febbraio 1991. Trent’anni fa. Esce nelle sale americane The Silence of the Lambs. Film violento, macabro, cupo, che segna profondamente l’immaginario contemporaneo. Agli antipodi del prodotto sdolcinato che ci verrebbe da associare a San Valentino, la festa degli innamorati che proprio dall’America ha conquistato il mondo con l’avvolgente inarrestabilità della melassa. È pur vero che anche il santo eponimo, vescovo di Terni nel III secolo d.C. e martire cristiano, fece una fine truculenta: torturato lungamente e poi decapitato, peraltro alla veneranda età di 97 anni. Ma resta lecito chiedersi cosa spinse i produttori americani a scegliere una data così particolare per lanciare un film tanto disturbante. E anche per questo, ovviamente, così importante.

Il 1991 è in effetti un momento fondamentale per la definitiva inclusione nei canoni della cultura pop contemporanea della figura del serial killer. Oltre a Il silenzio degli innocenti (titolo che i distributori italiani preferirono alla traduzione letterale, un “Silenzio degli Agnelli” forse potenzialmente imbarazzante nel nostro Paese) nello stesso anno esce un’altra opera assai significativa sul tema, in questo caso in forma di romanzo: il controverso capolavoro di Bret Easton Ellis, American Psycho. Tanto il film quanto il libro popolarizzano e rendono digeribile al largo pubblico e alla critica un prototipo di antagonista che fin a quel momento era apparso in forma solo embrionale, o – come vedremo – indefinita: l’assassino seriale motivato da parafilie, cioè da quelle pulsioni erotiche atipiche in cui l’eccitazione può derivare, per esempio, dall’infliggere sofferenza o umiliazioni a un soggetto degradato alla dimensione di puro oggetto. Non solo: entrambe le opere, e in particolare la pellicola, fanno qualcosa di più: in un certo senso piuttosto perverso esse finiscono per nobilitare la figura del serial killer, rendendolo affascinante.

Già trent’anni fa, recensendo The Silence of the Lambs per il “Chicago Reader”, il critico Jonathan Rosenbaum l’aveva notato: “Proprio come il romanzo di Thomas Harris che lo sceneggiatore Ted Tally ha adattato, il film di Jonathan Demme postula che il serial killer psicotico sia in sostanza la figura religiosa del nostro tempo: santo, guru, visionario, indovino, tutto in uno. La premessa, radicale, è che la nostra società idolatri gli assassini seriali tanto quanto mostra di temerli”.

Una posizione come la sua, minoritaria ed etico-politica prima che estetica, soccombe inevitabilmente di fronte al successo travolgente che accoglie il film, e che già aveva salutato nel 1988 l’omonimo romanzo di Thomas Harris (elogiato tra gli altri, curiosamente, dal celebre autore per l’infanzia Roald Dahl). Lo scrittore, proseguendo le vicende inaugurate nel 1981 con la pubblicazione di Red Dragon (in italiano noto anche come I delitti della terza luna, e all’origine del film del 1986 di Michael Mann Manhunter – Frammenti di un omicidio, di cui parleremo più avanti), torna a costruire un thriller psicologico che gravita attorno al potente personaggio di Hannibal Lecter: psichiatra cannibale, segregato in prigione dopo la sua cattura, viene consultato come fosse un oracolo da agenti dell’FBI che danno la caccia ad altri serial killer. E che sperano di trovare nel suo acume, e nelle sue folgoranti intuizioni su ciò che spinge un essere umano a diventare un “mostro”, indizi e tracce per catturare i cruenti assassini che insanguinano il mondo. Ne Il silenzio degli innocenti è la giovanissima agente Clarice Starling, promettente recluta dell’FBI segnata dai propri traumi infantili, a recarsi in costante pellegrinaggio nell’istituto psichiatrico in cui Lecter è rinchiuso: lui l’aiuterà a catturare “Buffalo Bill”, assassino che scuoia giovani donne; ma pretenderà in cambio di entrare, pericolosamente, nella sua mente.

Al cinema, con la regia “cartesiana” (Mereghetti) di un ispirato Jonathan Demme, la storia trova nuova forza grazie ad ambientazioni fascinosamente cupe e ad interpreti eccellenti: Jodie Foster è l’agente Starling, volitiva e determinata a farsi strada in un mondo tutto fatto di maschi; Anthony Hopkins porta in dote al suo Hannibal Lecter un magnetismo quasi animale. Il film è un trionfo: incassi elevati in tutto il mondo, e premi ovunque. Fino alla consacrazione ai successivi Oscar, dove si aggiudica i cosiddetti “Big Five”, le statuette più importanti: film, regia, sceneggiatura, attore protagonista, attrice protagonista. Un risultato clamoroso per un thriller che sfocia nell’horror. Per dare un’idea di quanto la cosa sia rara, erano stati solo due fino a quel momento i film ad essersi aggiudicati i cinque premi principali: Accadde una notte (1934) e Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975). Nei trent’anni successivi a Il silenzio degli innocenti nessun altro film ci è riuscito. È solo l’inizio della fortuna critica del capolavoro di Demme, che regolarmente in questi decenni è apparso nelle periodiche graduatorie dei migliori lungometraggi di sempre, o di genere.

E la fascinazione di cui parlavo prima? È semplicemente impossibile non subirla, guardando il film. Non certo nei confronti dell’amorfo e un po’ grottesco Buffalo Bill, lo psicopatico a cui viene data la caccia; ma verso la figura dello psichiatra cannibale che, dalla penombra umida di una cella quasi medievale, irradia sul mondo un potere spaventoso. Hannibal Lecter è un uomo condannato a svariati ergastoli per aver ucciso in modo tanto efferato quanto creativo numerose persone, e averle sovente divorate. Peggio: è un medico che ha ucciso (e seviziato, e degradato) i propri pazienti. Pure, non è visto né come un criminale né come un mostro ripugnante: la sua caratteristica più evidente è il genio. Nessuno, nel mondo del film, è brillante o sagace come lui. È così acuto da sembrare quasi profetico: pur privo di informazioni, registrazioni, dossier, e cioè l’armamentario del detective o del profiler moderno, egli vede distintamente ciò che per gli altri è avvolto nelle tenebre. E poi è uomo raffinatissimo: nei modi, nell’eloquio, nel gusto eccellente. Ama la cultura italiana, la Firenze culla del Rinascimento, il Bach delle Variazioni Goldberg, il buon cibo, il buon vino. Disegna, con eleganza e grazia. Instaura persino, con Clarice, un rapporto quasi filiale, protettivo.

In un certo senso, Lecter è l’ennesima e forse più estrema rivisitazione “romanticizzata” del mito vittoriano del vampiro: privo degli elementi soprannaturali, certo – ma non di quelli sovrumani. Come il vampiro, ha una dimensione aristocratica e superba: egli si sente non solo diverso ma superiore all’uomo comune. Come il vampiro, si nutre delle energie dei propri ospiti, che assimila o in termini fisici (l’antropofagia) o spirituali (le sedute di “analisi” con Clarice). Asseconda sempre e persino capricciosamente il proprio mostruoso appetito, che per lui è legge nei confronti del mondo: ma come tanti Dracula, e tra questi il Nosferatu di Herzog, incontra un limite nei sentimenti quasi cavallereschi che gli ispira una giovane fanciulla. A lei – unica! – riconosce soggettività, e quindi diritti, tra cui quello primario a sottrarsi dal gruppo informe di cui fanno parte tutti gli altri esseri umani: le potenziali prede, vere e proprie commodities senza identità né particolare interesse. In quest’ultima accezione, che intreccia il tema del capitalismo contemporaneo e in particolare di quello finanziario, ritroviamo chiaro il Patrick Bateman protagonista di American Psycho, il già citato romanzo di Easton Ellis dello stesso anno, che poi diverrà film nel 2000.

Insomma: la figura dell’assassino seriale esce, dall’anno di grazia 1991, in qualche modo mitizzata. Quasi consacrata alla dimensione di un arcinemico che del monstrum ha l’accezione prodigiosa, non quella negativa o minacciosa. I precedenti, invece, erano stati molto diversi.

Non sono poi molti gli antecedenti che si possano davvero considerare tali. Almeno se intendiamo il serial killer non solo e non tanto come qualcuno con all’attivo più di un omicidio; ma come un assassino motivato da una pulsione psicologica profonda e insopprimibile. Per capirci: le tenere ma micidiali nonnine di Arsenico e vecchi merletti di Capra (1944) o il ben più complesso e dolente Monsieur Verdoux di Chaplin (1947) ammazzano un mucchio di gente, ma non possono essere considerati, in questi termini, serial killer. Perché lo fanno, nel primo caso, per pietà; nel secondo per ragioni economiche. Sono assassini “semplici”, la cui ragione può essere cercata tutta fuori, nella società o nel mondo. Non è realmente un serial killer l’omicida de Il gabinetto del dottor Caligari di Robert Wiene (1920); mentre lo è certamente il misterioso M di Fritz Lang (1931). Che però è l’antesignano di una tendenza che ritroveremo innumerevoli volte al cinema e poi in anni più recenti anche in tv: l’assassino seriale non è molto di più che oggetto di un'indagine, generatore di tensione, di paura, di azione. Motore immobile, delle cui motivazioni poco sappiamo e tutto sommato poco ci importa: lo spettatore non viene portato nella testa del mostro, si limita a parteggiare per coloro che al cattivo – sovente anonimo e segreto – danno la caccia.

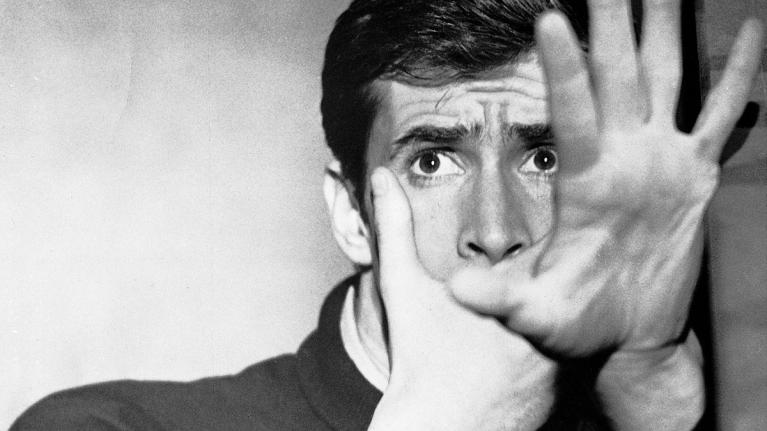

Anthony Perkins in “Psycho”.

La musica cambia, e parecchio, nel 1960: un altro anno spartiacque. Con due pellicole curiosamente oggi considerate entrambe decisive, eppure accolte all’epoca con reazioni drasticamente divergenti. Alfred Hitchcock firma il suo film più iconico: Psycho, immediatamente salutato da un enorme successo. Mentre, dall’altra parte dell’Atlantico, Michael Powell gira Peeping Tom (in italiano, L’occhio che uccide): film accolto malissimo, al punto da mettere di fatto fine alla carriera inglese del regista. Eppure Peeping Tom, pellicola visionaria e profondamente disturbante che verrà rivalutata negli anni fino a diventare un vero oggetto di culto (tra gli estimatori assoluti: Scorsese), è forse ancora più importante di Psycho nel segnare l'avvio di un nuovo sguardo sul rapporto tra violenza, psicologia, disturbi della personalità. L’influenza di entrambi i film, in ogni caso, sarà gigantesca. Ed entrambi, per la prima volta e curiosamente a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro (è Powell a battere sul tempo Hitchcock), faranno qualcosa di fin lì impensabile: porteranno lo spettatore nella testa di un serial killer. Provando a raccontare cosa, nella loro infanzia e adolescenza e vita, li abbia portati ad essere ciò che poi sono diventati. Certo, in modo diverso. Psycho dall’esterno, con una disamina – rivoluzionaria ed efficacissima – della genesi dell’alterazione della personalità di Norman Bates che viene tutta fatta e vissuta a posteriori, e appunto da fuori. Peeping Tom da dentro, costringendo lo spettatore a vedere ciò che vede – e sente, e vive – il killer: attraverso un gioco raffinatissimo che è anche una delle prime e più potenti riflessioni metatestuali sulla natura “vampiresca” del cinema (l’assassino immortala con una telecamera portatile l’ultimo sguardo di terrore della propria vittima).

Karlheinz Bohm e Anna Massey in “Peeping Tom”.

Se Peeping Tom può essere oggi considerato un progenitore “profondo” dei complessi thriller psicologici del nostro tempo, è l’enorme successo popolare e culturale di Psycho a creare di fatto un genere (lo slasher) e a settare un nuovo standard di quanto si possa considerare accettabile in materia di violenza esplicita e devianze comportamentali e sessuali al cinema. Tra le cose che accomunano i due titoli: una rappresentazione del serial killer come mostro, la cui eziologia possiamo anche indagare – finanche comprendere – ma che resta una pura e semplice manifestazione patologica. Nessuno si sognerebbe di guardare i due assassini con la benevolenza mista ad ardente ammirazione con cui ci rapportiamo al dottor Lecter.

Altro esempio, e altra curiosa coincidenza temporale. Siamo nel 1986. Nello stesso anno escono ben tre film oggi considerati dei classici del genere: il già citato Manhunter – Frammenti di un omicidio, di Michael Mann; il brutale e possente Henry, pioggia di sangue, di John McNaughton (Henry: Portrait of a Serial Killer); e, in misura minore, l’inquietante The Hitcher – La lunga strada della paura, di Robert Harmon, con Rutger Hauer nel ruolo dell’autostoppista omicida. Solo pochi mesi dopo, nel 1987, esce l’assai disturbante e ancora sottovalutato The Stepfather – Il patrigno, di Joseph Ruben, con un sottilmente terrificante Terry O’Quinn (quasi 20 anni prima del suo ruolo iconico, il John Locke di Lost).

Manhunter è tratto dal romanzo di Thomas Harris Red Dragon, e costituisce una sorta di antefatto de Il silenzio degli innocenti. Segna l’esordio, tanto sulla pagina scritta quanto sullo schermo, del personaggio di Hannibal Lecter (qui ribattezzato “Lecktor” e interpretato da Brian Cox), che incontriamo già dietro le sbarre. Dove è finito dopo essere stato catturato dal profiler dell’FBI Will Graham, uscito profondamente segnato dall’incontro ravvicinato con lo psichiatra cannibale. È il navigato Graham (un ottimo William Petersen, mai più così in parte) a interpellarlo, come poi farà Clarice nel successivo Silence of the Lambs. Per la prima volta in modo così esplicito, un detective dà la caccia a un serial killer provando a entrare nella sua testa, immedesimandosi con le sue fantasie, accettando di mettere a repentaglio la propria identità e stabilità.

Brian Cox in “Manhunter”.

È un passaggio cruciale, che Manhunter inizia con molta chiarezza ma che poi è l’enorme successo de Il silenzio degli innocenti (libro e film) a completare, pochissimi anni dopo. Per la prima volta, siamo accompagnati in una disamina – tutt’altro che accademica o distaccata – del delirio psicotico che domina la mente di un serial killer. Ne ascoltiamo le fantasie. Di più: siamo “costretti” a cercare di comprenderne le pulsioni e i desideri; gli aberranti meccanismi del piacere; l’inevitabile e inarrestabile traduzione delle sfrenate ossessioni in realtà omicida.

L’esplosione di film sugli assassini seriali, evidente già a metà degli anni Ottanta e destinata a espandersi dopo il trionfo di The Silence of the Lambs, non è casuale. L’America ha appena finito di seguire gli ultimi passaggi di un processo clamoroso: quello a Ted Bundy. Per la prima volta, un processo di questo tipo diventa un fatto mediatico, seguito ossessivamente da un pubblico vastissimo. Per la prima volta, l’americano medio viene esposto al racconto dettagliato, visivo, cruento, dei crimini di un predatore reale. Bundy, che ha poco più di trent’anni all’epoca del suo definitivo arresto (1978) e all’inizio del lungo processo, è un uomo brillante e fascinoso, capace di esercitare un magnetismo potente tanto sulle vittime quanto su coloro che lo ascoltano. Sceglie di difendersi da solo, proclamando per anni la propria innocenza: fino a che, nel 1986, esaurite le strade dei possibili ricorsi, confesserà oltre trenta omicidi. Rivelando anche particolari sconvolgenti sull’abuso delle proprie vittime, protratto per giorni dopo la morte. Tre anni dopo, nel 1989, la sedia elettrica porrà fine alla sua vicenda terrena: ma non spegnerà il suo mito, anzi. Su Bundy vengono scritti libri, girati sette film, prodotti almeno cinque show televisivi e documentari: i più recenti sono usciti solo nel 2019 e nel 2020, rispettivamente su Netflix e Amazon.

Ma l’influenza del vero Bundy sull’immaginario americano e mondiale intreccia in modo chiarissimo anche quei prodotti culturali del 1991 da cui questo nostro racconto è partito. Nel già citato romanzo di Bret Easton Ellis, American Psycho, il protagonista Patrick Bateman – psicopatico omicida – legge costantemente biografie di Ted Bundy. E il debito de Il silenzio degli innocenti sembra ancora più evidente. È noto che la maggior parte delle vittime di Bundy, prevalentemente donne molto giovani, sia stata adescata sfruttando la loro gentilezza: il killer fingeva di avere un braccio ingessato e chiedeva aiuto per caricare oggetti in auto. Salvo poi imprigionare le proprie vittime. Buffalo Bill, l’assassino del libro di Harris e del film di Demme, usa esattamente la stessa tecnica. Ancora più inquietante, forse, è questa ulteriore assonanza: nell’ottobre del 1984, Bundy offrì a un investigatore che stava indagando sul “Green River Killer" la propria consulenza, promettendogli utili intuizioni sulla psicologia dell’assassino. Puro Hannibal Lecter, insomma.

Negli anni Ottanta, dunque, il concetto di serial killer entra nella cultura di massa. Non solo tramite i prodotti dell’industria dello spettacolo ma, prima ancora, grazie alla popolarizzazione e spettacolarizzazione operata dai mass media. Il processo Bundy è la materia viva che permette di modellare un nuovo e formidabile “uomo nero”: a partire da concetti che sono appena stati resi disponibili. Come illustra benissimo una serie assai interessante le cui due stagioni Netflix ha distribuito tra il 2017 e il 2019: Mindhunter. Lo show racconta la nascita della mitica Unità di scienze comportamentali dell’FBI, tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta, e con essa il lavoro di profiling come lo conosciamo oggi. Grazie al lavoro di due detective che iniziano a intervistare tutti gli “assassini sequenziali” già in carcere (il nome “serial killer” nascerà proprio in quegli anni, con la progressiva definizione concettuale di queste figure). È un approccio rivoluzionario: mai prima si era pensato che fosse possibile, o addirittura utile, entrare nella mente di un criminale, capire cosa pensi, cosa desideri. Soprattutto, capire cosa motivi omicidi multipli che sono sottratti tanto alla logica utilitaristica quanto a quella occasionale o sociale (per esempio del delitto passionale o d’onore). Mindhunter, quindi, racconta tra le altre cose proprio l’origine del “serial killer”, o meglio la sua invenzione concettuale.

Ma una volta che la categoria diventa conosciuta, uscendo dai corridoi dell’accademia per entrare prima nel dibattito mediatico (col processo Bundy, tra fine ‘70 e primi ‘80) e poi nell’immaginario collettivo grazie all’esplosione della sua rappresentazione letteraria e cinematografica, che abbiamo visto, il pubblico scopre di averne appetito.

I personaggi creati da Harris sono tornati in sequel, prequel, remake, quasi sempre salutati da un gran successo: dopo Il silenzio degli innocenti abbiamo avuto il sequel, Hannibal (2001); il remake di Manhunter, Red Dragon (2002); il prequel Hannibal Rising (2007). E poi la splendida serie tv Hannibal, con le sue tre tesissime stagioni tra il 2013 e il 2015, che racconta – prima quindi dei fatti del film di Demme – un Lecter ancora a piede libero e in piena attività; e il rapporto che instaura con Will Graham, l’uomo che lo catturerà, a caro prezzo. E c’è persino un nuovo show in arrivo da noi a maggio di quest’anno, Clarice (in America ha appena debuttato tra recensioni perlopiù negative): incentrato sulla giovane agente Starling, e che si colloca temporalmente subito dopo gli eventi conclusivi di The Silence of the Lambs.

E ovviamente c’è tutto il resto delle finzioni in materia di assassini seriali che gli ultimi 30 anni ci hanno portato. Dai film d’autore, come Se7en di David Fincher (1995), a Summer of Sam di Spike Lee (1999), o Zodiac ancora di Fincher (2007). Passando per l’immancabile adattamento di American Psycho, con Christian Bale (2000). Solo per citare i titoli maggiori usciti al cinema. E in televisione? L’inflazione è ancora più impressionante. La possiamo esemplificare attorno a quattro filoni, in cui comunque i serial killer la fanno da padrone.

Un primo esempio è dato dall’ipertrofica produzione di show true crime, cioè quei racconti – ora documentaristici, ora drammatizzati – ispirati a fatti di sangue realmente accaduti. Sono talmente tanti che non vale la pena elencarli: e in un numero crescente si occupano appunto dei nostri serial killer.

Un secondo esempio è la logica “consumistica” di una serie di impianto classicamente procedural e di enorme successo come Criminal Minds, con le sue 15 stagioni (2005-2020), e in cui ogni puntata vede i profiler dell’FBI impegnati a individuare e catturare un assassino seriale: il che vuol dire, contro ogni logica, che nella sua lunga corsa il team di questa serie ha affrontato (e “sprecato” nei classici 45 minuti di puntata) oltre 300 killer.

Un terzo esempio è dato dall’elevazione un po’ grottesca del killer a protagonista e baricentro persino morale del racconto, come nelle 8 stagioni di Dexter (2006-2013). Serie incentrata sul personaggio di un assassino seriale che, preoccupato di nuocere il meno possibile alla comunità, indirizza le proprie mortifere e insopprimibili pulsioni solo ed esclusivamente contro altri e più dannosi criminali: omicidi, stupratori, pedofili che rischierebbero di sfuggire alla giustizia.

Mads Mikkelsen, “Hannibal”.

La sublimazione ce l’abbiamo – ed è il quarto esempio – con la già citata Hannibal (2013-2015), che anche in virtù del carisma del protagonista (un eccezionale Mads Mikkelsen nel ruolo del titolo) eleva definitivamente la figura del dott. Lecter a icona culturale e di stile del nostro tempo. Vediamo lo psichiatra, sempre elegantissimo e di gusto dandistico quasi sovrumano, profondersi con infinita creatività e senza mai fare una piega nella sua doppia occupazione preferita: eliminare coloro che lo tediano, o che abbrutiscono il mondo; e servirli fastosamente a tavola dopo averli trasformati in prelibate e fantasiose pietanze. Ogni puntata delle prime due stagioni e mezzo si intitola come un piatto. E tale è la sua grazia sardonica che lo spettatore finisce quasi inevitabilmente per parteggiare per il serial killer cannibale.

È il caso di chiederselo: cosa ci è successo? Non penso solo ai produttori di contenuti, ma prima ancora a noi spettatori: consumatori seriali che con i nostri like e le nostre scelte di visione determiniamo non poco delle dinamiche del mercato audiovisivo. Stiamo accettando, anzi scegliendo attivamente, di consumare dosi sempre più esagerate di una violenza sempre più estrema, sempre più sadica: e per il puro piacere di noi spettatori / voyeur, senza neppure la giustificazione un po’ moralistica che aveva sempre accompagnato le forme classiche, e profondamente rassicuranti, del giallo. Un genere che, da Sherlock Holmes a CSI, ha sempre funzionato su un semplice e straordinariamente soddisfacente meccanismo: c’è un crimine, che equivale a una rottura dell’ordine; un detective indaga con metodi razionali; il colpevole viene scoperto e assicurato alla giustizia; lo strappo è ricucito (su questo tema ho riflettuto grazie al recente centenario di Poirot). L’invenzione del serial killer ha fatto collassare quella logica. Perché anche quando capiamo chi ha fatto cosa, anche quando il “mostro” viene catturato, questo non basta – come era sempre accaduto fino a quel momento – a riportare in equilibrio il mondo. La rottura dell’ordine è stata troppo grande per essere sanata; troppo oscuri i crimini; troppo disturbanti le motivazioni psicologiche. Diventa una minaccia costante, che incombe su di noi, continuando a generare inquietudine.

E siamo lontani anni luce dalla grazia e dall’ironia ottocentesca di un Thomas De Quincey, quando cercava di trovare una giustificazione estetica ed estetizzante all’omicidio nel suo delizioso pamphlet L'assassinio come una delle belle arti. Abbiamo aperto un vaso di Pandora dell’immaginario. Il suo contenuto – perverso, disturbante, malevolo – si è riversato per il mondo. E ora, proprio come nel mito, non possiamo più rimetterlo dentro. Se anche volessimo farlo.

Come per Will Graham o Clarice Starling, moderni cacciatori di demoni, l’ingresso nella mente dei serial killer non avviene senza conseguenze. Reali.

Nella sua stroncatura “etica” de Il silenzio degli innocenti, trent’anni fa, il critico Jonathan Rosenbaum aveva provato a metterci in guardia: “Come tutti gli altri slasher movie da Psycho in poi, anche questo funziona solo nella misura in cui echeggia il nostro desiderio di vedere le vittime, preferibilmente donne, fatte a pezzi”.

Non vi fidate di un critico cinematografico? Fidatevi di Ted Bundy, il serial killer incantatore. Nella sua ultima intervista, il giorno prima di salire sulla sedia elettrica, si congedò con queste parole: “Ci sono molti altri bambini che oggi giocano nelle strade di questo Paese e che moriranno domani, e il giorno dopo, e il giorno dopo e il mese successivo, perché altri giovani stanno leggendo e vedendo i generi di cose che sono oggi disponibili nei media".

Già: profetico.