New Black Horror come romanzo sociale

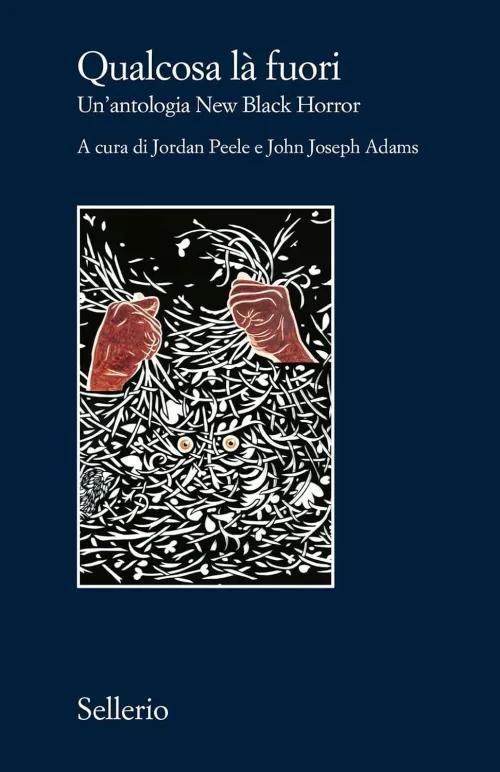

Si entra come in un collo di bottiglia, e si rimane chiusi dentro, nei luoghi minacciosi di questa antologia: come nelle prigioni medievali, non c’è via d’uscita, e nessuna salvezza possibile. La scelta di genere è indubbiamente l’horror, e tuttavia la novità sostanziale del corposo volume – significativamente sottotitolato Un’antologia New Black Horror e appena pubblicato da Sellerio – consiste nell’aver campionato 19 storie di soli autori afroamericani. Il titolo originale – Out There Screaming – aveva una connotazione poco traducibile in italiano, perciò esso diventa Qualcosa là fuori, inevitabilmente meno efficace e con un sapore troppo familiare. Il meccanismo narrativo della raccolta funziona come una trappola, ed è anticipato dalla smilza prefazione che Jordan Peele dedica alla sua personale fascinazione per la oubliette: una cella medievale a forma di bottiglia, con una piccola apertura in cima, destinata a mettere in contatto il prigioniero con il mondo esterno per lui irraggiungibile. L’idea ben si adatta al tipo di atmosfera creata dai racconti, che sembrano rispondere a una famosa affermazione di Tananarive Due, riportata in un volume critico di Robin Means Coleman (Horror Noire, 2011): “Black history is Black horror.” La consuetudine dei neri con le coordinate della narrazione gotica, in altri termini, è parte della loro storia.

I curatori del volume sono due. Il meno noto è John Joseph Adams, curatore di Best American Science Fiction and Fantasy e compilatore di successo di almeno una quarantina di antologie, soprattutto di fantascienza. Questo spiega come mai nel volume siano inseriti autrici e autori che praticano primariamente questo genere letterario, seppure con una declinazione spesso contaminata. Rebecca Roanhorse, che firma il racconto “Occhio e dente”, è l’autrice di narrazioni fantascientifiche di ispirazione navajo, mentre Tochi Onyebuchi, cui si deve l’originalissimo “Storia delle origini”, è stato reso famoso dalla pubblicazione di Riot Baby (2020), ambientato a Los Angeles, durante le sanguinose rivolte del 1992, e in gran parte basato sull’esperienza dell’autore come avvocato nel carcere di Rykers. Anche Nora K. Jemisin è soprattutto una scrittrice di science fiction, conosciutissima per aver vinto il Premio Hugo per tre anni di fila, con la sua Broken Earth Trilogy (2015-2017). Il suo racconto (“Occhi che fissano”) apre Qualcosa là fuori e sviluppa un apologo sul terrore della sorveglianza e sulla possibilità che anche un poliziotto nero sia un “bad cop”. Carl, il protagonista, è in realtà un personaggio reso problematico dalla consapevolezza di essere nero in un contesto bianco, al quale ha cercato di adeguarsi assorbendo le coordinate peggiori del suprematismo: misoginia, mascolinità tossica e brutalità delle forze dell’ordine.

Il modo in cui Jemisin introduce il tema dell’antologia è del tutto coerente con il background del secondo curatore del volume: Jordan Peele, un gigante amatissimo dai fans dell’horror soprattutto cinematografico, ambito al quale ha regalato autentici capolavori come Get Out (2017), Us (2019) e Nope (2022). La sua cifra di maggior successo, nei film come nella selezione realizzata in questo volume, consiste nella capacità di combinare i topoi tradizionali del genere con la paura che risulta dall’ingiustizia quotidiana, del genere di quella che gli afroamericani conoscono bene. Il dato interessante è che l’antologia appena pubblicata in Italia, nell’efficace traduzione di Luca Briasco, non rappresenta nel contesto statunitense un caso isolato. Al contrario, questo sembra essere un momento di grande fioritura critica e creativa, la cui fase felice è spesso paragonata al contemporaneo successo di un altro movimento di genesi e pertinenza analoghe: l’Afrofuturismo. Il Black Horror si differenzia però almeno da un punto di vista, ovvero non solo per la capacità di indagare gli orrori prodotti dal suprematismo bianco e dalle tracce importanti di un passato di schiavismo, ma anche per la volontà di elaborare inediti sistemi di sopravvivenza e di rivalsa culturale. Si tratta cioè di suggerire ipotesi di un esito diverso, per i neri, e rispetto a quello tradizionale. La chiave – molto vicina alla strategia narrativa di Stephen King – consiste nel fare in modo che il lettore e la lettrice, di qualunque colore essi siano, si identifichino con i personaggi al centro della storia e finiscano per dimenticarsi del loro personale modo di stare al mondo e di come esso sia definito da una condizione di privilegio (i.e. essere bianchi, occidentali, eterosessuali). La centralità della voce dei neri, inoltre, risulta funzionale ad amplificare le prospettive marginali, confermando il mandato di una attivista nera e femminista molto importante nella storia afroamericana. Come scrive Audre Lorde rivolgendosi a chi come lei occupa i margini della comunità, “il vostro silenzio non vi proteggerà” (Sorella outsider, 1976-1984).

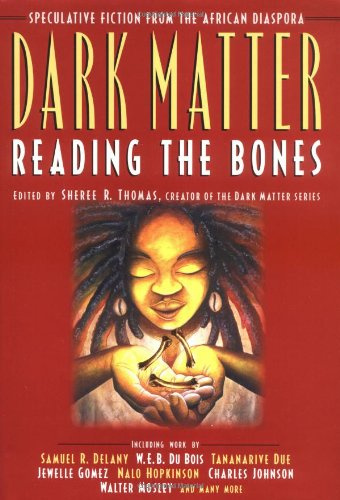

Va detto che, per gli scrittori afroamericani, scrivere horror significa confrontarsi con un genere che non li ha sempre accolti bene. I personaggi non bianchi che tipicamente compaiono nelle narrazioni tradizionali di questo genere si radunano intorno a due stereotipi: il “magical Negro” e il “nero che è sempre il primo a morire”. La prima antologia di racconti horror solo afroamericani esce nel 2004, curata da Sheree Thomas e intitolata, per non sbagliare, Dark Matters: Reading the Bones: pare inevitabile che i titoli evochino sempre una facile connotazione cromatica. Però già lì è presente un dato che ritroviamo anche in questo volume: un’ibridazione importante con narrazioni folcloriche, tradizioni diverse e un senso del magico capace di rinnovare l’apparato formulaico del genere. C’è un movimento trasversale rispetto ai confini classici dell’horror e uno slittamento verso narrazioni affini, pur nella persistenza dei topoi ricorrenti dell’horror. Uno dei titani del Black Horror, P. Djèlí Clark, ad esempio, ripropone il tema della casa infestata, combinandola però con problemi ben riconoscibili nel quotidiano della comunità afroamericana. “Nascondino” orchestra abilmente il terrore di due bambini bloccati in casa da una madre sola – condizione ricorrente nella comunità nera – e tossicodipendente, incapace quindi di gestire in modo adeguato la sua funzione materna, con un padre trasformato in fantasma piangente e anche lui bloccato nella casa. Che è, per l’appunto, una prigione infestata. In “Il demone vagabondo” (Cadwell Turnbull), invece, Freddy ha ereditato lo spirito vagabondo di molti membri della sua famiglia, ma soprattutto di suo padre, scomparso lasciandogli in eredità un complesso edipico difficile da smantellare. Sicché, all’ennesima fuga da un rapporto stabile, una insospettabile “oubliette” gli si spalanca sotto i piedi, ingoiandolo.

La minaccia non è sempre così esplicita. In “La casa buia”, della naijamerican Nnedi Okorafor, essa arriva del tutto inattesa, colpendo una protagonista che, nigeriana d’origine, considera con razionale distacco le leggende della sua terra d’origine. Come accade spesso nelle narrazioni della scrittrice che ha inventato l’Africanfuturismo, il racconto combina aspetti della cultura Igbo con elementi orrorifici legati all’appartamento di Phoenix in cui abita la protagonista e al quale torna dopo aver assistito al funerale dell’amatissimo padre. Inseguita dallo spirito Ajofia al quale ha sottratto l’anello che gli spettava, finisce per essere sopraffatta da una sorta di poltergeist tecnologico al quale dovrà far fronte. Anche Nalo Hopkinson, in “La donna Obeah più potente del mondo”, propone la reinterpretazione di figurazioni dello spiritualismo caraibico combinate con la mostruosità orrorifica che risulta dalla fusione tra corpo umano e corpo animale. È una presenza significativa, la sua, perché proprio lei aveva ripreso una frase molto famosa di Audre Lorde – “gli strumenti del padrone non potranno mai servire a distruggere la casa del padrone” – suggerendo che forse quegli stessi strumenti possono servire a riarredarla, la casa del padrone, capovolgendone gli scopi e le caratteristiche. In fondo, è quello che autrici e autori fanno con le formule del genere in questa antologia.

Resta vero che l’orrore peggiore è sempre quello che appartiene alla storia: razzismo, emarginazione sociale, blocco di ogni forma di emancipazione, misoginia, e insomma tutto il corredo assortito di violenze e discriminazioni che i neri hanno subito nel passato e che tristemente sopravvivono nel presente. Le strategie della narrazione horror allora sono usate per rendere giustizia a ciò che è stato rimosso e dimenticato, e per condurre a emersione forme di ingratitudine per le quali non si è mai chiesto scusa. Così il soldato di ritorno dalla I Guerra Mondiale, dopo aver combattuto per una nazione che non gli riconosce il diritto di esistere, rischia di essere linciato da suprematisti bianchi convinti che il sud di Jim Crow abbia sempre avuto ragione. “La favola americana” di Chesya Burke, tuttavia, trova il modo di rovesciare la narrazione, dimostrando l’inesauribile serbatoio di risorse anche magiche dei neri. È quel che accade anche in “Il passeggero”, dell’icona dell’horror Tananarive Due. In quel caso, le protagoniste sono due “freedom riders” che, durante la “Freedom Summer” decidono di viaggiare verso sud per schierarsi con chi lotta per il diritto di voto e contro le leggi di Jim Crow. È fatale che si trovino bloccate in un luogo remoto, in Alabama. Meno fatale sarà lo sviluppo successivo, imprevedibile e del tutto coerente con quello che è stato definito il “Peele effect”: la capacità di portare in primo piano i neri e la loro capacità di sottrarsi e di scamparla anche nelle situazioni più difficili. In più qui le protagoniste sono due donne (una delle quali ispirata alla madre di Tananarive Due), e il fatto che si presentino come indipendenti e determinate rimanda forse anche alla fioritura di narrazioni femminili, del tutto insolite in questo genere. Molto spesso, anche qui come nella fantascienza, lo scopo delle storie è rivedere un costrutto cognitivo che vittimizza e passivizza le donne nere. E su questa base politica, sostiene Kinitra Brooks nel suo Searching for Sycorax: Black Women’s Hauntings of Horror (2017), sta prendendo gradualmente forma il Black Feminist horror.

Val la pena di concludere tornando al punto d’inizio, ovvero a quel collo di bottiglia, l’apertura stretta sul mondo per un prigioniero che non ha speranza di essere liberato e che simbolicamente evoca il destino di tanti neri. Uno dei racconti che ho amato di più è “Il tuo posto felice”, di Terence Taylor. Vagamente reminiscente di Matrix (1999), la storia racconta di un riscatto illusorio e di fatto impossibile, ma anche della volontà ostinata di avere una sorte giusta e reale invece che l’illusione del successo. Al di là della sorte del protagonista, tuttavia, la narrazione di Taylor ha una valenza intensamente politica e denuncia la trappola del XIII emendamento (“Nessun uomo può essere tenuto in schiavitù a meno che non si sia reso responsabile di un crimine”) e il modo in cui esso è stato sfruttato per assecondare il business delle prigioni private. Taylor mostra narrativamente quello che un film documentario molto famoso di Ava Du Vernay (13th - 2016) racconta attraverso i fatti. E nel farlo dimostra il nodo centrale di questa antologia (e dell’horror): i generi popolari, oggi, sono di fatto il nuovo romanzo sociale.

Leggi anche:

I precedenti articoli di Nicoletta Vallorani