Salire lo Stromboli con Giovanni Anselmo

A New Haven, negli ultimi anni della sua vita, lo storico dell’arte Henri Focillon (1881-1943) era ossessionato dalla questione della “attualità”. Benché convinto che il passato servisse a farcela conoscere, ammetteva che il senso di cosa fosse gli sfuggiva. George Kubler (1912-1996), il suo brillante allievo, continuerà a interrogarsi in merito. In La forma del tempo (1962), scrive che «L’attualità è il momento di oscurità tra un lampeggio e l’altro del faro […] l’intervallo intercronico quando niente accade. Eppure l’istante attuale è tutto quanto possiamo conoscere». E ancora: «L’universo ha una velocità finita che limita non solamente la propagazione degli eventi che in esso accadono, ma anche la velocità delle nostre percezioni. […] Il momento ammette solo una azione, mentre tutte le altre possibilità giacciono non realizzate. L’attualità è l’occhio della bufera».

Di qui il paragone tra le opere e le stelle: per Kubler, proprio come gli astronomi osservano delle luci percepibili nel presente ma accadute molto prima, così nell’arte si studiano oggetti che riverberano nei tempi: l’influenza di un’opera può protrarsi anche se è andata distrutta o dispersa. Quel che è attuale implica l’esperienza di un divario in cui ciò che è effettivamente reale, arriva qui e ora, risulta irriducibile ai significati comunemente assegnati a termini quali visto e non visto, presente e passato, vicino e lontano, noto e ignoto.

E gli artisti? Si sono mai posti simili problemi? Di sicuro, devono avere intuito come le opere d’arte agiscano in maniera tanto ininterrotta quanto discontinua attraverso dei lassi temporali di secoli o addirittura di millenni. Le succitate frasi di Kubler stimolano Robert Smithson (in un articolo del 1966) a pensare al vuoto, all’entropia e al tempo geologico.

A suo dire, favorendo le metafore della scienza fisica piuttosto che della biologia, La forma del tempo permetterebbe di sbarazzarsi di stantie nozioni tipo quelle di progresso artistico e di contemplare un universo che si contrae anziché espandersi. In effetti, Kubler si allontana da una visione evoluzionistica senza rinunciare alla ricerca dei punti di origine (di quegli enigmatici prime objects da cui dipartono innumerevoli serie di repliche e rimandi). Non solo: equiparando la storia dell’arte a quella delle cose tout court, la sua teoria suggerisce che senza le forme non avremmo accesso alla dimensione temporale. Se le opere sono come le stelle è perché, seppure la loro durata sia imprevedibile, nascono in un punto X assumendo una conformazione precisa. Smithson, d’altro canto, sembra poco interessato a questa stanzialità originaria: la dissipazione dei segni e della materia è per lui più intrigante.

Tuttavia, non occorre ricordare gli antichi architetti di zigurrat e piramidi per rendersi conto che l’attività degli artisti può ambire ad esercitare una resistenza alla caducità delle cose. Invero, tale ambizione non è mai scemata completamente. Nella modernità e fino ai nostri giorni, il pensiero simbolico dell’arte talvolta riesce a contrapporre all’ipotesi di una morte termica dell’universo quella della creazione di opere che, in virtù della loro configurazione interna, generano un campo di energie psicofisiche valido nell’adesso eppure virtualmente esteso nelle rispettive storie dell’umanità, del pianeta e del cosmo.

Esse affrontano la questione dell’attualità innescando una dinamica introspettiva e comprendendola in termini non solo di durate e derive temporali ma anche di spazio e di produzione di oggetti autosufficienti (una possibilità, pace Smithson, colta da Kubler come da Focillon). Tutt’altro che la cifra ambigua di un solipsistico atteggiamento “modernista”, detta introspettività è una chiave utile se si vuole studiare l’avvicendarsi dei fenomeni artistici senza perdere di vista il loro peculiare nunc stans. Ed è in questo senso che appaiono chiaramente introspettivi i lavori di Giovanni Anselmo, di cui un’eccellente selezione è dal 19 novembre in mostra nella Galleria Lia Rumma di Milano.

L’elusività del limite di ciò che è nel qui e ora rappresenta un tema decisivo per Anselmo già dagli esordi, databili alla foto La mia ombra verso l’infinito dalla cima dello Stromboli durante l’alba del 16 agosto 1965, che egli considera non un’opera d’arte, bensì l’immagine-ricordo di un’epifania che segnerà la sua poetica futura. Imprevisto ma risolutivo, l’episodio ebbe luogo una mattina all’alba quando, raggiunta la vetta del vulcano Stromboli, Anselmo prova la vivida sensazione che la propria ombra, dissoltasi nell’aria, fosse inclinata verso l’infinito.

Tale esperienza gli indica che il suo esserci non è chiuso entro confini prestabiliti, che il sé e l’altro da sé si co-appartengono in un’unità impermanente ma nondimeno intuibile, acutizzando il senso di un continuum che attraversa innumerevoli dimensioni. Con il proprio autoritratto sulla cima dello Stromboli, Anselmo conserva e valorizza un “al di là”: l’intuizione di una magnitudine che, sebbene per un momento, si è resa disponibile al vaglio dei sensi e della mente: è diventata attuale a dispetto della sua inattualità, della sua indeterminatezza spazio-temporale. Si è innescato, cioè, un processo di simbolizzazione – c’è una foto e un titolo – che ha trasformato l’idea di infinito riferendola a qualcosa che è non meramente potenziale bensì immanente e perennemente in atto.

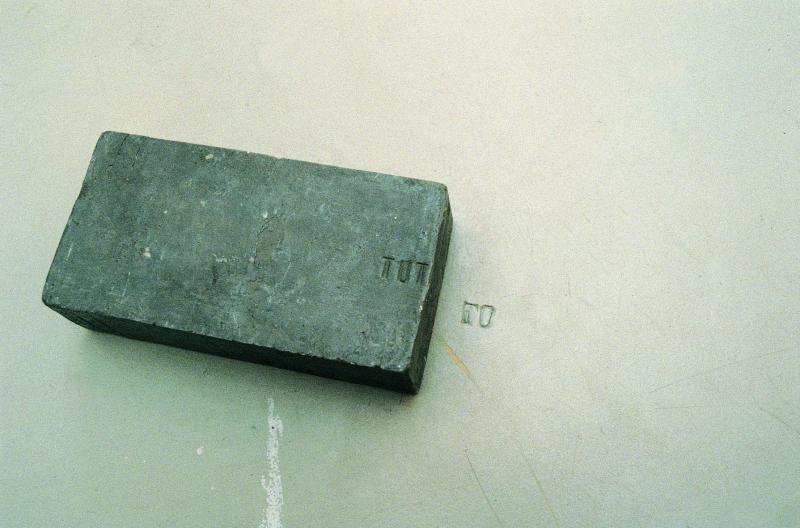

Negli anni seguenti, parte dell’impegno dell’artista sarà rivolto alla realizzazione di opere intese a cogliere, e trattenere, quel che sfugge alla coscienza proprio allorchè essa ne ha un sentore. Da Lia Rumma, per esempio, è presente una scultura intitolata Invisibile (1970-2007), un parallelepipedo rettangolare di pietra, dove all’estremità del lato sinistro della levigata superficie è stata incisa la parola “visibile”. La comparsa di quella parola al limite materiale dell’opera la fa percepire tronca: come se fosse la parte visibile di un “invisibile”. Per un verso, si è indotti a credere che il visibile sia contenuto nell’invisibile: attualmente si vede la pietra, il pavimento e le pareti della galleria, ma ci si può davvero arrestare a tanto? Per un altro verso, però, nulla osta che l’invisibile sia contenuto nel visibile: attualmente non si vede il cielo, i pianeti, le stelle, ecc., ma si può davvero immaginarseli senza fermarsi a contemplare la pietra scolpita? Si è ispirati a spostarsi nello spazio-tempo perché l’opera è stabile eppure non rinuncia a trascendersi.

Il trascendersi pur rimanendo il medesimo è un procedimento caratterizzante non solo Invisibile ma molti altri lavori che, oltre a quelle di visibile e invisibile, coinvolgono le rispettive idee di particolare, tutto, infinito e finito. Ciascuno di essi a suo modo comporta il confronto con una incognita. Emblematica a riguardo è la serie dei Tutto, circa sette opere, degli scorsi anni Settanta, nelle quali, vuoi mediante una punzonatura vuoi per mezzo di diapositive proiettate su un muro, le cinque lettere componenti la parola “tutto” appaiono sempre divise in due o tre parti.

La divisione spinge a chiedersi se non si possa intuire e/o realizzare l’unità del tutto avvalendosi della percezione di una disunità. Il vuoto tra le lettere è interpretabile come l’attestazione di un nulla, di un ignoto che appare e diviene attuale significando la magnitudine imprecisata di quel che non c’è e di cui in alcun modo si può asserire se ci sarà o ci sia mai stato. Quel che è attuale non è determinabile a priori. Né va esclusivamente inteso come la fuoriuscita di un elemento latente, inconscio o sovrannaturale. A questa visione intrisa di trascendenza i Tutto ne abbinano un’altra: è altrettanto possibile che affiori in seno a una determinata situazione ciò che, se valutato retroattivamente, si giudicherebbe impossibile o inesistente in base allo stato di cose accertato fino al momento della sua comparsa.

L’emergenza di quel che prima non c’era è attestata in Anselmo anche dall’inventivo utilizzo di un “nodo” che costituisce una modalità tipica dell’artista. Una sua versione, ricorrente dalla fine dei Sessanta, consiste in una imponente pietra granitica (a volte sono anche più di una) appesa alla parete tramite un gancio e un cavo d’acciaio che la avvolge stringendola in un nodo scorsoio. Nella mostra milanese ci sono cinque tele bianche inclinate verso il muro senza però posare su di esso: sulla superficie frontale della tela appare sospesa una pietra avvinta e trattenuta dal cavo che si estende connettendola a una seconda pietra, appena visibile se si staziona di fronte all’opera, poggiata al muro.

Decisiva nell’equilibrio di dato e creato è la presa del nodo: fa sì che quanto più è forte la spinta esercitata sul cavo dal peso del macigno tanto più è salda la stretta con la quale i due nodi trattengono entrambe le masse pietrose. Il nodo e il gancio sfruttano e riorientano la forza di gravità che altrimenti provocherebbe la loro caduta al suolo. Esattamente perché interviene nel dato di natura dimostrando che non è mai acquisito una volta e per sempre – l’opera impiega la gravità per un fine opposto alla caduta dei corpi –, il composto di tela, laccio, gancio e pietre genera un mondo autosufficiente eppure concomitante a quello naturale.

Quest’ultimo è connotato da un campo di energie e tensioni che esisterebbe anche senza l’introduzione di quella quota di creato. La creazione non dà per scontata né neglige la realtà fisica ma nemmeno ricalca uno stato delle cose precedente a essa. La pietra-opera è ex nihilo: avrebbe potuto anche essere diversa o non essere affatto. Utilizzando e palesando la sua incidenza sul normale corso dei fenomeni, pone il mondo della natura come alterità così da riposizionarlo e renderlo attuale in una dimensione parallela, in un altrove che soltanto l’arte è in grado di animare e/o contenere.

L’altrove è infatti un tema cruciale nell’oeuvre di Anselmo. Si direbbe che ogni sua opera voglia porre in atto ciò che per definizione è incontenibile, lontanissimo, incommensurabile e inesistente. Proprio come avviene con il nodo o il quantum di ignoto inscritto nei Tutto, così l’adozione del colore blu oltremare svolge in alcuni lavori la funzione di richiamare un “al di là” quale elemento attivo all’interno della composizione dell’artista. A Milano è in mostra Verso oltremare (1984): una lastra di pietra inclinata verso il muro ma trattenuta da un cavo, affisso sulla parete a sinistra, in modo da restare sospesa a circa cinque centimetri dal fondo su cui insiste. La lastra di pietra è tagliata seguendo un disegno che la assottiglia e appuntisce in alto. Sulla parete bianca, in corrispondenza della punta, è dipinto un piccolo rettangolo blu. La lastra è quindi protesa, o inclinata, nella direzione del colore che denota la linea dell’orizzonte lungo la quale il cielo e il mare sembrano toccarsi. Il sembrare e l’apparire quasi si confondono innanzi all’orizzonte: non si sa bene fino a dove può spingersi lo sguardo e fino a dove la mente e l’immaginazione possono figurarsi l’altrove. In Verso oltremare, il blu è da intendersi come il portale dell’infinito, la cifra dell’invisibile e del tutto.

L’importanza dell’inclinazione è infine confermata da un’opera composta da sei pietre, due collocate sul pavimento, dentro lo spazio espositivo, e quattro fuori, oltre la vetrata, lungo la terrazza della galleria. Formano una linea lievemente sinuosa che descrive una traiettoria di fuga, un’uscita. Sulla prima di esse, è proiettata la scritta luminosa «Dove le stelle si avvicinano di una spanna in più». Il testo prospetta il ridursi di una lontananza nonché l’esistenza di un luogo – la pietra stessa? – la cui occupazione non annulla ma comunque tempera il gap tra il qui e l’immensità dell’altrove. Colpisce, in particolare, il termine “spanna”, un’unità di misura approssimativa e antropocentrica: allude alla distanza, diversa da individuo e individuo, tra la punta del pollice e quella del mignolo di una mano aperta con le dita allargate.

Il che indica che a contemplare il cielo stellato è un artista il quale, scosso da tale visione, aspira all’autosuperamento, a proiettarsi nell’ignoto, inventando delle forme o modelli di intelligibilità imprescindibili dall’osservazione dell’unicità del proprio esserci corporeo e mentale. La misurazione a spanna fa sì che l’opera corrisponda a un punto di vista, a ciò che l’artista vede assumendo se stesso, anche le proprie mani, quale fonte irrinunciaibile di riferimento nel processo creativo.

Grazie a una gamma di invenzioni che coinvolgono forme e contenuti, la pratica di Anselmo si esplica attivando una agentività multiscalare in cui l’artistico e l’umano si plasmano vicendevolmente mediante la creazione di nuovi valori: di nuove posizioni o modalità di contatto grazie alle quali la nostra esistenza terrestre può ambire a integrarsi con il paesaggio della natura e con la volta celeste. Nel generare dei valori, l’opera enuncia il bisogno di contravvenire all’entropia; ritaglia per sé uno spazio-tempo autonomo: una stazione permanente in cui l’universo appare non necessariamente destinato all’estinzione bensì una fonte d’ispirazione nel percepirsi parte inalienabile di altre forme di vita e non vita assieme alle quali progettare una continuità. L’infinito diviene un’idea maestra per affrancarsi dalla finitudine senza rinnegare la contingenza della propria indigenia: l’appartenenza alla Terra quale base da cui reclamare l’abitabilità e la prosecuzione della vita sul nostro come su altri pianeti.

È possibile ritornare sullo Stromboli, in compagnia di Anselmo e anche di Kubler e Focillon. Poco importa se l’artista italiano conoscesse o meno nel 1965 le tesi dei due studiosi. La questione della “attualità” li avvicina, quantunque i modi in cui la affrontano evincono dei diversi intendimenti, oltre alla ineluttabile differenza tra chi fa l’arte e chi la esamina post-factum. Kubler contempla una storia impersonale delle cose: un nuovo ordine mondiale dove le forme sono le indicatrici di problemi e soluzioni (formali), vanno sia distinte in originali e repliche sia studiate in termini di serie, sequenze ed età sistematiche non necessariamente cronologiche. Anche se la durata di alcuni artefatti potrebbe non avere una vera fine essendo questi suscettibili di illimitati riutilizzi futuri, di solito l’estinzione o la temporanea eclissi delle forme è inevitabile (forse Smithson apprezza La forma del tempo perché appunto gli conferma che la morte è rilevante almeno quanto la vita nella pratica artistica).

Per Focillon, il divenire delle forme è parimenti autoregolato da forze interne, eterogenee eppure coesistenti in un medesimo momento storico. Attesta, però, una temporalità connotata anche da eventi privi di antecedenti accertabili, e non perché qualche tassello manca ancora nella ricostruzione del mosaico storico-artistico ma perché la vita delle forme comporta la costituzione di un mondo sussistente in parallelo con altri mondi e animato da energie e qualità essenzialmente umane. Il suo umanesimo, cioè, lo ispira a considerare l’essere vivo e attuale delle opere d’arte come inestricabile da un insieme interattivo di fatti, forme e “spirito”.

Distante da queste idealità europee – critico, tra l’altro, verso la biografia, la funzione autoriale e il concetto di stile – Kubler tende a far dipendere quel che è o si rivela attuale da condizioni predeterminate a cui gli artisti (e gli interpreti) difficilmente sfuggono, tanto che lo stesso genio è da intendersi come quello che avrebbe indovinato l’ingresso “giusto” in una serie preesistente. Il suo maestro, al contrario, sembra guidato dalla irrinunciabile intuizione che qualcosa non muore mai. E detta intuizione va di pari passo con l’enigma dell’attualità: lo acutizza suggerendo come il divenire non escluda o annienti la virtuale permanenza di opere e forme che, da tempi più o meno remoti, possono nuovamente catturare l’attenzione nel qui e ora. E Anselmo? Entra in dialogo con i due storici perché, sullo Stromboli, prefigurando quello che sarà un aspetto cruciale della sua arte, associa l’attualità all’infinito e invita a pensarli come inseparabili. Di lì a breve, infatti, le sue opere proveranno a contenere o misurarsi con entrambi simultaneamente.

L’immagine di Anselmo sullo Stromboli è solo in parte reminiscente di quella del viandante del celebre dipinto di Caspar David Friedrich (1774-1840). Il quadro lo coglie di spalle, in piedi sulla vetta, innanzi a uno sconfinato “mare di nebbia”: l’uomo è esposto alla manifestazione del sublime della natura che accresce in lui il mistero del suo errare e dell’idea di infinito quale irrappresentabile fondamento della realtà. Invece, il titolo della foto-ricordo collega quell’idea a un’ombra che è specifica di un individuo, con una storia e delle attitudini particolari. Una volta ammesso che l’infinito è una proprietà intrinseca al finito e che quest’ultimo lo può in qualche modo rivelare, la pratica di Anselmo si confronterà con il problema di come un’opera possa progettare la propria attualità: generare, custodire e tramandare in sé una traccia di infinito che la esime da qualsiasi relazione con il noto e le permette di esserci in qualsivoglia zona temporale.

Paradossalmente, più l’opera allude al senza fine e più cava il permanente dal transitorio: nel rapportarsi all’imponderabile ricrea il peso, la misura, il linguaggio, la stabilità e il valore della propria autonomia significante. Quindi, benché rimanga pertinente, il paragone kubleriano non esclude l’eventualità di opere che funzionino quasi come se fossero delle stelle riluttanti a collassare. Laddove lo storico dell’arte fa appello alla scienza per definire il proprio oggetto di analisi, Anselmo, in quanto artista, è libero di disegnare una prospettiva rovesciata in cui l’arte introduce delle forme sconosciute nell’universo e l’opera assume la regia della propria attualità.

Il rovesciamento avviene con sobrietà, mediante artifici discreti, e tiene espressamente conto del fattore umano. La singolarità della mano, che Focillon considerava «un dio in cinque persone», è riproposta e trasfigurata calcolando in spanne (nel succitato caso) l’approssimarsi di un’opera al cielo. Ma c’è di più. Fedele all’esperienza vissuta sullo Stromboli, l’intera oeuvre di Anselmo puntualmente attiva quel complesso psicofisico che connota sia l’individualità dell’artista sia quella di coloro che entrano in contatto con le sue creazioni.

Si è incoraggiati non a formulare delle compiacenti valutazioni di gusto, e nemmeno dei discorsi sulle condizioni di possibilità dei fenomeni artistici, bensì a sviluppare un atteggiamento esplorativo e interrogarsi sull’emergenza dell’attualità. Irriducibile alla differenza introdotta dall’oggi rispetto all’ieri, inspiegabile se ci si attiene a genealogie di stili, temi o autori, essa probabilmente riguarda il verificarsi di un salto che le opere d’arte – alcune più di altre – riescono a compiere allorché dimostrano una capacità di accogliere e significare materialmente un quantum che era o è estraneo al pensiero stesso che lo pensa.

In copertina, Giovanni Anselmo, Dove le stelle si avvicinano una spanna in più, 2001-2022.