Uwe Johnson. I giorni e gli anni

La tetralogia come forma di articolazione della grande arte è probabilmente una passione tedesca. Inevitabile pensare, tra gli esempi più alti, al Ring wagneriano, tetralogia si direbbe per antonomasia, oppure, passando al Novecento, alle storie di Giuseppe e i suoi fratelli firmate da Thomas Mann. Testi, o quantomeno titoli, notissimi. – Accanto a loro, si segnala per importanza, e forse non per notorietà presso il grande pubblico, un’altra tetralogia, di vocazione ed esiti profondamente diversi: si tratta del capolavoro di Uwe Johnson (1934-1984) I giorni e gli anni, opera schiva e profonda che rivela sin nel sottotitolo – «dalla vita di Gesine Cresspahl» – la predilezione dell’autore per la prosa documentaria e per una forma di letteratura in grado di leggere e far leggere nelle microstorie individuali scenari epocali di portata planetaria ancorati a date fortemente evocative.

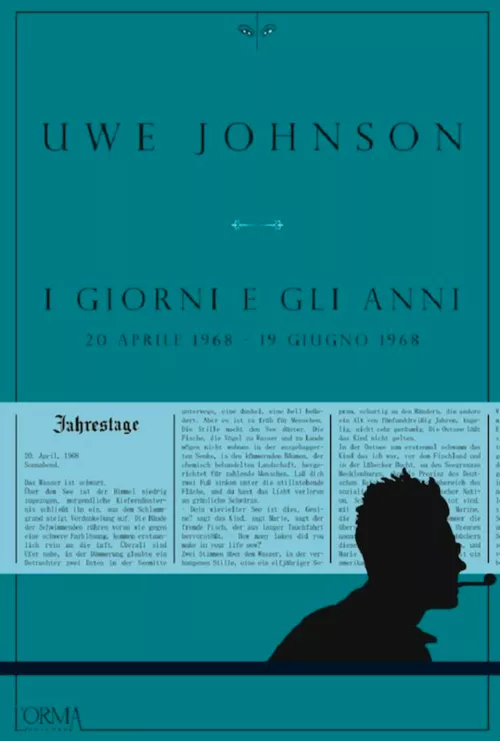

Di quest’opera è da poco uscito in italiano, a trent’anni dalla scomparsa dell’autore, il terzo volume, quello che sonda la biografia della protagonista dal «20 aprile 1968» al «19 giugno 1968», tradotto da Nicola Pasqualetti e Delia Angiolini per i tipi dell’Orma; l’edizione dei restanti volumi è annunciata come «prossima».

A prima vista, il testo di Johnson introduce il lettore in una sequenza di annotazioni diaristiche redatte dalla protagonista. La narrazione segue minuziosamente il dettato di una regolare scansione cronologica: pagina dopo pagina si susseguono le date del presente in cui vengono fermate le impressioni e le notizie del quotidiano. È l’epoca della «guerra americana in Viet Nam» (p. 15) e della fine della Primavera di Praga. Gesine Cresspahl è una trentacinquenne (nata nel 1933) originaria del Meclemburgo. Si trova ora a New York, dove si è trasferita nel 1961 insieme alla figlia Marie, e lavora come impiegata in una banca. Le sue riflessioni riportano fedelmente i fatti del presente e rendono il senso della materialità di un’esistenza metropolitana nella sua dimensione più quotidiana, spesso con l’aiuto di lunghe e fedeli citazioni dal New York Times, secondo un effetto di continuum esperienziale che segna il trionfo di un realismo mimetico preciso e laconico, atto a registrare i dura et aspera intorno al ’68. Lo sguardo è duplice: rivolto con la lente alle vicende americane e col telescopio a quelle europee.

Diario, dunque. Eppure, a un’osservazione ripetuta del testo il ricorso al genere del diario risulta forse troppo vago, seppure assolutamente legittimo, per cogliere la peculiarità dello stile e della struttura dei Giorni e gli anni. Alla dimensione del presente si sovrappone in continuazione, in maniera si direbbe geometrica, il ricordo del passato. L’indicazione del giorno dell’anno, posta a inizio di ogni riflessione, collega la cronaca del presente con gli avvenimenti accaduti lo stesso giorno ma in anni o decenni lontani, creando un senso di simultaneità e ricorsività della storia che conferisce al testo il suo valore estetico forse più significativo.

Proprio questo sistema calcolato di rinvii cronologici che si dispongono secondo una precisa stratificazione ordinata per date permette di scorgere nel testo di Johnson un legittimo erede dell’antica tradizione delle effemeridi, ovvero di quei libri di carattere cronachistico in cui un tempo si registravano gli atti politici e gli avvenimenti di una città ordinati dapprima giorno per giorno, poi secondo un più ampio schema cronologico.

Un’effemeride novecentesca – così appare in effetti l’opera di Johnson in ogni suo risvolto. La sovrapposizione dei decenni e il principio della «ricorrenza» (già nel titolo originale: Jahrestage) strutturano la massa fluida del ricordo disponendola in un sistema sequenziale di grande perizia retorica. Questo principio di sovrapposizione e ricorrenza si mostra in modo particolarmente evidente alla data del 26 aprile 1968: «Ieri, nel bel mezzo di Times Square, New York ha celebrato la ricorrenza della sollevazione del ghetto di Varsavia di venticinque anni fa, e noi l’abbiamo mancata. Più di quarantamila uomini donne e bambini morirono in capo a quaranta giorni di combattimento contro le truppe tedesche, e tremila vivi ieri erano in piedi sui marciapiedi e sulle isole del traffico, dove la Broadway e la Settima Avenue si dipartono, e noi non c’eravamo» (p. 49).

Sulla New York degli anni Sessanta si stende inoltre l’ombra di Jerichow, il nome fittizio con cui Johnson allude alla cittadina originaria di Klütz in Meclemburgo, o della casa «occidentale» in riva al Reno abitata da Gesine con la figlia Marie dopo la fuga all’Ovest. Ed è proprio Marie ad avviare per prima, con la sua prospettiva, questo sistema di rimandi cronologici e geografici. Basti l’esempio alla data del 21 aprile 1968:

«[…] la bimba aveva imparato a convivere con le permanenze all’estero […] e fu docile nel seguirla in Francia e salire poi su una nave per l’America. Dopo una settimana d’oceano fu chiaro che l’altra era stata troppo furba stavolta. Il viaggio era diventato un trasloco, il complice o potenza nemica “lavoro” impediva il ritorno in Europa, e dall’abitudine della separazione di ogni mattina ne venne fuori chissà come un compromesso che consisteva in una scuola materna che dava sull’Hudson, in una lingua nuova del tutto. Marie viveva già da due anni a New York e ancora sapeva descrivere la cameretta che aveva lasciato in riva al Reno. Per lungo tempo il tedesco è stato per lei come una prima lingua straniera; tuttavia non mancava di appellarsi ai diritti di laggiù cui aveva dovuto rinunciare, di aver coscienza di un torto subito, nel mentre che accettava New York come un regalo e difendeva come un diritto questa città acquisita» (pp. 12-13).

Per mezzo di dialoghi, poesie, lettere, descrizioni d’immagini, aneddoti e libere associazioni la voce di Gesine si intreccia in maniera simbiotica a quella della figlia, creando un legame complesso e conflittuale. Si mette così in scena la storia recente (l’occupazione sovietica e la costituzione dello stato socialista), ma Gesine ricorda anche la sua infanzia e la sua giovinezza nella DDR, la sua fuga all’Ovest nel 1953. Un ulteriore strato del ricordo si collega, attraverso l’evocazione del padre di Gesine, alle riflessioni sul contemporaneo: è la storia che va dagli anni venti al 1945. Il dipanarsi del racconto trans-generazionale della famiglia Cresspahl diviene il principio-guida che conduce attraverso gli scenari complicatissimi della storia tedesca dalla fine dell’Ottocento fino al presente. Ne emerge un affresco storico-morale impressionante, irto di contraddizioni, privo di sentimentalismi, ostile a una forma di narrazione pacificante, ma piuttosto incline alla fulmineità del frammento o all’eloquenza del dettaglio.

E nella selva dei riferimenti storici, delle voci di passato e presente, dei ricordi di guerra e delle notizie di economia, il testo lascia spazio anche a momenti di profonda e misteriosa intensità in cui la vita della natura, offesa dall’agire umano, appare come l’unica zona estranea o precedente al brusio incessante del ricordo e della riflessione. In quelle parti, rese egregiamente dai traduttori italiani, lo stile iper-articolato del reportage giornalistico retrocede dinnanzi all’emersione di territori ad alta densità semantica, in cui il potere silenzioso dell’immagine apre a scenari di senso indeterminati e ambigui.

Il bellissimo esordio del libro, che la traduzione italiana onora con scelte lessicali preziose, talvolta di ascendenza dantesca, ne è vivida testimonianza:

«È un’acqua nera.

Sopra il lago il cielo è una coltre redimita d’oscurità mattinale di pini, e oscuramento vien su dal fondo fangoso. Le mani di loro che nuotano si fan largo in una soluzione mordente, quando riescono all’aria stupisce che non abbia attaccato il colore. Dappertutto è vicinanza di rive, nell’ora antelucana un osservatore poteva discernere due anatre a mezzo il lago, un’anatra scura e una chiara di piume. Ma è troppo presto per gli esseri umani. Il silenzio incupisce lo specchio. I pesci e gli uccelli d’acqua e di terra non abitano volentieri le depressioni scavate da benne, gli alberi striminziti, il paesaggio trattato chimicamente, allestito per gente che paga. Due piedi sotto lo specchio immobile e la luce s’è persa, sprofondata nell’oscurità verdicante» (p. 7).