Le armi di carta della guerra

In un libro di centinaia di pagine ci sono tante cose. Poi succede che una ti colpisce prima di altre, e non è neppure la più importante. Come l’idea che si possa indossare “la stanchezza del mondo”. È in una pagina di Campagne di guerra. 150 anni di comunicazione, pubblicità, propaganda, che Giuseppe Mazza ha scritto per Prospero Editore. Il capo indossato è il trench coat, letteralmente il “cappotto da trincea”, un abito impermeabile usato già nella Prima guerra mondiale. Oggi, come è naturale, indossiamo il trench senza alcun pensiero, ma quel capo di vestiario si è portato dietro per decenni una memoria di fango, sofferenze, e fatica; è anche per questo che appare così triste la figura di Humphrey Bogart in Casablanca (1942). Insomma – scrive Mazza – “viviamo tra segni di guerra. Dagli orologi da polso, ben più rapidi da consultare di quelli da taschino, alle Jeep oggi considerate un bucolico veicolo per percorsi campagnoli, la nostra quotidianità è piena di significati bellici mediati da oggetti che un po’ mantengono il segreto, un po’ lo lasciano trapelare”.

Come dimostra l'esempio del trench coat, in Campagne di guerra ci sono molte più cose di quanto non appaia dal titolo. Oltre a Casablanca, si parla di diversi film (e non solo quelli a soggetto bellico che ci si potrebbe aspettare), di alcune foto storiche e di altre più recenti; vi sono poi tante "merci di guerra", alcuni fumetti, diverse opere d'arte; i Ray-Ban del generale Mc Arthur e le gambe di Betty Grable. D'altra parte, non è vero che la guerra, quando scoppia, riguarda tutto e tutti, e nulla rimane fuori?

Al centro dell’interessantissimo libro di Mazza ci sono decine e decine di quelle che potremmo definire armi di carta, non altrettanto distruttive delle armi vere ma, a modo loro, inquietanti; quelle agiscono sui corpi, queste investono le reazioni della mente.

Si comincia con i manifesti sui muri. Dalla Prima alla Seconda guerra mondiale, tutta una serie di mani con l’indice puntato verso chi guarda, di braccia tese verso lo spettatore, di sguardi in macchina; i più noti sono senza dubbio i manifesti di Lord Kitchener e dello Zio Sam che invitano al reclutamento, ma ci guardano negli occhi anche le crocerossine (guidate da Florence Nightingale, “the lady with the lamp”), il maresciallo Pétain, un lavoratore pacifista incarcerato nel 1917 negli USA. Sempre nel 1917, una giovane donna con occhi imploranti allunga le braccia verso di noi come per ricevere qualcosa; è l’invito a sottoscrivere l’impegno del governo a non sprecare cibo. La ragazza è avvolta nella bandiera americana, e pure il berretto riprende la Stars and Stripes, senonché la sua forma è speciale: è il berretto frigio, quel copricapo che era nato nell’antichità classica, ma aveva poi assunto una connotazione politica con la Rivoluzione francese.

Anche se i dettagli che ci colpiscono di più in tutti questi manifesti sono i movimenti delle mani (e in modo particolare gli indici rivolti nella nostra direzione), il punto chiave è il ricorso alla frontalità, veicolo di un corpo a corpo visivo, ora più coinvolgente, ora più rassicurante. Da sempre, a cominciare dalla sfera religiosa, poi nella comunicazione politica e infine nell’advertising la frontalità è la norma fondamentale: una figura che ci viene incontro e ci offre una soluzione, ci guarda e sembra chiamarci per nome.

Nel saggio di Mazza si insiste ripetutamente sugli strettissimi legami tra la sfera della produzione e quella militare, e di conseguenza tra i rispettivi sistemi comunicativi; negli anni del Fascismo i manifesti disegnati da Gino Boccasile ne offrono una conferma: un soldato nazista si avvicina sorridendo per stringerci la mano, e sorride pure la vigorosa crocerossina che offre un amaro proprio a noi.

Il coinvolgimento di chi guarda può avvenire in tanti modi, ma ce n’è uno infallibile (anche ai nostri giorni, naturalmente): metterci dentro un bambino. In questo genere di comunicazione graziosamente ripugnante si distinsero, ancora durante il Fascismo, le cartoline postali di Aurelio Bertiglia: ad esempio quella in cui un bambinello vestito da piccolo squadrista minaccia col manganello un socialista altrettanto piccolo; è l’ennesima intimidazione, perché sulla porta il fascista in miniatura aveva già scarabocchiato “abbasso falce e martello” e “abbasso Lenin”. La didascalia è un inno squadrista con qualche rima: “Manganel!! / che produci dei segni bleu, / ci sei tu / e quegli altri non ci son più”.

Uno dei tanti pregi di Campagne di guerra è la serie di rimandi a siti web che consentono al lettore di allargare il panorama già vasto tracciato dall’autore. La cosa è particolarmente vera per una delle ‘armi di carta’ che ci è molto meno familiare delle cartoline postali e dei manifesti: i volantini. Una straordinaria forma di pressione psicologica nei confronti delle popolazioni e dell’esercito nemico che venne adottata già nella Prima guerra mondiale. Se l’anonimato è una caratteristica tipica della comunicazione di guerra – spiega Mazza – c’è almeno un caso che fa eccezione: nel 1918, Gabriele D’Annunzio sorvolò Vienna lanciando volantini con questo testo: “Viennesi! Voi avete fama d’essere intelligenti. Ma perché vi siete messa l’uniforme prussiana?”.

Nella Seconda guerra mondiale, sulle zone di guerra caddero bombe, ma anche milioni di volantini. Mentre Boccasile disegnava un bambino ucciso dai “gangsters piloti”, gli Alleati gettavano sulle città italiane foglietti che ammonivano ad allontanarsi da “fabbriche, porti e ferrovie” in quanto utili alla “guerra tedesca”.

Un testo breve e diretto, insomma, ben diverso da quello di un altro volantino destinato alle città tedesche. Su un lato, un disegno rendeva graficamente lo sforzo bellico degli USA: ogni cinque minuti dalle fabbriche statunitensi usciva un aereo da guerra; sull’altro lato, invece, si elencavano i nomi di una trentina di fabbriche di aerei distrutte fino a quel momento in Germania e, come se non bastasse, campeggiava anche la fotografia di una di esse, devastata dalle “fortezze volanti”.

Aggiungo una foto al vasto repertorio di immagini pubblicate e commentate da Giuseppe Mazza. È una serie di manifesti americani degli anni della Prima guerra mondiale, tutti tesi a sottolineare la relazione tra scorte alimentari e sforzo bellico (Food is ammunition, “i cibi sono munizioni”, recita una scritta); quello in basso a sinistra è in italiano (ma voluto dalla Food Administration): “L'Italia ha bisogno di carne, frumento, grasso & zucchero. Mangiate poco di questo cibo perché deve andare al nostro popolo, e le truppe d'Italia”.

La foto qui sopra, uno scatto di Auguste Léon, è rilevante sotto un altro profilo: è il dettaglio di una mostra sui manifesti americani che si stava tenendo nel settembre 1920 al Musée des Arts Décoratifs di Parigi. Anche i manifesti a sfondo bellico, dunque, potevano essere osservati dal punto di vista artistico; del resto, anche nel ricco materiale presente in Campagne di guerra, nonostante la tematica spesso detestabile, è facile notare punte di alta qualità grafica.

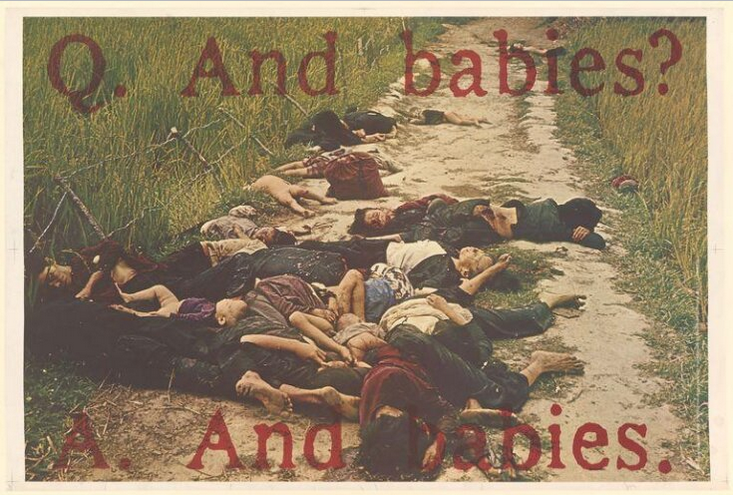

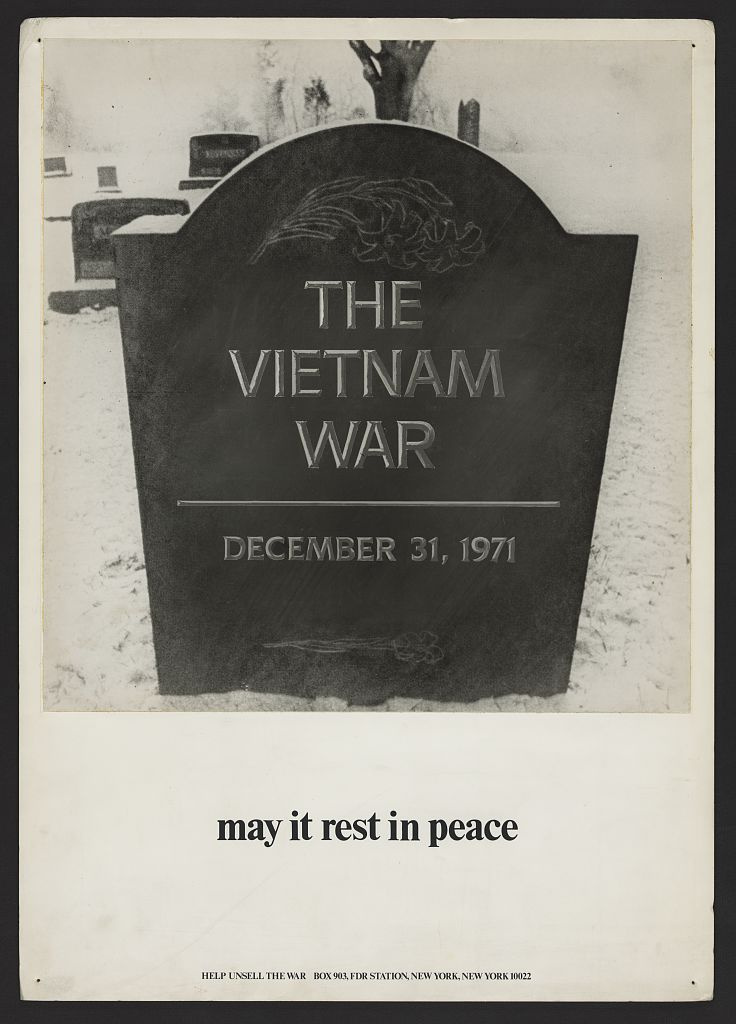

Negli Stati Uniti, rientra senz’altro in questo gruppo la campagna di contro-pubblicità Unsell the War (1971): una sequenza numerosa di annunci radiofonici, spot televisivi e, soprattutto, manifesti contro la guerra del Vietnam. Già da tempo gli artisti si erano mobilitati in questa direzione, come dimostra – giusto l’anno prima – Q: And Babies? A: And Babies della Art Workers Coalition. La foto di Ronald L. Haeberle aveva descritto un momento del massacro di My Lai (1968); su di essa vennero sovrapposte le parole di un’intervista a un soldato americano presente alla strage: “Anche i bambini?” chiede il giornalista “Anche i bambini” risponde il soldato.