Speciale

Speciale ’77. Una foto, mille cose

Sono trascorsi trentacinque anni dall'esplosione del movimento del Settantasette. Nel febbraio di quell'anno appare infatti un movimento studentesco dal profilo e dai comportamenti inediti; fa il suo debutto con le occupazione delle Università e ha il suo baricentro a Roma e Bologna, ma si estende in tutta Italia. Sarà una breve, ma intensa stagione, poi arriva il sequestro e l'uccisione di Aldo Moro, il terrorismo impazza. La repressione è dura e il movimento implode lasciando tuttavia una forte memoria di sé come abbiamo visto nel mese scorso attraverso la raccolta delle foto di quella stagione a Bologna per opera di Scuro. Vogliamo ripercorrere quel periodo ripensando a temi e questioni differenti dalla politica all'arte e alla letteratura. Per chi c'era e soprattutto per chi non c'era e poco sa. Di questo passato prossimo della nostra storia. Iniziamo da una celebre foto dell'autonomo che spara e dalla discussione che è seguita, come ricorda Gianfranco Marrone, poco tempo fa. Testi inediti o editi per conoscere e riflettere.

Gianfranco Marrone. Una foto, mille cose.

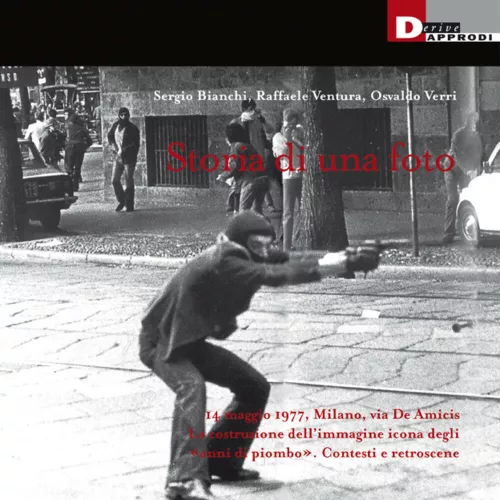

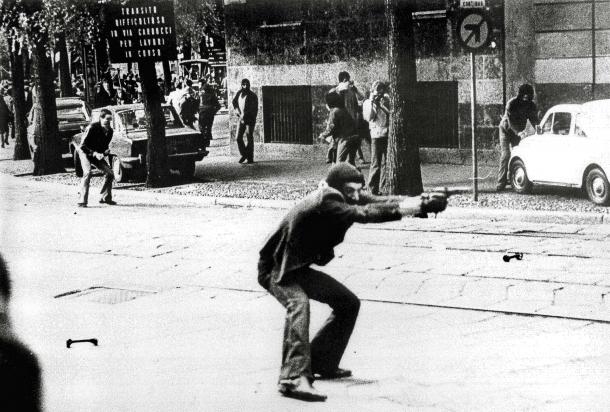

A qualcuno l’accostamento apparirà sconveniente o addirittura oltraggioso. Ma, proprio in ragione della sua cacofonia (e della conseguente necessità di armonizzarla), è il caso di proporlo. Il bel volume Storia di una foto curato da Sergio Bianchi (Derive Approdi) mi ha fatto pensare al Più grande spettacolo dopo il week end di Rosario Fiorello. Questo fortunato evento televisivo è stato etichettato – e arcilodato – come un One man show. Nondimeno vi hanno lavorato centinaia e centinaia di persone: nel backstage, fra il pubblico partecipante, perfino sul palco. Senza questo sofisticatissimo apparato di persone e di oggetti, umori e aspettative, sberleffi e rimbrotti, e senza la sua conseguente messa in parentesi, l’arciattore-cantante-conduttore-intrattenitore siciliano non avrebbe avuto il successo che, pure, merita. Analogamente, la celeberrima fotografia dell’autonomo che, solo, spara contro la polizia in via de Amicis a Milano, il 14 maggio del ’77, non avrebbe ottenuto la fama che ha avuto senza tutto un apparato di compagni dietro di lui, fotografi appostati, poliziotti e avversari vari, folla di varia natura, e poi ancora uomini politici, sindacalisti, commentatori, giornalisti, studiosi che, sostenendola e commentandola a posteriori, ne hanno fatto l’emblema della scissione storica, ed epocale, fra movimento sociale operaio e lotta armata in solitudine, organizzazione partitica e spontaneismo insurrezionale, azione politica strategica e gesto di ribellione fine a se stesso. La mitologizzazione dell’eroe – o dell’antieroe – solitario che sans le savoir compie un gesto enfatico nelle grandi circostanze della vita (Baudelaire) richiede, sempre e comunque, una qualche forma di intersoggettività, una precisa struttura narrativa.

Il libro già di per sé è meritorio, non foss’altro perché a partire da una fotografia che è rimasta impressa in modo assai forte, nel bene come nel male, nell’immaginario collettivo del nostro Paese prova a ricostruire i contesti e i retroscena sia della foto (e del modo in cui, senza volerlo, ha acquisito il ruolo di simbolo politico e mediatico) sia, soprattutto, di ciò che essa, presupponendolo, ben raffigura (quel “grande disordine sotto il cielo”, come lo definisce nello scritto introduttivo Paolo Pozzi, dove le istanze rivoluzionarie extraparlamentari del Sessantotto diventano, passando per le diverse organizzazioni dell’autonomia operaia, vera e propria lotta armata). Operazione tutt’altro che frequente nel panorama intellettuale ed editoriale italiano, niente affatto propenso a proporre testi pensosi e problematici, testi di ricerca critica che sia cronaca non spicciola. Se il diavolo – o Dio, come preferiva Flaubert – sta nel dettagli, non c’è nulla di meglio, per smascherarlo, che entrarci dentro, in questi dettagli, e mostrarne il doppio valore: elementi che compongono un tutto che li trascende; totalità con molte parti al loro interno. Le immagini dei giornali sono come le parole della lingua, i sapori in un piatto, gli accordi di una melodia.

Ecco dunque sfilare nel volume materiali dell’epoca (articoli dalla rivista “Rosso”, atti giudiziari, un intervento ‘a caldo’ di Umberto Eco sulla foto in questione), alcune ricostruzioni a posteriori dei fatti, una nuova analisi testuale della foto, diversi progetti cinematografici, un’utilissima bibliografia. Spicca a tutta prima, fra tutto ciò, il testo di Eco, un articolo sull’Espresso del medesimo mese del ’77 di cui pubblichiamo di seguito un estratto, in cui il semiologo vedeva intrecciarsi in quella foto fondamentalmente due fenomeni: da una parte l’emergere, all’interno del movimento operaio e studentesco della prima metà dei Settanta, dei cosiddetti ‘uomini della P38’, ovvero di quella frangia violenta che decide di “alzare il livello dello scontro” e si mette a sparare per le strade essendo però fortemente minoritaria, isolata; d’altra parte, il fatto che questa deriva violenta, per quanto motivata esplicitamente da mille analisi post-marxiste anche molto raffinate, era in effetti nutrita di quell’immaginario mediatico diffuso che vede nel pistolero solitario (da Far West, per intenderci) il vero eroe, a dispetto dell’iconografia rivoluzionaria più classica, notoriamente costituita da proletari di tutto il mondo convintamente uniti (esempio tipico: il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo). Se dopo estenuanti indecisioni sul ‘livello dello scontro’ da tenere, in quei giorni “di colpo” si sono avuti molti decisi pronunciamenti contro la lotta armata, scrive Eco, è proprio grazie alla forza simbolica racchiusa in quella foto, al suo valore rappresentativo e al tempo stesso di denuncia.

Il resto del libro, a trent’anni di distanza, sembra però in parte negare questa interpretazione, sia perché, come tutte le interpretazioni, risente del momento in cui è stata concepita, sia perché i materiali in esso raccolti gettano una nuova luce sulla foto e su ciò che essa rappresenta e significa. I racconti, i resoconti, le ricostruzioni, ma anche le numerose altre fotografie di quella medesima manifestazione, quel terribile giorno a Milano, mostrano come le persone armate, e con premeditazione, fossero parecchie, diverse delle quali colte anche nell’atto di sparare. In più, la sottile analisi testuale condotta da Paolo Fabbri e Tiziana Migliore (leggibile adesso, con altri materiali, anche sulla rivista “E/C), riprendendo le argomentazioni di Eco e in parte capovolgendole, non solo mostra la presenza materiale in quella stessa foto di diversi altri attori coinvolti (autonomi, un fotografo, etc.), ognuno dei quali con precisi ruoli attivi in quel preciso frangente, ma punta il dito soprattutto sul fatto che quella immagine (come moltissime immagini), pur non mostrando fisicamente certe cose o determinate persone, in ogni caso le allude nel suo ‘fuori campo’ (per es., a chi sta sparando l’autonomo? Non lo sappiamo esattamente, ma non facciamo fatica a immaginare che, se punta il mirino con tanta veemenza verso qualcuno, questo qualcuno sia una schiera di poliziotti in fondo alla strada – come del resto le altre foto della serie ben evidenziano).

Dai due semiologi ci viene insomma, oltre che una forte attenzione verso altri dettagli che dettagli non sono, una lezione di metodo o, se si preferisce, un monito di buon senso anti-ontologico e antireferenzialista: smettiamola di guardare alle fotografie come ‘pure’ rappresentazioni del reale hic et nunc, per il loro valore presunto testimoniale; poiché esse molto spesso (come, ripetiamo, molte altre immagini anche non fotografiche) tengono dei discorsi ben più complessi e articolati rispetto a ciò che pure rappresentano, sono cioè, come anche Eco dice esplicitamente nel suo articolo, “forme di ragionamento” (dove le virgolette, qui, non indicano l’uso traslato del termine ma hanno carattere di citazione). Motivo per cui occorre scrutare in esse non solo e non tanto ciò che si vede ma ciò che, non vedendosi, si percepisce ugualmente.

Si scoprirà così, per esempio che fra le cose che non si vedono appieno ma comunque si colgono c’è quello che tecnicamente si chiamerebbe l’assetto enunciativo, ossia, molto semplicemente, la traccia più o meno implicita di chi ha scattato la foto e del suo osservatore ideale. Se esaminiamo infatti, sullo sfondo della foto, uno degli astanti, vediamo che si tratta di un fotografo che, esattamente come quello che si trova di fronte a lui, sta scattando un’istantanea per eternare la scena. Ciò significa due cose. La prima, tutto sommato banale, è che, come mostrano anche diverse altre immagini della stessa serie riprodotte nel libro (e come si discute negli atti giudiziari), in quel frangente – sparsi fra gli autonomi e i passanti – di fotografi ce n’erano parecchi. Cosa non nuova nei conflitti di qualsiasi specie, anche metropolitani: durante lo scontro c’è spesso chi lo riprende, trasformando l’azione bellica in uno spettacolo e i suoi protagonisti in attori che recitano la parte di se stessi. La seconda, più interessante, è che questo meccanismo è riprodotto all’interno stesso della foto, proprio attraverso la figura del fotografo sullo sfondo. Evidente alter ego dell’autore materiale, si tratta del suo simulacro che crea, nella foto, una specie di dispositivo speculare: fotografando l’autonomo che spara, riprende senza ogni dubbio anche il fotografo autore della foto che stiamo guardando. Esattamente come in molti celebri esempi della storia della pittura (poniamo, Las Meninas), dove il pittore raffigurato mentre dipinge guarda noi che lo stiamo guardando e che occupiamo, al contempo, la posizione del pittore che sta dipingendo.

Insomma, la fotografia dell’autonomo non è una mera immagine che, per sapienza o per caso, coglie l’attimo fuggente dell’autonomo che sta per sparare alla polizia fuori campo. O quanto meno non è solo questo. Essa è anche, con ogni evidenza, una meta-fotografia, un’immagine che rappresenta se stessa nell’intento – molto meno casuale del previsto – di cogliere l’attimo… Non è la foto di un evento ma della sua messa in scena.

Alla fine dell’articolo citato, Eco sostiene che “non interessa sapere se si trattava di una posa (e quindi di un falso) o se invece era la testimonianza di un atto di spavalderia cosciente”. Adesso forse possiamo dire di più, motivando ulteriormente la sua ipotesi ‘mediatica’: la foto era una posa senza essere un falso; l’autonomo stava recitando, come dicevamo prima, senza saperlo – ma forse desiderandolo un po’. Da qui un nuovo richiamo al One man show.

Umberto Eco. Una foto.

[…] E veniamo ora a un altro fatto. Negli ultimi mesi, all’interno di quella esperienza variegata e mobile che è stata definita il “movimento”, sono emersi gli uomini della P. 38. Da varie parti si è chiesto che il movimento li riconoscesse come corpo estraneo, ed erano tendenze che premevano sia dall’esterno che dall’interno. È parso che questo rifiuto avesse un iter difficile, e giocavano vari elementi. Diciamo in sintesi che molti nel movimento non se la sentivano di riconoscere come estranee delle forze che, anche se si manifestavano in modi inaccettabili e tragicamente suicidi, sembravano esprimere una realtà di emarginazione che non si voleva rinnegare. Sto facendo cronaca di dibattiti di cui tutti abbiamo avuto notizia. In sintesi si diceva: sbagliano, ma fanno parte di un movimento di massa. Ed è stato un faticoso e duro dibattito.

Ed ecco che, la settimana scorsa, si è avuta come una precipitazione di tutti gli elementi del dibattito rimasti fino ad allora in soluzione incerta. Di colpo, e dico di colpo perché è nel giro di un giorno che si sono avuti pronunciamenti decisi, si è manifestato un isolamento dei pitrentottisti. Perché in quel momento? Perché non prima? Non basta dire che i fatti di Milano hanno impressionato molti, perché altrettanto impressionanti erano stati i fatti di Roma. Cosa è successo di nuovo e di diverso? Proviamo ad avanzare un’ipotesi, e ancora una volta ricordando che una spiegazione non spiega mai tutto, ma entra a far parte di un panorama di spiegazioni in rapporto reciproco. È apparsa una foto.

Di foto ne sono apparse molte, ma una ha fatto il giro di tutti i giornali dopo essere stata pubblicata dal Corriere d’Informazione. È, tutti la ricorderanno, la foto dell’individuo in passamontagna, solo, di profilo, in mezzo alla strada, con le gambe allargate e le braccia tese, che impugna orizzontalmente e con ambo le mani una pistola. Altre figure si vedono sullo sfondo, ma la struttura della foto è di una semplicità classica: la figura centrale domina isolata.

Se è lecito (ma è doveroso) fare osservazione estetiche in casi del genere, questa è una di quelle che foto che passeranno alla storia e appariranno su mille libri. Le vicende del nostro secolo sono riassunte da poche foto esemplari che hanno fatto epoca: la folla disordinata che si riversa nella piazza durante “i dieci giorni che sconvolsero il mondo”; il miliziano ucciso di Robert Capa; i marines che piantano la bandiera sull’isolotto del Pacifico; il prigioniero vietnamita giustiziato con un colpo alla tempia; Che Guevara straziato, steso sul tavolaccio di una caserma. Ciascuna di queste immagini è diventata un mito ed ha condensato una serie di discorsi. Ha superato la circostanza individuale che l’ha prodotta, non parla più di quello o di quei personaggi singoli, ma esprime dei concetti. È unica ma al tempo stesso rimanda ad altre immagini che l’hanno preceduta o che l’hanno seguita per imitazione. Ciascuna di queste foto sembra un film che abbiamo visto e rimanda ad altri film che l’avevano vista. Talora non si è trattato di una foto, ma di un quadro, o di un manifesto.

Cosa ha “detto” la foto dello sparatore di Milano? Credo abbia rivelato di colpo, senza bisogno di molte deviazioni discorsive, qualcosa che stava circolando in tanti discorsi, ma che la parola non riusciva a far accettare. Quella foto non assomigliava a nessuna delle immagini in cui si era emblematizzata, per almeno quattro generazioni, l’idea di rivoluzione. Mancava l’elemento collettivo, vi tornava in modo traumatico la figura dell’eroe individuale. E questo eroe individuale non era quello dell’iconografia rivoluzionaria, che quando ha messo in scena un uomo solo lo ha sempre visto come vittima, agnello sacrificale: il miliziano morente o il Che ucciso, appunto. Questo eroe individuale invece aveva la posa, il terrificante isolamento degli eroi dei film polizieschi americani (la Magnum dell’ispettore Callaghan) o degli sparatori solitari del West – non più cari a una generazione che si vuole di indiani.

Questa immagine evocava altri monti, altre tradizioni narrative e figurative che non avevano nulla a che vedere con la tradizione proletaria, con l’idea di rivolta popolare, di lotta di massa. Di colpo ha prodotto una sindrome di rigetto. Essa esprimeva il seguente concetto: la rivoluzione sta altrove e, se anche è possibile, non passa attraverso questo gesto “individuale”.

La foto, per una civiltà ormai abituata a pensare per immagini, non era la descrizione di un caso singolo (e infatti non importa chi fosse il personaggio, né la foto serve a identificarlo): era un ragionamento. E ha funzionato.

Non interessa sapere se si trattava di una posa (e quindi di un falso); se era invece la testimonianza di un atto di spavalderia cosciente; se è stata l’opera di un fotografo professionista che ha calcolato il momento, la luce, l’inquadratura; o se si è fatta quasi da sola, scattata per caso da mani inesperte e fortunate. Nel momento in cui essa è apparsa il suo iter comunicativo è cominciato: e ancora una volta il politico e il privato sono stati attraversati dalle trame del simbolico che, come sempre accade, si è dimostrato produttore di realtà.

[L’Espresso 29 maggio 1977; poi in U. Eco, Sette anni di desiderio, Bompiani 1995]