La strana fine dell'impero portoghese

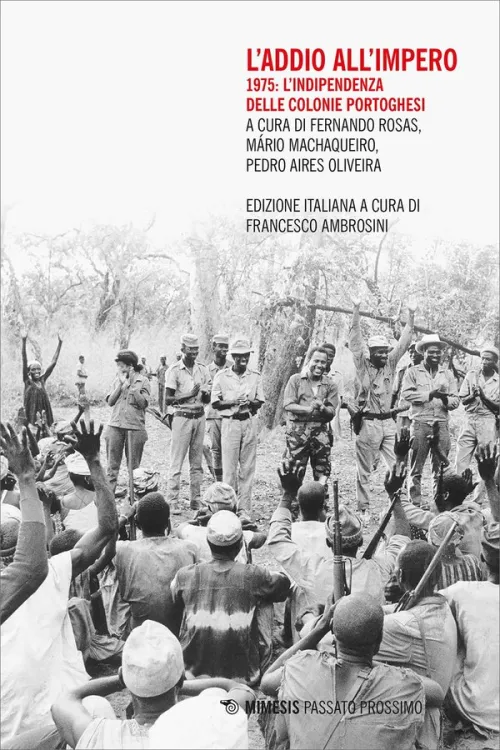

1975-2025: sono passati 50 anni dall’improvvisa, rapidissima e sconcertante dissoluzione dell’Impero coloniale portoghese, un immenso Stato pluricontinentale, durato addirittura cinque secoli, convinto, fino a un passo dalla fine, di poter resistere ancora, da solo, malgrado le forti, ripetute pressioni delle Nazioni Unite e delle maggiori potenze mondiali, malgrado il fatto che tutti gli altri imperi coloniali europei fossero già scomparsi da decenni, malgrado il fatto che il Portogallo si ritrovasse militarmente e sempre più faticosamente impegnato su sei-sette fronti in contemporanea, per contrastare la dura guerriglia che i movimenti di liberazione avevano scatenato, fin dai primi anni Sessanta, in quasi tutti i suoi possedimenti. Com’è stata possibile una simile capacità di resistenza, che aveva lasciato sconcertati molti analisti politici dell’epoca? Che senso mai aveva avuto un simile accanito contrasto contro le tendenze della Storia, che in tutto il mondo ormai, tranne che nelle colonie portoghesi, aveva spalancato dal dopoguerra in poi le porte alla decolonizzazione? E soprattutto: che cosa può insegnare a noi, oggi, la subitanea rinuncia alle colonie stesse, la repentina disponibilità portoghese a concedere subito, il più in fretta possibile, l’indipendenza a tutti quei possedimenti d’oltremare che fino a pochi mesi prima considerava irrinunciabili, pienamente portoghesi come lo era la madrepatria?

Ricordo, nei primi anni Settanta, un reportage fotografico del settimanale “Epoca”, dedicato allo strenuo sforzo portoghese per contrastare le tremende guerre coloniali in Africa. Si vedeva, in un’immagine a doppia pagina, una nave carica di soldati in procinto di partire per l’Angola. Sulla banchina del porto di Lisbona una banda militare era schierata in alta uniforme, come se avesse appena suonato l’inno nazionale o una marcia di trionfo. Ma i parenti dei militari, pure loro allineati sul molo, mostravano invece i volti pesanti e tetri di gente in grave lutto. Schierati sul ponte, i guerrieri in partenza erano stati tutti dotati non di fucili ma di stelle filanti multicolori: con un incongruo, surreale gesto di giubilo, nel momento stesso in cui la nave si fosse staccata dal molo, avrebbero dovuto lanciarle verso i genitori, orgogliosi dei loro figli in armi. Solo che i soldati, lungi dal far guizzare in alto la loro carnevalesca dotazione, avevano lasciato cadere inerti, lungo la fiancata, tali infantili striscioline di carta, in un gesto straziante, rassegnato e desolato. E ora la nave se ne stava scivolando via, di là dall’equatore, con tutti quei militari che, immobili, inespressivi, sempre sull’attenti, continuavano a trattenere per un capo le loro stelle filanti, scintillanti nei colori di un crudele arcobaleno. Non un saluto d’addio, non un fazzoletto sventolante, quasi che quella nave fosse un traghetto destinato non all’Angola, bensì all’Oltretomba.

Ma ricordo anche, nel dicembre del 1961, un’immagine della guerra coloniale a Goa. Il primo ministro indiano, il famoso pandit Nehru, dopo inutili tentativi di negoziati con le irremovibili autorità portoghesi, aveva alla fine inviato i carri armati, per sopprimere quell’ultimo, incongruo frammento di colonia europea sul suolo dell’India indipendente. Qualche anno prima, nel 1954, la Francia aveva accettato con elegante noncuranza di consegnare allo Stato indiano il proprio minuscolo possedimento coloniale di Pondicherry. Ma quando era stata la volta dei portoghesi, questi avevano opposto un netto rifiuto, dichiarando di essere pronti a difendere in armi la loro colonia: perché Goa apparteneva al Portogallo da 451 anni, e i territori portoghesi, in madrepatria o nell’oltremare, erano ritenuti inviolabili, irrinunciabili. Così la guerra, una ridicola, sconcertante, surreale invasione a mano armata: 4.000 fucilieri portoghesi contro l’assalto di 40.000 artiglieri indiani. E la fotografia, che io bambino avevo visto sulla prima pagina di un giornale, mostrava appunto questi fucilieri lusitani, muniti di lunghi moschetti sgangherati, addobbati con goffe divise come ammuffite, una specie di cuffia in feltro al posto dell’elmetto, mentre se ne stavano acquattati fra gli alberi della boscaglia, in attesa di sparare qualche schioppettata contro gli enormi carri armati indiani. Il conflitto naturalmente era durato pochissimo, appena 36 ore. Ma c’erano stati una quarantina di morti, da entrambe le parti, e il Portogallo aveva così dimostrato all’India e al mondo, che sì, se n’era andato via, ma con onore, anzi non aveva accettato nemmeno la sconfitta, tanto da rompere le relazioni diplomatiche con l’India, continuando a rivendicare come portoghese l’amata, perduta terra di Goa. L’impero insomma non cedeva le colonie, non le avrebbe mai cedute, anche a costo di imbarcarsi in conflitti interminabili, sempre più estesi, sempre più insostenibili, fino appunto al crollo precipitoso del 1975.

Ma come mai? Che senso aveva una simile insistenza coloniale, protratta al di là di ogni tempo massimo? E cosa ha comportato poi in Portogallo la sparizione di questo enorme, antico Impero? Si tratta di interrogativi attuali e coinvolgenti, anche per noi oggi in Italia, più di quanto non possa sembrare a prima vista. E si tratta di interrogativi a cui possiamo ora tentare di rispondere con maggiore sicurezza, non solo grazie alla distanza storica che ci separa da quegli eventi, ma anche perché la casa editrice Mimesis, proprio in coincidenza con il cinquantenario della decolonizzazione, ha appena tradotto e pubblicato un ricco volume di saggi (a cura di importanti storici portoghesi come Fernando Rosa, Mário Machaqueiro, Pedro Aires Oliveira, cui va aggiunta la significativa Introduzione, per l’edizione italiana, di Francesco Ambrosini): L’addio all’impero. 1975: l’indipendenza delle colonie portoghesi. Si tratta di 13 saggi, dedicati di volta in volta all’ideologia colonialista portoghese, al tormentato processo di decolonizzazione, al ruolo e alle posizioni delle diverse forze politiche in campo; vengono descritte le campagne militari contro i vari movimenti di liberazione nelle diverse colonie e quindi la scelta drammatica e irreversibile di porre fine al conflitto concedendo al più presto l’indipendenza; il volume si conclude infine con il dramma dei retornados, quel mezzo milione di portoghesi che, dopo la perdita delle colonie, non avevano avuto altra scelta se non il mesto ritorno nella madrepatria.

Lo scenografico arcipelago di Capo Verde; l’insalubre, bellicosa Guinea Bissau; le due piccole isole equatoriali di São Tomé e Príncipe; il ricco, immenso Angola; lo splendido, enorme Mozambico; la remota parte orientale dell’esotica isola di Timor, nell’Arcipelago indonesiano; e infine la minuscola colonia di Macao, in Cina (l’ultimo scampolo dell’Impero a essere abbandonato, nel 1999). Dopo la perdita di Goa, erano rimasti al Portogallo ben sette possedimenti coloniali, per una superficie totale di addirittura 2.100.000 kmq di territori d’oltremare, vale a dire più di venti volte la superficie del Paese continentale che ne conta appena 90.000. E qui sta il punto: per non perdere l’Ultramar, le preziose, amate terre d’oltremare, il Portogallo si era visto coinvolto in uno spaventoso, crescente sforzo militare, economico e umano. Le guerre d’Africa avevano finito per assorbire più di metà del prodotto interno lordo; ma avevano anche costretto i giovani portoghesi a ben cinque anni di servizio militare obbligatorio, due da spendere nella madrepatria e tre a combattere nelle colonie. Fu quel salasso insostenibile che spinse il Paese fino a un punto di rottura. E il tracollo, o meglio il riscatto arrivò, come ben si sa, il 25 aprile 1974, con la cosiddetta Rivoluzione dei Garofani, che pose fine al precedente regime autoritario e coloniale, dando il via alla democratizzazione della società portoghese e, l’anno seguente, nel 1975, alla concessione dell’indipendenza per tutti i possedimenti d’oltremare.

Ricordiamo che, dopo la caduta nel 1910 della monarchia portoghese, e dopo la fine della fragile Primeira República, il Portogallo aveva instaurato nel 1926 una Ditadura Militar, poi consolidata e approfondita nel 1933 con il cosiddetto Estado Novo di António de Oliveira Salazar: un regime corporativo, repressivo, rigidamente conservatore, per non dire fascista, perdurato anche dopo la scomparsa di Salazar, con la dittatura del nuovo primo ministro Marcello Caetano. Ma fu proprio Salazar a elaborare una nuova ideologia coloniale basata sulla “unità dell’Impero”. Lo spiega bene lo storico Fernando Rosas, nel volume edito da Mimesis: «il salazarismo non avrebbe mai rinunciato alla legittimazione ontologica-provvidenziale del colonialismo portoghese (…) come imponeva la “essenza organica della Nazione portoghese”». Ora la cosa interessante era che tale essenza non proclamava semplicemente la superiorità dell’uomo bianco, chiamato a sfruttare e a evangelizzare le popolazioni indigene. Secondo l’ideologia presa in prestito dal sociologo brasiliano Gilberto Freyre, infatti, l’Impero si reggeva su «una sorta di speciale attitudine lusitana per la mescolanza razziale ai tropici». A partire dagli anni Cinquanta, infatti, proprio per contrastare le crescenti spinte internazionali alla decolonizzazione, Salazar fece proprio il «lusotropicalismo» di Freyre, per sostenere che l’Impero portoghese non si basava sul colonialismo, ma su una antica propensione lusitana a espandersi verso i tropici, coinvolgendo le popolazioni indigene nella creazione di una «lusosfera»: una grande area pluricontinentale di popoli parlanti portoghese, e tutti chiamati a sentirsi pienamente parte di una grande patria portoghese, presente con ugual forza nel Portogallo europeo come pure nei paesi dell’Ultramar. Il Portogallo dunque non poteva rinunciare alle proprie colonie non solo per motivi economici di sfruttamento dei propri possedimenti, ma prima ancora e innanzitutto perché quei possedimenti non erano da considerarsi propriamente come colonie, ma come parti integranti della grande nazione portoghese. Stanti simili premesse, rinunciare all’Impero diventava impensabile, avrebbe significato smantellare, disgregare il Portogallo stesso. E per questo motivo il regime non fu in grado di elaborare una strategia alternativa, quando tutti i movimenti di liberazione sparsi nelle colonie cominciarono a ribellarsi e a smentire con ciò stesso l’affascinante, pacificante ma in realtà falsificante costruzione del lusotropicalismo.

Il regime era paralizzato, incapace di proporre altro se non la prosecuzione a oltranza delle guerre coloniali. Fu dunque in questo vuoto di proposte politiche che i militari stessi decisero di intervenire, rovesciando il regime dell’Estado Novo, con un subitaneo colpo di stato che, il 25 aprile 1974, in meno di ventiquattro ore, pose fine, senza quasi sparare un colpo, a una delle più lunghe dittature dell’Europa novecentesca: «il regime si arrese senza praticamente resistere, mentre centinaia di migliaia di persone scendevano nelle strade per acclamarne la fine» – come spiega bene la storica Maria Inácia Rezola, in un altro illuminante libro, edito sempre da Mimesis, La Rivoluzione dei Garofani in Portogallo – 25 Aprile 1974. Il drammatico, risolutivo cambio di potere «fu determinato da un corpo di ufficiali di livello intermedio (in maggioranza con il grado di capitano), i quali proponevano un programma di democratizzazione, che prevedeva il riconoscimento delle liberà fondamentali, la costituzione di un governo di civili e la realizzazione al più presto di libere elezioni. In modo altrettanto imprevedibile, dopo aver combattuto per più di un decennio sui vari fronti africani, quei militari avviarono un percorso di decolonizzazione che si tradurrà in breve tempo nella concessione dell’indipendenza ai territori coloniali del Portogallo». E vale qui la pena ricordare che quei giorni speciali, in cui un Paese, nell’eccitazione, ritrovava se stesso, furono meravigliosamente raccontati, in presa diretta, da un entusiasta Elvio Fachinelli che, senza mai abbandonare la sua pensosità di psicoanalista sagace, inviava alla rivista “L’erba voglio” il suo diario da Lisbona (poi pubblicato nel 1976 dalla Cooperativa Scrittori, con il titolo Uma tentativa de amor: Portogallo, estate 1975).

Ma bisogna davvero guardarle da vicino, le facce di questi ufficiali dell’MFA (il Movimento das Forças Armadas), che per due anni guidarono il processo rivoluzionario, fino alle libere elezioni del 1976 con le quali venne instaurata finalmente una piena democrazia. A parte l’impetuoso, spavaldo e piacione tenente colonnello Otelo Saraiva de Carvalho, l’unico con una volto moderno da attore hollywoodiano, gli altri avevano l’aspetto grigio e antiquato di personaggi usciti da un dramma teatrale di fine Ottocento: il generale António de Spínola, primo presidente della Repubblica, dopo la caduta del regime; il generale Francisco da Costa Gomes, successivo presidente; il generale Vasco Gonçalves, primo ministro… Osserviamo i loro visi con attenzione e con rispetto: uomini segnati da una malinconia atavica, afflitti dal triste peso del comando, gravati dalla severa responsabilità di smantellare l’Impero per salvare il Portogallo. Tutti volti profondamente permeati di saudade, quel tacito dolore, pieno di dignità, tradizionalmente attribuito ai portoghesi. Come del resto aveva notato anche Mircea Eliade, nel suo Diario portoghese (Jaca Book, 2009), scritto nei primi anni Quaranta: «Questo è un popolo triste (…) Hanno tutti una curiosa, impacciata sobrietà nei loro gesti, sebbene non siano pacati. Sono malinconici, sorridono continuamente, con lo sguardo perduto, sono affabili come tutti coloro che portano con sé una tristezza inesplicabile, senza motivo».

E quella stessa dignità triste l’avevo notata pure io, qualche tempo fa in Algarve, mentre vagolavo incantato in una verde pineta, interrotta da calanchi rosso bruni che si spalancavano su spiagge di sabbia rosa, a loro volta delimitate da scogliere a picco, color ocra. Ecco infatti, seminascosto fra le agavi, un uomo piccolo e anziano, vestito poveramente, gli occhi intensi e tristi, fissi sull’immensità turchese dell’oceano. Ci parlammo per un po’, in una stentata mescolanza di portoghese e italiano: il senhor Queiroa era nativo dell’Angola, dove come colono portoghese gestiva una piccola piantagione; ma, con la fine delle colonie, aveva perso tutto; giunto come un esule in Portogallo, aveva deciso di vivere in Algarve, perché il suo sole dardeggiante, la terra rossa, le palme, le agavi, e soprattutto la visione dell’oceano, gli comunicavano un sabor de Africa, gli permettevano di coltivare quel che considerava il suo bene più prezioso: la saudade appunto, la nostalgia per il perduto Angola…

Ed è proprio questo struggimento della rimembranza ad avere afflitto tanti retornados dall’Africa. Come spiegano bene gli ultimi due saggi del volume di Mimesis, L’addio all’Impero, i militari avevano sì garantito un passaggio quasi esemplare alla democrazia in Portogallo, ma per contro, nei territori dell’oltremare, la decolonizzazione aveva portato quasi sempre a devastanti guerre civili: vent’anni di conflitti in Angola e in Mozambico, mentre Timor Est era stata occupata dall’Indonesia fino alla piena indipendenza del 2002, al prezzo di spaventosi massacri… Insomma, non sentendosi più sicuri in quelle ex colonie dove fino a poco prima trascorrevano felicemente la vita e dove spesso erano nati, i portoghesi d’oltremare rientrarono in massa nella madrepatria, per rimanere però amaramente delusi dalla povertà e dalla modestia d’una terra d’origine spesso troppo mitizzata. Dunque era questa la grandiosa madrepatria? Perduti gli orizzonti aperti dell’Angola, i verdeggianti spazi del Mozambico, dove condurre la libera, moderna, fascinosa vita dei coloniali, non rimaneva altro che un paese misero, angusto, modesto, reso scalcinato dalla miseria economica conseguente proprio alle dispendiose guerre d’Africa. Una nazione di gente provinciale, arretrata e diffidente, con le donne vestite di nero, i contadini piegati dalla fatica, la puzza di cavoli che usciva dai cortili malandati…

Ma non era così che si dovevano considerare le cose. Per riprendere a vivere, occorreva cambiare radicalmente prospettiva. Il Portogallo si era per secoli concepito come una nazione sovraestesa, proiettata verso gli oceani. Ed ecco che ora diventava necessario ripensarsi quale terra ridotta a una porzione della sola Penisola iberica: i portoghesi erano dunque chiamati a riscoprire se stessi all’interno dei propri nuovi confini. Si rivelava ineludibile un radicale mutamento di mentalità, per ridefinirsi quale nuova nazione a vocazione europea, quale terra impegnata nella riscoperta di se stessa. E così, appunto, meravigliosamente avvenne. La decolonizzazione permise non solo l’ingresso nell’Unione Europea (nel 1986) e la rinascita economica. Portò anche a uno stupendo rifiorire della letteratura portoghese, con la comparsa di nuovi, eccezionali scrittori che non si dedicarono solo a narrare le guerre d’Africa o le traversie del ritorno nella madrepatria. Basti qui ricordare José Saramago che, poco dopo la Rivoluzione, nel 1980, scrive Levantado do Chão (come dire “Rialzarsi da terra”, pubblicato in italiano da Feltrinelli, col titolo Una terra chiamata Alentejo): straordinaria, epica narrazione di una famiglia di contadini nella regione immensa e povera dell’Alentejo, come se la scoperta del Portogallo più profondo prendesse ora il posto del vecchio immaginario coloniale. E subito dopo, nel 1981, ecco Viagem a Portugal (Feltrinelli, 2010), a sua volta meticolosa peregrinazione del viajante Saramago in tutto il Portogallo continentale, alla ricerca delle sue troppo trascurate meraviglie: dopo la grandiosa epoca passata dei descobrimentos d’oltremare, cominciava dunque il nuovo viajem interiore nel cuore del Portogallo.

Insomma, una propensione a ridescrivere e rinarrare il proprio Paese, un po’ come era accaduto in Italia negli anni del Dopoguerra, con Guido Piovene che intraprendeva il suo eccezionale Viaggio in Italia, del 1957; mentre Ernesto De Martino si dedicava all’esplorazione del Meridione, con Le terre del rimorso. Dopo il fascismo, infatti, dopo la guerra e la Resistenza, occorreva ripensare l’Italia dalle radici e raccontare di nuovo che Paese eravamo diventati, dove volevamo andare… Ma cosa voglio dire con questo? Voglio suggerire che una sottile analogia, un sotterraneo, poco esplorato legame sembra per certi versi unire i nostri due Paesi. Certo, questo andirivieni fra Portogallo e Italia era già stato splendidamente inaugurato da Antonio Tabucchi. Ma i sentieri da percorrere sono ancora tanti. E il cinquantenario dell’“addio all’Impero” può presentarsi come una preziosa occasione per rimettersi in viaggio.